臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

問題は「ある」のではなく状況の中に「生まれる」、時として「作られる」 その2~で、何が問題だったっけ?~

秋山です。先週の続き、訪問リハビリの事例です。

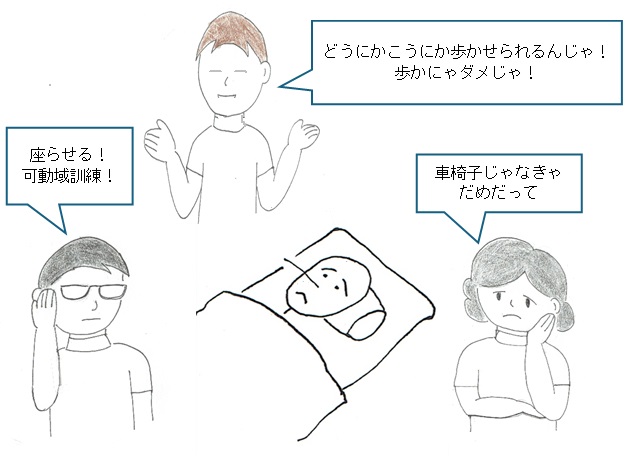

Aさんは体調不良から臥床時間が長くなり、現在ほぼ寝たきりです。仰臥位の形で拘縮が進み、起き上がりや端座位保持が困難になっています。強い尖足、足趾に潰瘍や壊死があり歩行できなくなっていました。2ヶ月前まで歩行車で室内介助歩行されていましたが、足部への負担が大きく、歩行車は返却し車椅子に変更したところでした。

主介護者の夫のBさんは歩行させたいという気持ちが強く、車椅子は「乗せるのが、かえって大変じゃ」と使用されていませんでした。ベッド上清拭対応でしたが、訪問入浴を利用されることとなりました。その2回目が終わったある日・・・。

ケアマネ「Bさんが、『入浴の時、寝たままふたりでかかえられると、すごく首を痛がって大声出すけぇ、また歩行車を借りて歩かせていいか。本人も歩く方がましと言う』と言われるんですがどうでしょうか」

私「足の状態がよくないし、拘縮や筋力低下もあるから転倒リスクが高く危険ですね。壊死の部分の治療中だから足先への負担は移乗くらいの最小限でないと。車椅子を使えばいいのですが、Bさんはその気なさそうですね。使い方を説明しているんですが。今度、移乗するところをみてもらいます。とりあえず主治医から歩行のドクターストップかけてもらいましょう」

ケアマネ「主治医に伝えますね」

主治医からケアマネとリハ担当(私です)に招集かかり三者でカンファレンス。

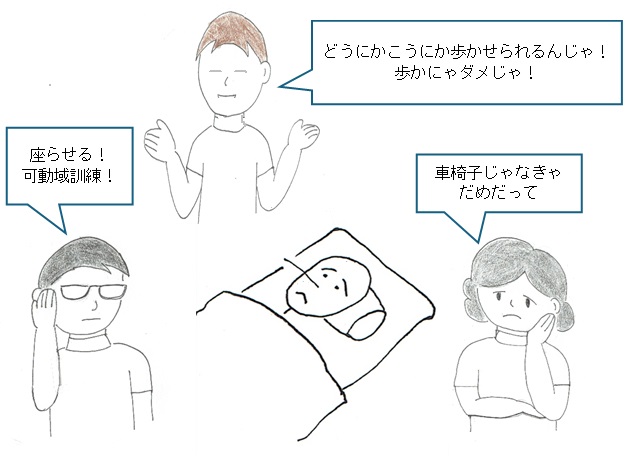

医師「で、どうなの。歩くなんて無理でしょう」

私「そうですね、先生から足の治療のためにストップをかけてもらえ・・」

かぶせ気味に

医師「言っても言ってもだめでしょう、あそこは。もっと基本をさせないと。可動域訓練の指導してるの?」

私「なかなか忙しい方なので・・」

明らかにかぶせて

医師「そんなこといってるから、ここまでになっちゃうんでしょう!座れてるの?えっ、ほとんどやってない?もう!まず座位保持。夫にさせるためには?じゃあ、食事の時はしっかり起こして。日に3回ね。それと毎日下肢の可動域訓練させるように。プランたてて報告して」

私「・・・(そんなことできりゃ、今ここに来てないよ!)」

ケアマネ「・・・(ここはひとまず撤退しましょう)」と目で訴えられ、いったん退却。

ケアマネ「Bさんは先生への要望もしょっちゅう変わりますからね。先生も振り回されてるという気持ちがあるんでしょうね。実はこの前の入浴ではBさんが強く言って、訪問入浴の人と三人がかりで歩かせたそうです。それで『できる!』と思ったみたいです」

私「えー、だめですよ。だから足が治らないんですよ。訪問入浴さんも断ってくれればいいのに。車椅子ですよ、車椅子!」 と、車椅子を連呼しながらも、何かおかしいと思いました。

ちょっと頭を冷やして見直すと、この話の流れは変だ、解決になるのか?っていうか、そもそも問題は何だった?続く~

問題は「ある」のではなく、状況の中に「生まれる」、時として「作られる」 その1

秋山です。瀬戸内地方は葉桜となってきました。先週の写真は石見銀山の街なか、桜の向かいには有名義肢装具メーカーの社屋があります。

You tubeチャンネル「カムラーの部屋」に運動問題の捉え方がアップされています。ここではもう少し広げて生活上の問題についてです。

運動障害が同じような状態でも、その人の生活環境や社会的背景によって、生活上の困りごとは違ってきます。左手の薬指の動きが多少悪くなっても私はあまり困りませんが、ピアニストやギタリストには重大な問題となるでしょう。

「歩行困難」と一口に言っても、年代や物理的環境など諸々の状況の違いによって、困り方は変わってきます。「問題」はその人の、その時の状況によって生じてきます。

こうしてみると、何が問題なのかを見極めるのは結構難しい。在宅の方の場合は一層複雑になりやすいですね。ただこのように考えると、ご本人の身体面は変化できなくても周りの変化によって問題も変化していく、解決の糸口がみつかっていくともとれます。

援助する側も多角的な視点が必要となります。一人では難しいことも、多職種協業により解決に近づいていけます。

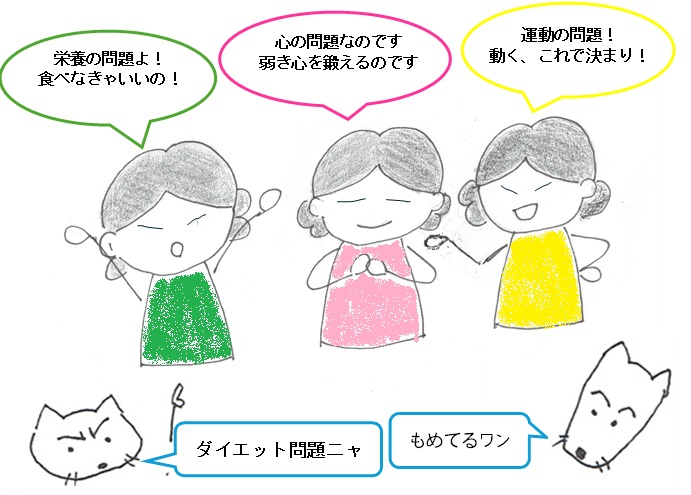

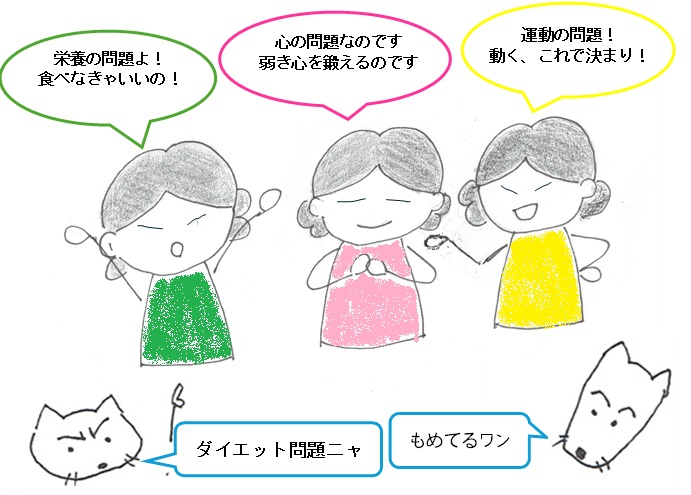

ですが、時として専門性にこだわるあまり、援助者側が問題を作ってしまうという状態に陥ってしまうことがあります。関わる人たちがそれぞれの視点で問題をとらえるのは有益なことです。

自分の見方が最もよく根本的原因を特定し、一番の根本的解決を導くと思い込み、「これが最大の問題だから、こうするのが正しい解決方法なのだ!」と言い出すとどうなるでしょう。それがぶつかりあったら?「そんな極端なことを・・・」と思われるかもしれませんが、自分の挙げた問題点に対して他のスタッフの反応が鈍い、逆に他のスタッフの挙げた問題点が些末に思えたりする、多角的に見るというよりてんでばらばら、お互い「わかってないなぁ」、など感じたことはありませんか。

さてさて、どうしたものやら。来週に続く~

「足場作り」リターンズ その3「褒める」は上から目線⁈

最近、褒められた覚えのない秋山です(^^;)そう、歳をとると褒められることが少ない。褒められるのは「上の人」からというイメージがあるせいでしょうか。

いざ褒めようとすると意外と難しい。特に仕事上、年上の方に対してとなるとなおさらです。難しさの一つに「偉そうな言い方になっていないか心配だ」があると思います。

患者さんを褒めなくちゃと思うのだけど、どう言っていいのかわからない、「若造が偉そうに」と思われないか?「子ども扱いしおって」と思われないか?できてないのに無理矢理こじつけになってないか?考えれば考えるほど、難しく思えてきます。

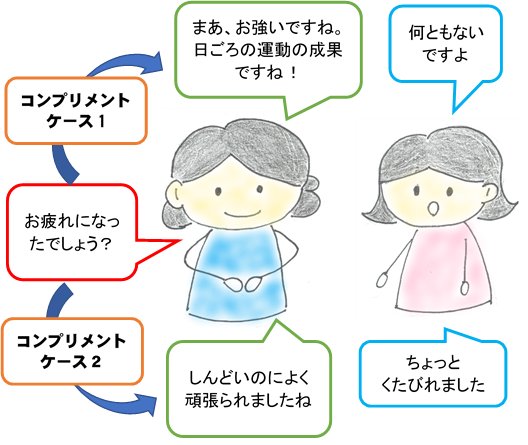

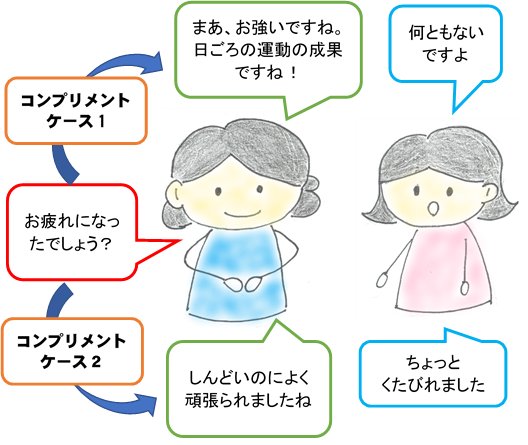

コンプリメントcomplimentは「ほめ言葉」と訳されますが、ここでは「ねぎらう」と言った方が理解しやすいと思います。結果を褒めるというよりも、過程をねぎらうということですね。結果を褒めてももちろん良いのですが、こちらが判定を下しているという枠組みにはならないように注意したいです。上手くできたら褒める、できない時は褒めない、ではないのです。

実際、患者さんは難しいことに取り組んでいるわけで、楽ではないですよね。「難しいのによく頑張られましたね」「今日もしっかり運動されましたね」など、苦労をわかっていますよと伝えられると「わかってくれている」と患者さんも思える。上手くできた時は「やりましたね!」と一緒に喜ぶスタンスなら無理なく言葉にしやすいのでは。コンプリメントには「丁寧なあいさつ」という意味もあるそうですよ。

アドラーは、よくできたと褒めるのではなく、ありがとう助かったと感謝を述べるのだ、と言っていますが、まあ、あまり背伸せず、今できることを確実にやっていきましょう。

「またうまいこと言って」と言われてもニヤニヤしてくれてたら、有りですかね。「心にもないことを言って」とムッとされたら言い方を考え直してみましょう。

みなさん、今日も1日お疲れ様でした。よく頑張りましたね!難しいことも最後までやり切りましたね!忙しい中、読んでくださりありがとうございます!

*過去投稿の再掲です(^^;) しかもイラスト間に合わず・・・。

「足場作り」リターンズ その2”コンプリメントは難しくない!”

秋山です。寒いです。

かつてOT学会でコンプリメントについて発表したことがあります。その時に「どう話せばいいか、難しい」と言われることが少なからずありました。なぜ難しいと思うか伺ううちに、意味づけや価値について言わなければならないと思っているせいではないかと考えました。

CAMRでいうコンプリメントでは、意味を説明するとか価値観の転換を図るとかは行いません。患者さんの行動や置かれている状況を、ただねぎらったりほめたりするのです。私がコンプリメントで使っている言葉はシンプルです。「いいですね」「頑張りましたね」「できてますよ」突き詰めればこの3種類くらいです。

これらをいろんな場面で言います。「足がよく上がっています。いいですね」「50回やり通しましたね。頑張りましたね」「え?『右足が出てない』?足先がここまで出てますよ。できていますよ」「初めての運動なのに、よく頑張られましたね」「今日もしっかり運動されましたね。いいですね」など。

成功体験に結び付けるのにも、コンプリメントは有効です。立位課題でふらついても「よく踏みとどまりましたね」「お、チャレンジの結果ですね」とか。できそうな課題と思っても、上手くいかないこともあります。そんな時にも、「初めての課題でここまでできるのはすごいですよ」など、患者さんが「失敗だ、ダメだ」で終わらないような言葉かけを工夫できるといいですね。

また、セラピストの立場か、患者さんの立場か、どちらで言うかで違ってきます。入院初日の患者さんの初回訓練、疲れてこられた患者さんを気遣い、今日はこの辺にしよう、とあなたは考えました。その時。①「もう疲れてますね。今日はここまでにしましょう」と、患者さんを送っていく。②「初日で慣れない中、お疲れになったでしょう。いろいろ動きを見せてくださり、ありがとうございました。少しずつ運動を増やしていきましょう。また明日お願いします」と、患者さんを送っていく。

思いやる気持ちは同じでも、印象は違ってきますね。

背中で語っても伝わりにくい!普通の言葉でしっかり伝えることで良い関係が築けると思います。