システム論の話をしましょう!(その15 最終回)

このシリーズでは駆け足でシステム論の3つの分類とリハビリで使えそうなアイデアを検討し、紹介しました。結局、システム論というのは運動システムがどのように作動するかという「作動の性質」に焦点を当てて説明しようとしていることがわかると思います。

これまで学校では運動システムを皮膚で囲まれた目に見える構造として習ったと思います。そしてこれを基にして部位毎、あるいは構成する要素毎に問題を探し、問題のある部分を治すという治療法略を習ってきたと思います。(治療法略とは治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策です)

でもこの治療法略の考え方は機械の修理と同じであることが分かると思います。機械を構成する部品毎に不具合を調べ、問題のある部品を直したり交換したりして修理しますよね。学校で習う治療法略はまさしくこの機械の修理と同じで、問題のある構成要素と部位を特定し、全体の問題との間に因果関係を想定するのです。そして問題のある構成要素と部位に働きかけて治そうとします。

たとえば歩行不安定の方の検査をすると、下肢の筋力低下が見られ、可動域には問題がなかったとします。すると下肢筋力低下が歩行不安定の原因と因果の関係を想定し、下肢筋力強化を行うのです。このようなものの見方は「要素還元論」と言います。

でも実際人の運動システムではそのような単純・直線的な因果の関係は成り立たないことが多いのです。人の運動システムは様々な要素が影響しあっている複雑なシステムです。たとえば慢性痛は身体構造の一部位の変形で起きているだけでなく、心理的な要素や生活習慣なども影響しています。逆に身体構造に問題があってもプラセボ手術で治ったりすることもあります。また慢性痛が1つの部位を原因として起きている訳ではなく、筋膜などを通じて全身の各部位と影響し合っていることも知られていますよね。

もちろんこの治療法略で治ることもあるのですが、ともかく単純・素朴な因果関係を想定するような治療法略は、現実には壁に当たることも多いと思います。それはこの治療法略が、人の体を機械として捉えるデカルト以来の西欧文明の伝統を基にしているからです。

一方システム論の視点は、運動システムの作動の性質を明らかにしていくので、それを基にした治療法略は学校で習ったものとはまったく異なっています。

たとえば「素朴なシステム論」のところで検討したように、多要素・多部位同時方略のような治療法略はシステムの作動の性質を基にして考えられたものです。ある臨床家が膝の痛みが膝周辺のリリースで一時的に改善することを経験します。そして一時的には良くなりますがしばらくするとまた元の痛みに戻ってしまうことに気がつきます。これは元々膝周辺の筋膜が硬くなる・短縮するような状況の中で生活しているからです。その状況に影響するのは姿勢だったり、仕事内容だったり、運動不足などの生活習慣だったり、もちろん身体的な素因など色々とあるのでしょう。

このことに気がつくようになると、治療法略は「筋膜リリースは膝周辺だけでなくもっと広範囲に行われる必要がある」し、姿勢や運動の偏りをただす必要も出てくるし、生活習慣や仕事をするときの環境を調整する必要もでてきます。このように「膝周囲の筋膜の癒着・萎縮が原因」とする単純・素朴な因果関係は意味がないと知り、「多要素・多部位同時方略」に移行するのでしたね。

同様に動的システム論や生態心理学の視点からは、「自己組織化」というアイデアから「セラピストが支配的に患者の運動をコントロールして思い通りの運動学習をさせることはできない」ということを知ったり、「課題達成の運動は適切な課題を通して組織化される」とか「身体のコントロールはその限界を知って初めて獲得される」とか様々な運動システム作動の性質を知ることができます。(このシリーズでは紹介していないアイデアがまだ沢山あります)

またオートポイエーシスの視点からは、「人の運動システムは必要な運動課題を達成しようとするし、課題達成に問題が起きると問題解決を図る」という性質を知ることができました。そうすると脳卒中後に見られる現象がすべて症状ではなく、運動システムの問題解決が混じり合った状態であること。また問題解決によって新たに問題が生じていることを知ることができ、更に新しい治療法略を組み立てることができます。

このようにシステム論を学ぶことで人の運動システムの作動の性質がより分かるようになり、それを基にした新しい治療法略を考え出すことも可能になります。 CAMRではシステム論を基に人の運動システムの様々な作動上の性質をまとめ、それらを基にした治療法略を提案しています。皆様の治療法略を充実させる上で参考になると思いますので、講習会再開後には是非とも受講されることをお薦めします(^^)v(終わり)

システム論の話をしましょう!(その14 番外編)

今回のエッセイは次回終わる予定ですが、その前に少し伝えておきたいことがあります。

今回のエッセイはシステム論の3つの分類を通して、リハビリに使えそうなアイデアを紹介しましたが、駆け足だったので有用なのに説明していないアイデアがまだまだたくさんあるのです。特にテーレンの動的システム論とリードの生態心理学に関するものです。(本当はベルンシュタインも説明した方が良いのですが、今シリーズではまったくスルーです(^^;))

そこで、紹介していないものも含め、今回主なアイデアについて簡単にまとめておこうと思います。(早い話、僕の覚え書きメモです)各アイデアは番号を打ってタイトル、内容をシンプルに記し、その下の矢印以降に僕の感想などを入れています。

最初の()内にあるテーレンはE. Thelen & L. Smith「発達へのダイナミックシステム・アプローチ 認知と行為の波発生プロセスとメカニズム」よりのアイデア。リードはE. S. Reed「アフォーダンスの心理学 生態心理学への道」よりのアイデア。

1. (テーレン)自己組織化: 行為と認知は創発的なものであり設計されたものではない。自己組織化とは決して魔法ではない。それは私たちの物理的及び生物学的世界のほぼ全てに内在する非線形性ゆえに起こるのである。非線形性(位相変位ないし相転移)は非均衡システムの特徴である

→非線形とは滑らかで連続した変化ではなく、突然別の相に変化するもの。運動変化は連続したものではなく、ある閾値に達すると別のやり方(質?)の運動に変化する。スポーツのような一瞬一瞬の運動変化であれ、それより長いスパンで起こる運動学習、あるいは運動発達にしても運動変化とは運動の質の変化が非連続に起こる。その時の状況に応じて運動は創発、あるいは選択されるから。

→脳卒中後に杖歩行をすると、ランダムに起こっていた杖や両脚の振り出しが突然3動作歩行に組織化されたりする。もし最初からセラピストが杖歩行のやり方を支配的に指示しているとなかなか気づかないで、連続した変化と理解するかもしれない

2.(テーレン)課題特定的:運動は(頭の中のスイッチによってではなく)課題によって特定される。課題達成の運動は課題それ自体によって組織化される(関節結合系・筋膜系・筋-腱膜系、循環器系、神経系など異なった系の間には相互の関係性が存在し、課題達成を通じて協調されてくる。ある要素・部位の働き・役割は状況によって変わってくる)

(リード) 「神経系は機能特定的」:神経系は、選択過程として機能する。行動の分化・変化の生物的基礎は、選択上の諸制約にこそあり、神経のメカニズムにあるのではない。行動の選択圧は環境内での動物の行為の実際の結果に由来するので、内的な神経パターンや動物の運動パターンには由来しない。

→これは本エッセイ中でも簡単に紹介しましたが、もう一度。神経系は出現する運動の形を決めているのではなく、決めているのは課題である。課題によって自己組織化する。リードは「神経系は選択する?」はて、未だに難しい(^^;)

3. (テーレン)アトラクター: 自己組織化において多数の変化可能な状態の中から一つの形態を選好する。あるいはその選好する形態に引きつけられていく。挙動の変動性が基本的な選好状態である

→脳卒中後に杖歩行を始めると普通は2動作歩行か3動作歩行かのどちらかに引きつけられる。3動作歩行をする多くの人は、2動作歩行が困難・・・

4. (テーレン)コントロール・パラメータ: 相転移(パターンや運動の相が突然大きく変化してしまう)を起こすパラメータ。

→原因ではなく条件と考えられる?T-caneでの2動作歩行をしていても、狭い通路に入ると突然3動作歩行に変わる。狭い通路では基底面が狭くなるので、基底面の広さがコントロール・パラメータとなる。

5. (テーレン)安定したアトラクター: 安定したアトラクターは深い井戸にはまったボールで喩えられる。変化が起きにくい状態。一般に運動システムには多重安定性が見られる。

→健常者の通常の平らな床の歩行は安定しているが、氷の上では突然変化して別の運動相(たとえば体を硬くしての小刻み歩行)に転移する。健常者には井戸がたくさんあり、状況によって選好される。

→多重安定性は健常者の運動システム。井戸は沢山あって状況によって選好される井戸(運動の相)が変化し、それぞれの井戸はまあまあ深く、安定していると考えられる。脳性運動障害では、井戸の数は少ない、あるいは重度になれば一つの深い井戸?

6. (テーレン)「制御パラメータが閾値に達する」: 非常に安定しているアトラクター状態でさえ「ダイナミックに安定している」。コントロール・パラメータの変化は連続的で、閾値に達すると全体は非線形に変化する(相転移が起こる)

→脳卒中後の2動作歩行で、次第に狭くなっていく通路を進むとある地点で、2動作歩行が3動作歩行に転移する。

→重度脳性麻痺で筋力(コントロール・パラメータの一つと考えられる)を強化すると連続的に増加するが、ある点で強化は止まり、相転移の閾値に達することがないということもありうる

7. (テーレン)ノイズ・揺らぎ・不安定性: これらは複雑系の安定性及びシステムの状態を評価するための有効な手段。

→不安定性が増大すると相転移が起きる前兆とも取れる。ノイズや揺らぎ、不安定性をどんな変数で見ていくのか?運動の軌跡の位相空間図?

8. (リード)基礎定位システム: 基礎定位システムはもっとも基本的な行為システムであると同時にもっとも基本的な知覚システム。変化する運動の中で一瞬一瞬に環境内に安定した姿勢を作り続けるシステム。遂行活動も探索活動も基礎定位システムを基に行われている。基礎定位は他の全ての機能的活動の必要条件。運動とは姿勢が入れ子化したもの

→パーキンソンや失調症、脳卒中などでバランスのとれない人は、基礎定位システムの能力が低下していると捉えられる。基礎定位システムの下位システムは複数あり、疾患毎に失われるシステムと機能は異なるので、問題解決のやり方は異なってくるだろう

簡単に羅列するとかなり難しく感じますね(実際に難しいけど)もちろん上記以外にも有用なアイデアはあるのですが、もう多くなりすぎてカットです(^^;)興味のある人はそれぞれの本に当たってみてください。(最終回に続く)

システム論の話をしましょう(その13)

「運動システムは常に人にとって必要な課題を達成しようとするし、課題達成に問題が起きるとなんとか問題解決を図る」と前回述べました。

しかし誤解してはいけないのは、問題解決を図るといっても、問題は必ず解決されるわけではないということです。問題解決とはいっても、障害後に多くのリソースが失われた後の応急的・場当たり的な対処なのです。健常の頃のように状況に応じて適切な対応を行うことは望むべくもありません。運動システムは問題解決を図っていても、むしろ状況を悪くしてしまうことも多いのです。

たとえば外骨格系方略の問題解決を図っている人を沢山見ると、中にはどんどん硬くなって却って動きにくくなったり、あるいは過緊張のために不快や痛みに苦しんだりする人もいます。問題解決のはずがむしろ状況を悪くしているわけです。これは「偽解決」と呼ばれる状態です。(「偽解決」は短期療法などで使われるアイデアで、問題解決と思って実施したことが、逆に更に悪い状況を招いてしまうことです)

なぜ偽解決になってしまうかというと、体を硬くし始めたときには実際弛緩と比べて動きやすくなります。そうすると運動システムは上手くいった方法を繰り返してしまいます。元々障害後に沢山のリソースが失われて残ったリソースを利用し、選択肢もごく少ないので、それを繰り返さざるを得ないのです。体を硬くする元々のやり方ではなく、調整も上手くいかず、ひたすらできる事を繰り返すのです。だから体は次第に硬くなり、動きにくくなって更にそれが次の硬さの呼び水になります。たとえば硬くなった体を動かすための過剰な努力が必要になります。また硬さが痛みを生み、その痛みや不快刺激が防御的に更に硬さを生み出すわけです。つまり身体を硬くする問題解決が悪循環を生み出し、暴走してしまうのです。

また運動システムの問題解決が生み出すもう一つの問題は、「貧弱な解決」と呼ばれる状態です。これは最初に選ばれた問題解決が繰り返されて、なんとか課題は達成しているものの、その間に潜在的に筋力が回復したりしていてもそれに気がつかなくなってしまった状態です。最初の問題解決の方法が繰り返されるので、新たに回復した筋力などを使ってみる機会が失われてしまうのです。この潜在的に回復したリソースは「隠れた運動余力」と呼ばれます。もしこの「隠れた運動余力」を上手く使っていけば、運動課題達成のパフォーマンスはもっと改善するのですが、結局使われることなく、運動のパフォーマンスも改善することなく、停滞の状態になるのです。存在を気づかれなければ、ないのと一緒だからです。これは偽解決ほど悪い状態には見えませんが、長期的には患者さんにとって大きな不利となります。

脳性運動障害の患者さんは、元々の障害による弛緩麻痺(筋力リソースの消失・低下)の障害像に加えて、運動システム自体の問題解決の欠点ないしは副作用によって悪化した状態が加わってより複雑になっていることになります。

リハビリでは厳密には麻痺は治せないかもしれませんが、運動システムの作動の性質によって生み出された問題(偽解決・貧弱な解決)は障害自体ではなく、障害後の運動システムの作動の問題なのでリハビリで改善できます。そうすると「リハビリを受けて(状態)が良くなった」と喜ばれたりします。現場でも気づかずにこのアプローチをしている人がいて、「脳性運動障害に対する訓練効果」として説明しているのをよく見ます。基の障害にアプローチしているのか、障害に対する運動システムの問題解決(偽解決・貧弱な解決)にアプローチしているのか区別ができていないのです。

自分のアプローチが障害に対するものか、運動システムの作動に対するものかがはっきりするだけでも、自分のやっていることの価値や意味がより分かって仕事が面白くなります。(CAMRの講習会では様々な問題解決や偽解決・貧弱な解決の例がビデオでわかりやすく見られます。興味のある方は参加をお薦めします)(その14に続く)

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

システム論の話をしましょう(その12)

前回運動システム内部の視点に立って見ると、「人の運動システムは必要な課題を達成しようとするし、ダメなら問題解決を図ろうとする」という運動システムの作動の性質が見えてきました。

すると脳性運動障害後に見られる様々な現象は、元々の疾患の症状に加えて、それに対する運動システムの問題解決が混じった状態ではないか、と考えるようになりました。

昔、急性期病院で見た光景が思い出されます。搬入された患者さんが健手でベッドの手すりをつかみ、必死に叫ぶのです。「落ちる!落ちる!助けてくれ!誰かがわしを引っ張るんじゃ!落ちる!なにを見とるんか?はよう助けてくれい!」もちろん患者さんはベッドの真ん中に寝ていて落ちそうにないし、誰も体を引っ張ったりしていません。そう感じているだけです。その様子を見て不思議に思ったものです。

今ならこう考えます。半身が麻痺します。麻痺した方の半身は弛緩します。弛緩した体は、可動性のある骨格が水の袋に入っているような状態です。水の入った袋は重力に押しつぶされて安定するまで広がろうとします。それによって健側の体は、患側へ引っ張られているように感じるのではないか?

また水の入った袋のような麻痺側の半身は、単に重りとして健側にぶら下がっている状態です。これでは重りとなって動くことを邪魔するだけです。

そして運動システムは動こうとしますし、そのために問題解決を図リます。つまり弛緩した部分を、体を硬くするメカニズムをかき集めてなんとか硬くし、一つの塊にするのです。一つの塊にすれば引きずってでも動けるようになります。

そして体幹の一部が硬くなれば、それを支点として重心移動や動きを出すことができるようになります。下肢が硬くなれば支持性が生まれ、それを支えにして歩けます。ぶらぶらしていた上肢は、歩行時に揺れてバランスを乱す原因になります。また家具などに引っかかると危険です。しかし硬くなって体の中心に固定されれば、バランスの安定を助けるし、ものに引っかかることもなくなります。

体を硬くするメカニズムは、たとえばよく知られているように伸張反射を亢進させるのです。またキャッチ収縮のようなメカニズムが知られています。(キャッチ収縮はもともと二枚貝の平滑筋で知られた現象ですが、現在ではこのキャッチ収縮を起こす一連のタンパク群に似たものが骨格動物の横紋筋でも存在することがわかっています)

つまりジャクソンが言った陰性徴候、つまり麻痺による筋力低下が主な症状で、陽性徴候(痙性麻痺、つまり体が硬くなる、伸張反射の亢進など)は、麻痺による弛緩で動けなくなった運動システムが、再び動き出すための問題解決ではないかと考えらます。

CAMRではこの体を硬くする問題解決は「外骨格系方略」と呼ばれる問題解決方略になります。つまりカニやカブトムシなどの甲殻類といった体の外部に骨格を持っている動物のように、体を硬くして支持を得ているからです。カブトムシは死んだ後でも立たせることができます。それは支持性が筋肉よりも外骨格によっているところが大きいからです。脳性運動障害では弛緩麻痺によって通常の筋力による支持性が得られないため、キャッチ収縮のような持続する筋収縮で体を硬くしているのではないかと考えられます。

CAMRでは、人の運動システムには今のところ外骨格系方略を含めて全部で6種類の問題解決方略があると考えています。もちろんそれらは問題解決とはいっても、障害後に多くのリソースが失われた後の応急的・場当たり的な対処なのです。健常の頃のように状況に応じて適切な対応を図っている訳ではありません。そのために、この問題解決が新たな問題を生み出すことも多いのです。次回はこの点について説明します。(その13に続く)

CAMR

アプローチ

オートポイエーシス

キャンペーン

システム

システム論

トイレ

ビア

マトゥラーナ

リハビリ

リハビリテーション

ヴァレラ

入門コース

医療

原因

原因解決アプローチ

可能性

因果関係

国立病院機構

多様

夜間

岩国医療センター

構成要素

状況変化アプローチ

状況的アプローチ

現象

理学療法

結果

脳卒中

脳細胞

自動車

行動パターン

要素還元論

視点

覚醒状態

解決可能

認識

課題主導型アプローチ

講習会

身体状況

転倒

運動システム

難病

高齢者

麻痺

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

システム論の話をしましょう(その11)

さて最後は「内部の視点から運動システムの作動を見るアプローチ(CAMR)」の紹介です。

CAMR(Contextual Approach for Medical Rehabilitation:医療的リハビリテーションのための状況的アプローチ)は、これまでの「素朴なシステム論」の経験や「外部の視点から運動システムの作動を見るアプローチ(課題主導型アプローチ)」などのアイデアを取り込みながらここまで発展してきています。

そしてこんどはこの第3世代システム論と言われるマトゥラーナとヴァレラのオートポイエーシスの中から使えそうなアイデアや視点を取り込んで現在の形になっています。

オートポイエーシスでは「運動システムの境界は自らの作動で作られる」とか「システム内部の視点で作動が語られる」といったアイデアがあります。(これらについての詳しい説明はしません。興味のある方は彼らの本を読んでみてください。なかなか難しいです(^^;)

最初これらのアイデアを臨床でどう使えば良いかを悩んでいたのですが、結局、単純ですが運動システムの立場になって何が起きているかを考えてみようと思い立ちました(イヤ、実に単純(^^;))つまり「システム内部の視点で作動を説明してみよう」と考えたのです。そうすると不思議なくらい「確かにその通りだな」と腑に落ちることが沢山ありました。

たとえば起立を考えてみましょう。認知症の方に「立ってみましょう!」と勧めます。すると1-2回試して「できん、立てん」と言われます。少し試みて、立てないと分かったんだな、と納得します。しかしその患者さんが夜中に立ち上がろうとして転倒したという事故報告を翌日に聞きます。患者さんの外部から見ていると、「身体状況をよく認知していなくて無理したんだな」と思ったりします。

しかし運動システムの立場から考えるとよく知らないセラピストにいきなり「立て」と言われてもあまり立つ意味が感じられないので課題達成にはあまり熱心ではないのかもしれません。でも夜中に立ったときは立つべき必然があったので、なんとか立とうと頑張ったのだと思います。

つまり運動システムは人にとって必要な課題はなんとか達成しようとしますが、意味や価値が低ければあまり熱心ではないのです。そして必要性というのは状況に左右される訳です。つまり運動システムの立場から状況と運動システムの作動を理解することが重要です。

また外部の視点から運動システムの作動を見ているときも気がついたのですが、もし課題ができないと、課題達成に利用できそうなリソースを身の回りに探し、その利用方法であるスキルを試行錯誤します。これは内部から見てもその通りで、なんとか課題を達成しようといろいろなものを利用しようと一生懸命なのです。

そうすると、運動システムは必要な課題はなんとか達成しようとするし、そのために利用可能なリソースを探し、スキルを実際に試してみるものなのです。また達成できないときは、なんとか問題解決を図ろうとするものではないか、と気がつきました。できなければ必ず問題解決を図るのではないか。もしそれが必要な課題なら!

「人の運動システムは必要な課題を達成しようとするし、ダメなら問題解決を図ろうとする」単純ではありますが、「これが人の運動システムの基本的な作動の性質の一つではないか!」と思えてきました。

確かに腰痛が出た時に歩く必要があれば、体幹を硬くしてなんとか痛みを防ぐという問題解決を無意識に図りますよね。他にも沢山の問題解決が見られます。腓骨神経麻痺で下垂足になると膝を高く上げてつま先が引っかからないように歩きます。

そうすると・・・ 脳性運動障害では、障害後に見られる現象はすべて症状と見なされています。ジャクソンが脳性運動障害後の現象を症状として陰性徴候と陽性兆候に分類したように。でも先の仮説、「人の運動システムは問題が起きると必ず問題解決を図るのだ」と考えると全部が全部症状ではない、と考えられるのです。

「そうだ!脳性運動障害の人は一方的に症状に打ちひしがれている弱い人ではないのだ!僕たちは精一杯障害に立ち向かっている姿を見ているのではないか!」(その12に続く)

p.s.ブログランキング参加中!いつもご協力ありがとうございます!!

システム論の話をしましょう(その10)

課題主導型アプローチで特に気になったのは、要素を直接改善する訓練(筋力増強訓練や可動域訓練など)や特に徒手的療法を、アメリカの課題主導型アプローチを提唱したセラピスト達が排斥したことです。現在の課題主導型アプローチの状況は知りません。が、2011年のDarrahの論文でも「課題を通して改善した可動域や筋力は、直接それらを改善する訓練と比べても違いはなく、むしろ実用であり無駄のない点では課題主導型アプローチの方が優れている」などという論文も見られました。適切な課題練習だけやっておけば良いと言うわけです。

僕が実際にシカゴで見学したのも整形外科の患者さんでした。彼は苦もなく課題を達成し、繰り返していましたし、それなりに担当セラピストも効果に手応えを感じていたようです。整形疾患では失われたリソースは局所的で、適切な選択圧をかけるとリソースやスキルにそれに応じた変化が起きるということでしょう。

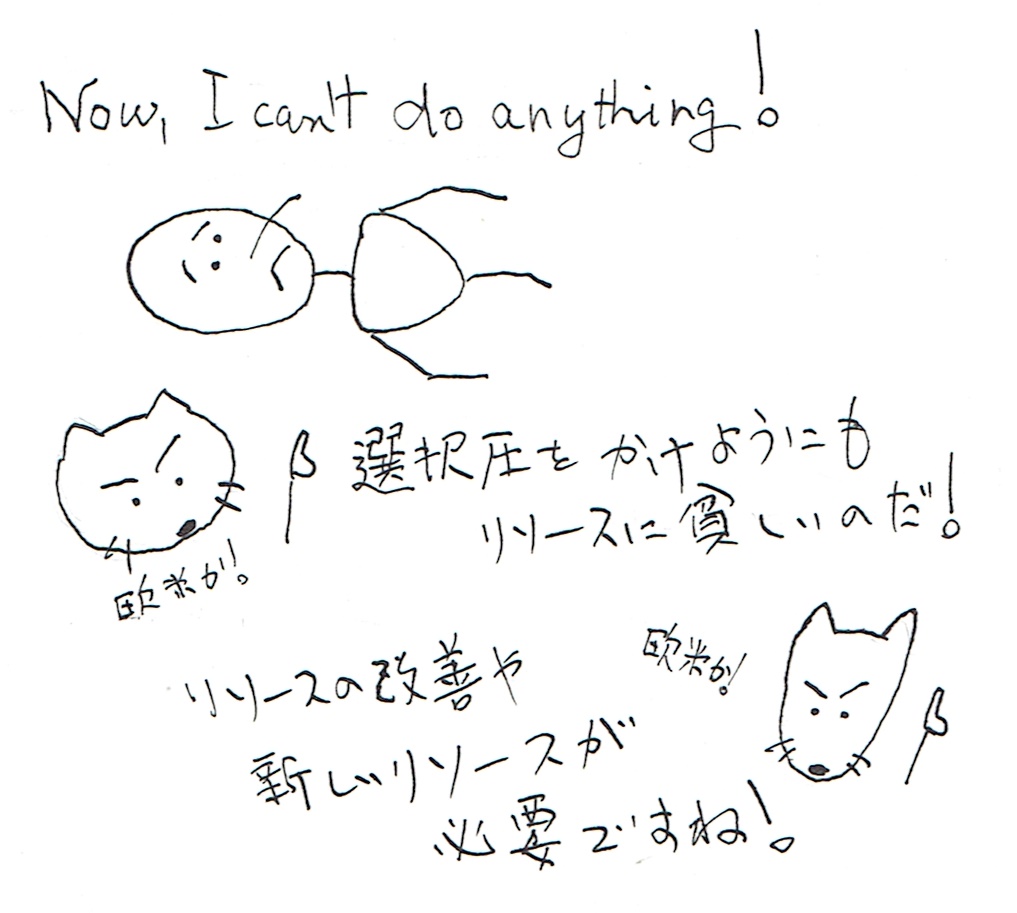

ところが脳性運動障害に場面を移すと、ことはそんなに簡単にはいかないということは容易に想像がつきます。重度になればなるほどできる課題は限られてきて少々条件を変えても、できる事はあまり広がってこない。たとえば軽度の脳性運動障害者であれば適切な運動課題をすると、尖足歩行が足底をつけた歩行に変化し、安定するなどの改善が見られます。しかし重度者では変化が見られません。麻痺で筋力や柔軟性というリソースは激減し、アクティブな運動をしても変化しません。できる課題が限られているし、それらを繰り返しても大きな変化は見られないのです。

そこでたとえば上田法を実施し、体幹の可動域を改善した後では運動課題実施に明らかに変化が見られます。運動範囲や重心の移動範囲が広がり、それまで見られなかった動きが見られるようになり、新たな動作ができるようになることもあります。

また整形疾患においてもマニュアル・セラピーで痛みを改善すると、力も出やすく動きが良くなりますし、精神的な変化も大きいです。どうも徒手的療法や要素的な訓練も併用するべきではないか、利用は推奨するべきではないか、というのが一般的な臨床家の経験ではないでしょうか? 課題主導型アプローチが徒手的療法などを排斥した理由は二つあると思います。

一つは多くのセラピストが「ハンドパワー」のような非科学的な幻想を徒手的療法に抱きがちであることを、当時のシステム論を提唱したセラピスト達が忌み嫌っていたこと。これについては1991年に発行されたⅡSTEPのproceedingsに明確な記述があります。

もう一つがテーレンらの研究が「正常発達」に関するもので、健常児を対象にしたものだからです。健常児は豊富な運動のリソースを持っています。また動作を通して筋力や柔軟性のリソースを自分で増やすことができるし、自分にとって価値のあるリソースを見つけ出すスキルも十分に持っています。そんな子どもたちの運動変化を見ていくと、いざりの様な一つの運動に囚われ頑固な状態であろうと、強い選択の圧力をかければ必ず運動変化を起こし、這い這いや歩行に移行します。それは健常児がそのように変化できるような豊富なリソースと多彩なスキルの基礎を持っているからです。

そしてテーレンらの研究ではリソースの貧弱な障害児は対象ではなく、一切触れられていません。テーレンらが語っているのは健常児の運動システムの作動の様子なのです。この健常児の様子をそのまま重度の脳性運動障害達にも当てはめてしまったのではないか、と考えられます。重度の脳性運動障害では、運動に非常に重要な筋力などのリソースが多く失われています。これではいくら課題を変化させ、選択圧をかけても変わりようがないのです。初期の課題主導型アプローチでは、長所ばかりに焦点が集まり、この点に対する配慮がなかったのだと思います。(現在の状況は知りませんが^^;)リソースが貧弱な障害では要素を変化させる、あるいは新たに環境リソースを持ち込むタイプのアプローチが重要になるというのがやはり一般的な経験でしょう。

実はドイツに3回ほど上田法講習会の講師として行ったことがあります。その時もドイツに紹介された課題主導型アプローチについて、知り合ったセラピスト達が反感を持っていました。

反感のポイントは「徒手的療法を排除するのはシステム論からの必然の帰結なのか?」と言うことです。もちろん違いますよね。システム論のアプローチなら、状況を変化させることが目標となりますが、逆に手段は特定していません。徒手的療法で変化が起きるなら当然利用するべきです。

先に述べたように当時のアメリカのセラピスト達の徒手的療法に対する偏見が働いていたのだと思います。ちょうどコロナ以前に「マスクは医療職以外には効果はない」と述べていたアメリカのCDCの公式見解のように、科学的な装いをしていても、実際にはマスクに対する文化的偏見にバイアスされたのと同じではないか?同様にテーレンのような科学の徒の研究を基にしていても、個人の価値観という偏見が載っかってきたのではないか?・・・とはいえ、それが人間というものなのでしょう、注意しながら進むだけです。

さて、次回から「内部の視点から運動システムの作動を見るアプローチ(CAMR)」の紹介です。(その11に続く)

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

システム論の話をしましょう!(その9)

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

システム論の話をしましょう(その8)

今回は「課題達成をリソースとスキルで説明する」というアイデアの有効性についてもう少し検討してみます。

従来学校で習う視点では、起立ができないと四頭筋などの筋力検査を行い、弱っている筋の筋力を改善するというアプローチを学んできました。つまりシステムの作動ではなく、構造を中心に考えます。特に四頭筋が弱っていれば、座位でおもりやゴムベルト、徒手などで四頭筋力を増やすという方法もよく行われてきました。

しかしこれではリソースの改善だけを考えたアプローチになってしまいます。座位で四頭筋だけ鍛えれば起立できるかと言えばそうでもないからです。たとえば「椅子に座って、おもりを足首につけて膝を伸ばす」課題は、四頭筋筋力を改善するためによく用いられる方法ですが、これをスキルの視点から見ると「骨盤と大腿を座面で固定され、下腿を持ち上げる」というひどく単純なスキルを練習していることになります。

でも実際に起立では、四頭筋は「座位での広い基底面から、脚だけの狭い基底面に大きく前方・上方へ重心を移動しながら、なおかつその狭い基底面内に重心を保持して身体全体を上方に持ち上げることを他の全身の筋群と協調しながら行うスキル」の中で働いているのです。

座位でのおもりをつけての四頭筋訓練はほぼ筋繊維を太くしているだけで起立に必要なスキル学習はまるっきり行っていないのです。起立に必要なスキルは全身的なものです。起立が危うい人は全身的に試行錯誤を通して必要なスキルを学ばなければなりません。つまり起立できるようになるためには実際に起立練習をして、起立のためのスキルを学習する必要があるのです。

座位で筋トレをすれば、また改めて起立練習で起立のためのスキルの練習をし直す必要があります。もちろん起立練習が到底無理なら、座位でまず筋繊維を太らすことには価値があると思います。しかし、少し手伝ったり、椅子の座面を高くしたり、前方の手すりを用意したりと利用可能なリソースを増やしてあげることによって、起立の課題達成がなんとか可能なら、最初からそのような形での起立の繰り返し練習をした方が効率的だし患者さんの達成感や満足感も上がるでしょう。

またリソースとスキルという視点で見るとこれまで理解できなかったいろいろな運動の現象が理解できるようになります。たとえば運動学習の効果の転移です。有名なところではテニスのスキルはラケットで球を打つ同じような運動の形に近い卓球には転移しないのに、形はまったく似ていないスピードスケートと自転車競技の間では明らかに運動学習効果の転移が見られます。(日本でも冬のオリンピアであるスピードスケートの橋本聖子さんが夏のオリンピックの自転車競技の代表になって話題になりました)

実は運動の形は似ていなくてもスピードスケートと自転車競技は、スキルの視点からはとても似通っていることがわかります。どちらも「狭い基底面を持つ道具の上で、バランスを保ちながら左右交互に重心移動をし、体重移動した片脚を力強く下方に踏みしめる」というスキルが共通しているのです。リソースや運動の形はまるっきり異なっていても、似通ったスキルを使う課題同士なら運動学習の効果の転移が起こるというわけです。

だから歩行を改善するなら、「立位でバランスを保って交互に左右への重心移動をしながら、片脚で体重支持しては体重支持しない方の片脚を持ち上げるような運動課題をすれば、これで身に付けたスキルは歩行へ転移する」と考えることができます。

またどのリソースをどのように使うかを見ることで、より実際的な運動分析を行うことも可能です。(CAMRではこれを「Resource-Skill Analysisリソース-スキル分析。RSAと略す」と呼んでいます)たとえば前方の手すりと上肢で主に前方への重心移動に使っているのか、体の持ち上げに使っているのかを見ることで運動システムが何を苦手にしているかが分かります。片手で手すりを持ち、前方への重心移動に使っているなら、わざわざ手すりと片手というリソースを「前方への重心移動」のために使っています。つまり前方への重心移動が苦手なのです。この場合、「体幹の柔軟性リソース」を改善して「手すりと片手というリソース」と置き換える、つまり手すりがなくても起立ができるようにすることもできます。(その9へ続く)

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

システム論の話をしましょう(その7)

両足に加え、両手と座面をリソース(資源)として利用すれば立ち上がれそうですが、立ち上がった後の立位保持に不安があるのかもしれません。人によってはこれらの試行錯誤は10秒位の間にすべて終わってしまいます。始まりから諦めまで割と短時間で、人によっては見逃してしまいそうなくらい短い試行錯誤です。

ここからは余談です。

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

システム論の話をしましょう(その6)

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!