「運動学習が運動の形ややり方をプログラムとして憶えて再現する」と考えるとします。でも人の体が正確に同じ運動を繰り返せないということは、「頭の中にプログラムがあってそれが発動するとプログラム通りの運動を再現する」という理屈は成り立たなくなります。(注1)

たとえば温かいと筋は柔らかくなり、運動は大きくブレることになり、寒いと硬くなって運動範囲が狭くなります。気温変化のような環境内や身体の様々な影響で運動結果は異なるわけです。つまり「同じ運動を繰り返して頭の中にそのプログラムを作る」という伝統的な運動学習の考え方にダメ出しをしたのです。

ベルンシュタインは「運動学習は運動の形を憶えて再現することではない」としました。その時その場の状況に応じて異なる運動でも同じ運動結果になるように予期的に運動結果を知覚調整するやり方を身につけることが運動学習であるとしたのです。やり方の記憶ではなく、やり方(運動スキル)を修正・創造して課題達成を導く能力を伸ばすことだとしたわけです。

CAMRでは、リハビリの目的は「人の運動システムが持つ生活課題達成力の改善」であるとしています。必要な生活課題を達成するのは、筋力や体力などの運動リソースではありません。筋力はあくまでも単に力に過ぎないからです。

課題達成するのは、それら運動リソース(筋力、柔軟性、持久力、身体や環境の情報、環境内のリソースなど)を基にそれらをどのように利用して課題達成を行うかという「運動スキル」を創造・修正する能力の改善こそがリハビリで行うべき大切なことと考えています。

この能力を改善するためには二方向からのアプローチが必要になります。「運動リソースの豊富化」と「運動スキル学習(運動リソースの探索・試行錯誤と運動認知の創造性の改善)」です。これについては説明が長くなるので、またいつか(^^)

これがベルンシュタインから学んだことの一つです。

もちろん他にもたくさんのことを学びました。「人と機械は全くことなった作動をする」とかね。以下の書籍です。面白いですよ。

ニコライA.ベルンシュタイン「デクステリティ 巧みさとその発達」工藤和俊訳 佐々木正人監訳 金子書房,2003年発行の日本語版です。原著は1967年にロシア語で書かれています。英語版は1996年です。運動学習以外にも面白いアイデアが一杯です。(続く)

(注1)シュミットのように「スキーマ説」で運動結果の修正の説明はできるのかもしれませんが・・・それでも新奇な課題で見られる創造的な課題達成のやり方の説明には無理があります。メインのプログラムを修正・制御する補足のブログラムという窮屈な理屈なのです。これをするためには下位にもっと多様でたくさんのプログラムが必要になるはずです。

CAMRはContextual Approach for Medical Rehabilitationの短縮形です。「カムル」と呼びます。和名は「医療的リハビリテーションのための状況的アプローチ」と言います。システム論を基にした日本生まれのリハビリテーション・アプローチです。

今回はCAMRがどのような土台から生まれたかを説明したいと思います。

最初はベルンシュタインです。

ニコライA.ベルンシュタイン「デクステリティ 巧みさとその発達」工藤和俊訳 佐々木正人監訳 金子書房, 2003年. から

システム論はロシアの運動生理学者、ベルンシュタインの本が英訳されたのが西側世界でブレイクしたきっかけの1つらしいです。彼は実にたくさんの魅力的なアイデアを提案しています。そのうちの一つが、「人は機械とは根本的に違う」というものです。

西欧文明には「人は神が創った機械である」という「人間機械論」という思想が根底にあるようです。それでなくても機械は身の回りにある動くものとして馴染みがあり、自分たちの体の運動を理解するときの喩えとして分かりやすいこともあります。

解剖学や運動学では、人の体を構造と各組織の働きで理解しますので、運動が生まれる仕組みを機械と同じように学んだりします。あるいは脳をコンピュータに喩えたりはよく行われますよね

でもベルンシュタインは、人のからだは機械とは違う」ことを明白に説明しました。以下で紹介するのはその1つの例です。

職人が金槌を振る動作を観察したところ、一回毎に運動の軌跡が違うのに、毎回釘の頭を打つという同じ結果を生み出すことに驚きました。

機械は正確に同じ運動をして同じ結果を生み出す訳です。しかしベルンシュタインは人が毎回違う運動で同じ結果を生み出すことを発見したわけです。

なんとも不思議ですね。(その2に続く)

「治す」か「良くする」か?

ある日、初めての片麻痺患者さんが病院に来られて、挨拶も早々に立ったまま質問された。 「わしの病気を治せるか?」 僕は全身を見た。麻痺側の体が硬くなっていることがよく分かる。麻痺は治せないので、「治すことはできませんが、今より良い状態にすることはできると思います」と答えた。

すると「じゃあ、見てくれんでええわ!」と激しく言ってリハビリも受けずに杖をついて出口に向かってしまった。僕は唖然とした。

硬くなった体で一生懸命に歩かれている。重心移動や患側下肢の振り出しに時間がかかって、頑張っている割に速度が遅い。どうするか迷った。もう一声かけるべきか・・・ あの硬さを改善すれば、もっと楽に歩けるし、歩行速度も上がるだろうと思った。後を追おうとしたら、一緒に来ていた妻が申し訳なさそうに頭を下げた。 「いつもあの調子なんです。諦めがつかないらしくて・・・もういいんですよ、ごめんなさいね」と小声で言いながらあとを追われる。なんだか声をかけそびれてしまった。

カルテを見ると発症から4年。県内の有名なリハビリテーション病院などにも入院されていたようだ。いろいろな病院やクリニックを渡り歩いておられるらしい。

最初は「仕方ない。あの方の判断だ」などと思ったが、何度も気になって仕方ない。なんと言えば良かったのか?嘘はつけないが、もう少し丁寧に説明すれば良かったのでは?

たとえばすぐに返事せずに、「見たところお体がかなり硬くなっておられるようですね。その硬さを改善すると動きやすくなりますし、歩くのも速くなると思います。ただ麻痺自体を治すのはリハビリではできないのです。でも今より動きやすくなりますよ」などといった言葉が後からいろいろ浮かんで来た。

もちろんそれでも断られたかもしれないが、なんだかいつまでも後悔が残るもので、30年近く経った今でも思い出すことがある。(終わり)

「運動学習」は「運動の形ややり方を憶えて再現すること」?(その3)

さて、前回は人の運動システムには「状況性」という作動の特徴があることを述べました。状況性とは「人の運動システムは無限の状況変化に応じて運動を無限に変化させて、できるだけ適応的に課題達成しようとする」という作動でした。

つまり人の運動システムは元々無限に運動変化を起こす能力があるということです。 では患者さんをこの状況性の視点で見るとどうでしょう?片麻痺患者さんは室内を安定して歩けても、アスファルト道路や草地、砂利道では不安定になられる方も多いです。食堂の椅子からは独りで安全に立ち上がれるけれど、ソファからは独りで立てないこともあります。

つまり状況変化に上手く対応できないのです。「状況性の作動が低下している、あるいは貧弱になっている」と言えます。運動システムが無限の運動変化を起こせなくなっているのです。「状況性の低下」が運動障害の一つの特徴なのです。 そこで「どうして健常者は無限の運動変化を起こすことができるのか?」と考えてみましょう。

この「無限に運動変化を起こす能力」はCAMRでは3つのことから成り立っていると考えています。

一つは「運動リソース(運動の資源)が豊富である」ということです。運動リソースには、「身体リソース」と「環境リソース」の二種類があります。 身体リソースは身体の備えている運動のための資源で、身体そのものや身体に備わる能力や性質である筋力、柔軟性、持久力、感覚などがあります。環境リソースは、環境を構成する大地や構築物、水塊(池や川、海など)、道具、他人、動物などです。また環境の備える性質である重力や明るさ、温度、風なども含みます。身体リソースが豊富だとこれらの環境リソースを上手く利用できるのです。

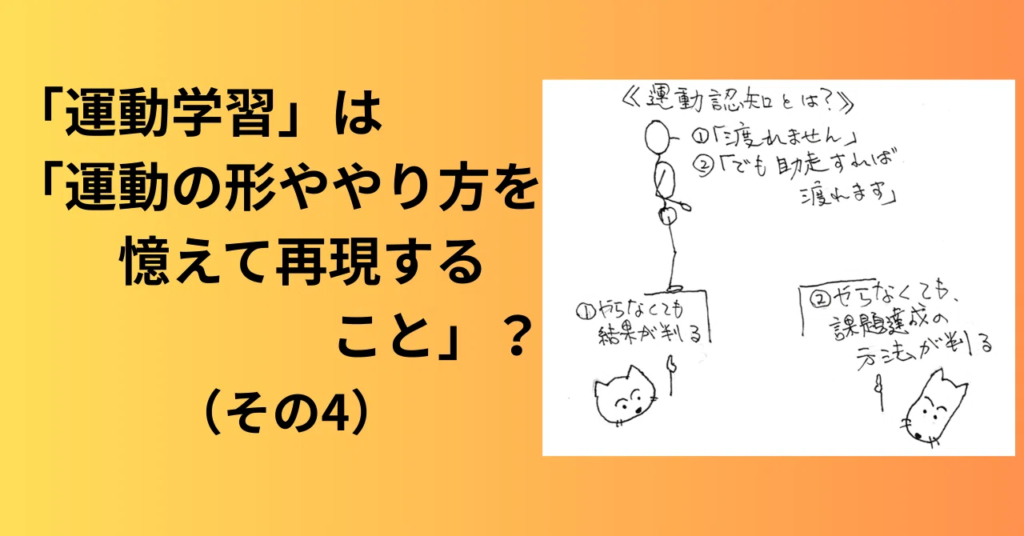

2つ目は「運動認知が適切である」ということです。運動認知は、運動リソースの意味や価値を知り、その利用方法についての創造の能力です。言い換えると「必要な運動課題達成のための運動リソースの利用方法」である「運動スキル」を創造する能力です。

よく暢気に「筋力をつければできるようになる」と言うセラピストがいますが、とんでもない誤解です。力は単に力に過ぎません。その力や柔軟性、持久力などをどう使うかという運動スキルがなければ、力だけでは何もなしえないのです。

そして3つ目がその運動スキルです。人の運動システムが無限の運動変化を生み出して、適切な課題達成方法を創造できるのは、「豊富な運動リソース」と「適切な運動認知」によって「適切で柔軟な運動スキルが多彩に生み出される」ことによって可能になるのです。

この視点から「障害がある」とということを考えてみましょう。「まずは身体リソースが貧弱になり、利用可能な環境リソースも貧弱になります。また活動量の低下や多彩さの低下で運動認知も貧弱になり、適切で多様な運動スキルが生み出せなくなります。その結果、必要とする生活課題が達成できなくなることが障害があるということ」です。

そのように考えるとリハビリの目標は明確になりますね。まず第一に改善可能な身体リソースはできるだけ改善すること。次に利用可能な環境リソースをできるだけ工夫して増やすこと。たとえば「足が弱ったら車椅子を使う。両腕も弱ったら電動車椅子を使う」のようなことです。そのように環境リソースを工夫して行くと、移動という課題を達成できるわけです。

運動リソースは「運動の資源」ですから、資源はできるだけ豊富な方が、より実用的な運動スキルをできるだけ多彩に生み出すことができます。そして状況性の作動をより強める基礎になるのです。

さて、この続きは次回に。(その4に続く)

-1024x536.png)

-1024x536.png)