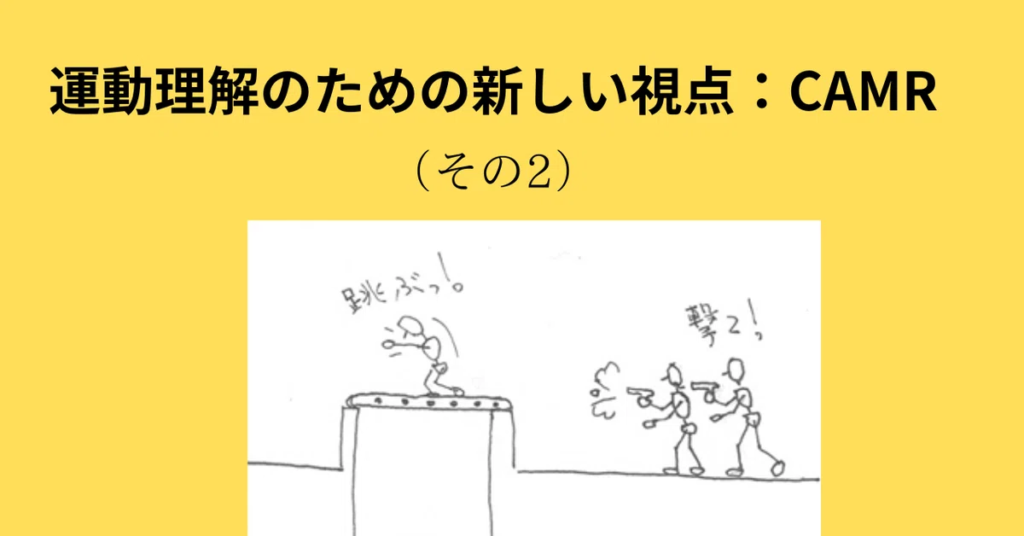

人が必要な課題を達成する場面を具体的に考えてみよう。たとえば以下はスパイの逃走場面のストーリーである。

武器を持った敵に追われて、俺は8階建てのビルの屋上に追い詰められる。今、敵は1階辺りで俺を探しているはずだ。後戻りはできない。問答無用で銃で撃たれてしまう。グズグズもできない・・・

隣のビルの屋上までは約3メートルか。ここは下の道路から20メートル以上の高さがある。落ちたらイチコロだ。なんとか飛び移るしかない。もし平地であれば、3メートルの間隔なら軽く助走すれば俺は十分に跳び渡ることが可能である。

しかし飛び移るためには、高さ1.5メートル、幅20センチの塀の上に立たなければならない。「やややっ、助走ができないではないか!」

しかも俺は高所恐怖症である。全身がすくんで、実力を発揮できないに違いない。「いつもそうだ!俺は緊張すると、できてることができなくなってしまう。やれやれ・・・」

俺は辺りを見回す。「何とかしなくては・・・」

物干し台があり、長さ3メートル以上はある物干し竿が5本かかかっている・・・

急に閃いた!

一本の物干しは俺の体重を支えることはできないが、五本まとめると支えることができるのではないか?毛利元就の言うとおりではないか!一本の物干しは折れても、五本が束になると折れないに違いない!

俺は五本の物干し竿をかき集めた。そしてそれをあちらのビルの屋上の塀にかけようと急いだが、ここで躓いてしまった。俺は前方の床に倒れ込み、はずみで持っていた物干し竿が前方に飛び出し、壁を飛び越えて下に落ちてしまった。

「ぎゃっー!」と叫ぶ声がはるか下から聞こえる。通行人の誰かに当たったのかもしれないが、今はそれどころではない。俺の命が危ういのである。「知ったこっちゃない!」と思わず声に出る。

再び辺りを見回すと、ビルの反対側の壁に、さびた鉄ばしごと思われる物体が立てかけてあった。近づくと長さが3メートル以上はありそうだ。「やったー!」俺は小躍りしながら鉄ばしごに駆け寄る。「渡りに舟ではないか!なんという幸運だ!いや、もっと早く気づくべきだった。俺のばかばか!おまぬけちゃん!」意味の分からない言葉が自然に口をついて出てくる。

俺は鉄ばしごをむんずとつかむと、両手で持ち上げて反対の壁に走る。重くてよろめくが必死で走る。壁につくと鉄ばしごを立てて持ち上げ、あちらのビルのコンクリートの塀に渡すと大きな音をたてて震えながら乗っかった。こちらもしっかり壁に乗っかっている。俺は壁によじ登り、四つ這いになって鉄ばしごの橋の上をおっかなびっくり渡り始める。

しかし半分来たところで後から複数の駆ける足音が聞こえてきた・・・・・「あそこだっ!撃てっ!」と叫ぶ声が聞こえる。俺の体が不意に思いもかけず鉄ばしごの細い鉄の棒の上に立ち上がり、ビルの壁の向こうにダイブした!銃弾が耳元をかすめる・・・・後から思うと命の危機に、高所の恐怖が吹き飛んでしまったようだ。

長い例になってしまった(^^;)この課題達成のポイントをまとめると以下のようになる。

「人の運動システムは必要な課題を自律的に達成しようとする。もし課題達成に問題が生じると、自律的に問題を解決しようとする。そのために身体の内外に利用可能な運動リソースを探索する。そして課題達成や問題解決のための実現可能な運動スキルを生み出して実行する。失敗すれば、さらに別の運動リソースや運動スキルを探して、課題達成・問題解決しようとする」のである。

そしてこのことは、お腹が空いていても、背中が痒くて手が届かないときも、カップ麺の箸がないときも、おしっこが漏れそうなときも同じである。

人の運動システムには、その時その場でなんとか問題を解決して課題を達成するために、自律的に身体の内外に利用可能な運動リソースを探し、課題達成のための運動スキルを生み出して実施するのである。(その3に続く)

この記事はNo+eに掲載されたものです。以下のURLから。

https://note.com/camr_reha/n/n5305e6ff98c8

前回のおしらせで、メールアドレスが間違っておりました。ご迷惑をおかけしました(^^;)

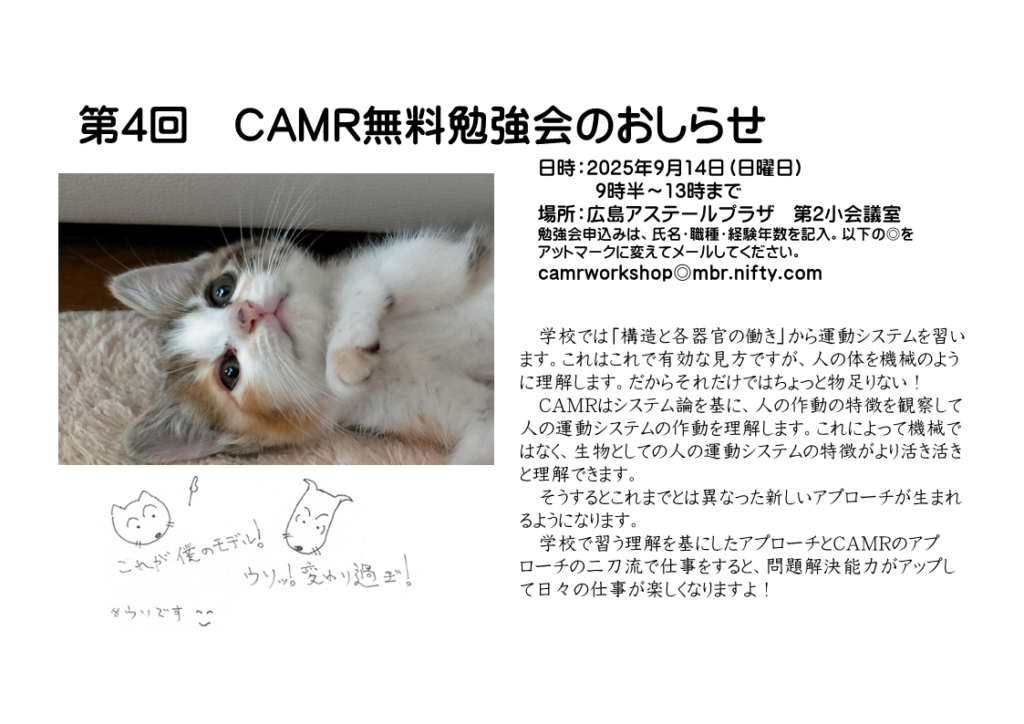

第4回 CAMR無料勉強会のおしらせ

学校では「構造と各器官の働き」から運動システムを習います。これはこれで有効な見方ですが、人の体を機械のように理解します。だからそれだけではちょっと物足りない!

CAMRはシステム論を基に、人の振る舞いを観察して人の運動システムの作動の特徴を理解します。これによって機械ではなく、生物としての人の運動システムの特徴がより活き活きと理解できます。

そうするとこれまでとは異なった新しいアプローチが生まれるようになります。

学校で習う理解を基にしたアプローチとCAMRのアプローチの二刀流で仕事をすると、問題解決能力がアップして日々の仕事が楽しくなりますよ!

日時:2025年9月14日(日曜日)

9時半~13時まで

場所:広島アステールプラザ 第2小会議室

勉強会申込みは、氏名・職種・経験年数を記入。以下の◎をアットマークに変えてメールしてください。

camrworkshop◎mbr.nifty.com

CAMRは状況変化の技法?(その2)

前回の最後は少し話が逸れてしまいました(^^;)まあ、手短に言うと地域のケアマネさんが抱えている「難しい利用者さん」の問題解決をリハビリ・ドックで引き受けようという話です。

具体的に最初の頃に関わった状況変化が上手くいった例を挙げます。 Aさんは、退職後しばらくは色々な活動をしていましたが、何年か経つうちに徐々に家でテレビや本を見て過ごす時間が増え、足腰が弱って一人で歩くのが難しくなっています。膝や腰は時々軽く痛みます。家では伝い歩きか介助歩き。それでトイレが間に合わずに失禁も多いです。でも、尿パッドや失禁用紙パンツを嫌がるので困っているそうです。

担当のケアマネさんが、あるデイサービスにAさんを紹介しましたが、「本人の意欲が低くて動こうとされなかった。最後はデイサービスを嫌がられた」と通所を拒否し、利用終了となりました。しかし家族とケアマネさんは、「今のままでは困る、最後のお試しで良いから。これでダメならもう無理はいわない」となんとか説得して当施設のリハビリ・ドックに渋々入所されたそうです。

私達セラピストは、「原因を探して、その原因を解決する」というやり方を学校で教わっています。

前の施設の報告書を見ると、セラピストは歩行不安定でこけやすい原因は「足腰・全身の筋力低下」であると考えて、最初は筋トレをあの手この手で勧めましたが、本人がなかなか動かなかったとのこと。

それで「足腰が弱ったのはもともと動く意欲が低いのが原因」と考えなおして、まずは「意欲を促して動くこと」を目標に変えました。たとえば元気な頃は家庭農園をやっていたので畑の作業やマシントレーニングなどの具体的課題を提案したりしますが、どれにも意欲を示されませんでした。思いつく限りのことはやってみたが、この利用者さんは「根本的に動く意欲を無くしている」と諦めの結論で結論づけています。

失禁については、介護の方で紙パンツを勧めましたが家庭と同様に拒否されます。理由は分からないので対処のしようがないとのことでした。

前の施設の訓練の様子などもケアマネさんから聞いています。前の施設では元気なセラピストが何度も繰り返し力強く筋トレや運動に誘っては断られています。ケアマネさんが見たところ、そのうちセラピストも次第に不機嫌になり、お互いに不機嫌さがエスカレートしたのではないか、と言われます。なるほど・・・なんとなくイメージは湧きます。

それで「前の施設とは異なったアプローチをとる」ことにしました。 次回はいよいよAさんと対面です。(その3に続く)

CAMRのYouTubeチャンネル、Camrers' Roomで動画を3本公開しています。

https://www.youtube.com/channel/UCgQlHPzOdu2SXLPTnZ2tLOQ

リハビリは1世紀前の理論?CAMR無料勉強会のお知らせ

学校で習う脳性運動障害の理解は、約1世紀前のジャクソンの階層型理論です。

これは様々な研究や実験を通して矛盾や間違いが指摘されています!

それでも未だにリハビリや医療の分野では、この理論の周りを回っています。 新しい理論が必要では?

その新しい理論の一つがCAMR(カムル)です!

CAMRは、システム論に臨床経験を加えて生まれた日本生まれのリハビリテーションの理論とアプローチです。

・脳性運動障害後に現れる筋の硬さは、陽性徴候?

→いいえ、弛緩状態から動き出すための運動システムの問題解決です!

・片麻痺者の歩行練習では、立ち直り反応の促通が必要?

→いいえ、立ち直り反応はある条件下での一指標に過ぎません!

・分回し歩行は異常歩行だから、修正しないといけない?

→いいえ、分回し歩行は麻痺のある体で患者さんが苦労して生み出され た立派な歩行スキルです!もちろんセラピストと協力してパフォーマンスを改善する余地は沢山あります!

・運動学習は「運動の形ややり方を憶えて,再現すること?」

→いいえ、「状況変化に応じて最適な運動を創造する」練習です!

・セラピストは正しい運動を教えなくてはならない?

→いいえ、「誰にも当てはまる正しい運動がある」は幻想です!

エトセトラ、エトセトラ・・・・

脳性運動障害の新しい理論と理解を学んでみませんか?新しい発見があり、日々のリハビリの仕事が楽しくなりますよ!

《CAMR勉強会詳細》

テーマ:「脳卒中後遺症のリハビリ-もう一つの選択肢を!」

日 時: 2025年2月16日(日曜日) 9時30分~13時30分(休憩は1時間に10分程度)

場 所: アステールプラザ 小会議室2(受付近くのエレペーターに乗って4階へ。出てすぐ右手のドアです)アステールプラザ(広島市コミュニティセンター)〒730-0812 広島県広島市中区加古町4−17受講料: 無料参加資格:PT、OT、ST、医師その他医療・介護職募集人員:8名申込み

・問い合わせ: camrworkshop◎mbr.nifty.com(面倒ですが上の◎を@の半角に置き換えてお申し込みください。氏名、職種、経験年数をお書きください。お申し込み後には、資料や講習会の詳細をメールで送付します)

《CAMR無料勉強会のお知らせ》

私たちが学校で習う脳性運動障害の見方は、1932年、今から90数年前の英国の神経生理学者、ジャクソンが提案した「階層型理論」を基にしています。

しかし階層型理論の矛盾や間違いが、新しい発見や実験を通して指摘されています。当然ですよね。約1世紀前に作られた理論なので、そんなことは当たり前、普通のことです。

しかしながら、日本のリハビリは未だにこの階層型理論を中心に回っています。

この現状をどう思いますか?私たちには「新しい理論」が必要です。

CAMR(カムルと言います)はその新しい理論のひとつです。

CAMR(カムル)はシステム論を基にした日本生まれのリハビリテーションの理論とアプローチです。

《CAMR勉強会詳細》

テーマ:「脳卒中後遺症のリハビリ-もう一つの選択肢を!」

日 時: 2025年2月16日(日曜日) 9時30分~13時30分(休憩は1時間に10分程度)

場 所: アステールプラザ 小会議室2(受付近くのエレペーターに乗って4階へ。出てすぐ右手のドアです)

アステールプラザ(広島市コミュニティセンター)

〒730-0812 広島県広島市中区加古町4−17

受講料: 無料

参加資格: PT・OT募集人員:8名

申込み・問い合わせ:

camrworkshop◎mbr.nifty.com(面倒ですが上の◎を@の半角に置き換えてお申し込みください。氏名、職種、経験年数をお書きください。お申し込み後には、資料や講習会の詳細をメールで送付します)

脳性運動障害の理解を見直す(その1)

神経生理学者のジャクソンは、1932年に「階層型理論」を発表しました。脳性運動障害では、下位レベルの反射に対する高位レベルのコントロールが失われ、そのために下位レベルの反射が過活動になり運動を支配するようになると説明されます。

そして陽性徴候と陰性徴候の二つが出現するとしています。陰性徴候とは正常で見られるはずの姿勢反応や随意運動、筋力などが低下や消失する現象です。陽性徴候は正常では見られない原始反射の優位な出現や痙性,筋の硬さの出現を言います。陰性徴候は障害によって正常な機能が喪失した状態ですが、陽性徴候は障害によって破壊をまぬがれた下位中枢の解放症状であるとしています。

ややこしいですよね。僕も学生時代からずっと悩まされてきました(^^;)「じゃあ、どうするんだ?」って感じになります。

30年前くらいまでは下位レベルの原始反射や伸張反射の亢進、過緊張によって正常運動の出現が邪魔されるので、陽性徴候を抑えながら,陰性徴候の姿勢反射などを促通しましょう、なんて言っていました。

今は壊れた脳細胞が持っていた機能が失われているので,壊れていない他の脳細胞に失われた機能を学習してもらいましょう、正しい運動のやり方を憶えてもらいましょう、なんてことになってるらしいです。

どうも人の脳をコンピュータのように考えて、運動感覚を脳に学習してもらい、脳の中に運動プログラムを入力しようとしているわけです。脳をまさしくコンピュータと見做しているわけです。

これまた変な話です。人が作った機械に過ぎないものをモデルに人の脳を理解してると言うことですよね。コンピュータは今のところプログラムを入力しないとなんの役にも立ちませんが、人の脳も誰かが運動感覚という入力をして脳内に運動プログラムを作らないと役に立たないのでしょうか?どうにも納得のいかない話です。

実際、どうやってそれをするの?と思います。実際に見ていると健常者に近い姿勢をセラピストの手の介助で保持して荷重経験などをします。他人が動かすことで何か1人でできるようになるのでしょうか?これまた疑問だらけですよね。

ともかく不思議なのは90年以上前に提案されたこのアイデアを中心に未だにリハビリが回っているということです。90年前,約1世紀前ですよ!

脳性運動障害を説明するためのもっと新しい理論がないものでしょうか?で、実はそれがあるんですよ、お客さん!・・・・ごめんなさい、安っぽいですね(^^;)

それの一つがCAMRです。CAMRはシステム論を基にした日本生まれの医療的リハビリテーションの知識・治療体系です。

学校では人体の構造や各器官・組織などの働きから人の運動システムを理解しますよね。脳が命令して、神経が伝えて、筋肉が収縮し、関節が動く,といった具合です。もし関節が動かなければ、関節か筋肉か,神経か脳かと悪いところを探して治します。まあ、機械の修理と同じやり方です。

一方でCAMRでは運動システムの作動の特徴から運動システムを理解します。その運動の作動の特徴とは以下のようなものです。

①人の運動システムは,常にその人にとって必要な運動課題を達成しようとする→人の運動システムは生まれながらに自律的な課題達成者である

②必要な課題の達成に問題が発生すると、なんとか問題を解決して課題を達成しようとする→人の運動システムは生まれながらに自律的な問題解決者である

③人の運動システムは達成するべき課題や解決するべき問題があると、身体の内外に利用可能な運動リソース(運動の資源。筋力・柔軟性や大地・道具など)を探し、適切な運動認知によってその課題達成や問題解決を行うための運動スキルを生み出す

④健常な人の運動システムは身体リソースである筋力や柔軟性、持久力、感覚・知覚が豊富で、適切な運動認知によって無限に運動を生み出し、変化させることができる

⑤健常者の運動システムは課題や問題などの状況変化に応じて多様な課題達成や問題解決のための運動スキルを生み出し、修正することができる⑥障がい者では傷病によって,筋力・柔軟性・持久力・感覚などの身体リソースが貧弱になる。そうなると運動認知も不適切になり、柔軟で適応的な運動スキルを生み出すことができない,あるいは難しくなって生活課題達成力が低下する

これだけでは分かりにくいですが、以上のような①~⑥の作動の特徴を基にリハビリのアプローチを組み立てるのがCAMRのアプローチとなるのです。

このシリーズでは、システム論を基にしたCAMRを基にすると、脳性運動障害の理解がどうなるか、そしてアプローチがどうなるかを見ていきます。(その2に続く)

CAMRが他のアプローチともっとも違うところは?

今回もCAMRの勉強会から、あるベテラン作業療法士からの質問を取り上げてみます。「→」で始まるのが受講生さんの言葉です。

→課題達成力を改善するためにまずやるべきことは、身体リソースや環境リソースをできるだけ豊富化すること。それと同時に増えたそれらの運動リソースの利用の仕方である多彩な運動スキル学習を進めていくのですよね。

ふと、気がついたんですけど、それって冷静に見ると運動リソースとかいう言葉は使わないけれど、これまで臨床でみんながやってきた「筋力、柔軟性、補装具などを改善して目的の動作・行為の練習をする」という伝統的なアプローチと本質的に変わらないように思います。

だけど同じようなことをしているはずなのに何か印象が違うというか、違和感があるというのがとても気になっています。どういうことかわかりますか?

「鋭い意見ですね・・・・まだよく分かりませんが、これを理解するには伝統的アプローチとCAMRの人間観というか運動システム観が違うのだということをまず理解する必要があるのかもしれません。

学校で習うような伝統的なアプローチでは、人の運動システムは構造とその各部位の機能で理解しますよね。たとえば「脳が命令すると神経が興奮を伝えて筋肉が収縮して、関節を曲げたり伸ばしたりする」と理解します。そうすると関節が動かなくなると、筋肉か神経か脳のどこかが悪いということになります。そしてその「悪いところを見つけて治す」というのが基本的なアプローチになります。

この理解の仕方は基本的には機械と同じです。機械は構造と各部品の機能で理解されます。もし問題があれば「悪い部品を探して、治す・交換する」ということになります。

一方でCAMRでは運動システムは構造ではなく、作動の特徴から理解します。人の運動システムの作動の特徴は沢山あるのですが、講義でも言ったように、課題達成に問題が起きると、なんとか自律的に問題解決を図って課題を達成しようという『自律的問題解決』という作動上の特徴を持っています。

たとえば脳性運動障害後は弛緩麻痺が出て動けなくなります。だから人は動くために問題解決を図ります。弛緩状態の部分を硬くして動こうとするわけです。 これが機械と一番違うところです。機械は壊れたらそれっきりですが、人はなんとかできる範囲で問題解決を図ります。その作動の現象が障害像に加わります。このことを理解していないと、「傷害後に現れる全ての現象は症状として理解して」しまい、因果関係を間違ったりするのです。

また機械はこのように必要な課題を達成するためには外部からプログラムを入力してやり方を教えてあげる必要があります。それで人を機械として理解していると「私が正しい運動を教えてあげないといけない」とセラピストが考えたりします。他にも機械には「正しい運動」あります。設計者の意図通りの運動が正しいわけです。だから人の運動にも正しい運動があると思い込みます。だからセラピストは正しい運動を出すために「治す」という方針を持ちがちです。

実際には人の運動システムは必要な生活課題を自律的に達成しようとしますし、その課題達成に問題が起きれば自律的に問題解決を図ります。そのための運動スキルは運動システム自ら生み出してきます。

人を作動上の特徴から理解していると、課題達成や問題解決の運動スキルを人自ら生み出すことが分かっているのでセラピストの仕事は「やり方を教えることではなく、患者さんがやり方を自ら経験して発見する手伝いをすること」と理解できます。

そしてそのために有利な条件を設定するお手伝いもできるようになります。たとえば運動リソースは豊富であればあるほど運動スキルが多彩に生まれ柔軟に発達しやすいのです。しかもどの運動リソースをどう使ってどのように運動スキルを生み出すかはその人の運動システムしか理解できません。

それでセラピストは改善可能な運動リソースはできるだけ改善して、適切な課題を設定して後は患者さん自身がその課題を実施・経験する過程の中で自ら課題達成し、問題解決する方法を見つけだすというやり方でお手伝いするのです。

もし人の運動システムを機械として理解すると、「悪いところを見つけて治さないといけない、そして正しいやり方を教えないといけない」とセラピストは思うはずです。基本的に解決の方向は「治す」ことだけになりがちです。

でも人の自律的な問題解決や課題達成のやり方を理解しておけば、「予め改善可能な運動リソースはできるだけ豊富にしておき、適切な課題設定と環境を整えて生まれてきた課題達成の新たな運動が生まれれば良いと考えます。

たとえば分回し歩行は、「麻痺のある体で歩く課題を達成する方法」なので、課題達成の方法として受け入れれば良いのです。わざわざ「健常者と比べて正しくない」とか特定の価値観で判断する必要もないのです」

→うーんよく分からないけど、これまでの理学療法とは違うなという印象はありました。根源に人を機械として見ていないところにあるのかも知れませんね。人は人であって、元々正しい運動というものはなくて、現れる運動は麻痺などの状況次第が当たり前で、何も健常者と比べて違うから健常者の運動に近づけようと考えてもいないというところがあるのかも知れませんね。実際にやってみながらもう少し考えを整理してみます。(終わり)