CAMRは状況変化の技法?(その4)

2日目、3日目も、話しかけを無視されたり、時々返事だけを繰り返します。どうもなかなか会話が成り立ちません。また評価や運動、マッサージ、ストレッチ、散歩などに誘いますが全て穏やかに拒否されます。

「僕の時間は休んだら良いよ」とAさんは言われますが,「そういう訳には・・・仕事なんで」と答えます。何もできないまま訓練時間を過ごすのはとても苦痛です。

4日目には話がポツポツと続くようになります。救いだったのは、全て無視し続けるのはAさんにとってもしんどそうに見えたことです。話の内容、たとえば機械関係の質問などには応えていただきます。時には興味ある内容を付け加えてもらいますので、少しだけ話が膨らみます。リハビリに対して敵意というか拒否の感情を持たれているようですが、どうも「僕自身に対してではない」と思えました(^^;)そう思えたのが心強い。

4日目の夕方、介護、看護、相談員、リハビリなどのリハビリドック・チームが集まって最初のカンファレンスを開きます。

リハビリドック・サービスが運用される前に、チームの全員にCAMRの基本的な考え方は伝えてあります。元々リハビリ・ドックは僕の企画で始まったので、ここはやりたいようにできます(^^;)

原因を探してそれにアプローチするよりは、まずは「どんな問題が繰り返し起きているか?どう繰り返されているか?」を観察します。「その過程の中で、変化が起こせそうなものをとりあえず変化させましょう。まずはやってみましょう」と伝えて、簡単な実習なども行っています。

「問題の原因を探して」とすると意外に、手も足も出なくなるものです。原因はたくさんでるときは出て迷うし、出ない時は全く出ません。出ても解決できないこともあります。問題の観察内容を話すだけなら、意外に簡単にみんなが話し合いに参加できることは、リハビリ・ドックの経験で少しずつみんなも実感しているようです。そして状況変化はいつでもどこででもアプローチできるものです。

会議ではまずリハビリの様子を報告します。最後に「人に指示されたり、世話をされたりすることが嫌なご様子です」と感想を述べます。みんな「あー」と同意します。

老健のユニットの方では、「トイレの時はスタッフに伝えてください」と伝えているものの、初日から黙って室内のトイレを使っているとのことです。洋式トイレで、おしっこは座ったままされているそうですが、「服を脱ぐのが間に合わない」と報告されます。しかし皆で観察した内容を話し合うと、「服を脱ぐのが間に合わないのではなく、服を脱ぎ始めるとおしっこの我慢ができなくなる」のような失敗です。そんな時ズボンやパンツを少なからず濡らしていても平気で車椅子にもどります。ただご家族が言われるほど、びしょびしょになるわけでもないようです。施設で過ごす分、家よりは緊張して過ごしておられるのかもしれません。

本人は更衣を嫌がって「すぐ乾く」などと頑固に構えているとのこと。やはり 「人に世話を焼かれたくないのだろう」と印象が話されます。

介護の1人が「早めにトイレに行って」などとアドバイスすると「急に行きたくなるから難しいのでできない」などと不機嫌に反発されたそうです。

一人の介護士が言います。「言うこと聞かないんだから!問題にしているのか、いないのか、何がやりたいのか、わかんないわよ」なるほど、そんな風にも見られますね。

介護主任が言います。「多分あの方は、みんながアドバイスするような解決策は一人でやっておられるような気がします。だからアドバイスに対して『そんなことはもう試しているが、できないんだよ』と反発しているのかもしれません」

「なるほど!」と思います。「じゃあ、どうしたら良いの?」と誰かが聞きます。しばらくしんとします。こんな時いつも明るく発言してくれる介護士さんがいるので助かります。場違いな甲高(かんだか)い声で、「本人が納得する方法が良いんじゃないの?」と言います。何人かが「あー、そうなんだけど・・・」と言います。

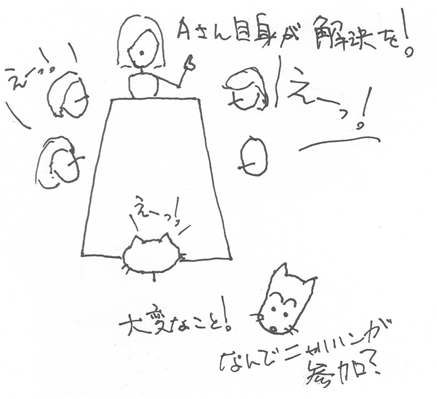

急に介護主任がピンと背を伸ばします。皆が気づいて介護主任を見つめます。「では、状況変化の一案として、Aさんに問題解決の方法を考えて、こちらに指導してもらったらどうかしら?つまり、問題解決策を考えてもらい、その指揮をご本人さんにとってもらって、私達がそれに協力するってのはどう?」

みんな唖然としたようです。でもなんとなく魅力的な状況変化の方向が一つ明確になります。

僕も面白い提案だと思いました。「あ、それは試して見る価値があるかも・・・Aさんならできそう。今はリハビリも何も進まない状態なので,やってみましょう!ダメならまた他の方法を考えれば良いから」と賛成します。

一旦やってみようとなるとみんなからいろいろな具体的意見が出ます。ご本人は早く家に帰りたがっておられるので、これを動機付けとして試しましょう、などとなります。(その5に続く)

カテゴリ:CAMRは状況変化の技法 [コメント:0]

コメントフォーム