CAMRは状況変化の技法?(その5)

翌日5日目、介護主任がAさんと話し合います。この問題の解決はご本人さんの努力が必要で、そしてAさんはとても努力していることは分かっているということ。

だからAさんが問題解決の難しさは一番良く分かっている。だから私達もできるだけ解決策を提案しますから皆で協力しましょう。早く解決すればご家族も安心されるし、Aさんの希望通り、1ヶ月で退所できること。最後に「もし何か思いついたり、考えがあれば教えてください。皆で協力して解決しましょう。いつでも話しかけてください」と伝えたとのこと。

それに対してAさんは「特にない」と答えられたそうです。それ以降、介護士全員がAさんには「注意しない」ようにしました。

これまでは皆がAさんを世話する意識だったのですが、逆にその意識や態度を止めたのです。Aさん自身が問題解決者だからです。「我慢強くAさんからの指示を待つ」と話し合いました。

問題解決をAさんにお願いした5日目は、変化はなかったそうです。しかし6日目の土曜日に最初の変化がありました。Aさんをさりげなく観察していると、できるだけ長くトイレにいて色々されているということでした。一人で問題解決に取り組んでおられるようです。

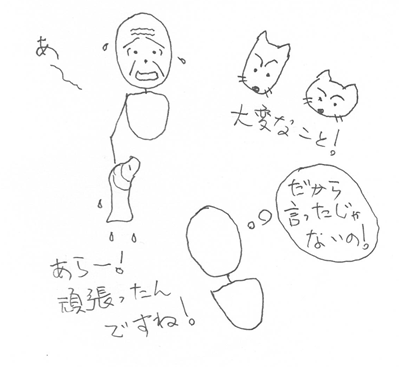

そして介護士がトイレに呼ばれて行くとAさんが困っておられました。Aさんは便器に座ったまま、おしっこがしたたり落ちるタオルを持って固まっておられたそうです。どうも衣服を脱いでいるうちに、我慢できなくなって思わず首にかけていたタオルでおしっこを受けたようです。床を濡らさないように頑張られたのでしょう。

それでも予め打ち合わせた通りに「自分で考えて頑張られてたんですね」とコンプリメントをしました。それに対して「ごめん、他にやりようがなかった」と謝られました。謝られるなんて、とても良い状況変化の徴候です。

担当した介護士さんは,思わず「だから、皆が言ってるように尿パッドを使ったらいいじゃないですか」と言いそうになったけれど、すごく我慢してそれには触れなかったそうです。もちろんこの介護士さんの対応が後の状況変化を大きく決定づけたと思います。

彼女は、この経験を機に話をよく聞くようになったし、話すときに落ち着いて話す癖がついたと後から言っていました(^^)彼女自身の介護の仕事の転機にもなったそうです。

またAさんにとっても一人で問題解決に取り組むことの限界を悟られたのでしょう。

そのすぐ後Aさんは介護主任を探して自分から提案されたそうです。「色々やってみたが、やはり小さなパッドというのか、小さな板のようなおしっこを吸うやつを使った方が良いと思うのだが・・・」とのこと。

介護主任は心の中で小躍りしながら、「ああ、それなら良いものがいくつかあります。すぐに持ってきますね」と冷静に答えて、いくつかパッドを持って行き、選んでもらったそうです。

この日を境に、ユニット内での尿漏れ問題は大きく解決に向かいます。

でもまだリハビリ拒否問題があります。(その6に続く)

カテゴリ:CAMRは状況変化の技法 [コメント:0]

コメントフォーム