脳性運動障害の理解を見直す(その9 最終回)

ここまでのまとめです。

90年以上前に神経生理学者のジャクソンは、階層型理論を提案し、脳性運動障害後の現象を陰性徴候と陽性徴候に分類しました。仮定した神経系の構造と働きを基に仮説としてそれを提案したわけです。

しかし多くの研究でジャクソンの仮説は否定される部分も多いのです。それにも関わらず未だにリハビリはジャクソンの仮説を中心に動いています。大変なことではないでしょうか?

少なくともより納得のいく理論が必要です。それの一つがCAMRです。

CAMRでは人の運動システムの作動の特徴から運動システムを理解します。その作動の特徴をCAMRでは以下の四つが主に重要なものだと考えています。

①自律的課題達成

②自律的問題解決

③状況性

④課題特定性

特に②の自律的問題解決の視点から見ると、脳性運動障害後の主症状はジャクソンのいう陰性徴候です。つまり弛緩性麻痺が主症状です。弛緩状態が広範囲にあるので人は動くことができなくなります。そうすると弛緩状態の部分を硬くして動こうという自律的問題解決の作動が起きます。

陽性徴候に当たる伸張反射の亢進や過緊張、原始反射の出現は弛緩状態の部分を硬くして動き出すための問題解決だろうと考えられます。

しかし問題解決といってもその場しのぎの活動です。やがて繰り返されすぎて様々な偽解決状態を生み出してしまい、障害像をより複雑に見せているわけです。(これについてはこのシリーズのここまでのエッセイで説明しています)

対してCAMRでは、「脳性運動障害後に見られる現象=元々の症状(広範囲の弛緩)+自律的問題解決の作動+偽解決状態」と考えています。こうするとそれまでのジャクソン神経学で見られたいろいろな矛盾が上手く説明できるようになります。

このようにCAMRの仮説を提案すると、「その理論が真実であることを証明してみろ」という人が出てきます。もちろんこれは、と言うよりどんな理論も真実ではありません。

というのも理論とはある現象をある視点から説明しているアイデアに過ぎないものです。ジャクソンの階層型理論も一つの仮説であり、アイデアに過ぎないものです。一つの視点から説明しているだけのアイデアが真実であるなどと言えるものではありません。

だからどんな理論もアイデアに過ぎないし、どんな理論も真実であるはずがありません。

それでCAMRでは理論は問題解決の道具であると考えています。ある問題の現象を理解・説明し、解決法を導くためのアイデア、つまり問題解決の道具です。 道具であれば得意・不得意があります。スプーンはスープを食べるには良いですが、うどんを食べるのには向きません。その時は箸が便利ですよね。それで道具は一つではなく複数持っていて状況によって使い分ける方が便利です。

学校では要素還元論という考え方や因果関係という考え方で問題解決を図ることを学んでいます。こんな言葉は知らなくてもそれらの考えに基づいて問題解決の方法を学んでいるのです。

障害学はその一例です。障害毎に現象を理解し、その問題と原因を挙げて解決法を生み出すわけです。

そして学校で習う問題解決の道具に加えてCAMRの問題解決の道具の二つを持てば、状況に応じて使い分けができて、問題解決の能力が上がる訳です。どちらの道具にも強みと弱味があり、それぞれがお互いの弱点を補い合います。

是非ともCAMRの問題解決の道具も学んで身につけることを勧めます。脳性運動障害像がこれまでとは違って見えます。患者さんは自律的に問題解決を図り、独自の課題達成方法を生み出しておられます。その姿に感動をおぼえたりします。それで、ではセラピストはどうするべきかという新しい発想が生まれるのです。(終わり)

※毎週木曜日にはNo+e仁別のエッセイを投稿しています。最新作は「状況変化の技法ね(前編)」https://note.com/camr_reha/

脳性運動障害の理解を見直す(その8)

今回は「安心確保の問題解決」を紹介します。

「基礎定位」の能力は、人の運動システムのもっとも基本となる能力です。これは重力と大地の間で身体や頭部を常に安定させて、安心して動くための能力です。立ち上がって歩く時に、体が片側に倒れるようにこけてしまうようでは安心できません。ウサギを追いながら丘の斜面を走りおり、倒木を飛び越えて着地し、ウサギを視線で捉えたまま追い続ける」といったことができるのもこの基礎定位の能力が常に重力と大地の間で体を安定させ、ウサギを目で追い続けているからです。

健常者にとっては日常生活を苦もなく送れるための基礎的な能力ですが、失調症のように筋が弛緩し、筋収縮に遅れが出たりするようになると、身体を重力と床の間で安定させることが難しくなります。眼球運動もスムースにコントロールできなくて視覚による姿勢調整も悪くなります。

感覚障害があると深部感覚による姿勢調整が困難になって視覚だけに頼り、やはり安心の状態に姿勢を保つことが難しくなります。前庭神経の障害ではふらつきやめまいが出てやはり姿勢調整が上手く行かなくなります。

私たちはこの大地の上、重力の中で通常二足歩行しますので、以上のような基礎定位の能力が上手く働かない状態になると、不安定で不安や恐怖を感じるようになるわけです。

そうすると運動システムは自律的に問題解決を図ります。それが「安心確保の問題解決」です。不安定な姿勢である立位を避けたり、安心・安全な状態に体を保持したりする問題解決です。

基礎定位障害があっても歩かれる人は一般的に、歩隔を広げる、杖や歩行車を使う、家具や壁に手をつくなど基底面を大きく広げて重心が基底面の外に飛び出さないような問題解決を図ります。非常に軽度の人では、手すりや壁は持たないものの広い通路でも常に壁にすぐにすがれるように壁際を歩くようにします。

立ったり歩いたりするときには歩隔を広げます。T字杖を遠くについて基底面を広くします。2動作歩行より常に2点で支える3動作歩行を好まれます。T字杖よりは4点杖を好まれます。

また体が硬くなって可動域が小さくなるようなパーキンソンなどの人では、基底面が小さく歩幅が小さい中でゆっくり歩くとバランスを崩しやすくなるため、歩行の周波数を上げてできるだけ速く歩いて前方への推進力を上げて直進安定性を高めようとします。ちょうど自転車をゆっくり漕ぐと不安定ですが、速く漕いで速度が上がると安定するような感じです。これはCAMRでは「ジャイロ効果の利用」と言っています。

基礎定位障害が重くなってくると、たとえば起立介助をしようと前方への重心移動をすると立つことに強く抵抗されます。強く介助して立ち上がると急に介助者に抱きついたり、すぐに座ったりされます。立つことは恐ろしくて本能的に避けようとされるのです。そして何度立位練習を繰り返しても、いつまでも慣れなくてずっと嫌がられたり、怖がられたりします。

また特定の環境に固執されたりします。立ち上がるときは横手すりより縦手すりを好まれます。体全体を預けることができて安心できるからでしょう。また慣れた介助者では移乗しても、知らない介助者では抵抗されたりします。

その他にもたくさんの基礎定位障害の兆候が観察されますが、ともかく何度繰り返しても慣れない、いつまでも1人では歩けないなどの訓練効果が見えないときには基礎定位障害を疑う可能性があります。

もし基礎定位があるようなら、環境利用のための運動スキルの熟練が必要になります。壁や家具を上手に使って家庭内移動したりするための運動スキルです。人によって安心確保の問題解決は様々なので、それぞれの人に合わせて運動課題や環境調整を設定していきます。

また介助者にも理解が必要です。「意欲がないから動かない」とか「必要以上に怖がって!」といった感じです。この場合は重力と大地の間で生まれる本能的な怖さ、不安なので本人の意思ではどうにもならないものです。よく説明して納得を得ることが大事です。

中には長い時間をかけて、不安を克服し自立される方もいます。杖や両脚で基底面を広くして歩かれますが、定期的になんでもないときに転倒されたりします。デイケアやデイサービスなどで普段自立されているのに定期的に転倒されますとリスク管理の会議が開かれて様々な改善案が出されます。しかし決め手の解決策はなくて、転倒される度に会議自体が恒例事業になったりします(^^;)効果的な解決策は人ごとに違うので、転倒時の状況を良く調べることが必要です。

CAMRではこれまで述べたように運動システムの作動の特徴から障害を理解します。学校で習う障害論とは違い、障害の原因を探ったりはしません。それで学校で習った障害論とCAMRの作動から見る視点を組み合わせていくと、脳性運動障害に対する理解も深まります。(終わり)

※毎週木曜日にはNo+e仁別のエッセイを投稿しています。最新作は「CAMRの流儀 その8 最終回)」https://note.com/camr_reha/

脳性運動障害の理解を見直す(その7)

今回は「骨靱帯性問題解決」を紹介します。

通常、脳性運動障害では麻痺側下肢は弛緩性麻痺が出現するため、支持性が失われてしまいます。

この場合、以下の3つの問題解決の状態が見られるようになります。

1つは健側中心に立ち上がるようになります。患側下肢を使わない、あるいは最低限しか使わなくなります。つまり前回説明した「不使用の問題解決」ですね。

2つ目は弛緩部分の筋肉を硬くして支持性を生み出します。伸張反射や原始反射と言われる活動を強める、あるいはキャッチ収縮という筋固有の硬さを維持する活動を盛んに行って筋群を硬い状態に保ちます。これで支持性を獲得して歩けるわけです。

つまり以前説明した「外骨格系問題解決」ですね。

「不使用の問題解決」でも患側下肢がいつのまにかこの外骨格系問題解決によって支持性が生まれていることがあるのですが、使われないために運動システムにその存在が気づかれないのです。そのためにずっと使われないままに過ごしてしまうことで不利益が生じるのでした。

この場合、患側下肢を使ってもらい「この脚はかなり使えるよ」と運動認知のアップデートを行うと、この問題は改善するのでした。

3つ目が今回の「骨靱帯性の問題解決」です。これは関節や骨・靱帯の制限を利用して支持性を生み出すもので、代表的なものに「反張膝」があります。その他に「はさみ足歩行」は大腿骨同士をくっつけて一体にして支持性と安定性を生み出します。筋ジストロフィー症の子どもたちの歩行も全身の靱帯・関節の制限を利用して体全体の支持性を生み出します。

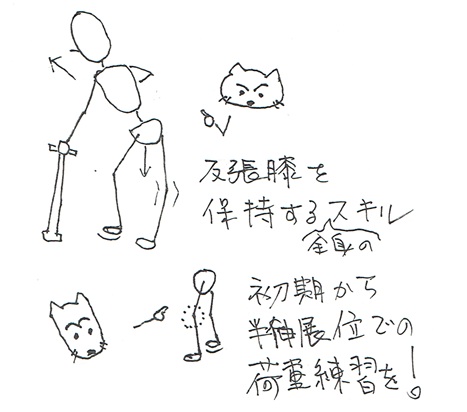

脳卒中片麻痺後には、麻痺側の膝を半伸展位で保持する練習を繰り返すと外骨格系問題解決が発達して支持性が生まれてきます。しかし何も考えずに立っていただいていると、この反張膝で立たれるようになることがあります。反張膝初期には膝折れが起きやすいのです。

しかしこの反張膝を初期に修正しないと、次第に反張膝を保持する全身の運動スキルが発達してきます。よくあるのは反張膝で支える場面で同側の股関節を屈曲し、重心線を膝関節の前方に維持して反張膝を保持するようになります。そうすると、膝折れも見られなくなり一歩一歩腰を後ろに引きながら歩かれるようになります。

いったんこのような運動スキルが発達すると反張膝歩行のスキルを変化させることは非常に困難です。容易に支持性を獲得でき、安定して歩行するためにこれ以上に良い選択肢がなくなってくるのです。

通常下り坂や患側下肢が少し高い段に乗って体重支持すると膝折れが起きやすいものですが、全身の対応で膝折れを維持し続けてしまいます。そうすると外骨格系の支持で体重を支えるより安心感が大きいようで、運動システムはそこから変化しなくなります。

もちろんこれで安全に歩くという課題を達成できるので問題ないと言えばないのですが、歩容が独特になってしまうので患者さん自身が嫌がられて歩容の修正を希望されたりもするのですが、やはりここからの修正は困難です。

意識的には「反張膝歩行を治そう!」と思っていても、運動システムはある程度意識から自立して活動します。無意識に「より安全で楽な運動スキルを選んでしまう」ので、変化しなくなるわけです。

これを防ぐためには初期の立位訓練開始時より、麻痺側の膝関節をやや屈曲した状態で体重支持する練習を繰り返して外骨格系問題解決を促していくことです。方法は患者さん毎に多少違っているのですが、コツをつかめばそれほど難しいことではありません。初期からこの半伸展位での荷重を行っていると、反張膝になることなく体重を支えて実用的な歩行を獲得できます。(その8に続く)

脳性運動障害の理解を見直す(その6)

今回は不使用の問題解決です。

不使用の問題解決は、片麻痺などで「麻痺の上下肢を使おうとするとかえって手間になる、あるいは不利な状況が生まれてしまう場合に、それらの上下肢を使わなくなる、あるいは最低限の使用で済ませてしまう」という問題解決です。

たとえば菓子パンの袋を開ける場合を考えてみます。健常者なら両手で袋の上部を前後からつまんで上部をバリッと破いて広げます。もし片方の麻痺が重いと非麻痺側の手でパンの袋を持ち、口まで持っていき、手の反対側の袋の部分を口で咥えて、手と口でバリッと開きますよね。

これが片手の麻痺が軽度~中等度であると、両手でなんとか袋の前後を持つのですが、両手でバリッと引き破ろうとすると麻痺側の手が把持しきれないので袋がするっと指の間から抜けてしまいます。もっと袋をしっかりつかもうと袋を大きな範囲でつかみますが、健側の手で破ろうとするとやはりスルッと袋が抜けてしまいます・・・・

こうなると患側の手で袋を持つよりは、口で咥えたほうが遙かに楽で効率的に見えます。ただ見た目の麻痺の程度や潜在能力によってはこの辺りの判断は難しくなります。

25年以上前になるでしょうか。夢のみずうみ村で有名な藤原氏と二人である若い患者さんに健側上肢の拘束アプローチを試したことがあります。結果は全国の作業療法学会で発表しました。2週間の拘束が済んだその朝患者さんとお母さん二人と僕たちで評価のために会うことになりました。

するとお母さんもご本人さんもやや興奮気味で話されます。お母さんが朝食に菓子パンの袋を出すと「いつもは良い方の手と口で袋を開けるんですけど、思わず両手で袋を開けたんです!」と喋られます。「まだあるんです。コーヒーカップを持ってドアの前に行き、いつもはコーヒーカップをそばのテーブルにおいて、良い方の手でドアノブを回すんですけど、今日は悪い方の手が自然に出てドアを開けたんです!」と二人が興奮して喋られます。

健側拘束法では健側上肢を拘束している間は日中のほとんどの行為を患側の手を中心にやっていただきます。その他に簡単な筋トレなどもやっていただきました。

それで自然に潜在的な能力が引き出されたことが一つ。もう一つは身体と環境の関係の意味や価値を知る「運動認知」がアップデートされたこともあるのでしょう。拘束訓練法の前には、運動認知は「患側上肢を使うよりは使わない方が効率的で価値がある」という内容だったのですが、拘束法のあとでは「この患側上肢は色々な課題で使う意味や価値がある」とアップデートされたのだと思います。

またほとんどの脳卒中患者さんでは、患側下肢は通常健側下肢よりも歩行時の荷重時間がかなり短くなる傾向があります。つまり患側下肢は必要最低限の使い方しかしないわけです。足音を聞いていると「タ・ターン、タ・ターン・・・」と患側下肢での支持時間が健側下肢に比べて短くなります。まあ傷害直後には患側下肢はフニャフニャの弛緩状態だったわけで、なんとなく支持性に不安があるためでしょう。最小限の使用になってしまうのです。

こんな時は「板跨ぎ」などの課題で、患側下肢を支持脚にして、健側下肢を様々な方向へ出しては戻す練習を繰り返します。支持しながら様々な方向への重心移動練習をするわけですね。

そうすると「あれ、意外にも俺の悪い脚は随分としっかりしているなあ」と運動認知が変化してくるわけです。もちろん意識的に理解しているのではなく、運動システムは意識からは少し独立した存在なので、そんな無意識な運動認知のアップデートが行われるわけです。

この不使用の問題解決は外骨格系問題解決に次いでよく見られる問題なのです。

この不使用の問題解決に起こりうる偽解決状態は、ある程度の時間経過後に、麻痺がある程度改善して麻痺側上下肢が十分以上に使える状態になっていることがあります。しかし運動認知は「使えない、使う価値がない」という認識のままで、折角の隠れた改善に気がつかないことです。

セラピストが注意深く観察して、あるいは試して見て使えそうなら折角の運動リソースなのでまずは運動認知をアップデートするような運動課題を提案してみることが大事です。(その7に続く)

脳性運動障害の理解を見直す(その5)

さて、ここまでのまとめです。

ジャクソンは脳の障害後に現れる現象を全て症状としました。まさか人の運動システムが課題達成に生じた問題を自律的に解決しているなどとは夢にも思わなかったのでしょう。

またジャクソンは脳性運動障害後に見られる現象を全て神経要素だけで説明しようとしました。そうするとどうしても無理が出てきます。筋の硬さは筋の固有の性状変化の視点を入れないと神経要素だけでは説明できません。

さて前回までは「外骨格系問題解決」という弛緩状態の体を硬くする自律的問題解決の一つを紹介しました。実は自律的問題解決には全体で6種類あるとCAMRでは考えています。以下の通り。

①探索利用スキル

②外骨格系問題解決

③不使用の問題解決

④骨靱帯性問題解決

⑤健康時の問題解決

⑥安心確保の問題解決探索利用スキル

今回からそれぞれの問題解決について説明します。

①探索利用スキル

探索利用スキルは人の運動システムに普通に見られる課題達成のやり方であり、問題解決のやり方です。

この代表的な例は、片麻痺患者さんに見られる分回し歩行です。患者さんが立たれるようになると歩行練習になるのですが、最初患側下肢を振り出そうとすると脚が全く出ないことがあります。

しかし歩行という運動課題を達成するためにはなんとしても患側下肢の振り出しをしないといけません。そこで患者さんは自分の身体に患側下肢を動かすための運動リソースを探索します。たとえば健側下肢へ重心移動すると、患側下肢が浮いてきます。この状態から体幹と健側下肢を中心に体を振るやり方を見つけると患側下肢を振り出すことが可能になります。つまり分回し歩行スキルの発見です。

その他にも背中が痒いのですが、手が届きません。何とかかゆみをとろうと身の回りを探索します。そうすると新聞紙を見つけました。新聞紙を手に取りくるくると細く丸めて細い棒を作ります。それを半分に折って強度を上げてから背中をかくという運動スキルで課題を達成しました。

こんなふうに探索利用スキルの特徴は、身体の内外に利用可能な運動リソースを探索し、それらの利用方法である運動スキルを生み出しては、必要な課題を達成するわけです。問題解決も同じです。

この「身体の内外に利用可能な運動リソースを見つけて利用する」というやり方が人間や動物の課題達成と問題解決の基本になります。(その6に続く)

※毎週木曜日にはNo+e仁別のエッセイを投稿しています。最新作は、「君たちははどう生きるか-リハビリのセラピスト達へ(その4)」https://note.com/camr_reha/

脳性運動障害の理解を見直す(その4)

さて前回までで脳性運動障害後に見られる陽性徴候あるいは過緊張による硬さは脳性運動障害後の主症状である弛緩状態から動き出すための問題解決であると述べてきた。

この弛緩状態から動き出すために弛緩状態の部位を硬くするわけで、メカニズムとしては原始反射の出現や伸張反射の亢進、キャッチ収縮などが仮説としてあげられる。この体を硬くする問題解決は「外骨格系問題解決」とCAMRでは呼ばれる。

たとえば弛緩した上肢は水の入った袋として体幹からぶら下がり重心を患側へ引っ張って体を患側へ倒そうとするだろう。上肢はブラブラと揺れてバランスを崩す基にもなる。しかしこの問題解決によって上肢を硬くして一つの塊にして体幹に近づけると健側の半身中心にバランスをとりやすくなる。下肢も伸展位で硬くすることで体重支持して歩行を可能にする訳だ。

外骨格系問題解決は弛緩部分を硬くして支持や動くことを可能にするのでちゃんと問題解決になっている。

ただしこの硬くなる作動は意味があるだけに、繰り返しがちになる。つまり硬さが強まってくる。次第に関節は硬くなり、動くことに対する抵抗になってくる。動きが遅くなり、可動域も小さくなってくる。動くことが次第に重労働になり、ちょっとした運動でも発汗や発熱を伴ったりする。

更に硬くなってくると血流が悪くなって不快感や痛みや苦痛を生み出すようになる。更に硬くなると関節自体が動かなくなってしまう。

つまり元々は動くための問題解決の作動であったが、過剰に繰り返されることによって苦痛や不快感を生み出し、さらには動けなくなってしまう。問題解決の作動が実は新たな問題を生み出してしまう。このような問題解決が新たな問題を生み出すことをCAMRでは「偽解決状態」と呼ぶ。

重度の脳性運動障害の方を見ると、硬さによって苦痛が見られたり全く動けなくなったりするので、それが元々「動くための問題解決の作動」であったとは想像もつかないだろう。

僕自身昔も最初は硬くなることが問題解決だとは思わなかった。しかしある日上田法という徒手的療法に出会う。

上田法を軽度~中等度の脳性麻痺の子どもたちに実施すると、柔軟性が改善して運動範囲が広がる。たとえば尖足で歩いていた子どもが足底をピッタリ着けて歩くようになったり、歩隔が広くなって基底面が広くなり、バランスよく歩くようになったりする。

約35年前、その当時は全国脳性麻痺学会に出ても、多くの人が「過緊張こそが正常運動の出現を邪魔しているのだ」などと言っていたので僕もそんな風に思ったものだ。

しかし一方で、中等度~重度の脳性麻痺の子どもたちに実施すると、何とか歩いていた子どもの下肢の緊張が失われて歩けなくなったりする。寝返りしていた子どもの寝返りが難しくなったりもする。つまり過緊張が低下することでむしろ「弛緩状態」が鮮明になって動けなくなってしまう。

それで「過緊張とは何なのか?」という疑問が強まった。

CAMRの「外骨格系問題解決」の説明はシステム論を基に上田法で経験したこのような現象を上手く説明するために生まれたわけだ。

運動システムは弛緩状態から動き出すために、弛緩部分を硬くするという問題解決の作動である。それによって筋の硬さが増すと支持が生まれる。ほとんど弛緩状態から支持性と運動性とのバランスがうまくとれるようになる。しかしこの硬くなる作動はひたすら繰り返す傾向があるためにやがて必要以上に硬くなってしまう。そしてかえって硬さ(支持性)が優位になって運動性が低下してしまう。これが偽解決状態になる。

上田法ではこの硬さの偽解決状態を改善するので、軽度~中等度の麻痺では元々利用可能な隠れた筋力があり、柔軟性が改善することで運動性が改善してくる。一方で重度の方の一部では、この硬さを支持性として動くために利用し、上田法後はむしろ弛緩状態が露わになって運動性が低下するのである。一方で最重度弛緩麻痺の方では硬さを高めて支持性を上げても元々運動性が低いので硬さと無動だけが際だってしまう。

外骨格系問題解決は、元々弛緩状態を硬くするための問題解決である。弱い筋活動を補うための問題解決であるとも言えるだろう。だから最重度の方は元々利用できる筋力がないので、ただ繰り返してしまうし、ただ硬くなってしまう。

元々利用できる筋力が隠れていれば、使うことで少しでも筋活動が強められ、外骨格系問題解決への依存も小さくなる。だから軽度~中度麻痺の患者さんで、上田法で過緊張が改善した後に筋トレを含む様々な運動課題を行うと過剰な外骨格系問題解決への依存が見られなくなり、適度な支持性と運動性のバランスがとれてくるようになる。

一方で重度麻痺の方では、上田法で硬さを改善しても元の筋活動がほとんどあるいはごく僅かしか見られないため、再び硬さを増して過緊張状態になりやすい。だが過緊張状態は不快や痛みの原因になるので、生活の質を改善するためにも上田法は定期的に実施した方が良いだろう。

さて、このような説明はどうだろうか?硬さを症状とみて受け入れていれば何も感じないかもしれないが、上田法のような徒手的療法で硬さを変化させて、状態が色々に変わってくるので初めて理解できる現象ではなかろうか?(その5に続く)

脳性運動障害の理解を見直す(その3)

前回のまとめです。

人や動物は怪我をしたり、身体の一部に麻痺があったりしてもそれで活動を止めることはありません。生きるために問題解決を図りながら活動し続けます。右脚が痛いと左脚だけで、あるいは左脚と両手の支えを利用したりして移動します。麻痺のために片脚が動かなくても、分回し歩行のように身体の動く他の部位の働きで歩いたりもします。

CAMRの視点では、元々の症状は広範囲に弛緩性の麻痺が出現することです。それでは動けないので、動くために弛緩した部分をできるだけ硬くしようという問題解決を図っているわけです。

これが「自律的問題解決」という作動でした。脳性運動障害では、元々の症状にこの問題解決の作動による現象が加わるので、見た目が複雑になってしまうのでしょう。

さて、このような弛緩状態の部分を硬くする問題解決は、CAMRでは「外骨格系問題解決」と呼ばれます。昆虫などの甲殻類は外側に骨格を持っているため外骨格系動物と呼ばれます。硬い外骨格で支持性が得られます。脳性運動障害では体幹を含め広範囲に筋が硬くなるので、ちょうど外骨格を持つように感じられることからこの名前がついています。

この「外骨格系問題解決」は脳性運動障害の多くの患者さんで普通に見られる現象です。

学校ではこの筋肉が硬くなる現象は「痙性麻痺」と習います。本来神経学的に定義されている痙性麻痺は伸張反射の亢進状態のことです。つまり硬さは伸張反射の亢進によって生まれていると説明されるわけです。

でも実際に以前から知られていることは、ジャクソンの陽性徴候のうち、この過緊張とか「硬さ」だけは上田法のような手技やお風呂・プールに入ることで一時的に改善することがわかっていました。しかも硬さが低下した後では、クローヌスの亢進状態が顕著に見られます。クローヌス(伸張反射)の亢進と筋の硬さは別の現象、つまり臨床で普通に目にする脳性運動障害後の「硬さ」は、筋など軟部組織の硬さが主のようです。

それで神経要素だけではなく筋などの軟部組織の変化が筋の硬さを作っていると考えられます。ジャクソンの神経学では、神経要素だけで硬さを説明しようとしたのですが、それだけではうまくいかないということです。

CAMRでは「脳性運動障害の本来の症状は弛緩性麻痺で、陽性徴候は弛緩状態から動き出すために筋を硬くする」と考えます。「外骨格系問題解決の作動の結果として硬さの状態になっている」と考えると、一時的に改善したり、状況によって変化したりするのも上手く説明できます。

また脳性運動障害後に筋肉を硬くするメカニズムは、まだ詳しく研究されていないのですが、一つは伸張反射の亢進や原始反射の出現と考えられます。脳細胞が壊れて弛緩状態になっているため、傷ついていない脊髄レベルのメカニズムによって筋肉を硬くしようとしているのでしょう。

もう一つはキャッチ収縮という筋肉の固有のメカニズムが仮説として上がっています。これは筋内のカルシウム濃度が上がるとアクチンとミオシンが滑り込んで収縮します。通常カルシウム濃度が下がるとアクチンとミオシンも離れるのですが、ある蛋白群の働きで、悪つんとミオシンは収縮したままになります。これがキャッチ収縮で、最初は二枚貝の平滑筋で見られる現象として有名でした。

この収縮の特徴は、エネルギー消費がなく疲労がないので、長時間収縮状態が続くことです。更に筋電図活動が見られないことでも知られています。

今では骨格動物の横紋筋でも二枚貝と同様の蛋白群の存在が知られています。また1970年代にDietzらの発表した論文では、足関節の背側可動域が保持されていても尖足歩行をしている脳性麻痺児と成人片麻痺患者で、筋電図活動が調べられました。尖足位で歩いている患者の立脚期には腓腹筋の筋電図活動が見られませんでした。しかも尖足位で体重を支持しているのに、です。Bergerらは片麻痺患者の歩行中の両側アキレス腱の張力発生を調べました。立脚相の間、患側腓腹筋は張力を発生していましたが、やはり筋電図活動は見られませんでした。これらの例では関節の可動域はあり、筋電図活動が見られないにも関わらず、張力が発生して関節が固定されていることを示しています。

そのほかにもキャッチ収縮はタンパク質による現象なので温度を上げると解けるのです。それで脳性運動障害の患者さんもお風呂などに入って暖めると硬さが緩みます。色々とキャッチ収縮の説明が上手く当てはまります。

さてこの「外骨格系問題解決」には更に現象をより複雑にする問題がついて回ります。それは次回のお話。(その4に続く)

※毎週木曜日にはNo+eに別のエッセイを投稿しています。最新作は「君たちはどういきるか-リハビリのセラピストへ(その3)」https://note.com/camr_reha/

《このエッセイに使われた文献紹介》

「脊椎動物の横紋筋にもキャッチ収縮を起こすタンパク群に似たものが存在する」→盛田フミ: 貝はいかにして殻を閉じ続けるか?-省エネ筋収縮”キャッチ”の制御と分子機構. タンパク質核酸酵素Vol33 No8, 1988.

「尖足位で荷重出来るほどの硬さがあるが、下腿三頭筋に筋電図活動は見られない」→Dietz V, Quintern J, et al.: Electrophysiological Studies of Gait in Spasticity and Rigidity. Brain, 104:431-449, 1981.

「片麻痺患者の歩行中のアキレス腱の張力発生では筋電図活動が見られない」→Berger W, Quintern J, et al.: Pathophysiology of Gait in Children with Cerebral Palsy. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 53:538-548, 1982.

→Berger W, et al.: Tension development and muscle activation in the leg during gait an spastic hemiparesis: in dependence of muscle hypertonia and exaggerated stretch reflex. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 47:1029-1033, 1984.

脳性運動障害の理解を見直す(その2)

前回述べたように、学校で習うジャクソンの神経学を学ぶと、「脳性運動障害では陰性徴候と陽性徴候の二つの症状が見られる」ことになります。

一つは脳細胞が壊れた結果、脳の機能が失われた現象としての陰性徴候です。これは姿勢反応や随意運動、筋力が低下・消失する現象です。ただ「筋力が消失・低下したために姿勢反応や随意運動が低下・消失した」ということでしょう。(以前は「脳性運動障害では筋力低下はない。筋収縮の異常があるだけだ」などと言っている人もいました。どうも痙性麻痺や過緊張の現象を見て、「筋緊張が生まれているのだから筋収縮がある、筋力低下はないはず」と思っていたようです。これまた変な話です。実際には過緊張が低下すると弛緩状態が露わになるだけで、基本的な筋収縮は低下・消失していることが分かるだけです)

もう一つは陽性徴候で、健常者では見られない原始反射などの優位な出現や伸張反射の亢進状態や過緊張状態の出現のことです。

ジャクソンの神経学ではこの二つの症状が見られるといっていたわけです。

しかしCAMRでは、運動システムの作動の特徴から運動システムを理解します。

前回述べたように、「人の運動システムはその人にとって必要な課題を達成しようとしますし、もし課題達成に問題が起こると運動システムは自律的に問題解決を図って課題を達成しようとする」のです。

たとえば脚が痛いとできるだけ使わないように移動したりします。腓骨神経麻痺があると下垂足の脚が床に引っかかって転倒してしまうので鶏歩という歩き方で問題解決を図ります。片麻痺後には半身が麻痺して脚が振り出せないので「分回し」という問題解決を図ります。

そうすると脳性運動障害後に見られる現象は全て症状なのでしょうか?それとも課題達成に問題が起きたので,問題解決の作動の現象が出現して元の症状に加わり、複雑な様相を呈しているのではないでしょうか?

CAMRでは後者の立場をとりますので以下のように説明します。

] 発症直後の脳卒中患者さんが病院に搬送された様子を見ると、麻痺側が弛緩状態です。弛緩状態というのは、筋が水の袋のようになってブヨブヨになります。ちょうどプラスチックバッグに水を入れたような状態です。

そうなると麻痺側の体は可動性のある骨格を水の袋に入れたような状態です。床上では重力に押されて安定するまで広がろうとします。

実際に急性期の患者さんの中には、ベッドの真ん中に静かに寝ているのに、「誰かがわしの体を引っ張る。このままではペッドから落ちてしまう」などと言われる方がいます。きっと弛緩した部分が重力に押されて広がって安定しようとしているので引っ張られているように感じるのでしょう。

そうするとこれは問題です。人間は動物、「動くもの」です。常に動いて課題を達成しようとしますが、それができないという問題が生じたのです。弛緩状態の麻痺側の上下肢は水の袋のように体を床に押しつけて動くこともままなりません。

そこで運動システムは問題解決を図ります。弛緩状態の部分を硬くするメカニズムを身体の内部に探索するのです。そうすると伸張反射や原始反射は、筋緊張を高める作動があるので部分的、あるいは全体的に体を硬くするのに活動します。

いったん収縮した筋肉はキャッチ収縮のメカニズムによって持続的に収縮状態を保つので、弛緩した上肢を一つの塊とすることができます。そうすると健側で引きずってでも動けるようになります。また弛緩した下肢を硬くして体重支持をすることも可能になります。

つまりCAMRの視点では、ジャクソンの提案した陰性徴候こそが本来の脳性運動障害の主症状です。そして陽性徴候に当たる現象は,「障害後の弛緩状態から動くために運動システムが実施した問題解決」である、と考えるわけです。

少しうがった見方をすると、ジャクソンは「人を機械として見ている」のではないでしょうか?機械は問題解決を図りませんので、故障後の現象は全て故障によるものでしょう。でも人や動物では問題解決を図るのが当たり前です。傷病による直接の症状とその後に自律的問題解決を図るので、その現象も加わって見た目を複雑にしているのではないでしょうか?(その3に続く)

※イラストの解答:男性は歩隔を広く、T字杖を前方に突いています。これが問題解決の現象です。男性には「軽い基礎定位障害があるために、重心が基底面から飛び出さないように広くとっている」と考えられます。特に前方にT字杖を突く場合は、「後方へ引っ張られるような感覚や不安」があることが予想されます。(絵が下手で申し訳ない(^^;))

※毎週木曜日にはNo+eにオリジナルのエッセイをアップしています。最新作は「君たちはどう生きるか-リハビリのセラピストへ(その1)」

以下のURLから

https://note.com/camr_reha/

脳性運動障害の理解を見直す(その1)

神経生理学者のジャクソンは、1932年に「階層型理論」を発表しました。脳性運動障害では、下位レベルの反射に対する高位レベルのコントロールが失われ、そのために下位レベルの反射が過活動になり運動を支配するようになると説明されます。

そして陽性徴候と陰性徴候の二つが出現するとしています。陰性徴候とは正常で見られるはずの姿勢反応や随意運動、筋力などが低下や消失する現象です。陽性徴候は正常では見られない原始反射の優位な出現や痙性,筋の硬さの出現を言います。陰性徴候は障害によって正常な機能が喪失した状態ですが、陽性徴候は障害によって破壊をまぬがれた下位中枢の解放症状であるとしています。

ややこしいですよね。僕も学生時代からずっと悩まされてきました(^^;)「じゃあ、どうするんだ?」って感じになります。

30年前くらいまでは下位レベルの原始反射や伸張反射の亢進、過緊張によって正常運動の出現が邪魔されるので、陽性徴候を抑えながら,陰性徴候の姿勢反射などを促通しましょう、なんて言っていました。

今は壊れた脳細胞が持っていた機能が失われているので,壊れていない他の脳細胞に失われた機能を学習してもらいましょう、正しい運動のやり方を憶えてもらいましょう、なんてことになってるらしいです。

どうも人の脳をコンピュータのように考えて、運動感覚を脳に学習してもらい、脳の中に運動プログラムを入力しようとしているわけです。脳をまさしくコンピュータと見做しているわけです。

これまた変な話です。人が作った機械に過ぎないものをモデルに人の脳を理解してると言うことですよね。コンピュータは今のところプログラムを入力しないとなんの役にも立ちませんが、人の脳も誰かが運動感覚という入力をして脳内に運動プログラムを作らないと役に立たないのでしょうか?どうにも納得のいかない話です。

実際、どうやってそれをするの?と思います。実際に見ていると健常者に近い姿勢をセラピストの手の介助で保持して荷重経験などをします。他人が動かすことで何か1人でできるようになるのでしょうか?これまた疑問だらけですよね。

ともかく不思議なのは90年以上前に提案されたこのアイデアを中心に未だにリハビリが回っているということです。90年前,約1世紀前ですよ!

脳性運動障害を説明するためのもっと新しい理論がないものでしょうか?で、実はそれがあるんですよ、お客さん!・・・・ごめんなさい、安っぽいですね(^^;)

それの一つがCAMRです。CAMRはシステム論を基にした日本生まれの医療的リハビリテーションの知識・治療体系です。

学校では人体の構造や各器官・組織などの働きから人の運動システムを理解しますよね。脳が命令して、神経が伝えて、筋肉が収縮し、関節が動く,といった具合です。もし関節が動かなければ、関節か筋肉か,神経か脳かと悪いところを探して治します。まあ、機械の修理と同じやり方です。

一方でCAMRでは運動システムの作動の特徴から運動システムを理解します。その運動の作動の特徴とは以下のようなものです。

①人の運動システムは,常にその人にとって必要な運動課題を達成しようとする→人の運動システムは生まれながらに自律的な課題達成者である

②必要な課題の達成に問題が発生すると、なんとか問題を解決して課題を達成しようとする→人の運動システムは生まれながらに自律的な問題解決者である

③人の運動システムは達成するべき課題や解決するべき問題があると、身体の内外に利用可能な運動リソース(運動の資源。筋力・柔軟性や大地・道具など)を探し、適切な運動認知によってその課題達成や問題解決を行うための運動スキルを生み出す

④健常な人の運動システムは身体リソースである筋力や柔軟性、持久力、感覚・知覚が豊富で、適切な運動認知によって無限に運動を生み出し、変化させることができる

⑤健常者の運動システムは課題や問題などの状況変化に応じて多様な課題達成や問題解決のための運動スキルを生み出し、修正することができる⑥障がい者では傷病によって,筋力・柔軟性・持久力・感覚などの身体リソースが貧弱になる。そうなると運動認知も不適切になり、柔軟で適応的な運動スキルを生み出すことができない,あるいは難しくなって生活課題達成力が低下する

これだけでは分かりにくいですが、以上のような①~⑥の作動の特徴を基にリハビリのアプローチを組み立てるのがCAMRのアプローチとなるのです。

このシリーズでは、システム論を基にしたCAMRを基にすると、脳性運動障害の理解がどうなるか、そしてアプローチがどうなるかを見ていきます。(その2に続く)