臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

「リハビリの夜」を読む!(その6;最終回)2013/3/23

システム論の話をしましょう(その12)

前回運動システム内部の視点に立って見ると、「人の運動システムは必要な課題を達成しようとするし、ダメなら問題解決を図ろうとする」という運動システムの作動の性質が見えてきました。

すると脳性運動障害後に見られる様々な現象は、元々の疾患の症状に加えて、それに対する運動システムの問題解決が混じった状態ではないか、と考えるようになりました。

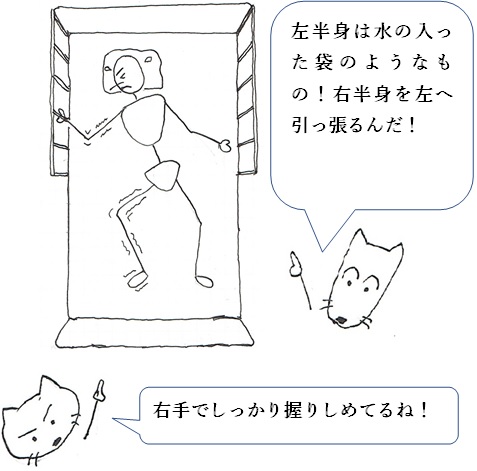

昔、急性期病院で見た光景が思い出されます。搬入された患者さんが健手でベッドの手すりをつかみ、必死に叫ぶのです。「落ちる!落ちる!助けてくれ!誰かがわしを引っ張るんじゃ!落ちる!なにを見とるんか?はよう助けてくれい!」もちろん患者さんはベッドの真ん中に寝ていて落ちそうにないし、誰も体を引っ張ったりしていません。そう感じているだけです。その様子を見て不思議に思ったものです。

今ならこう考えます。半身が麻痺します。麻痺した方の半身は弛緩します。弛緩した体は、可動性のある骨格が水の袋に入っているような状態です。水の入った袋は重力に押しつぶされて安定するまで広がろうとします。それによって健側の体は、患側へ引っ張られているように感じるのではないか?

また水の入った袋のような麻痺側の半身は、単に重りとして健側にぶら下がっている状態です。これでは重りとなって動くことを邪魔するだけです。

そして運動システムは動こうとしますし、そのために問題解決を図リます。つまり弛緩した部分を、体を硬くするメカニズムをかき集めてなんとか硬くし、一つの塊にするのです。一つの塊にすれば引きずってでも動けるようになります。

そして体幹の一部が硬くなれば、それを支点として重心移動や動きを出すことができるようになります。下肢が硬くなれば支持性が生まれ、それを支えにして歩けます。ぶらぶらしていた上肢は、歩行時に揺れてバランスを乱す原因になります。また家具などに引っかかると危険です。しかし硬くなって体の中心に固定されれば、バランスの安定を助けるし、ものに引っかかることもなくなります。

体を硬くするメカニズムは、たとえばよく知られているように伸張反射を亢進させるのです。またキャッチ収縮のようなメカニズムが知られています。(キャッチ収縮はもともと二枚貝の平滑筋で知られた現象ですが、現在ではこのキャッチ収縮を起こす一連のタンパク群に似たものが骨格動物の横紋筋でも存在することがわかっています)

つまりジャクソンが言った陰性徴候、つまり麻痺による筋力低下が主な症状で、陽性徴候(痙性麻痺、つまり体が硬くなる、伸張反射の亢進など)は、麻痺による弛緩で動けなくなった運動システムが、再び動き出すための問題解決ではないかと考えらます。

CAMRではこの体を硬くする問題解決は「外骨格系方略」と呼ばれる問題解決方略になります。つまりカニやカブトムシなどの甲殻類といった体の外部に骨格を持っている動物のように、体を硬くして支持を得ているからです。カブトムシは死んだ後でも立たせることができます。それは支持性が筋肉よりも外骨格によっているところが大きいからです。脳性運動障害では弛緩麻痺によって通常の筋力による支持性が得られないため、キャッチ収縮のような持続する筋収縮で体を硬くしているのではないかと考えられます。

CAMRでは、人の運動システムには今のところ外骨格系方略を含めて全部で6種類の問題解決方略があると考えています。もちろんそれらは問題解決とはいっても、障害後に多くのリソースが失われた後の応急的・場当たり的な対処なのです。健常の頃のように状況に応じて適切な対応を図っている訳ではありません。そのために、この問題解決が新たな問題を生み出すことも多いのです。次回はこの点について説明します。(その13に続く)

CAMR

アプローチ

オートポイエーシス

キャンペーン

システム

システム論

トイレ

ビア

マトゥラーナ

リハビリ

リハビリテーション

ヴァレラ

入門コース

医療

原因

原因解決アプローチ

可能性

因果関係

国立病院機構

多様

夜間

岩国医療センター

構成要素

状況変化アプローチ

状況的アプローチ

現象

理学療法

結果

脳卒中

脳細胞

自動車

行動パターン

要素還元論

視点

覚醒状態

解決可能

認識

課題主導型アプローチ

講習会

身体状況

転倒

運動システム

難病

高齢者

麻痺

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

システム論の話をしましょう(その11)

さて最後は「内部の視点から運動システムの作動を見るアプローチ(CAMR)」の紹介です。

CAMR(Contextual Approach for Medical Rehabilitation:医療的リハビリテーションのための状況的アプローチ)は、これまでの「素朴なシステム論」の経験や「外部の視点から運動システムの作動を見るアプローチ(課題主導型アプローチ)」などのアイデアを取り込みながらここまで発展してきています。

そしてこんどはこの第3世代システム論と言われるマトゥラーナとヴァレラのオートポイエーシスの中から使えそうなアイデアや視点を取り込んで現在の形になっています。

オートポイエーシスでは「運動システムの境界は自らの作動で作られる」とか「システム内部の視点で作動が語られる」といったアイデアがあります。(これらについての詳しい説明はしません。興味のある方は彼らの本を読んでみてください。なかなか難しいです(^^;)

最初これらのアイデアを臨床でどう使えば良いかを悩んでいたのですが、結局、単純ですが運動システムの立場になって何が起きているかを考えてみようと思い立ちました(イヤ、実に単純(^^;))つまり「システム内部の視点で作動を説明してみよう」と考えたのです。そうすると不思議なくらい「確かにその通りだな」と腑に落ちることが沢山ありました。

たとえば起立を考えてみましょう。認知症の方に「立ってみましょう!」と勧めます。すると1-2回試して「できん、立てん」と言われます。少し試みて、立てないと分かったんだな、と納得します。しかしその患者さんが夜中に立ち上がろうとして転倒したという事故報告を翌日に聞きます。患者さんの外部から見ていると、「身体状況をよく認知していなくて無理したんだな」と思ったりします。

しかし運動システムの立場から考えるとよく知らないセラピストにいきなり「立て」と言われてもあまり立つ意味が感じられないので課題達成にはあまり熱心ではないのかもしれません。でも夜中に立ったときは立つべき必然があったので、なんとか立とうと頑張ったのだと思います。

つまり運動システムは人にとって必要な課題はなんとか達成しようとしますが、意味や価値が低ければあまり熱心ではないのです。そして必要性というのは状況に左右される訳です。つまり運動システムの立場から状況と運動システムの作動を理解することが重要です。

また外部の視点から運動システムの作動を見ているときも気がついたのですが、もし課題ができないと、課題達成に利用できそうなリソースを身の回りに探し、その利用方法であるスキルを試行錯誤します。これは内部から見てもその通りで、なんとか課題を達成しようといろいろなものを利用しようと一生懸命なのです。

そうすると、運動システムは必要な課題はなんとか達成しようとするし、そのために利用可能なリソースを探し、スキルを実際に試してみるものなのです。また達成できないときは、なんとか問題解決を図ろうとするものではないか、と気がつきました。できなければ必ず問題解決を図るのではないか。もしそれが必要な課題なら!

「人の運動システムは必要な課題を達成しようとするし、ダメなら問題解決を図ろうとする」単純ではありますが、「これが人の運動システムの基本的な作動の性質の一つではないか!」と思えてきました。

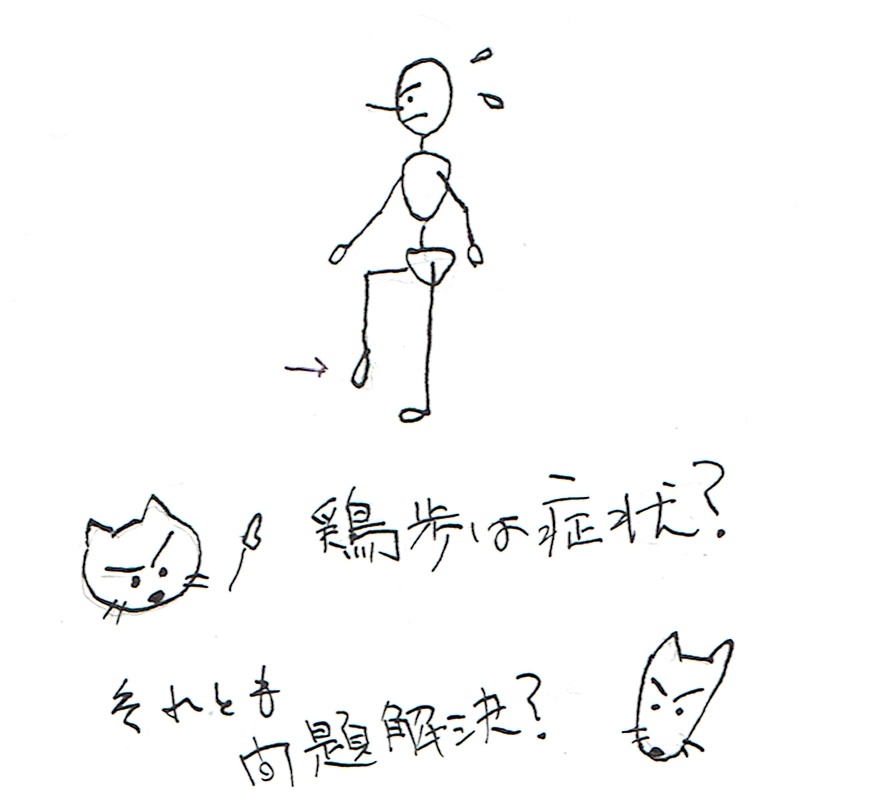

確かに腰痛が出た時に歩く必要があれば、体幹を硬くしてなんとか痛みを防ぐという問題解決を無意識に図りますよね。他にも沢山の問題解決が見られます。腓骨神経麻痺で下垂足になると膝を高く上げてつま先が引っかからないように歩きます。

そうすると・・・ 脳性運動障害では、障害後に見られる現象はすべて症状と見なされています。ジャクソンが脳性運動障害後の現象を症状として陰性徴候と陽性兆候に分類したように。でも先の仮説、「人の運動システムは問題が起きると必ず問題解決を図るのだ」と考えると全部が全部症状ではない、と考えられるのです。

「そうだ!脳性運動障害の人は一方的に症状に打ちひしがれている弱い人ではないのだ!僕たちは精一杯障害に立ち向かっている姿を見ているのではないか!」(その12に続く)

p.s.ブログランキング参加中!いつもご協力ありがとうございます!!

≧(´▽`)≦