人が必要な課題を達成する場面を具体的に考えてみよう。たとえば以下はスパイの逃走場面のストーリーである。

武器を持った敵に追われて、俺は8階建てのビルの屋上に追い詰められる。今、敵は1階辺りで俺を探しているはずだ。後戻りはできない。問答無用で銃で撃たれてしまう。グズグズもできない・・・

隣のビルの屋上までは約3メートルか。ここは下の道路から20メートル以上の高さがある。落ちたらイチコロだ。なんとか飛び移るしかない。もし平地であれば、3メートルの間隔なら軽く助走すれば俺は十分に跳び渡ることが可能である。

しかし飛び移るためには、高さ1.5メートル、幅20センチの塀の上に立たなければならない。「やややっ、助走ができないではないか!」

しかも俺は高所恐怖症である。全身がすくんで、実力を発揮できないに違いない。「いつもそうだ!俺は緊張すると、できてることができなくなってしまう。やれやれ・・・」

俺は辺りを見回す。「何とかしなくては・・・」

物干し台があり、長さ3メートル以上はある物干し竿が5本かかかっている・・・

急に閃いた!

一本の物干しは俺の体重を支えることはできないが、五本まとめると支えることができるのではないか?毛利元就の言うとおりではないか!一本の物干しは折れても、五本が束になると折れないに違いない!

俺は五本の物干し竿をかき集めた。そしてそれをあちらのビルの屋上の塀にかけようと急いだが、ここで躓いてしまった。俺は前方の床に倒れ込み、はずみで持っていた物干し竿が前方に飛び出し、壁を飛び越えて下に落ちてしまった。

「ぎゃっー!」と叫ぶ声がはるか下から聞こえる。通行人の誰かに当たったのかもしれないが、今はそれどころではない。俺の命が危ういのである。「知ったこっちゃない!」と思わず声に出る。

再び辺りを見回すと、ビルの反対側の壁に、さびた鉄ばしごと思われる物体が立てかけてあった。近づくと長さが3メートル以上はありそうだ。「やったー!」俺は小躍りしながら鉄ばしごに駆け寄る。「渡りに舟ではないか!なんという幸運だ!いや、もっと早く気づくべきだった。俺のばかばか!おまぬけちゃん!」意味の分からない言葉が自然に口をついて出てくる。

俺は鉄ばしごをむんずとつかむと、両手で持ち上げて反対の壁に走る。重くてよろめくが必死で走る。壁につくと鉄ばしごを立てて持ち上げ、あちらのビルのコンクリートの塀に渡すと大きな音をたてて震えながら乗っかった。こちらもしっかり壁に乗っかっている。俺は壁によじ登り、四つ這いになって鉄ばしごの橋の上をおっかなびっくり渡り始める。

しかし半分来たところで後から複数の駆ける足音が聞こえてきた・・・・・「あそこだっ!撃てっ!」と叫ぶ声が聞こえる。俺の体が不意に思いもかけず鉄ばしごの細い鉄の棒の上に立ち上がり、ビルの壁の向こうにダイブした!銃弾が耳元をかすめる・・・・後から思うと命の危機に、高所の恐怖が吹き飛んでしまったようだ。

長い例になってしまった(^^;)この課題達成のポイントをまとめると以下のようになる。

「人の運動システムは必要な課題を自律的に達成しようとする。もし課題達成に問題が生じると、自律的に問題を解決しようとする。そのために身体の内外に利用可能な運動リソースを探索する。そして課題達成や問題解決のための実現可能な運動スキルを生み出して実行する。失敗すれば、さらに別の運動リソースや運動スキルを探して、課題達成・問題解決しようとする」のである。

そしてこのことは、お腹が空いていても、背中が痒くて手が届かないときも、カップ麺の箸がないときも、おしっこが漏れそうなときも同じである。

人の運動システムには、その時その場でなんとか問題を解決して課題を達成するために、自律的に身体の内外に利用可能な運動リソースを探し、課題達成のための運動スキルを生み出して実施するのである。(その3に続く)

この記事はNo+eに掲載されたものです。以下のURLから。

https://note.com/camr_reha/n/n5305e6ff98c8

前回のおしらせで、メールアドレスが間違っておりました。ご迷惑をおかけしました(^^;)

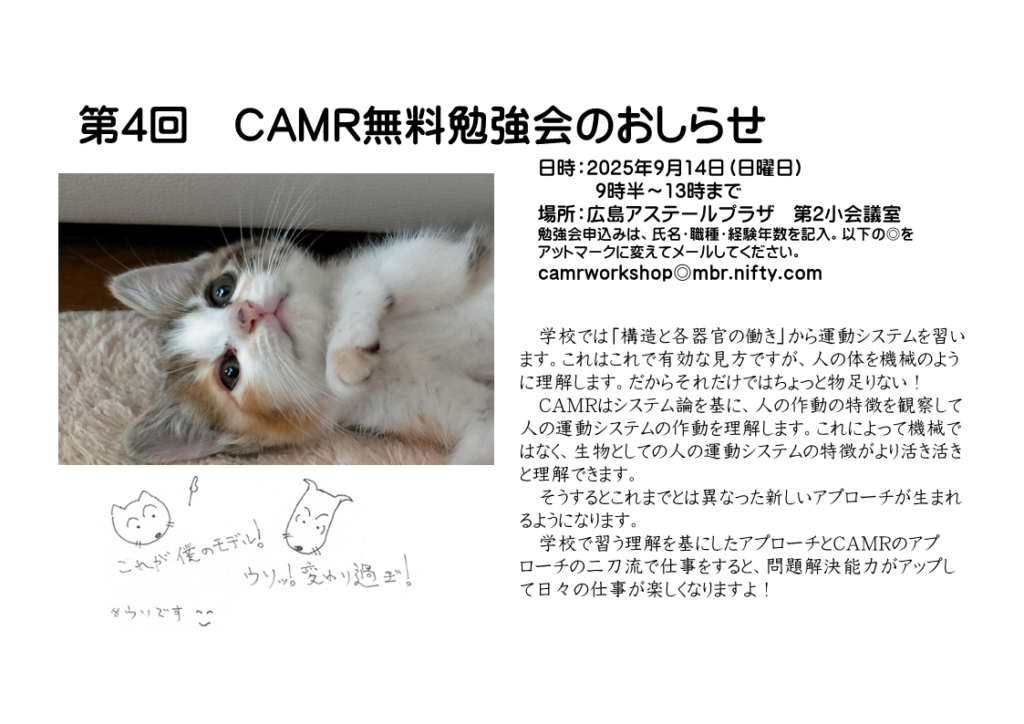

第4回 CAMR無料勉強会のおしらせ

学校では「構造と各器官の働き」から運動システムを習います。これはこれで有効な見方ですが、人の体を機械のように理解します。だからそれだけではちょっと物足りない!

CAMRはシステム論を基に、人の振る舞いを観察して人の運動システムの作動の特徴を理解します。これによって機械ではなく、生物としての人の運動システムの特徴がより活き活きと理解できます。

そうするとこれまでとは異なった新しいアプローチが生まれるようになります。

学校で習う理解を基にしたアプローチとCAMRのアプローチの二刀流で仕事をすると、問題解決能力がアップして日々の仕事が楽しくなりますよ!

日時:2025年9月14日(日曜日)

9時半~13時まで

場所:広島アステールプラザ 第2小会議室

勉強会申込みは、氏名・職種・経験年数を記入。以下の◎をアットマークに変えてメールしてください。

camrworkshop◎mbr.nifty.com

まずは「立ったまま靴下を履く」という運動課題を考えてみよう。

あなたなら、どうやってこの課題を達成しますか?

元気で活動的に動いている人なら、「靴下を履く方の脚を床から持ちあげて片脚立ちになる。そして両手で靴下の履き口を広げて挙げた足の前に持っていき、靴下を履く」という「方法」で靴下を履くはずである。

この場合は、重力と床の間で力なり柔軟性によって体幹を安定させるための基礎定位の能力が必要だろう。また片脚で重心をコントロールしながら支持し続けるための筋力が必要である。両手で持った靴下に足先を持っていく柔軟性も必要である。また片脚立ちしながら両手で靴下をコントロールするにつれて重心が動揺するが、その揺らぎを吸収してバランスを保つことを容易にする体幹や下肢の柔軟性も必要である。

もし、基礎定位の能力や筋力や柔軟性のどれかが劣っていると、この「方法」は利用できない。

それでその場合は、「壁にお尻をつけてもたれかかり、片脚立ちになって靴下を履く」という「方法」によって課題達成が可能となるかもしれない。壁を利用して、支持や柔軟性や基礎定位の能力低下を補う訳だ。

もし筋力が弱くても身体前方への柔軟性が極めて高ければ、両脚で立ったまま「片脚を前に出してつま先を挙げ、体を前方に屈曲して両手で靴下をかぶせ、その後つま先を下ろして踵を挙げ、靴下を引き上げる」という「方法」で課題達成が可能である。

こうして見ると、運動の成り立ちを以下のように説明することができる。

基礎定位の能力や体を支え動かす筋力、柔軟性などは、運動課題達成のための運動の資源(リソース)である。それでこれらの身体や身体の持つ能力、性質などはCAMRでは「身体リソース」と呼ぶ。

壁にすがって履く場合、壁は環境内にあって課題達成に利用できるので、環境内の資源であり、「環境リソース」と呼ぶ。

身体リソースと環境リソースは合わせて単に「運動リソース」とも呼ぶ。

筋力は単に力という性質であり、柔軟性は単に運動範囲が広いという性質である。これら運動リソースが課題を達成することはできない。課題達成のためには力や柔軟性をどう使うかという「方法」である「運動スキル」が必要である。

そうすると「運動スキル」は、「課題達成のための運動リソースの利用の仕方」と説明することもできる。

さらに運動スキルはどのように生まれるかを考えると、「予期的に運動リソースの意味や価値を知り、それらを利用して課題達成のための運動スキルを生み出し、修正する能力」が必要である。それでこの能力のことを「予期的運動認知」と呼ぶ。

CAMRでは、上述のように課題達成の運動は「運動リソース」、「運動スキル」、「予期的運動認知」の3つから成り立つと考える。

そうすると従来学校で習ったように「脳が理解・学習・命令して、筋力が力を生み出し、骨・靱帯が力に支持と方向性を与え、感覚によって課題達成を修正する」という運動理解とは全く異なった運動理解の視点を持つことができる。

CAMRの視点を持ったセラピストはこの2つの異なる運動理解の視点から、運動を解釈することができるため、運動問題に対して幅広い柔軟なアプローチで対処できるようになる。

今回のシリーズは、この新しい運動理解の視点について簡単に説明してみたい。(その2に続く)

この記事はNo+eに掲載されたものです。以下のURLから。

https://note.com/camr_reha/n/n9fe5ffdb02af

運動スキルて何だっけ?その2~パフォーマンスはけっこうすぐ変わる(こともある)~

西尾さん、おかえりなさい!投稿がにぎやかになり、つい自分の分のアップが遅れてしまいました・・・。油断してた・・・。

趣味で山登りに行ってます。たまーに行く程度の永遠の初心者なので、二足歩行で登れる山にしか行かないのですが、時に手足を駆使して岩にへばりついて這い登らないといけない時があります。

同行の経験者が「そこに右足かけて、右手であそこ持ったら左足がここに上がるでしょう」と指示を出すのですが、上手くいくとは限らない。しばしば意味が分からない。というより、それができれば困っとらんわ!かと言って、「思うようにやればいいんよ」では皆目見当がつかない。ああ、これはクライアントさんがリハビリに臨む時とおんなじなんだろうなあ。

まぁ、事細かに指示をされても、体格も運動機能も元々のスキルも違うのでパフォーマンスが同じにならなくても不思議はないです。それと、経験者(セラピスト)には道筋がわかっているから次への準備をしながら動くけれども、新しい不慣れな課題を初めてする人にはそれはわかりません。

たまたま上手くいっても、次に活かせないので常に指示が必要となります。「さっきのところと一緒よ。同じように行けばいいんよ」「どこが同じなんかわからん。できん」「さっき登ったでしょーが!」「そんなこと言われても、どこに取り付いていいのかわからんもんはわからん!」

ああ、せっかくの楽しいはずの山登りがぁぁ・・・。

結局、自分で動いて試行錯誤するしかないのです。でも、有益なアドバイスはあります。例えば、足掛かり全く無しと思ってもこれくらい足先がのれば踏ん張れるとか、大きく足を上げすぎると次が続かないから初めは小さくとか、左手がひっかかったらひっぱり上げる力が使えるがその辺にホールドはあるかとか。右のルートが簡単に見えるかもしれないが左ルートの方が長くてもホールドが多いとか。

その上で、自分ができること、できないことがわかってきてどう進めばいいか、なんとなーくわかってきます。すると次の岩場ではさっきよりもぐっとパフォーマンスは改善します。

この時、筋力や可動域というような身体リソースはごく短時間なので改善したとは思いにくい。有用な環境リソースを発見しやすくなっています。探索によって運動スキルの創造がみられて、「この課題はできる、できた!」となりました。適切な課題(技量にあった山)、コンプリメント(「大丈夫、いいよ!」)は大事ですね。

中四国最高峰の霊峰石鎚山には鎖場があるんです。怖くていつも迂回路を行きます。いつかスキルは創造されるのでしょうか?(終わり)

運動スキルって何だっけ?その1

秋山です。爽やかな初夏と思っていたら、九州南部は梅雨入りとか・・・。

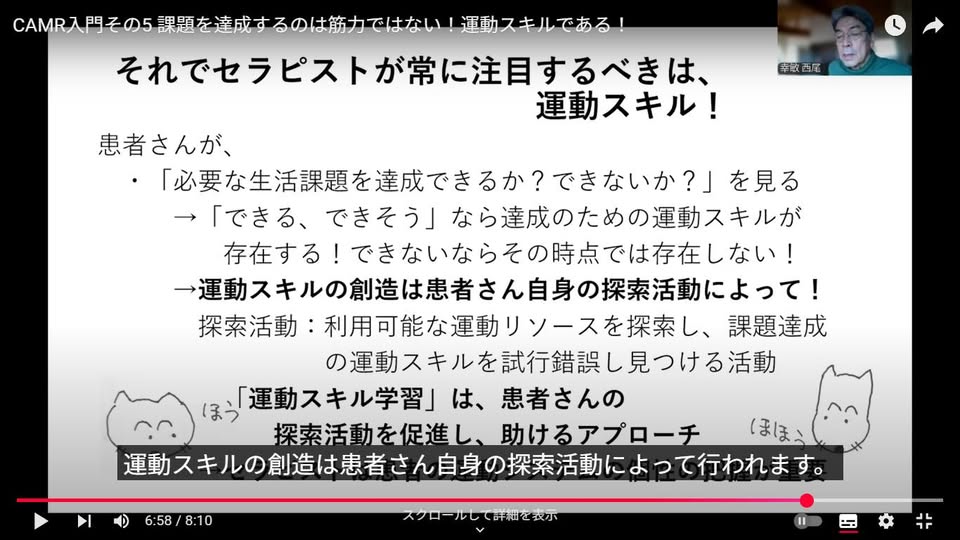

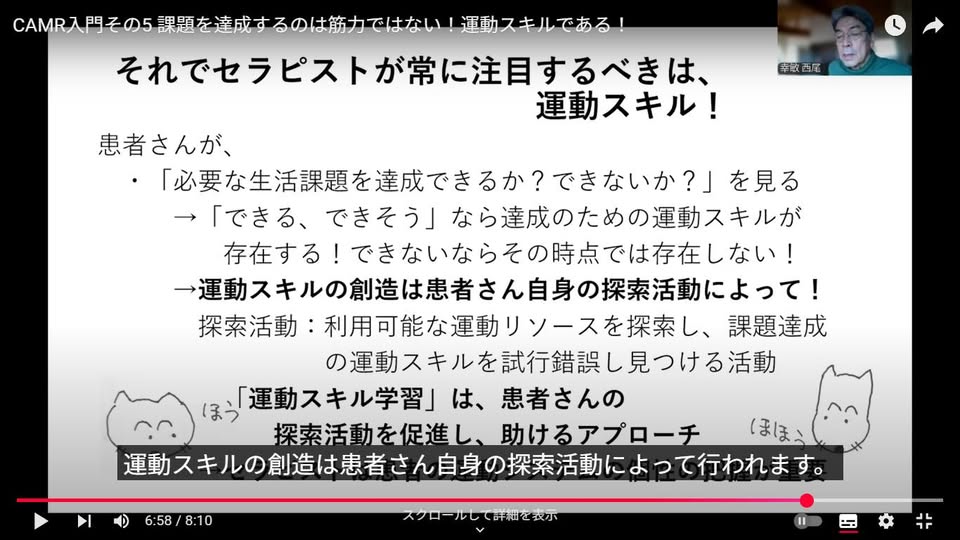

CAMR入門シリーズその5の動画がアップされています。リソースとスキルがわかりやすく説明されています。是非ご覧になってください。

「CAMR入門その5 課題を達成するのは筋力ではない!運動スキルである!」

https://www.youtube.com/watch?v=MaT8Wj1x5S8

で、最後の方に出てくる「セラピストは運動スキルを教えることはできない」「セラピストの仕事はクライアントの探索の援助」について。CAMRの中では「正しい運動の仕方なんてものはない」ということがよく出てきます。

それは納得したとして、では画一的ではなく個々に応じた運動の仕方を教えることはできるのか?答えは「No!」です。

運動スキルの創造は患者さん自身の探索活動によってなされます。その人にあった動きかどうかをこちらが決めて、それを練習してその通りに獲得することはできません。

でも、ついつい教えてあげたいと思っちゃいますよね。外から見てると、わかっちゃう気になるんですよね。ついつい、細かく「あーして、こーして」と言いたくなる。

いや、むしろ運動の仕方を伝授することがセラピストの役目ではないのかとすら思うかもしれません。運動や疾患について勉強してきたし、いろいろな症例を見ているし。クライアントにわざわざ無駄な試行錯誤をさせる必要はないのではないか?だんだん一理あるような気になってきますよね。

次回、自分たちが課題達成する時を例に、やはり行為者自身が探索し試行錯誤を重ねる必要があることを見ていきましょう。続く~

学校では「構造と各器官の働き」から運動システムを習います。これはこれで有効な見方ですが、人の体を機械のように理解します。だからそれだけではちょっと物足りない!

CAMRはシステム論を基に、人の振る舞いを観察して人の運動システムの作動の特徴を理解します。これによって機械ではなく、生物としての人の運動システムの特徴がより活き活きと理解できます。

そうするとこれまでとは異なった新しいアプローチが生まれるようになります。

学校で習う理解を基にしたアプローチとCAMRのアプローチの二刀流で仕事をすると、問題解決能力がアップして日々の仕事が楽しくなりますよ!

日時:2025年9月14日(日曜日)

9時半~13時まで

場所:広島アステールプラザ 第2小会議室

勉強会申込みは、氏名・職種・経験年数を記入。以下の◎をアットマークに変えてメールしてください。

Camrworkshop◎mbr.nifty.com

問題は「ある」のではなく状況の中に「生まれる」、時として「作られる」 番外編~問題も「問題」にならなければ問題ない ~

~

秋山です。連休は九州旅行に行き、温泉に入りすぎて肌の油分が無くなってしまいました。乾燥してかゆいです。

判じ物のようなサブタイトルですが、「それは本当に『問題』なのか?」ということです。

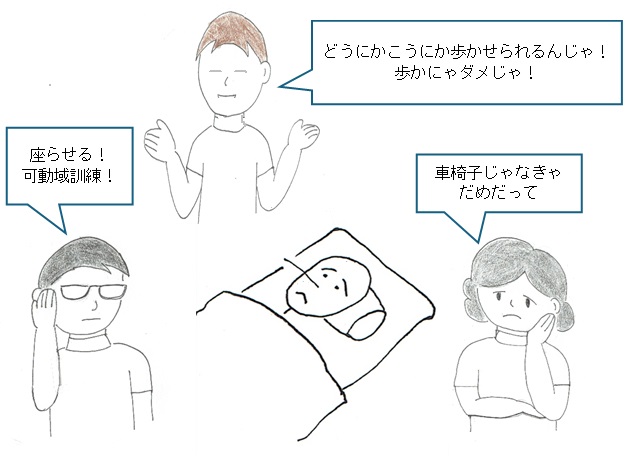

ケアマネさんからこんな相談をされました。「Aさんの妻は、『夫は昼間もいつもベッドにいる。全然動こうとしない。体操とか運動しないとだめになる。何とかしてほしい』と言われるんだけど、家でできる体操みたいなのある?」Aさんは家で動かないということがまず問題になってるようです。

最近は自主トレ用のパンフレットも動画もたくさん出ています。臥位~立位さまざまなレベルのものがありますね。まあ、経験上こういう時に、言葉通りに体操を紹介しても実施されないことが多いですね。

問題は状況の中に生まれます。

ケース1:Aさんはかろうじて伝い歩きができるレベル。食事は食卓の椅子でとるけど、それ以外はほぼベッドでごろごろ。活動量が著しく低下しています。この状態では、家で動かないのは廃用症候群を進行させるので「問題」といえそうです。

ただ、「だから体操を!」というのはちょっと短絡的ですかね。長く座っても疲れにくい椅子を用意するとか、テレビを見るとか新聞を読むとか好きなことをベッドから離れてできるような環境整備とかをまず整えてみてはどうでしょう。

ケース2:上記のような動作レベルのAさんですが、週3回通所サービスを利用していて、そこではできるだけ歩いて移動し集団体操やレクに参加して横になることなく過ごされています。

となると様相は変わってきます。家ではゆっくりしていたいと思われているのかもしれません。また、妻が言うほど動いてないわけではないかもしれません。

妻は「朝はさっと着替えて食事を済ませてくれないから、いつまでも朝の家事が終わらない」と不満があり、そのことを言っているのなら、「体操指導」は良い解決策ではないです。やることをやってしまえば、ベッドでゴロゴロしていても問題にはならない。

一見、「問題」っぽく見えることに飛びつかない、じっくりとそのことが起こってる状況を見てみることが大切ですね。西尾さんの投稿は毎回印象的な素敵なイラストがついていましたが、私は絵心も作画技術もなく、ギブアップです。でも、何もないのは寂しいので写真を載せました。内容に関係ないけど・・・。

問題は「ある」のではなく状況の中に「生まれる」、時として「作られる」 その3~誰の問題か?それが問題だ!~

秋山です。大型連休、いかがお過ごしですか?さて、完結編です。

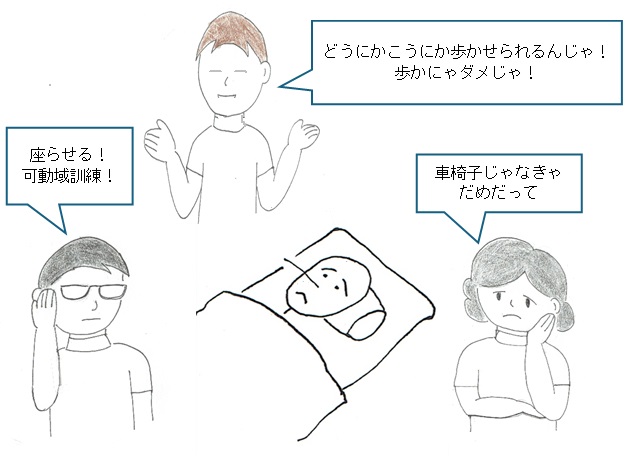

ここで振出しに戻って、最初に起こったことは何かを考えてみましょう。そうです。「入浴介助で抱えてもらう時に首がとても痛い」だったのです。これがAさんの問題だったんですね。

そこから夫のBさんは「歩かせてなかったのが問題→歩行器を再び借りてしっかり歩かせる」、それを聞いたケアマネさん「危険なのに自分の考えを通そうとする夫の頑固さが問題→担当OTから話してもらう」、相談されたOT「足部の保護のため車椅子導入しているのに使われていないのが問題→移乗の練習。医師から歩行のストップをかけてもらう」、依頼された医師「診察していろいろ説明しても聞き入れない夫が問題→前から言っている基本を夫にやらせる」と、元の問題を離れてそれぞれが「問題」を作ってたんですね。

これら一つ一つも問題ではあるのですが、今はそこじゃない。ある問題に対して、それぞれの立場で専門性を活かして協働して解決に向かう、にはなっていない。自分が常日頃感じている問題にすり替わっていってしまった。解決すべきは「入浴時の苦痛」だったのです。

さて、解決に向けて仕切り直し。一番肝心な訪問入浴業者さんに状況を伺います。あちらのスタッフもこまっていたところでした。そこで今更ながら、Aさんの身体状況をOTから説明。スタッフから「担架みたいな補助具もあるんですがどうでしょう」と提案有り、次回試すこととなりました。Aさんにも話を伺い、首が動くと痛いという不安でより硬くなり、さらに痛みの不安が増すという悪循環がありました。

ネックピローでゆるく固定することで「これなら我慢できる」となりました。

Bさんには「歩けなくなるとの心配はごもっとも。足を保護する形で、まず立つ練習をする方法を考えます。入浴はリラックスできるよう、スタッフに任せましょう」とお伝えし、何とか納得していただけました。

Bさんには着替えの介助が難しいという悩みもありました。脱ぎ着の前に行うよう、軽く手足の屈伸のコツを説明。それを可動域訓練指導と主治医に報告(^^;) 痛みの訴え無く、入浴することができました。

この問題の解決方法はいろいろあります。今回やったことよりももっといい方法があると思います。そもそも、早く気づけよ!私!これからは多職種協働がますます重要ですが、かみ合ってないと感じることもあります。そんな時は「それは誰の問題か?」を整理してみると解決の糸口がつかめるかもしれませんね。(終わり)

問題は「ある」のではなく状況の中に「生まれる」、時として「作られる」 その2~で、何が問題だったっけ?~

秋山です。先週の続き、訪問リハビリの事例です。

Aさんは体調不良から臥床時間が長くなり、現在ほぼ寝たきりです。仰臥位の形で拘縮が進み、起き上がりや端座位保持が困難になっています。強い尖足、足趾に潰瘍や壊死があり歩行できなくなっていました。2ヶ月前まで歩行車で室内介助歩行されていましたが、足部への負担が大きく、歩行車は返却し車椅子に変更したところでした。

主介護者の夫のBさんは歩行させたいという気持ちが強く、車椅子は「乗せるのが、かえって大変じゃ」と使用されていませんでした。ベッド上清拭対応でしたが、訪問入浴を利用されることとなりました。その2回目が終わったある日・・・。

ケアマネ「Bさんが、『入浴の時、寝たままふたりでかかえられると、すごく首を痛がって大声出すけぇ、また歩行車を借りて歩かせていいか。本人も歩く方がましと言う』と言われるんですがどうでしょうか」

私「足の状態がよくないし、拘縮や筋力低下もあるから転倒リスクが高く危険ですね。壊死の部分の治療中だから足先への負担は移乗くらいの最小限でないと。車椅子を使えばいいのですが、Bさんはその気なさそうですね。使い方を説明しているんですが。今度、移乗するところをみてもらいます。とりあえず主治医から歩行のドクターストップかけてもらいましょう」

ケアマネ「主治医に伝えますね」

主治医からケアマネとリハ担当(私です)に招集かかり三者でカンファレンス。

医師「で、どうなの。歩くなんて無理でしょう」

私「そうですね、先生から足の治療のためにストップをかけてもらえ・・」

かぶせ気味に

医師「言っても言ってもだめでしょう、あそこは。もっと基本をさせないと。可動域訓練の指導してるの?」

私「なかなか忙しい方なので・・」

明らかにかぶせて

医師「そんなこといってるから、ここまでになっちゃうんでしょう!座れてるの?えっ、ほとんどやってない?もう!まず座位保持。夫にさせるためには?じゃあ、食事の時はしっかり起こして。日に3回ね。それと毎日下肢の可動域訓練させるように。プランたてて報告して」

私「・・・(そんなことできりゃ、今ここに来てないよ!)」

ケアマネ「・・・(ここはひとまず撤退しましょう)」と目で訴えられ、いったん退却。

ケアマネ「Bさんは先生への要望もしょっちゅう変わりますからね。先生も振り回されてるという気持ちがあるんでしょうね。実はこの前の入浴ではBさんが強く言って、訪問入浴の人と三人がかりで歩かせたそうです。それで『できる!』と思ったみたいです」

私「えー、だめですよ。だから足が治らないんですよ。訪問入浴さんも断ってくれればいいのに。車椅子ですよ、車椅子!」 と、車椅子を連呼しながらも、何かおかしいと思いました。

ちょっと頭を冷やして見直すと、この話の流れは変だ、解決になるのか?っていうか、そもそも問題は何だった?続く~