人の運動システムには「なんとか問題を解決して課題を達成するために、自律的に身体の内外に利用可能な運動リソースを探し、問題解決と課題達成のための運動スキルを生み出して、必要な課題を達成しようとする」性質がある。

これはCAMRでは「自律性」と呼ばれる作動の性質である。

この作動の性質は、たとえ障害が起きても変わらずに作動する。問題を解決して必要な運動課題を達成するというのは、運動システムのもっとも基本的な作動だからだ。もし仮にこの作動の性質が見られないとしたら、人の運動システムとしては崩壊していると言える。

脳卒中では発症直後に弛緩麻痺が見られる。弛緩状態の体というのは、可動性のある骨格が水の袋に入っているようなものだ。プラスチックの袋に水を入れてテーブルの上に置くと重力に押されて安定するまで広がろうとする。弛緩状態の体もそんなことになる。不安定に揺れながら安定するまで広がろうとする。

そして健側の体を常に患側に引っ張り続ける。常に揺れて体全体を不安定にする。体重を支えたり重心を移動したりすることができない。これでは体を安定させたり、動いたりすることができなくなる。

それで運動システムは自律的に問題解決を図る。弛緩状態の部位の筋肉を硬くするわけだ。身体の内部に筋肉を硬くするためのメカニズムを探して総動員する。

傷ついていない脳幹から下のレベルでコントロールされる伸張反射や原始反射を亢進させることで、少しでも筋肉に収縮を起こそうとする。また筋肉自体にはキャッチ収縮というメカニズムがあってエネルギー消費無しに収縮状態を維持することができる。これを強めて筋肉を硬くする。

硬くなると体重を支え、重心移動のための支点もできる。これで動くことが可能になる。あるいは硬くなって塊となった上肢は揺れることなく健側の体についてくるようになる。それで動けるようになるわけだ。

CAMRでは、体を硬くするのは障害後の弛緩状態という問題を解決するための運動システムの自律的な問題解決であると理解する。これはCAMRでは「外骨格系問題解決」と呼ぶ。筋肉を硬く固めて、カニや昆虫などの外骨格動物のようにそれで支持を得るからだ。

だが、これで「めでたし・・・」とはいかない。この問題解決は、あり合わせのメカニズムを使った急場しのぎの対処である。抑制が利かない。次第に過剰に繰り返されるようになる。体は徐々に硬くなって、運動範囲を小さくしてしまう。硬くなった筋肉は抵抗になり、動く速度が遅くなる。あるいは動くためにより努力が必要になる。ちょっとした運動でも発熱、発汗、息切れが見られるようになる。

さらに過剰に繰り返されると硬く成りすぎて動けなくなってしまう。あるいは不快感や痛みなどが見られるようになる。

初期には問題解決の作動だったのに、次第に新たな問題を生み出して患者さんを苦しめてしまう。このように問題解決が新たな問題を生み出してより悪い状況を作り出すような問題解決を、CAMRでは「偽解決(psuedo-solution)」と呼ぶ。

実はこの偽解決が患者さんの障害による状況をかなり悪くしている。偽解決状態を改善するだけで患者さんの持っている隠れた運動能力が発揮されやすくなってくる。

これら伸張反射や原始反射の亢進や筋肉が硬くなって過緊張状態になることは、Jacksonの階層型理論では脳性運動障害の症状として理解されていた。

Jacksonは陽性徴候の原因は、中枢神経系の上位レベルの下位レベルの解放現象として説明した。それで治療方針としては、上位レベルの機能を回復するという方針を持つ。壊れた脳細胞の再生を目指したり、壊れていない脳細胞にその機能を再学習してもらったりしようとするわけだ。

この考えは日本に入って60年近く経つが、未だにそれがなされた、成功したという科学的報告はない。きっと実現不可能な方針なのだろう。

さて、CAMRでは外骨格系問題解決によって生まれた筋の硬さは、障害後の運動システムの問題解決の作動によって生まれた状態である。症状そのものではない。それでその過緊張状態という偽解決状態を改善することは可能である。

たとえば上田法という徒手療法がある。(その4に続く)

知覚システムについて考える(最終回)

結局僕はその後、その職場を離れたのですが、今思うと、文字盤のコミュニケーションが可能だったのは、上田法をいくつも組み合わせて全身に行った後ではなかったかと思います。

つまり上田法によって体が緩み、ボーンスペースが動くか動かないかの問題ではないか?ベルンシュタインの例で示した様に、眼球が動かないときには、対象物の形や大きさが判別できないという知覚システムの性質にあるのではないか?自ら能動的に動いて初めて形が判別できるので、実は見ていても眼球は動かず文字を認知できなかったのではないか?

Carr & Shephardが、脳卒中後に弛緩状態になると感覚脱失が起こるが、自ら動き始めると感覚は回復すると言っていましたが、逆に硬くなりすぎてボーンスペースが動かないときも同じように視覚の低下のようなものが起こるのではないか。

実は上田法を全身的に行うとそれなりの時間がかかり訓練時間を超過することも多いのです。だから上田法後に文字盤の訓練をする時間がなくなってしまうのです。たまに時間の余裕のあるときに、上田法後に文字盤を使ったのです。読めたのはその時ではないか?

逆に文字盤を使ったコミュニケーション練習をメインに行うときは、上田法を行うと時間がなくなるので、上田法なしでいきなりそれをやっていたのです。ご家族も普段の生活の中で常に文字盤の練習をやろうとされていましたので、ほとんどの場合、眼球の動きが悪くて読めなかったのではないか?

セラピストの習性で、身体を動き、課題を達成するシステムとしては捉えるけれど、動く知覚システムとしてその性質から考えてみる視点が欠けていたのではないか?

あるいは他の気がつかない可能性もあるのか?どうも自信がありません。

とりあえずこのアイデアを元の職場の同僚に送ってみました。結果はどうなるでしょうか? 僕自身、より多くの人の意見を聞いてみたいと投稿することにしました。どうか多くの方からご意見いただける様お願いします。職場を離れた今でも大きな心残りの一つなのです(終わり)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

知覚システムについて考える(その2)

実は前の職場で、全身硬くなって、動きはほとんどなく、顔は仮面様、眼球の動きも見られない方を担当したことがあるのです。動くのは右の肘のわずかな屈伸と、右手を握る動きだけです。指を開くことは難しいのです。介助者の指を右手の中に入れ、「痛いですか?」と質問をすると「イエス」の時はぎゅっと握られるのですが、これも確実でないことがあるので、すぐに「痛くないですか?」と聞いてぎゅっと握らないことを確かめて確実な答えとします。これによって意思確認をしていました。

また全身が硬いだけでなく、時々は更に全身の緊張が高まり発熱と発汗を不定期に繰り返されていました。いつも硬いからだが更に緊張して震えながら発熱と発汗をするのです。真冬でも扇風機を当てないといけない状態でした。かすかなうめき声も出されるのですが、それは声にならないと言ったものです。

僕が行なったのは上田法という徒手療法を使ってまず全身の硬さを落としていくことでした。上田法のいくつかの技法を組み合わせて全身の硬さを落としていくのです。

3ヶ月もすると次第に体が緩んできて、緊張して発熱、発汗することも大きく減ってきました。

また右手は全体的に手を握ったり握らなくではなく、ものをつかんだり離したりもできる様になられました。お母さんが棒の先にタオルを巻いたものを作って渡すと、必要に応じてからだや頭をそれで掻く様になられました。また遠く離れていても質問に対してその棒を挙げて答える様になられました。いちいちそばに行って、手の中に指を突っ込まなくても良くなったのです。

お母さんは「楽そうに過ごす様になった」と喜ばれます。

また右肘が伸びる様になったので、セラピストが体幹の右側下にクッションを入れて半側臥位の位置にすると、左側のベッドの手すりに手を伸ばしてつかみ、腕を曲げて背中を持ち上げる様に体をわずかに移動することができる様になりました。これを毎回の訓練で10回程度行われる様になりました。

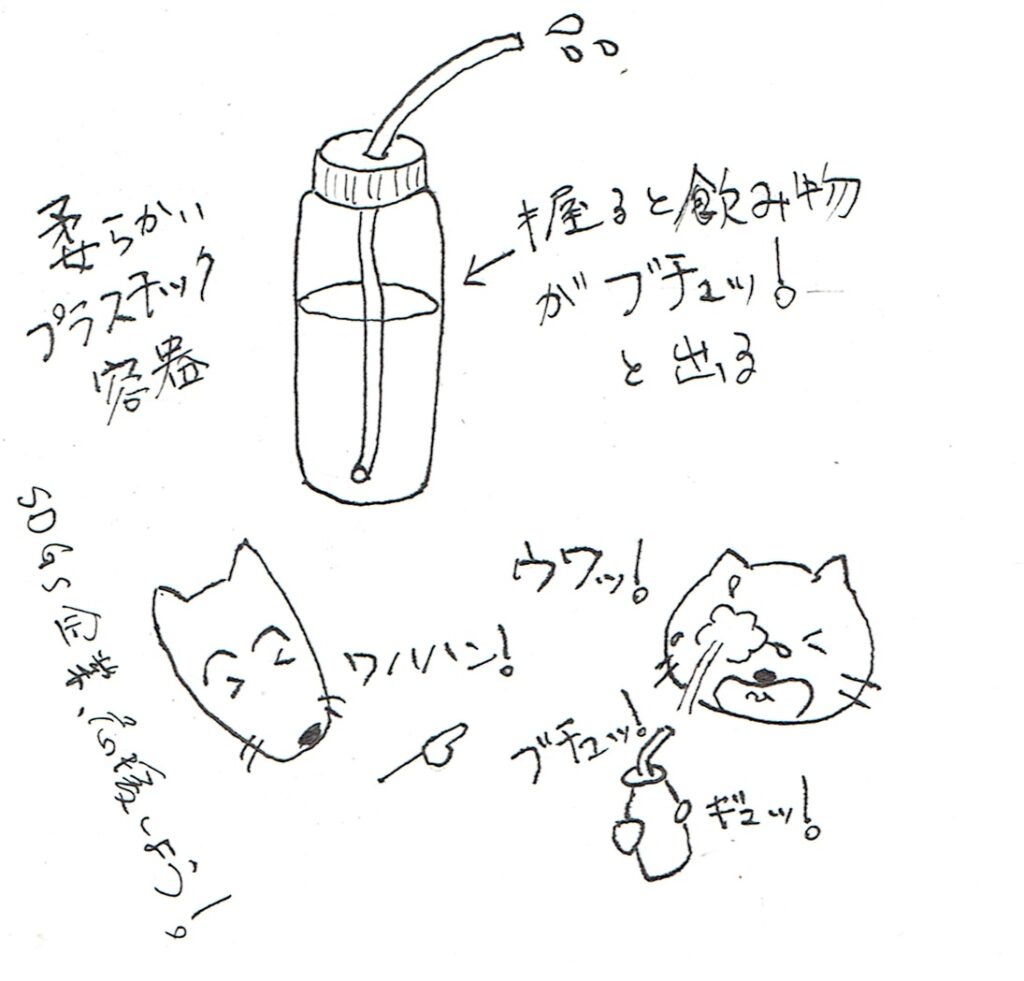

また聞き取れる様な声を出される様になって、それで人を呼ばれたりもされます。プラスチック容器で、押すと飲み物が出るものを作って握っていただき、一人で飲水をする練習も始められました。

せっかくなのでもっとコミュニケーションができるようにと、文字盤やタブレットでボタンを押すと声が出る様なコミュニケーション装置も作って練習を始めることにしました。しかしここで文字が見えない、あるいは読めないのではないかという疑問が出てきたのです(その3に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

7月4日(日)15:59まで、無料キャンペーン中!

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!