運動の専門家って・・・何?(その4)

前回は、セラピスト教育の中で「若い健常者の平地での歩行の形」を「正しい歩行」として基準や目標にするようになると述べました。

学校ではビデオの運動観察によって患者さんの歩行を見ます。学生は「歩き方が変」とすぐに気がつきます。「歩き方は変だけど、安定して歩いている」という評価はなかなかしないものです。教官も「歩き方が問題である。健常者のものとどれだけ違っているか」と健常者の形の違いに焦点を当てがちです。形の違いは見つけやすい。

つまり教官は学生に「麻痺があってもこのような分回しスキルを用いて、安全・安定して移動課題を達成できている」と別の視点を教えることはないし、学生も理解が難しい。「だって格好がおかしいからダメでしょう」と素直に言う学生もいます。

ともかく運動観察は健常者の歩行との形の違いに焦点を当てて学習することになります。教官も学生もその方がわかりやすい。

教科書などもそれを強めます。たとえば分回し歩行は「代償運動」とか「異常歩行」のようなレッテルを貼って説明します。健常者とはやり方あるいは見た目の形が違っているだけのことなのですが、まるでそれが障害の特徴であり、障害の理解であるかのような印象を与えます。

そうすると障害の理解は「姿勢・運動のやり方や見た目の形の違いと理解できる。だから姿勢・運動のやり方や見た目の形を健常者のやり方や見た目に近づけることがリハビリである」といった誤解を学生に与えているのではないかと思います。

実際にそんなセラピストによく出会います。片麻痺の患者さんの歩行を観察しては、「蹴り出しがない」とか「脚をまっすぐに振り出して」とか言って柔軟性を部分的に改善したり、特定の筋群の活性化を図ったりして歩行の修正らしきものをしています。見た目の健常者の違いを単に健常者の形に近づけようと意図しているだけです。訓練は、片麻痺患者さんの歩行のやり方と形を変えることが目的です。

やはり若いセラピストにとってみると、障害とは「異常な形で歩行をする」ことであり、リハビリとは「異常な形の歩行を健常者の歩行に近づけることと考えてしまうのでしょう。

つまり極端に言えば「障害=姿勢・運動の形の異常」なのです。どうもそれ以外の視点を持ちにくくなってしまうようです。これが前回言った、「障害の問題を姿勢・運動の形の問題に矮小化している」ということです。

僕自身も臨床に出た時はそんな感じでした。しかし臨床経験豊富なセラピスト達に接する過程で、それは単に見た目の運動の形のことを言っているだけで、それよりは大事な別の視点があると気づかされます。

たとえば歩行の安全性は?持続性は?そして実現可能な運動変化か?さらに患者さんが自らの生活を送る上で必要な生活課題を達成することができるか?どの程度の困難を伴うか?どんな工夫が患者さんの課題達成を助けるかといった視点で歩行を見ることもできます。

つまり何を問題にして障害を見ていくかということです。姿勢・運動の形はもちろん参考になるのですが、それ以外にも見るべき重大な視点、改善するべき点は沢山あるのです。

でも教える教官にとっても、教えられる学生にとっても一番わかりやすいのは形の問題であり、そればかりが頭に残ってしまいます。

実は僕自身、臨床経験4年ほどで教官になってしまって、そんな安易な授業をしてしまった反省があります。特に教えるのが難しいと、ついつい楽な方法を選んでしまって(^^;)

しかし今考えても学校の授業ではどんなに頑張っても限界があります。どんな人も実際の患者さんを見ながら経験を積んでいく過程で初めて得られる視点や理解があります。新しい視点を身につけるとはそういうことなのでしょう。

職場に経験豊富なセラピストがいればラッキーですが、先輩のセラピスト達が皆揃って「障害とは姿勢・運動のやり方や形の異常である」と考えていると、その矮小化した視点しか持てなくなってしまうようです。まあ、大変なことです。

実際に卒業してからも様々な研修や講習を受けて、職場以外での視点や理解を広げていく必要がありますね。(その5: 最終回に続く)※毎週木曜日にはNo+eに、別のエッセイを投稿しています。 最新の投稿は「『正しさ幻想』はどうして生まれるのか?」 以下のurlから。 https://note.com/camr_reha

問題解決能力をアップしよう!

私たちが学校で習う問題解決方法は、「悪いところを見つけてそれを原因とし、治して元に戻す」というものです。

たとえば歩行不安定があると悪いところを探して下肢筋力低下が見つかります。それで下肢筋力を改善して、元の安定した歩行に戻そうとするわけですね。

多くの整形疾患や廃用症候群、徒手的療法などでも非常に有効な問題解決方法なのです。

しかし、脳性運動障害の麻痺のように治せなかったり、悪いところがいくつもあって焦点がぼやけたりするとアプローチに困ってしまうこともあります。

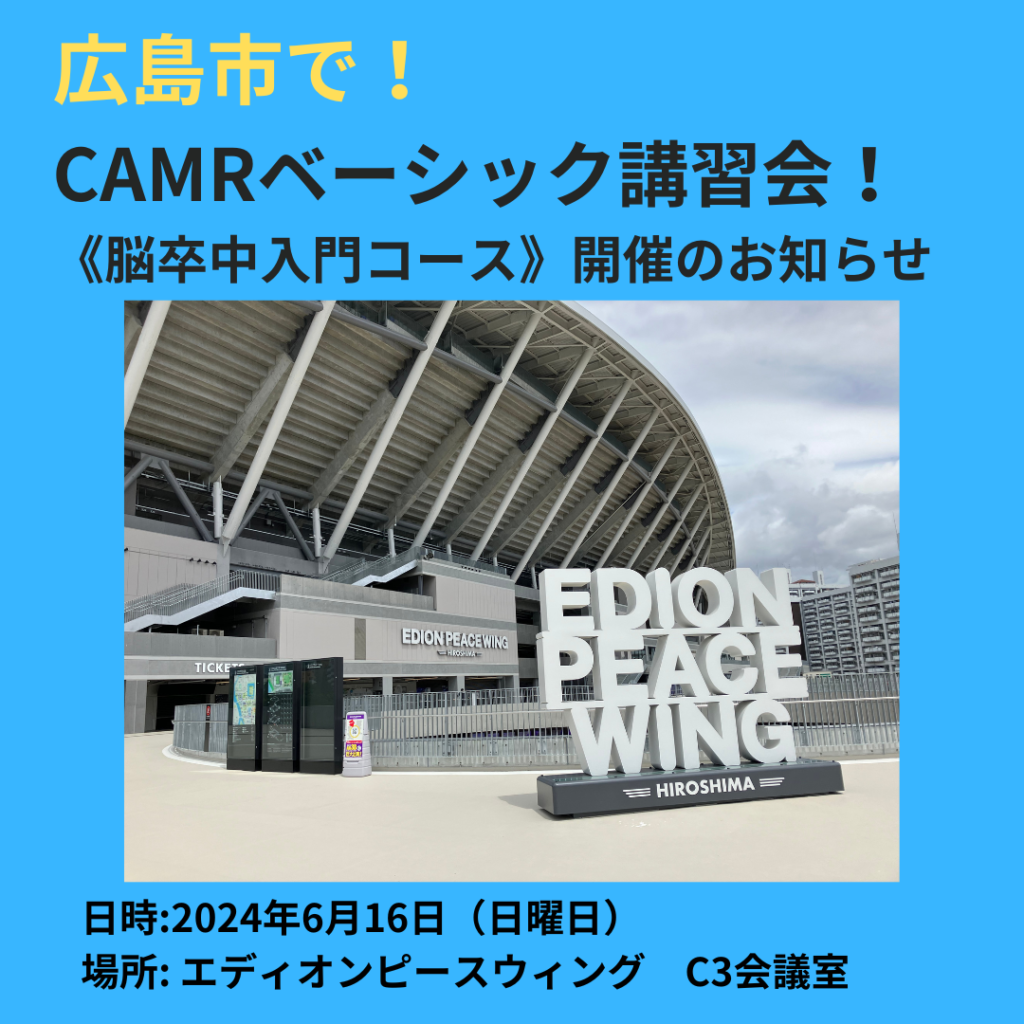

そんな場合は、CAMR(カムル)。CAMRはシステム論を基にした日本生まれのリハビリテーション・アプローチで、問題解決に原因を必用としません。

「変更可能」な身体要素、環境要素、社会的価値観などを変化させて、たくさんの要素の相互作用から生まれる状況を変化させます。好ましければ持続・繰り返し、もし変化がなかったり、好ましくない状況になったりすると、さらに別の状況変化を起こす・・・・こんな問題解決方法です。

一見すると非効率にも思えますが、コツを掴むと劇的に運動状況を改善します!

学校で習った方法に加えて、CAMRも身につけると問題解決の能力が一気にアップします!

今回の講義はは1日4時間です。前回も「1回の受講で脳卒中の理解や評価、リハビリが劇的に変化する」とご好評をいただきました。

※CAMRはContextual Approach for Medical Rehabilitationの短縮形で、和名は「医療的リハビリテーションのための状況的アプローチ」

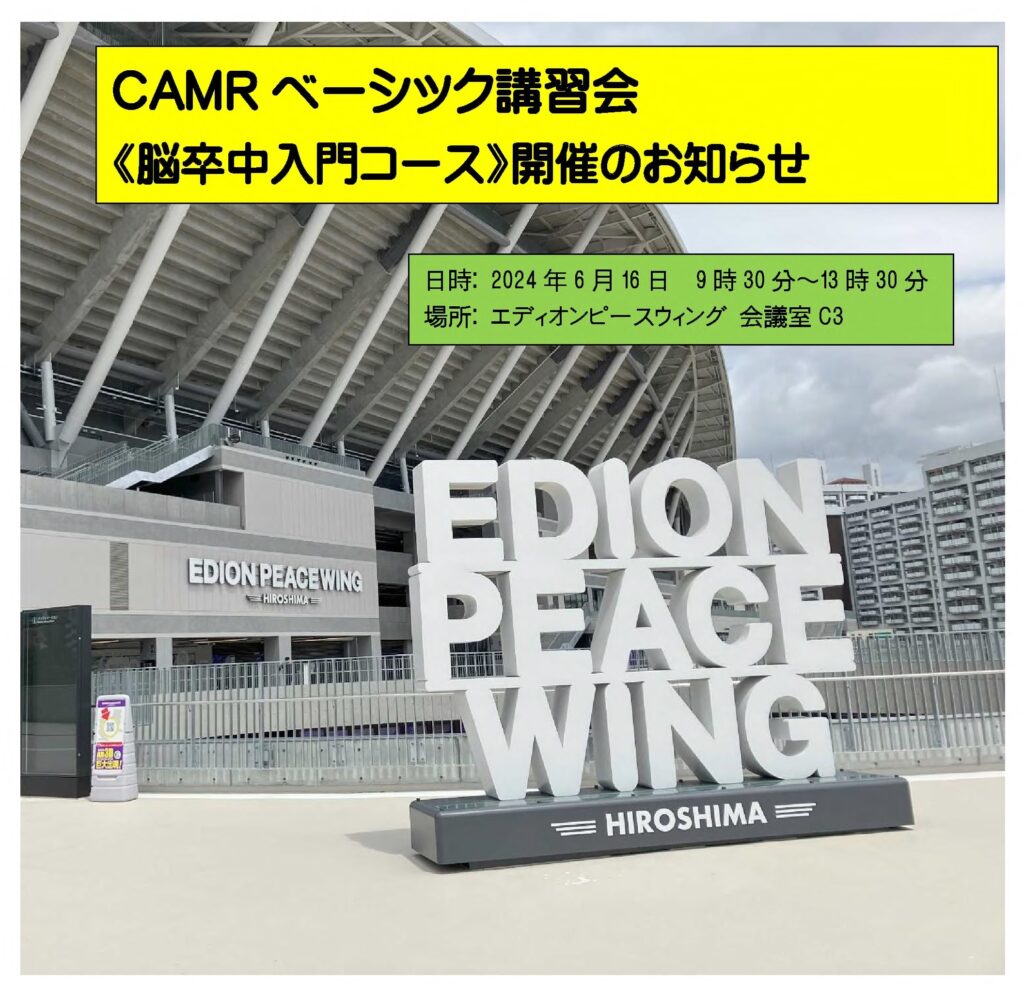

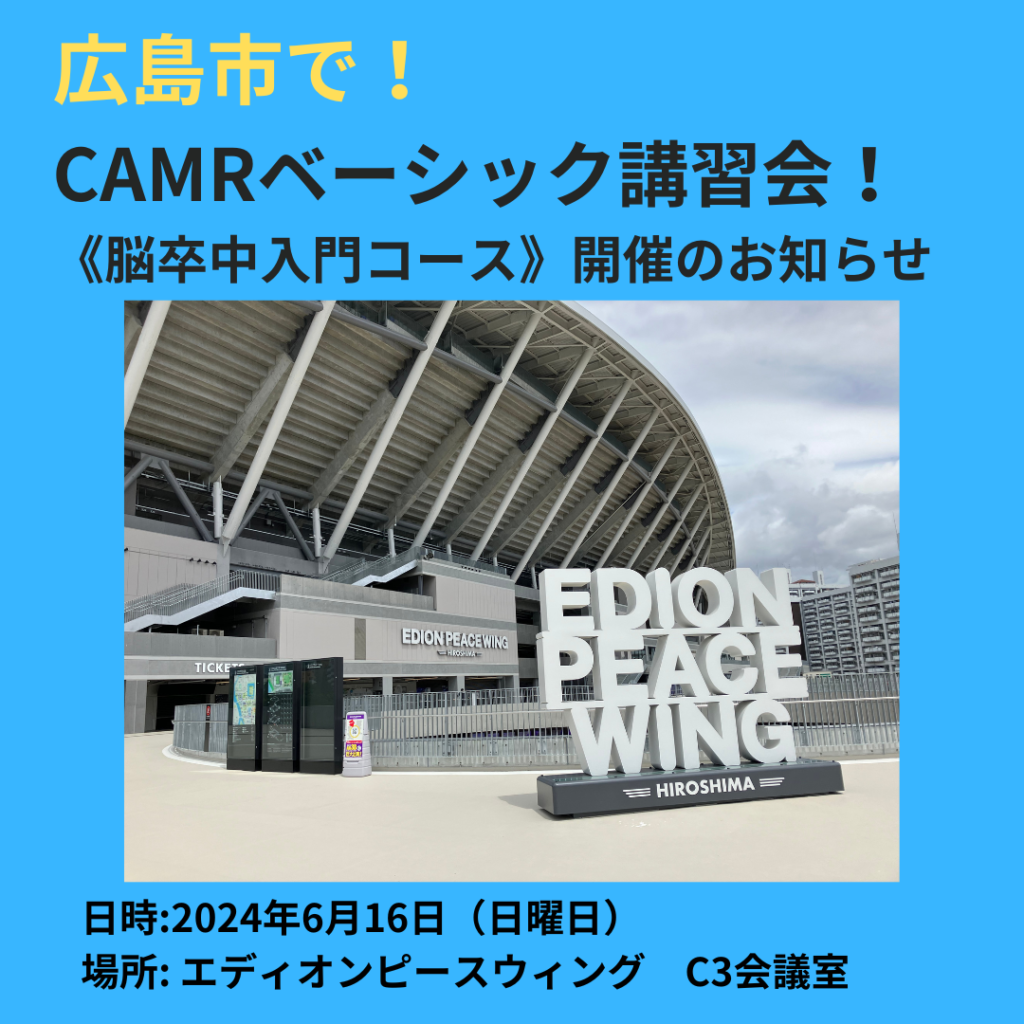

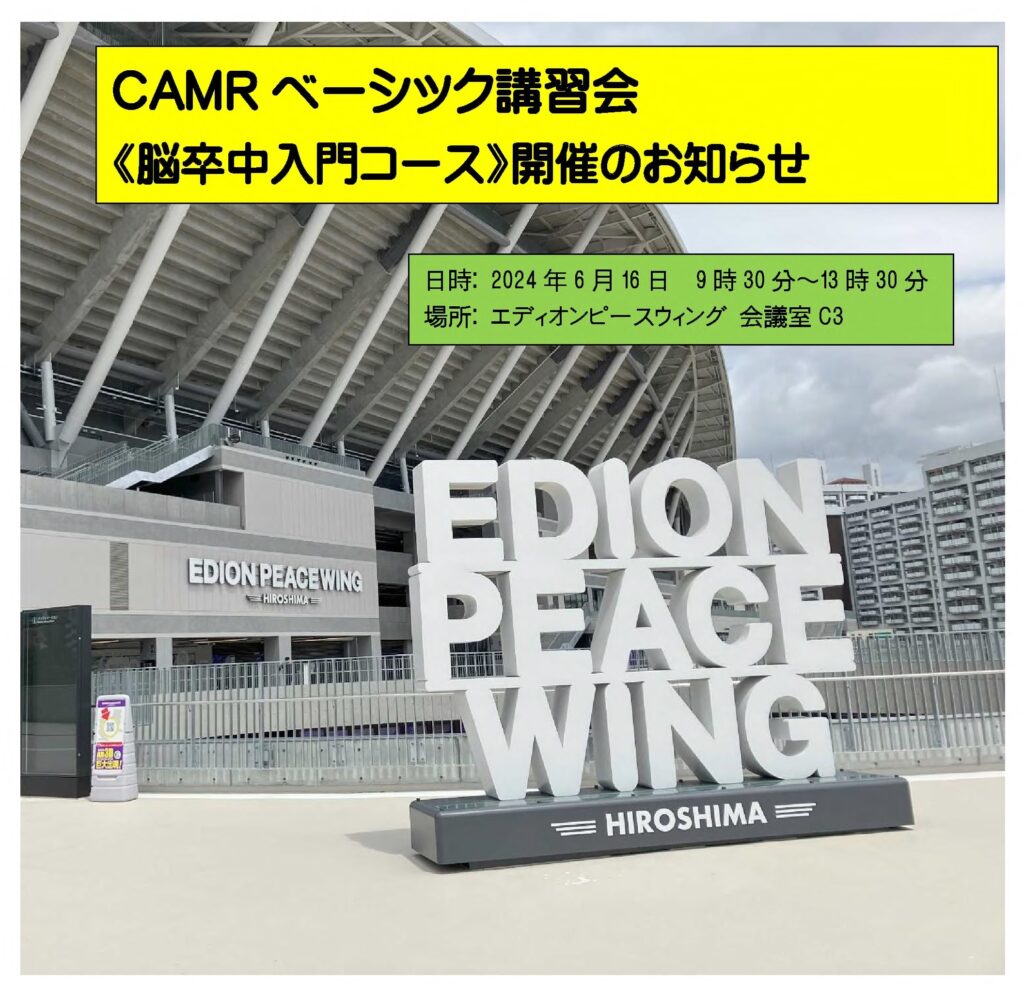

日 時: 2024年6月16日 9時30分~13時30分

場 所: エディオンピースウィング 会議室C3

広島市中区基町15−2−1

受講料: 2,000円(4時間の受講料です) 参加資格: PT・OT・ST

募集人員: 15名

申込み・問い合わせ: camrworkshop◎mbr.nifty.com

(面倒ですが上の◎を@の半角に置き換えてお申し込みください。氏名、職種、経験年数をお書きください。講習会の詳

細はメールでお知らせします)

申込み期限: 6月15日土曜日午後8時まで

運動の専門家って・・・何?(その3)

前回までのお話。

リハビリのセラピストは「運動の専門家だから、患者さんに正しい運動のやり方を教えて」と他職種から言われて悩んでいたところ、「正しい運動感覚入力で脳に運動プログラムを再学習させる」というアイデアを知ってすごく惹きつけられました。

でも実際に見てみると、教科書に載っているような若い健常者の平地での歩き方の形を繰り返して真似してもらうことでした。しかもできないところはセラピストが介助(ハンドリング)あるいはタッピングなどで感覚入力してその形を再現して、それを繰り返す。しかも年単位で、たった一つの歩行のパターンを繰り返す・・・・

見ているとセラピストはまるで人形浄瑠璃の人形使いです。でもセラピスト本人は、運動感覚の入力を通して患者さんの頭の中に運動プログラムを入力しているプログラマーのつもりなのかも知れません。

しかし他人が動かし、他人が入力する感覚を学習しているわけで、セラピストの活動に依存した動きの学習です。つまりセラピスト無しではできない運動の学習です。つまり人形遣いの動きに合わせて動くためのプログラムを入力しているのではないか?

また世の中の環境は多様です。セラピストが目指すべきは、患者さんに若い健常者の歩行の形を再現してもらうことではなく、「状況変化に応じてその場に相応しい歩行の形を柔軟に多様に生み出して適応的に歩く」能力ではないか、ということです。

それでセラピストが考えるべきは、どうやったら「状況変化に応じてその場に相応しい歩行の形を柔軟に多様に生み出して適応的に歩く」ことができるようになるか?ですよね。ただこの問題はこのシリーズの最後でまとめて説明します。

さて、今回問題とするのは、「セラピストが目標とするべき『正しい歩き方の形』なるものがある」という思い込みです。

この思い込みは実は学校で習っているのではないかと思います。

学校では要素還元論を基に、全体の振る舞いはそれを構成する要素の振る舞いから理解します。たとえば歩行不安定という全体の振る舞いがあれば、各部位の筋力や柔軟性などの構成要素を調べて、両下肢の筋力低下があれば、「両下肢の筋力低下が原因で歩行不安定が現れる」と因果の関係で理解します。そうすると両下肢の筋力強化が実施され、問題解決に繋がるわけです。

この前提はまず人体の設計図が頭の中に作られる必要があります。だから学生は解剖学や生理学、運動学を基礎学問として習います。そして頭の中に作られたこの設計図を基に患者さんの運動を観察します。問題があれば設計図を基に因果関係を想定して原因となる構成要素にアプローチする訳です。

でもこれはかなり難しいことです。臨床経験もないし、人体の設計図も習ったばかりです。なかなか観察を基に因果関係を見いだすなんてとんでもなく難しい課題です。

一方で片麻痺患者さんの分回し歩行は、健常者の歩行の形と明らかに違います。左右差が大きく、重心移動も大きく、患側下肢は明らかに健常者とは違う軌跡を描きます。ちょっとコツさえつかめば、誰でも違いを観察することができます。

だから運動の形を区別することは非常にわかりやすいのです。教科書に載っている 若い健常者の颯爽とした歩行や自分たちの歩行の形と比べてみればすぐにわかります。

僕もリハビリ養成校の教官を8年くらいはしていたのでわかるのですが、形で区別することは教官にとっても教えやすいのです。だから教官も安易に形に焦点を当ててしまう(^^;)学生もわかりやすい。そしてこのわかりやすさが「運動の形だけに焦点を当て続ける」原因となります。

「若い健常者のやり方や運動の形」が「正しい運動」としていつのまにか基準になり、どれだけズレているかが「問題になってしまう」のです。「異常なパターン」とか言って、障害を形の問題として理解してしまうのです。

今でも臨床で沢山のセラピストが分回しやその他の歩行をしている患者さんのそばで、「左右差をなくす」、「踵から着く」、「患脚をまっすぐに振り出す」などと指導しているのを見ます。形の違いを言葉で指示して繰り返し、治そうとしています。(昔の自分を思い出します(^^;)) 以上のように「要素還元論の視点」とは別のところで、「障害の問題」を「わかりやすい形の問題」と矮小化してしまうことが問題なのです。

次回はこれをもう少し掘り下げて考えてみます。(その4に続く)

※毎週木曜日にはNo+eに別のエッセイを投稿しています。

最新の記事は「人の運動システムの作動の特徴(その5)『状況性』」 以下のURLから https://note.com/camr_reha

運動の専門家って・・・何?(その2)

前回は、リハビリのセラピストは「運動の専門家だから、患者さんに正しい運動のやり方を教えて」と他職種から言われて悩んでいたところ、「正しい運動感覚入力で脳に運動プログラムを再学習させる」と言われて、「おお、スゴイ!これなら良いじゃん、リハビリ!」と思ったところまでです。

早速僕はそのアプローチの講習会に申込みの電話をしたのですが、「2年先まで一杯だから・・・」と断られてしまいました。 「これは困ったぞ」と言うことで、僕の住んでいる地域で開かれるその手の勉強会・講習会には全て申込み、色々と資料も集めて勉強もしてみました。

ただ勉強会などで実技の実演などを見るとまた疑問が湧いてくるのでした。

一つは「正しい運動感覚入力」というのは、セラピストが動きを口で指示し、できないときはセラピストの手で介助するということだったのです。(介助とは呼ばずに「ハンドリング」が正式名称らしい)また収縮の欲しい筋肉にタッピングを入れて収縮を促したりします。

インストラクターの動きは迷いがなく、患者さんの患側上肢は滑らかに動くのです。会場の反応は「おお、スゴイ!あのぎこちなく、動きが小さかった患手が滑らかに大きく動いている」と好意的です。

日本人はだいたい礼儀正しいのでみんなスゴイ、スゴイで会場の雰囲気が作られます。その中で患者さんも喜んでいるようです。みんなも盛り上がっています。

でも僕はへそ曲がりなのでしょう、インストラクターはむしろ人形浄瑠璃の人形使いのように見えてしまいます。

患者さんの思いとは関係なく滑らかに動いている、いや、動かされている患側上肢。これを繰り返したら健常者と同じ動きになるのか?つまり麻痺が治るのか?

歩行練習もそうで、インストラクターが体幹から重心移動と脚の動きを介助(ハンドリング)して他動的に動かします。

終わってから質問します。「えーと、セラピストが介助して感覚入力を繰り返すと、患者さんの麻痺が治って、健常者の動きになるのですか?どれくらいかかりますか?」

「麻痺が治ると言うより繰り返していくと、健常な動きそのものに近づいていきます。時間は・・・・人によって違いますが、まあ年単位で見ていただくと最初の動きと変わっているのがわかると思います」

その日のインストラクターは珍しく饒舌で具体的にはっきりと答えてくれました。それでも「うーん」と思います。 疑問はいくつも浮かぶのですが、特に気になるのは、プログラム説では筋の収縮のタイミングや強さ、筋群間の協調などが再学習される訳です。でも実際にやっているのは教科書に載っているような健常な若者の歩行に近づけるようなことです。そして歩行動作を「他動的」にやっているのに過ぎません。

それで何を学習しているかというと、セラピストに動かされ、セラピストの感覚入力に対応する運動を学習していることになるので、その動きを出すためにはセラピストの感覚入力が必要ということになって、いつまで経っても独りではその動きは出てこないのではないか、と思います。

だって子どもは大人が感覚入力しなくても、自分から動いて運動感覚入力を経験しているわけです。自から動いて必要な課題を達成して、その運動スキルを発見・学習・発達させているのです。この「自ら動いて必要な課題達成をする」ことこそが運動学習の本質ではないでしょうか?

他人が動かすのはまるで脳をコンピュータの様に、セラピストをプログラマーの様に考えているわけです。セラピストが操る運動感覚で頭の中に運動プログラムを作る?人間はロボットとして考えられているわけです。まあ、変なこと!

また年単位で一つの運動を繰り返して漸く健常者の歩行の形に近づくと言うのだけれど、「健常者のたった一つの歩行の形を繰り返し練習するだけ?あるいは健常者のたった一つの歩行の形に近づくことに意味があるの」ということです。

「正しい歩行練習」とは教科書に載っている若い健常者の歩行の形で、これを再現できることを目標に真似をさせようということです。なんだかモヤモヤします。

世の中は、坂道や階段、狭い通路にアスファルト道路、凍った路面に砂浜、岩だらけの開墾地などと異なった環境を挙げればきりがありません。

健常者はそれらのどの路面でも適切な歩行を柔軟に生み出して適応します。つまりそれぞれの状況に応じて異なった形の歩行を生み出して対応しているわけです。

たった一つの歩行の形を年単位で繰り返して、様々な状況に対応した歩行を生み出せるようになるのでしょうか?

今思うと、むしろセラピストが目指すべきは、患者さんに若い健常者の歩行の形を再現してもらうことなどではなく、「状況変化に応じてその場に相応しい自分なりの歩行の形を柔軟に多様に生み出して適応的に歩く」能力ではないか、ということです。

「他動的に動かして感覚入力する」とか「一つの運動を繰り返す」など、なんだか色々な疑問が湧いてきて期待したものではなかったのです。(その3に続く)※毎週木曜日にはNo+eに別のエッセイを投稿しています。 最新の記事は「『正しさ幻想』はどうして生まれるのか?」 以下のURLから https://note.com/camr_reha

:

:

運動の専門家って・・・何?(その1)

このページでは、「どんな立場に立つかで、障害の理解やアプローチは大きく異なる」ということを述べてきました。

「学校で習う要素還元論の立場」か「システム論を元にしたCAMRの立場」かで、障害の理解もアプローチも異なっている訳です。

単純にこの二つの立場を見比べると、お互いに対立して否定し合う、あるいは真逆のことを言っているように見えますが、実は得意とするところが違っているだけです。それで良く見ていくと両者の長所と短所は、お互いの長所と短所で補えるような関係でもあるのです。

「でも、CAMRは学校で習う知識やものの見方にかなり批判的ではないか!」とお叱りを受けることもあるのですが、それは要素還元論という方法論自体を批判しているのではなく、それに伴って生まれる様々な思い込みや勘違い、価値観を批判しているのです。

今回は要素還元論にはどんな思い込みや勘違い、価値観がともなっているのか、そしてその原因は何かを考えてみようと思います。たとえば以下のような説明を聞くことがあります。

「医療的リハビリテーションのセラピストは運動の専門家であり、正しい運動を指導するのが仕事の一つである」

これをどう考えますか?あなたは運動の専門家ですか?運動の専門家って何を知っていて、何をしているの?

僕がまだ新人の頃、「リハビリのセラピストは運動の専門家である。だから患者さんにちゃんと正しい運動のやり方を教えてあげなさい」みたいなことを、他の医療職からも患者さんからも言われたりしていました。今もそんなこと言われてます?

だから僕は歩行介助が少しプレッシャーでした。というのもただ患者さんが転倒しないようについて歩いているだけでは「ダメではないか!専門家らしく、なにか教えたり指導したりしないといけない」などと内心で焦ったものです(^^;)ただ黙ってついているだけでは、仕事をしていないように感じてしまったのです。

それでやたらと口を出したがる。「背筋を伸ばして!」とか「脚をまっすぐ振り出して!」、「足は踵から着いて!」などです(^^;)すると、「頑張ってもできんのじゃ!まずお前が足を治してみろ!そしたらお前の言う通りに歩いちゃる!」と患者さんに怒られたりする(^^;)なるほど、運動の専門家ならそれが当然ですよね。でも、できない・・・

他の患者さんで、注意をすると1-2歩は、指示に従って何とか変化するのですがすぐに元に戻ります。これを何度も繰り返すと、「一々言ったところで無駄なんじゃないか?」と思うようになります。「だって、麻痺があるからできないわけで・・・本人もやろうと努力しながらもできないわけで・・・患者さんだって、頑張ってるのにできないんだから、しつこく繰り返すのは気分良くないだろうな、やっぱり・・・」などと思ったものです。

周りの人達に話すと、「いやいや、繰り返すことによって次第にできるようになる。繰り返しが大事なのだ!これを途中で諦めたら、そこでおしまいだ。セラピストは根気が大事」などと言われてしまいます。

そんな時に「言葉で言ったところで無理だ。運動を変化させるためには、正しい運動感覚をセラピストが入力して『脳というコンピュータにその正しい運動感覚を再学習して』もらえば良いのであーる!」という話を聞いて夢中になりました。

「何だ、これこそセラピストの仕事ではないか!『運動プログラムの再学習!』なんと魅惑的な言葉だろう。これは間違いなくセラピストの仕事を価値のある唯一無二のものにするに違いない」などと思ったものです。

まずは「ただ指示を繰り返しても無駄」と言われてすっきりしました。その代わりに「正しい運動感覚入力による再学習」だと説明してきます。これもなんだか新しいアイデアの感じがして好ましく思ったものです。(後にこのアイデアは運動コントロールの「プログラム説」と呼ばれることを知ります)

ただこれは新たな困惑と疑問への入り口だったわけです(^^;)(その2に続く)※毎週木曜日にはNo+eに別のエッセイをアップしています。最新の記事は、「リハビリのセラピストはプログラム説がお好き?」https://note.com/camr_reha/n/n839fe9ed4275

過剰な情報と知識の中で

僕は30代の後半から10年間、リハビリ養成校の教官をしていた。その頃は科学的な知識や最新の情報は「パワーである」みたいなことを感じていたと思う。

だから講義・講義準備や事務仕事以外には図書室にある英語雑誌を読むことに当てていた。

友人との議論でも科学論文から仕入れたアイデアを振り回したものだ。一応リハビリ医学は科学を礎としているという共通認識があるので、科学論文から得られる情報と知識は業界人には特別にパワーを感じさせるものだった。

だからその頃はますますたくさんの最新情報と知識を得ようと頑張ったものだ。

ただ40代の後半になって臨床の場面に戻ると、なんだか勝手が違うことに気がついた。論文で得た知識や情報はしっくりこないことも多い。中には実際の患者さんで試すと全然うまくいかないばかりか却っておかしくなるようなものまである。

それで漸く知識や情報だけではダメで、経験も同様に大切であることに改めて気がついた。先輩セラピストの経験的なアプローチの優れた点に驚かされた。患者さんが自ら発見した運動スキルや課題達成のための工夫の素晴らしさにも感動した。

今思えば、知識や情報を偏重する姿勢はアベノミクスの金融政策にも似ている。理屈では金利を下げればお金が市場に潤沢になり、経済の好循環を起こすはずだった。しかし結果はご存知の通り。市場は様々な要素の相互作用から成り立っており、金利などの一要素だけで単純・素朴に期待通りの結果に反映されるわけではない。

同じようにリハビリ医学関係の知識や情報も、実際の経験の中で吟味される必要がある。

科学的視点からの研究では一要素の振る舞いと全体の振る舞いの間に因果関係を想定しているものが多い。アベノミクスのように一因子が全体の結果に与えると想定される単純な因果関係を述べているだけだ。

でも現実の現象、社会の動きや経済,そして人の運動変化なども一要素の影響だけでなく、様々な要素の相互作用の中で安定状態にいたるものだ。科学論文で言っているような一要素で効果が得られるものでもない。他の要因が異なれば、むしろ害を及ぼすことだってある。

現在も科学的知識や情報を丸呑みして信じているセラピストに会うことがある。いわゆるガイドラインとかEBMである。「私は科学的に効果が証明されているアプローチしかしない」と宣言する。「それ以外の方法は,民間療法のようなものでやるに値しない」とまで言う。

だが科学だって間違う。珍しいことではない。コレステロールだって最近「体内で作られる」と言われるようになったが,以前は食物から摂取すると言われていた。僕はゆで卵が好きでいくつでも食べたいのだが、食べると「コレステロール値が上がるからダメ!」と言われて何度悔しい思いをしたことか!(^^;)

実際、人のすることだから様々な雑念に影響される。米国の疾病対策予防センターはコロナが流行るまでは「科学的にマスクは医療職以外がしても効果がない」と言っていた。でもコロナ禍になると「マスクは効果的」と言い出した。また日本の研究者は、虚構の科学論文をいくつも提出していたしね(^^;)

つまり科学とは、元々丸呑みして信じるようなものでもないだろう。科学は疑問が常に起きて議論が起こり、時間と共に修正されていくものなのだ。

それに人が「正しい」と決めたことしかやらないのなら、マニュアルに従って工場の生産ラインに立つようなものだ。工場の生産ラインでは部品の均一性が高いのでそれで良いのだが、人は個別性が高いものである。だからセラピストは勉強するし、工夫もしてなんとかしようとする。それが「経験」と呼ばれる一つの大きな能力のようなものになるのである。

「そのあなたの言う科学的に認められた方法で効果が出なかったらどうするの?」と聞くと彼は言ったものだ。「それは・・・僕が悪いのではない」

いやはや、そもそも科学とは一人一人が疑問に向き合い、答えを探求し、議論することで成り立つのではないか。科学の信奉者というより自分では全くなにも考えないマニュアルの信奉者であった。(終わり)

※No+eには毎週目標日に別の記事を投稿しています。こちらもよろしくお願いします(^^)以下のURLから。https://note.com/camr_reha

CAMR(カムル)は、システム論を基にした日本生まれのリハビリテーション・アプローチです。運動システムの「作動の特徴」を理解してアプローチを組み立てます。

リハビリの学校では人の運動システムを、「人体の構造と機能から理解」して問題解決を図ります。それに加えて、CAMRの考え方を身につけると問題解決能力が飛躍的にアップします。

今回は1日4時間の講義開催です。前回も「1回の受講で脳卒中の理解や評価、リハビリが劇的に変化する」とご好評をいただきました。

※CAMRはContextual Approach for Medical Rehabilitationの短縮形で、和名は「医療的リハビリテーションのための状況的アプローチ」

日 時: 2024年6月16日 9時30分~13時30分

場 所: エディオンピースウィング 会議室C3 広島市中区基町15−2−1

受講料: 2,000円(4時間の受講料です)

参加資格: PT・OT・ST

募集人員: 15名

申込み: camrworkshop◎mbr.nifty.com

(面倒ですが上の◎を@の半角に置き換えてお申し込みください。氏名、職種、経験年数を書いてください)

申込み期限: 6月15日土曜日午後8時まで

二つの視点の評価を身につけて問題解決能力をアップ!(その4: 最終回)

さて、今回は「肢位や動作・歩容などを観察して言葉で表す視点の評価」をCAMRの視点から考えてみましょう。

CAMRでは人の運動システムの作動の特徴として5つ挙げていますが、今回はその中から「自律的問題解決」を挙げて評価を考えてみます。

人の運動システムは人にとって必要な課題を達成しようとするし、「もし課題達成に問題が起きるとその問題を自律的に解決して課題達成しよう」とする性質が自律的問題解決です。

簡単なところでは、荷重によって脚が痛むときは、その脚にあまり荷重しないで荷重時間が短くなる跛行になるとか、腰椎ヘルニアの時はヘルニア部を圧迫しないように反対に側彎が起きて動かないように体幹を硬くして動くとかです。

また従来ジャクソンの神経学では陽性徴候は脳性運動障害後の症状として考えられてきましたが、CAMRでは脳卒中後の弛緩状態では動けないので、「動くために体の中にある筋を硬くするメカニズムを動員して硬くしている」という問題解決であると考えます。

これらの問題解決は人の意識とは無関係に運動システムが自律的に行っているという意味で「自律的問題解決」と名付けられています。

学校で教える要素還元論の視点では、片麻痺後の分回し歩行ではどうしてそのような現象が現れるかをたとえば筋力という要素に還元して(戻して)説明します。股関節の屈筋が麻痺して働いていないから、他の筋群で代償してそのような歩容になるのだ」などと説明するわけです。

この場合につきまとう問題は、「(健常者のような)本来の筋ではなく代償的に他の筋肉を使っている。だから代償運動あるいは健常者では見られない異常運動である」という価値観がまとわりついてくることです。(この理由は要素還元論の視点が人の運動システムを機械として見ることに関係していることはこれまでも述べてきました)

「代償」あるいは「異常」と名付けられると、何とか健常者の歩行に近づけようということになるのでしょう。でも本来麻痺があれば違っていて当然です。実際に健常者の運動の仕方に近づけるなら、麻痺を治すしかないのですが、これはできないわけです。

一方CAMRでは「運動システムの必要な課題達成に問題が起きたので運動システムが自律的に問題解決を図った結果である」と考えます。

課題達成において問題が生じたので、運動システムは自律的に利用可能な運動リソースを身体の内外に探し、問題解決のための運動スキルを生み出して問題解決を図ろうとしていると考えるのです。

もちろんだからなにもしないで良いと言うわけではありません。代償だから健常者の動きに近づけようとも思いません。

ただもう少し柔軟性という運動リソースを改善したり、隠れた筋活動を引き出したりすれば、もう少しパフォーマンスの高い別の運動スキルが創出されるかもしれないと考えて試すのです。あるいは情況が変わっても課題達成できるような新しい運動スキルの可能性を探るのです。要するに今以上に課題達成力が改善する可能性を追求するわけです。

そのためには実は要素還元論の考え方もとても参考になります。元々要素還元論は、全体の振る舞いを関係する要素の振る舞いや構造から説明しようとするものです。(元々「正しい運動を目指そう」などという価値観とは別物です。非常に優れた問題解決の方法なのです)

だからもっと患側下肢の振り出しを大きくしたり、滑らかにしたりするには体幹や股関節の柔軟性を改善したり、杖をより外側に突いて重心移動を大きくしたりすれば良いといったことが各要素の性質や振る舞いと全体の関係を考えることで浮かびやすくなるものです。そして関係する各要素をどう変化させるかという工夫のヒントを与えてくれます。

つまりCAMRの視点で見たり、要素還元論の視点で見たりと両者の間を行ったりきたりしながら思考することが非常に大事になってきます。

一つの現象をシステムの作動から見たり構造と各要素の働きから見たりすることで、より柔軟に様々な可能性を思いつくことができる訳です。(終わり)

追記 申し訳ない。今回のアイデアはかなり未成熟でした。いつかもう少しまとまった時点で二つの視点からの評価について書き直してみたいと思います。

※毎週木曜日にはノートには別の新しいエッセイをアップしています。

https://note.com/camr_reha

二つの視点の評価を身につけて問題解決能力をアップ!(その3)

学校で習う要素還元論の視点では、もし動くことに問題、たとえば腰痛があれば人体の設計図を基にその原因を探していきます。炎症や軟部組織の硬さ、筋力低下などを触診や生活習慣の問診などから探して、原因を推理しそこにアプローチして治す訳です。

この視点による方法論自体はとても合理的、論理的、しかもわかりやすくてこの視点の優れたところです。この視点をベースにした評価もアプローチもとても良いですね。

ただ要素還元論の視点では基本的に人を機械やロボットの様に見なして評価します。そして機械やロボットには設計者の意図通りに動くことが期待されます。そして人の運動に対しても無意識に正しい運動、つまり健常者の運動の形などが目標になりがちです。

結果的にセラピストの視点が健常者の姿勢・運動からの形のズレに向かいがちです。片麻痺患者さんの分回し歩行が、訓練の結果、パフォーマンスは改善していても「まだ左右差があるからダメだね」などと言う人もいます。

学校で習ったように片麻痺患者さんの分回し歩行や腓骨神経麻痺後の鶏歩などは異常歩行とされます。一旦「異常歩行」と名付けられると、「左右差はダメ」、「健常者の形と違うからダメ」などと評価しがちです。

もちろんセラピストがこれらの非対称性や麻痺を治せるなら問題ないのですが、実際には治せないのに「悪いやり方だからダメ」と言っているセラピストも多いです。そうなると治せないものをただ、ただ「ダメ!」と言っているだけです。患者さんが努力の末に何とか工夫・獲得された運動スキルに「ダメ出し」だけしているのです。

麻痺や神経障害があれば、健常者の様にはできないのです。それでも患者さんは何とか独自に歩くための運動スキルを生み出されたのですから、まずは素直に受け入れてあげたらどうでしょうか?教科書で「異常歩行」などとレッテルを貼るのはやめたらどうでしょうか?

ともかく学校などで行われる「肢位や動作・歩容などを観察して言葉で表す視点の評価」では、一般に健常者との違いなどに焦点が当てられがちです。「股関節が内転・内旋している」とか「上肢が屈曲して分離していない」とかですね。早い話、見た目の運動の形の比較をする訳です。その方が教員も学生も学習がわかりやすく進められるからでしょう。

でもね、麻痺があるとないとでは見た目の形が違っていて当たり前です。

本来学校で進めるべき評価の焦点は、「この運動問題にはどの部位のどの要素が○○していることが原因ではないか?それは解決可能か?」に焦点を当てて学習を進めるべきです。因果関係を想定して、問題解決の筋道を付けることが要素還元論の本来の目的です。まあ、臨床○○学などには堂々と「異常歩行」と載っているので仕方ないのかも知れませんが・・・・・(^^;)

一方でシステム論の視点では、運動の見た目の形から正解の運動を判断することはありません。人の運動システムは個々で違うし、一人の運動システムも状況によって運動の形は変わるのが当たり前だからです。

つまりシステム論を基にしたCAMRでは、見た目の運動の形ではなく、人の運動システムの作動の特徴に焦点を当てて運動の出現と変化を理解すると申し上げました。 そしてCAMRではその作動の特徴として幾つかある中で、「状況性」と「自律的問題解決」の2つを挙げて説明しました。

実はこの2つを頭に置いて人の肢位や歩容などを評価すると、意外に学生さんでも訓練に繋がるような良い評価ができるのです。(その4に続く)

※No+eに毎週木曜日は、別のエッセイを投稿中!https://note.com/camr_reha

二つの視点の評価を身につけて問題解決能力をアップ!(その2)

さて、前回の最後に「要素還元論」と「システム論」の視点から「評価の考え方」を比べてみようと書きました。今回は少しその点に触れていきます。

学校で習う要素還元論の視点では、人の運動システムを機械やロボットの様に評価すると説明しました。ロボットの設計図のように、まず人体の設計図を理解して人の運動を理解したり、評価したりするわけです。もしどこかに不具合が生じると、設計図を基に原因を探ることになるわけです。

そして学校で習う評価には大まかに2種類あります。運動システムの「パフォーマンスを数字で表す科学的視点の評価」と「姿勢や動作などを観察して言葉で表す視点の評価」です。

「パフォーマンスを数字で表す科学的視点の評価」にはたとえば簡易な10メートル歩行検査などがあります。

歩行のスタートの加速と終了時の減速の影響を取り除いて、10メートル間の安定した歩行を評価するために、その前後に数メートルの余裕をとります。10メートル前後の長さは施設のスペースなど色々な制約がありますが、最低でも1メートル程度は取った方が良いでしょう。

そして10メートルを何歩、何秒で歩けるかを調べます。歩き始めた後、10メートルの開始線から終了線までの時間を計ります。歩数は開始線にさしかかった時に開始線と足の位置関係を憶え、0と数え始めて、終了線と足の関係が開始線の時と同じくらいを最後の歩数とします。

学校で使う臨床運動学などの本では、3人掛かりでやれとか前後に3メートルとれとありますが、実用的ではありませんね。セラピスト独りで利用可能な広さでやる必要があります。この簡易なやり方では正確な数値から多少ブレてしまいますが、同じセラピストと患者で、同じやり方をすればその患者さん自身の運動変化は十分に確認できます。

臨床家として、自分の実施した訓練の効果を数値で客観的に表現することは大事です。そのやり方で良いかどうかの判断の1つになります。患者さんご本人やご家族が納得するためにも必要です。10メートル歩行以外にも、このような数値で表現できる、患者さんにあった運動評価をいくつか準備しておくことが重要です。

この時間と歩数の2つの変数を調べるだけで、歩行速度、歩幅、歩行率、歩行比が分かります。たとえ左右差が大きくても、速度や歩幅の平均が大きくなれば訓練効果があったと理解できますし、歩行比などが安定すればその人らしい歩き方が安定したと分かります。

実際に運動パフォーマンスの変化を数値で表す科学的視点の評価は、要素還元論の視点でもシステム論の視点でも大事です。まずこれらは共通の大事な評価です。ただ要素還元論の枠組みでは、「正常者の肢位・姿勢・やり方からどれだけズレているか、そのズレの原因はなにか?」という視点が常について回ります。様々の肢位や作動の左右差なども問題として上がってきます。

どうしてかというとこれにも人の運動システムをロボットにたとえて見る視点が関係しています。ロボットや機械というのは必ず正解の運動を持っているからです。つまり「設計者の意図通り作動する」というのが正解の運動です。

この視点がついて回ると、たとえ訓練の結果、必要な生活課題の達成のパフォーマンスが改善されたとしてもそれだけでは満足できなくなります。「速度が健常者よりどれだけ低い」とか「左右差が大きい」とか「歩容が健常者からどれだけズレている」とかは常に気になってしまうのです。

無意識に「健常者の運動は本来こういうものだ」と正解の運動に何とか近づけることが目標になってしまうのです。そのためになにが原因かと追及することになり、たとえば脳性運動障害者の「麻痺を治そう」とこだわってしまうのです。

一方でシステム論の視点では、標準的な「正解の運動」というのはありません。人の運動システムは、人それぞれに違っていて当然だからです。麻痺があれば歩容もパフォーマンスも健常者と違っているのが当たり前です。また同じ人の運動システムも状況によってパフォーマンスや歩容は変わるのが当然です。運動のパフォーマンスも歩容も、状況によって変わってしまうからです。

そうなるとシステム論の視点では、状況変化に適応的、あるいは問題が起きないことが重要になります。健常者の運動の形に近づくのが目標ではなく、その人なりに必要な状況に対応できているかどうかが目標になります。

次回は、数字の評価ではなく「歩容などを観察して言葉で表す視点の評価」について考えてみましょう。(その3に続く)

※No+eに毎週木曜日は、別のエッセイを投稿中!https://note.com/camr_reha