君たちはどう生きるか-リハビリのセラピストへ(その5 最終回)

従来のリハビリで扱われる人間像では、患者さんは単に「障害を持った人」です。あるいは「障害を持って困っている人、傷害に苦しんでいる人」というイメージです。だからセラピストが助けようとします。極端になると必要以上に患者さんを助けようとして、セラピストが患者さんの動きや生活を管理しようとします。

でもCAMRの視点では、患者さんは「障害を持っていても問題の解決を試み、必要な課題を達成しようと試みている人」と映ります。本人様は意識的に「苦しい、何もできない」と思っていてもその人の運動システムは、常に「何とか必要な課題を達成しよう」と頑張っています。

たとえば片麻痺患者さんの分回し歩行は、誰に教わるでもなく多くの片麻痺患者さんが苦労の末に自然に手にした歩行スキルです。この歩行スキルを「間違っている。健常者の様に歩きましょう」などと言うのはとても失礼です。実際にセラピスト自身が麻痺を治して「健常者」として歩いていただくことはできないからです。

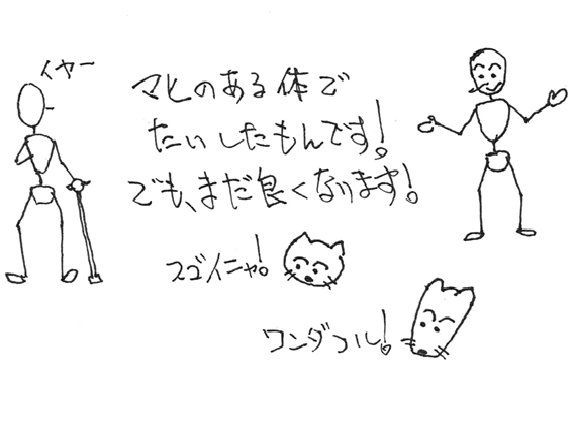

むしろ、「麻痺のある体でよくここまで歩くようになられましたね」とみんなで認めることもできるのではないでしょうか。それで救われる方も多いと思います。

もちろんセラピストにとっては、患者さん自身が生み出した片麻痺歩行をさらに安全で効率的な片麻痺歩行スキルに改善することが仕事です。

運動システムは麻痺などの状況変化に対して常に適応しようとしますし、必要な課題を達成しようとします。もし課題達成に問題が起こると、自律的に何とか問題解決を図って、その人にとって必要な運動課題を達成しようとします。

CAMRの視点はいつも運動システムの内部と外部を行き来しています。それで患者さんの意識とは別に、頑張っている運動システムの作動を理解し、助けようとします。

運動システムは単なるメカニズムではないのです。意識の支配下でもないのです。変な表現ですが、機械と違ってちょっとした個性や知能を持っている存在のように思えます。そしていつも必要な課題を達成し、問題が起きると問題解決を試みているのです。これがCAMRによって理解できる運動システムの作動の特徴の一つです。

ただその問題解決が新しい問題を生み出してより悪い状況を生み出してしまうことが多いのです。この悪い状況を「偽解決状態」と言います。特に脳性運動障害で顕著です。たとえば必要以上に体が硬くなったり、使える運動リソースを「使えない」と勘違いしたりして運動パフォーマンスを上げることができなくなっているのです。

セラピストはこの偽解決状態から患者さんを救い出し、運動システムがより良い形で課題達成するための手助けをしていく必要があります。たとえば片麻痺歩行も不要な過緊張を改善し、改善可能な身体のリソースを改善し、より効率的で安全な歩行スキルの獲得を手伝うことができるのです。

これがCAMRの視点であり、理解の簡単な概略です。そうするとこれまでとは異なったアプローチの体系が現れてきます。

現在CAMRのアプローチを伝え、議論するための無料勉強会を広島市中心部で定期的に開催しています。患者さんの動画を使わせていただき、患者さんの運動問題やそれに対する運動システムの問題解決と偽解決状態、そしてそれらに対するCAMRのアプローチを具体的に説明しています。

CAMRのアプローチを理解してもらえるとより広い視野から患者さんを理解できると思います。一人でも多くの方が参加していただけることを祈念しています。

これがシステム論に出会ってからの僕の30数年の取り組みの道のりです。

最初に述べたように、現在の日本のリハビリテーションは約1世紀前の視点で脳性運動障害を理解しています。それに矛盾や疑問を感じることはないでしょうか?もし感じたときは・・・・君たちはどう生きるか?(終わり)※今回の記事は、FacebookとNo+eの両方に掲載しています。

カテゴリ:君たちはどう生きるか [コメント:0]

コメントフォーム