「足場作り」リターンズ その1”コンプリメントって何だっけ?”

こんにちは、秋山です。花粉症辛いです。黄砂が追い打ちをかけます。沖縄にスギ花粉症が無いというのは本当ですか⁈

西尾さんの休憩前の投稿で、「状況変化のやり方は無限に存在すると言っても良いのですが、今回のようにコミュニケーションのやり方を変化させる、コミュニケーションの立場を変化させることはとても有効であると気づかされました。これ以降は状況変化の第一選択に、コミュニケーション関係の変化を持ってくるようになりました」とあります。何と言っても著書名のタイトルが「リハビリのコミュ力」(西尾,金原出版,2017)ですから。

CAMRはクライアント-セラピスト協働アプローチです。セラピストによらしむべし、でもなければ、クライアントの言うなりでもないのです。それぞれがそれぞれの立場で最善を尽くし、協働して問題解決にあたるわけですね。

「なんと当たり前のことを」と思うかもしれませんが、これ、けっこう難しいです。熱心さのあまり、セラピストが専門家として無意識に支配的立場に立ってしまっていることがあります。「私が頑張って、困っているクライアントを正しい方向に導かなくては!」というところですが、その方向ではないということは、ここまで読まれた方はお気づきでしょう。熱いハートは大事なのですが、実践には工夫がないと「空回り」「クライアント置き去り」になりかねません。

また、「クライアントとの円滑な治療的関係」なんて、これだけでは絵にかいた餅ですね。セラピストの人間性を高めるというような精神論では、定年までに到達できるかも怪しい。ハウツーではすぐ見破られてしまう。これは就職した当初から今も続く私の悩みです。もやもやを抱えながら、ごまかしだけ上手くなってゆく・・・

そこで「足場作り」=良い建物を建てるにはしっかりとした足場が必要なのと同じで、良い治療関係構築には適した技法を身に着けるということです。

こう書くと深夜の通販番組の煽り文句みたいですが、「これだけ知っときゃ大丈夫!らっくらく!」ではありません。言葉かけが上手い先輩や、いつも良い雰囲気で仕事をしている人の経験知を学べる形に言語化して誰もが使えるようにする。それを知ることでセラピスト側に状況変化が起き、クライエントとのコミュニケーションが変化します。

これは心理療法の中の短期療法、家族療法に基づいています。

クライエント-セラピスト協働は私の長年の課題で、前置きが長くなってしまいました。まずは理屈よりも明日から使える工夫その1「コンプリメント」について。

コンプリメントとは、労うとか褒めるという意味です。

「褒める」というと上から目線と感じるかもしれません。時代劇で殿が「大儀であった!」家臣「ははっ!ありがたき幸せ」的なものではないですよ。クライアントの行動への肯定的共感と言えばいいのかな。やってこられたこと、今されていることを否定しない、励ますという感じです。大げさに言いたてる必要もないし、ネガティブなことが全く無いかのように言いくるめる必要もありません。

言葉かけ自体はシンプルです。要はタイミングと言い方ですかね。詳細は続く

CAMRの効用 その3 ※個人の感想です(^^;)

秋山です。右片麻痺の方の患側支持練習の結果編です。

立位課題に対しては回数を増やす等、適宜ご本人と相談しながら進めました。歩行訓練は、距離やコースは本人にお任せ、私は何も指示することも介助することもなく、いざという時の見守りでした。

立位課題の左右重心移動で右への動きが拡大してきたり、健側の前方踏み出しが広がったりと、患側下肢での支持がちょっと長くなりました。

そのように患側下肢をより使うようになられたなと思う頃に、「今日は右足がよく出るから、もう少し歩く」と自分から言われることが増え、全体に距離が伸びてきました。

「足がまっすぐ出た」とは本人は感じないけど、「足がみやすく(簡単に)出て楽だった」という本人にとってプラスの変化を実感されていました。その方は、「ちゃんと歩くためには、足がまっすぐ出ていないといけない」から「歩きやすいと感じる時は足もよく出てる。いろいろ運動しておくと歩きやすい」と思われるようになっています。

しかしセラピストの視点からは、右半身が後ろに引けていたのが目立たなくなり、右足も側方からではなくより前方に振出す、つまりよりまっすぐに振り出すようになられました。

形も変化しているのです。おそらく健側下肢が前方により大きく出るので推進力が増し、患側下肢は筋などの粘性で、前方により強く引っ張られ、ぶん回しスキルへの依存が少なくなったのでしょう。

結果、図らずも脚は以前よりはまっすぐに振り出される形になったわけです。

CAMRの視点からみてみましょう。CAMRでは正しい運動、間違った運動という見方はしません。

中枢神経障害により異常運動=正常から逸脱した運動が出現しているとみるのではなく、障害に加えてそれに対する運動システムの問題解決などの相互作用からその状態になっていると考えます。

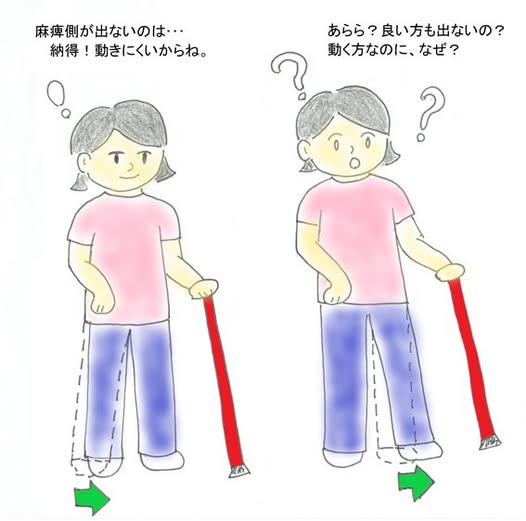

今回のクライアントの患側下肢がまっすぐ出ないという現象は、麻痺して今までのやり方では振り出せなくなった下肢を何とか振り出そうとした結果とも言えます。

麻痺した下肢を振り出すためには健側下肢と体幹で振り出すしかなかったのです。異常な運動が出たのではなく、使える機能で何とか「歩く」という運動問題を解決しようとした。目にしている運動の形はそのようにして選択されたものです。だからアプローチとしてはこの方が脚をまっすぐに振り出すことを目標にしても失敗経験を繰り返すだけです。

むしろ柔軟性を改善し、荷重経験を繰り返し、患者さん自身がより歩きやすいスキルを探索された結果、つまり運動システムの作動が変化した結果として形も変わってきたのです。

ただ、運動システムが選択した問題解決は、常に最適とは限りません。本当は他の解決方法があるかも知れない。そこは何とかしたい。この方の場合は、麻痺側下肢の支持機能があるのに動作では十分に使っていないことがわかり、本人も納得されて麻痺側での支持を行う課題を実施、システムの作動が変化して歩きやすくなりました。

健常者の運動の形を真似するという目標はあまり意味がありません。できれば自然にしていることですから。むしろ運動システムの問題解決を理解し、適切な要素を変化させたり、支持や振出し、重心移動という機能(働き)から運動を見て、変化できることから取り組む例として、みなさんに伝われば幸いです。(終わり)

こんにちは、CAMR副代表の秋山です。

「そんな役職あったんか 」と思われるでしょう。私も忘れかけていましたが、まだあったようです・・・。西尾代表のお留守の間、私なりのCAMRの見方をアップしてみます。と言っても、かなり前の投稿の再掲です。お付き合いいただけると幸いです。

」と思われるでしょう。私も忘れかけていましたが、まだあったようです・・・。西尾代表のお留守の間、私なりのCAMRの見方をアップしてみます。と言っても、かなり前の投稿の再掲です。お付き合いいただけると幸いです。

CAMRの効用 その1 ※個人の感想です(^^;)

OTの秋山です。CAMRがどんなものか話を聞いていただいた後、「おもしろい」「新しい視点を得られた」といった感想をいただくことが(よく!)あります。嬉しいことです。

ただ、「では、どう使うか」となると、もうひと山あるようです。CAMRが読み物として面白いに留まらず、臨床で役立つように、身近な例を挙げてみました。

その前に、CAMR初心者が戸惑いやすい、誤解しやすい点を挙げてみました。

まず、「原因を追究しない。システムの作動をみる」という点です。言葉ではわかっても、では実際の目の前の患者さんの何を見ればいいのか?目に見えないシステムを想像するのか?でも、それって正しいのか?構成要素をどんどん細かく見ていき、正常との違いを探していく方法に慣れた身にとっては、難しいところです。

もちろんCAMRでも、動きをみます。歩行なら振出しはどうやっているか、重心移動はどうか、などなど。

その見方が、「正常からどれだけずれているか」というのは、従来のセラピスト目線の見方。CAMRでは「運動システムはどうしようとしているか」という運動システム目線で内部からの見方となります。「うーん、わかるような、わからないような」、かもしれません。まぁ、「運動システムの視点で見る」ということを頭の片隅に置いて、症例を見ていきましょう。

訪問リハでの症例です。10年来の右片麻痺、自宅室内は短下肢装具+一本杖歩行で自立、屋外は見守りの方。普段は最小限の室内移動しかしないので、屋外歩行機会を持ってほしいということで訪問することになりました。

実用的に歩かれていますが、これまでのリハビリで「右足をまっすぐ出すように」とずっと言われていていたけど、ずっとできなくて、それが「悩みの種。ちゃんと足を出して歩きたいけど、難しい」と言われていました。

この方に対し、実用的に歩けているのだからリハビリに固執させてはいけない、「十分に歩けていますよ。細かいところを気にするより、やりたいことの目標をもって、どんどん外出しましょう」というアプローチも1つの方法だと思います。

ですが、これでは本人が望む動作の変化は無視して、価値観の変化を求めることになります。

それで患者さんが納得されることもありますが、いつまでも不満足なままということもよくあります。

また、正常に患側下肢が振り出せるようにセラピストの監督下で徹底的に反復練習するという方法もあります。この方は今までそういう訓練をされてきたので、さらに私がやっても改善する気はしない…。麻痺が治る、とは思えません。

これらの見方が、「セラピスト目線」です。「細かいことは気にしない」も、「正常歩行に近づける」も、セラピストが考えていることです。CAMRは、これらのアプローチとは違う視点で、別の方法を提案するものです。

「患者さんの運動を、運動システムに視点から見たらどうだろう?」

その2に続く