「楽しく仕事をしていますか?」 CAMR無料勉強会 東広島市 第1回

仕事が楽しくないと、日々つらいものです(^^;)流れ作業的に仕事をこなしていても時間がなかなか経たなかったりしますよね。「日々の仕事が面白くない」というのは実に「大変なこと!」なのです。

仕事が楽しくないのは、仕事の面白みが分からなかったりするからです。表面的に仕事の内容を理解するだけでなく、仕事をすれば「ああ、それなりに面白いもんだなあ!」と思えるくらいに仕事のことが分かってくると自然に楽しくなるものです。

たとえばリハビリでは「姿勢・動作分析」という技術があります。これは目に見える「体の姿勢や動きが見える」だけではおもしろくもなんともないのですよ。

実はこの技術は、「目に見えないものが観えるようになる」から面白いのです。

患者さんの姿勢や振る舞いには、実にたくさんの情報が含まれているのです。これが「観える」ようになると、その人の運動システムが「何を問題にしているか?」が自然に分かってきて、「では、リハビリではこうしよう!」ということが自然に分かってくるようになります。そうなると仕事が俄然面白くなってくるものです(^^)

「観る」という技術は、知識と普段の経験の積み重ねから身につきます。たとえばT字杖をかなり前に突いて重心を前方に移動して歩いている方は、「後方に体を引っ張られる感覚を持っている」ことが多いのです。この知識があれば、「T字杖をどこに、どのように突いているか?」を注意して見るようになり、その積み重ねで「観る技術」が熟練してくるのです。

そうするとそれまで観えなかった「運動システムは、重心が基底面内から飛び出さないようにどのように基底面を作っているか?」という運動システムの問題解決の意図が「観える」ようになるのです。

「見えないものが観えるようになる」とはこういうことです。

そのためのまずスタートになるのは、「運動システムがどのように問題解決を図っているか?」という知識をまず知ることです。これを知ることで「観る」ポイントが分かってきて、運動システムが必要な運動課題を「どのように達成しようとしているか?どのように問題解決を図っているか?」が理解できて、自分が何をするべきかが良く分かってきて、俄然、仕事が面白くなるのです。

是非ともCAMRの講習会を受講して、仕事を面白くしましょう!

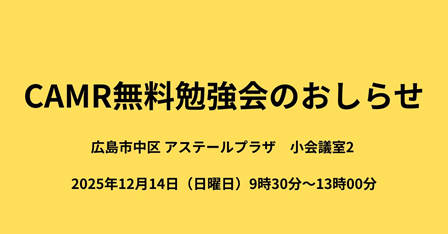

《CAMR無料勉強会の詳細》

日時:2026年1月25日 日曜日 9時15分~13時頃まで

場所:東広島市芸術文化ホール くらら 2階 202研修室(東広島市西条栄町7-19 )

講義内容

①姿勢・歩行分析(見えないものを観る技術)9時15分~10時55分

-運動システムは様々な振る舞いを通して情報を発信しています。まずはそれらを読み取れるようにしましょう。お互いを観察し、動画を見たりしながら観察のポイントを学びます。

②運動システムの作動の特徴とは?(作動の特徴が分かれば、アプローチも)10時05分~10時45分

-人の運動システムの自律性と状況性の作動について学び、それらをどのようにリハビリに活かすかを考えます。

③人の運動システムの問題解決 その1 10時55分~11時45分

-人の運動システムがどのように問題解決を図っているか、そしてその状況をどのように理解し、アプローチするかを学びます。まず脳性運動障害後に見られる外骨格系問題解決と不使用の問題解決について学びます。

④人の運動システムの問題解決 その2 11時55分~12時20分

-脳性運動障害に見られる「安心確保の問題解決」について学びます

⑤今日のまとめ・質疑応答 12時25分~13時まで

-患者さんの動画を見ながら今日学んだ点をまとめます。

申込み方法:氏名・職種・経験年数を記入。以下の◎をアットマークに変えてメールしてください。

camrworkshop◎mbr.nifty.com

※お申し込み後、こちらから詳しい案内を送ります。

カテゴリ:無料勉強会のおしらせ [コメント:0]