臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

「独りで考え、行動する訓練」

昔、実習にきていた作業療法科の学生さんが新しい訓練のアイデアを相談してくれたことがある。

彼のアイデアを簡単にまとめると、「トイレ付きでベッドと食卓、流し、食器棚、冷蔵庫、本棚、ゲームなどのアクティビティ類などの揃った部屋を用意して、その中で独り、数時間から一日過ごしてもらう。冷蔵庫の中にはお弁当やサンドイッチ、色々な飲み物を置いておく。お腹が空いたら冷蔵庫のなかのものを食べてね」と指示するのだそうだ。患者さんはもちろん室内自立している患者さん。そうすると「独りで時間を過ごすことから患者さんはいろいろ経験し、学ぶのではないか?」というのだ。

これは「独りで考え、行動する訓練」と名付けるという。

「どうしてそんなことを考えたのか?」と聞くと「僕のおじいちゃんは病院のリハビリで歩けるようになった。病院ではとても一生懸命歩いていたし、リハビリの先生も『意欲的な患者さんです。家でも歩けます』と説明していた。それなのに、家に帰ると歩かなくなってしまった。意欲がなくて、なにもかも家族任せである。結局病院では何をするにも指示に従って動くだけである。だからダメなのだ。アクティビティだって先生から与えられるだけだ。なにができるか、なにができないか、そして何をしたいのか、独りで考え、探し、試し、実行する経験が必要ではないか!」ということだ。

なかなかの熱弁だったので印象に残った。普段は礼儀正しく、もの静かで冷静な学生さんだった。

僕は「面白いね」と表面的には答えたが、あまり実現できそうにないし、第一あまりやる意味が感じられなかった。そこで主にはどうして実現が難しいかという理由を説明したと思う。

一方で、学生さんなのにすでに新しい訓練が必要であると考えているところがすごく頼もしく、感動した。人からいわゆる「正しい答え」を教えてもらうことが当たり前で、いつまで経っても自分で判断しようとしないセラピストが多い中で、少なくとも自分の頭で考えようとしているその姿勢に感動した。そこをもっと褒めるべきだったか・・・

まあ、その話はそれっきりになってしまったが、久しぶりに何かのきっかけで思い出した。なんとはなしに面白そうではあるが、色々考えてみたがやはりあの訓練はなにが期待できるのか、今ひとつピンとこない。僕の頭は硬いのだろうか?と思ったりする。それともなにか画期的な可能性を秘めているのだろうか? 皆さんはどう思います?(終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

人の運動の特徴を問われたら・・・(その8最終回)

今回は人の運動や運動システムの特徴について検討してみた。それによって患者さんの運動障害をより深く理解したり、アプローチをより効果的に実施したりすることができるということを示してきたつもりである。

ただ、このシリーズの「その1」で挙げた学校で習う「構造と機能」から理解する視点は、今さらだが少し説明不足だったのでここで補っておく。

人の体を機械とみなして構造と各器官の機能などを理解しておくことは、西洋医学の基本である。そしてこれによって医学は大きく価値を認められ、進歩したのは間違いない。リハビリの分野でも、特に整形疾患などの分野では目覚ましい効果を上げてきたことによって、世間にその存在価値を認められたのである。 つまりこの視点での捉え方自体は、整形疾患などの領域では非常に効果的である。

しかし脳性運動障害などの領域では、これまでこの視点からのアプローチは「脳を構造的、あるいは機能的に治す」ことに集中したもののあまり効果を上げてこなかった。整形における義肢・装具のような効果的な環境リソースで脳の機能を補うこともできなかったからだ。

ただ最近ではリハビリではなく、電子工学の分野で脳波を拾って、筋の収縮をコントロールするような新しい技術が生まれてきており、この視点からのアプローチの発展は非常に楽しみではある。

一つ言えるのはどの見方にも長所があり、短所もあるということだ。つまり二つの見方を持つことで、お互いの短所を補える訳だ。

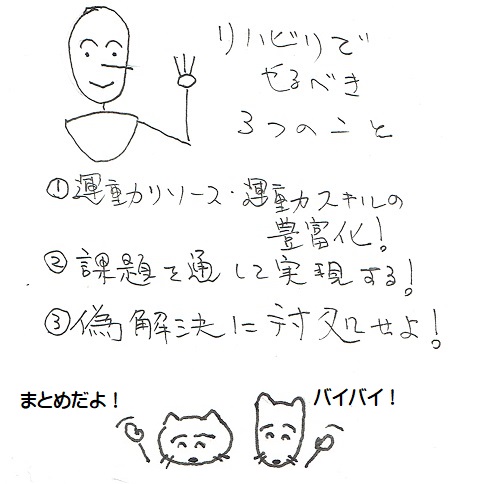

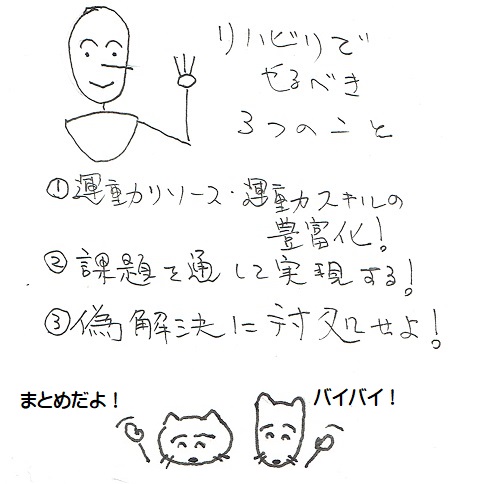

さて、システム論の「運動システムの作動の視点」からは、主に3つの特徴を理解することによってセラピストのやるべき内容が明確になった。

①状況性という特徴を支えているのは、豊富な運動リソースと多彩な運動スキルの創出である。まず私たちセラピストがやるべきことは、運動リソースをできるだけ豊富にし、運動スキルの創出能力を高めて多彩にすることである。

②課題特定的という特徴から、運動リソースの豊富化と運動スキルの創出能力や多彩化は、患者にとって必要で具体的な課題を通して行われるということがわかった。それ故課題設定と修正はセラピストの重要な仕事である。

アメリカの「課題主導型アプローチ」はこのアイデアが中心に展開されている。ただこれまでの学校で習う要素還元論の考え方を否定したりして、まるで過去に積み重ねてきた経験や知識を捨て去ってしまうような考え方にやや危うい感じを抱くのは僕だけだろうか?

③自律的問題解決という特徴から、システムの自律的問題解決とそれが偽解決という状態に移行しやすいことを理解することが重要である。常に自律的問題解決が偽解決に陥っていないかどうかを評価すること。そして陥っている場合は、偽解決の状態から救い出す方略を考えることが必要である。

さてどうだろうか?実はまだまだ考えるべきことは沢山あるのでだが、また別の機会に検討したい(終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

人の運動の特徴を問われたら・・・(その7)

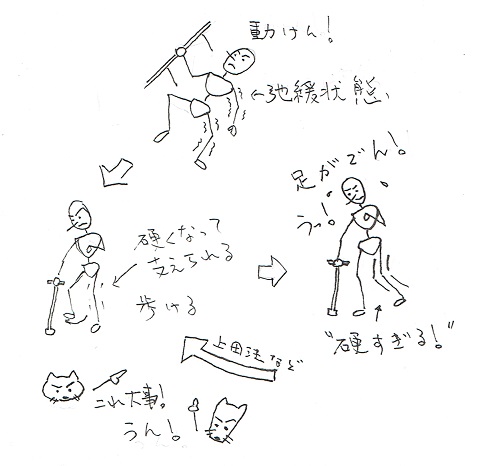

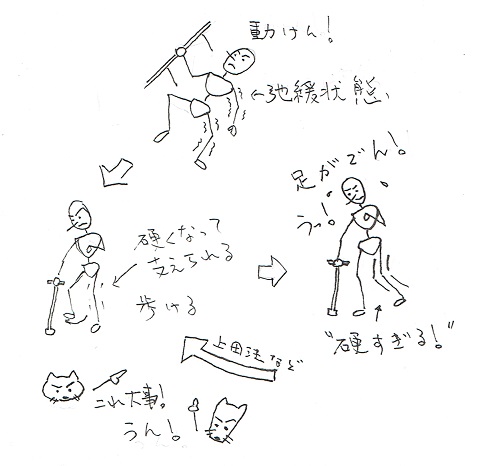

今回は「自律的問題解決」という特徴のまとめである。前回までで、脳性運動障害後に起こる「硬さstiffnessの問題解決」を例に、自律的問題解決が通常、あり合わせの運動リソースをなんとか使って行われるため、過緊張のような偽解決の状態を伴うものであることを説明した。

運動システムは、必要な課題達成に問題が起こると、自律的問題解決という作動によって問題を解決して必要な課題を達成しようとする性質がある。この問題解決がうまく機能する場合もあるが、残念ながら偽解決の状態に陥ってしまうことも多い。

運動システムの自律的問題解決は、あり合わせの運動リソースを使って行われるため、必ずしも上手く機能しないことも多い。また少しでも上手く行きそうならそればかりを繰り返してしまうこともある。結果、偽解決の状態になるわけだ。

さて、ここまでで例に挙げたこの「硬さの自律的問題解決」はCAMRでは「外骨格系問題解決」と呼ばれる。 CAMRでは人の運動システムでは、「外骨格系問題解決」を含めて以下の6種類の問題解決方略があると考えている。

①探索利用スキル

②外骨格系問題解決

③不使用の問題解決

④骨靱帯性問題解決

⑤健康時の問題解決

⑥安心確保の問題解決

各問題解決方略には、それぞれ特徴的な偽解決の状態が起こりうる。詳しくは拙書「リハビリのシステム論(前・後編)-生活課題達成力の改善について」を参照してほしい。

さて、このような偽解決の状態から抜け出すことは、もう患者さん自身では難しい。自律的問題解決の作動は、本人の意識とは独立して起こるので、患者さん自身なにが起きているのか理解することはできない。患者さん自身が、自律的問題解決による現象を、障害の症状と理解してしまう。だからコントロールもできない。

そこでセラピストの役割が重要になる。患者さんが運動課題を通して、偽解決の状態に陥らないようにする必要があるし、もし偽解決の状態に陥っていたら、そこから抜け出す方略を立てて助ける必要がある。

偽解決の状態は、運動システムが持っている能力を発揮し、生活課題達成力を改善していくことを邪魔するからである。まず偽解決の状態から抜け出さないと本来の能力を発揮することは難しい。

だからセラピストは人の自律的問題解決の作動とその後に起きる偽解決の状態についてよく知っておく必要がある。そうすると以下のような解決例も出てくる。

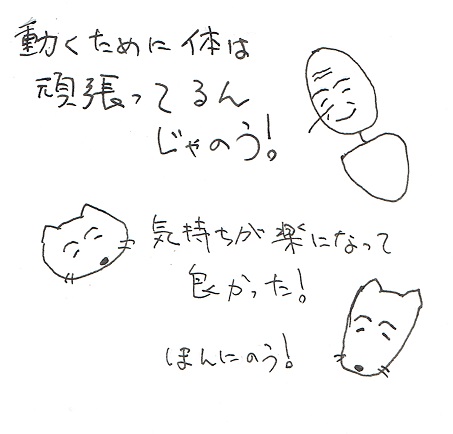

たとえば体が硬くなることで悩んでいて、何年も病院巡りをする患者さんがいた。そこでまず上田法を実施して体の硬さが取れることを実感してもらう。「軽く動けるわい」と喜ばれる。

そして「あなたの体は、麻痺(弛緩)した身体で動くために頑張って硬くしてるんですよ。でもじっとしていると体は仕方なくこの硬くするという解決方法を繰り返すだけです。他にやりようがないからです。

しかしできるだけ多様に動いていると、力がついてきて、この硬さの問題解決に頼ることがなくなります。動いていると硬くなることに頼らなくなるんです。だから無理しない程度に動き続けることは大事です」と説明すると、自ら積極的に動いて、「確かに動くと以前のように体が硬くならなくなったわい」とこの作動の意味を納得されたようだ。

さらに「どうも最近、背中に余分な硬さがあって、これだけが不快じゃからこれを上田法で取ってくれ」などと言われるのである。硬くなること自体は問題解決という「基本的に価値のあること」とリフレイミングされてあまり悩まなくなったとも言える。(次回最終回に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

人の運動の特徴を問われたら・・・(その6)

前回は脳性運動障害によって身体の部分あるいは全体に弛緩した状態になることが脳性運動障害のスタートの状態ではないか、と述べた。

そして弛緩状態では重力に対して適応的に動くことができないので、弛緩した部分を持続的に硬くしていくという問題解決を運動システムがとっていると考えられる。

確かに硬くすることでコントロールが容易になることがメリットなのだが、残念ながら元々あり合わせのものを使った応急的な問題解決である。

弛緩した筋群が少しでも硬くなって支持などに使えるようになると、そのメカニズムは有利であるので繰り返される。というより、運動システムはまずはできることを繰り返していくしかないわけだ。結果、際限なく繰り返して使うため、しばしば硬くなりすぎてしまう。そして運動範囲や重心の移動範囲が小さくなり、時には動けなくなるくらい硬くなる。さらには拘縮になったり、知覚異常や痛みを生み出したりもする。

こうなると本来問題解決だったものが、新たな問題を生み出してしまう。このような問題解決が新たな問題を生み出すような状態は、CAMRでは「偽解決」と呼ぶ。

軽度~中等度麻痺では、筋力もある程度残っているので、硬くなった部分を何とか利用して色々な生活課題を達成するわけだ。しかし、硬くなりすぎると運動範囲や重心の移動範囲が制限され却って動きにくくなってしまう。つまり偽解決の状態になる。

リハビリの徒手的療法、たとえば上田法等でこの硬さを減少させると、運動は大きくスムースになるため、「この硬さが健常な運動の出現を邪魔していた」と誤解しがちだった。でも実際には、本来の障害ではなく、偽解決の状態を改善していたわけだ。

弛緩状態の体で動くためには、弛緩状態の筋群を硬くすることが必須である。だから硬くすること自体が悪いとは言えない。しかし硬くなりすぎることが、逆に新たな問題を引き起こしていたし、見た目の現象もより複雑になったわけだ。 実際にボトックスなどで過緊張を落としすぎると元の弛緩状態が露わになって動きにくい、動けなくなってしまうこともよく知られている。

また重度の麻痺では、たとえ体を硬くしても元々動ける部分が少ない。だから硬さを更に増してなんとか動こうと際限なく硬くすることを繰り返す。だから重度では全般的に強い硬さだけが目立ってしまう。こういった方をボトックスや上田法などで柔らかくしても、重度の弛緩状態が露わになるだけである。

とは言え、強い過緊張状態は、呼吸状態や血液循環を低下させ、変形を起こし、痛みを引き起こして患者さん自身を苦しめるため、リラックスできることは非常に重要で意味がある。リラックスできれば、呼吸が楽になり、痛みが治まり、周りや身体の状態をモニターしたり必要な反応を生み出したりすることに集中できるからだ。

つまり軽度~中等度の麻痺の方では、偽解決の状態を改善し本来持っている運動範囲や重心の移動範囲を十分に利用できるために「偽解決による必要以上の硬さ」を軽減させることが必要。そして重度の麻痺の方にはリラックスしていただくために、強い硬さを改善する上田法などの徒手的療法は必要なのである。

しかし硬さを軽減させるだけでは不十分である。硬さを改善してもまたしばらくすると硬くなってしまう。運動システムの自律的問題解決の作動である「硬さを生み出す」ことは停止しないからだ。だから偽解決は繰り返されてしまう。つまり繰り返し硬くなる。

従って上田法などで硬さという状態を改善した後は、これまで述べたように筋力、持久力などの身体リソースや身体と周囲の状態を知る情報リソース等、また身近な生活課題を達成するために有利な装具や補助具などの環境リソースを提供し、それらの運動リソースを十分に使いこなすための運動スキル学習を進めていくことが重要である。

特に硬さを増す問題解決は、もともと筋力の弱さを補うための問題解決方法である。軽~中等度の麻痺では、筋力改善の可能性もあるので過緊張を軽減した後で筋トレを行う方が良い。筋力が少しでも強くなることで、硬くする問題解決方法へ依存することも減ってくる、つまり持続的な硬さの状態が軽減してくる。偽解決の状態を防げるわけだ。

実際に尖足で歩いている子どもさんの筋力強化をすると尖足が改善、あるいは見られなくなるなどは現場でよく知られている。脳卒中後の患者さんも屋外歩行を続けている患者さんでは硬くなることが抑えられていることが臨床家の実感としてよく話される。筋力の改善によって運動システムが「硬さstiffnessの自律的問題解決」に頼らなくても動けるようになったからと考えられるのである。

自律的問題解決は通常、あり合わせの運動リソースをなんとか使って行われるため、このような偽解決の状態を伴うものなのである。(その7に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

人の運動の特徴を問われたら・・・(その5)

さて、自律的問題解決という特徴の続きである。

前回は脳性運動障害後に硬くなるという現象は人の運動システムの「自律的問題解決」という作動の結果ではないか、と述べた。脳性運動障害の症状が複雑に見える1つの原因は、脳性運動障害の元々の症状に、この自律的問題解決による硬さなどの陽性徴候の現象が加わることでより複雑になっているのではないか。

そしてこの硬さという現象はとても目立つので。いつのまにか「脳性運動障害では硬さが主な症状であり、そしてこれが原因となって正常運動の出現が阻害される」という間違った因果関係も言われて、現場がますます混乱してしまったのではないか、と述べた。

少し脇道に逸れることになるが、今回はこの脳性運動障害後に現れる硬さstiffnessをもう少し詳しく説明しておきたい。このことを通して、人の運動コントロールの複雑さを知って欲しいし、「自律的問題解決が新たな問題を生み出す」ことの理解に繋がるからだ。

さて、脳性運動障害後、しばらくは弛緩状態だがやがて硬くなる。この硬さと麻痺の重症度の間には相関関係が存在するようだ。相関関係とは、「一方の因子が増えればもう一つも増え、減れば減る」という関係だ。麻痺が軽ければ硬さも軽く、麻痺が重ければ硬さもより強くなるというのがセラピストの一般的な見解だろう。従って、この脳性運動障害後に現れる硬さの説明は、以下のような状態を矛盾なく説明できる必要がある。

・麻痺が軽いと、硬さはそれほど強くない。硬さを低下させると動きが良くなったように見える。つまり運動障害が軽くなったように見える。可動域や重心の移動範囲が大きくなるからだ

・麻痺が重いと、硬さもより強くなる。硬さを低下させると、弛緩状態がより露わになる。弛緩状態が強くなって却って動けなくなったように見える

そこでCAMRでは、この硬さの状態は弛緩状態という本来の運動問題に対する運動システムの自律的問題解決ではないか、と仮定した。

まず脳性運動障害直後には弛緩状態が見られる。脳卒中ではたとえ軽度でも初期には弛緩状態と筋力低下が観察される。中等度~重度なら弛緩状態はより目立っている。脳性麻痺でも誕生後からしばらくは弛緩状態が特徴である。

どうもこの弛緩状態が脳性運動障害の本態ではないか。

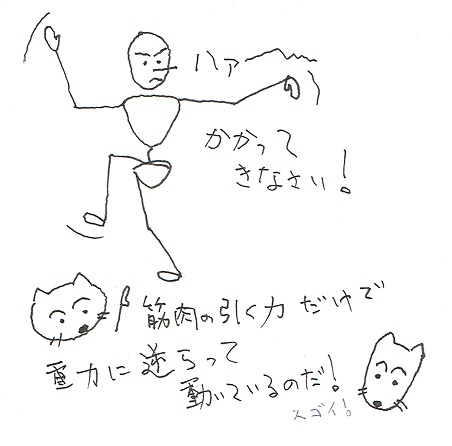

脳性運動障害後すぐの筋は弛緩状態である。そうすると麻痺あるいは弛緩の程度に応じて力を生み出せなくなる。人のような内骨格系の動物では、姿勢を維持し、動くためには常に多くの筋群の収縮と弛緩の複雑な相互作用が必要である。しかし麻痺による弛緩状態のためにこれができなくなると、姿勢は簡単に崩れ、重力に適応的に動くことが困難になる。

そこで運動システムによる「自律的問題解決」の作動が始まるのである。

今回も機械のシステムと比べてみよう。機械のように強固な躯体があると、たとえ故障しても機械はそれで崩れることはない。強固な躯体の支持性があるからだ。また動くために押したり引いたりして動くことができるので、運動のコントロールも比較的容易である。支持と運動の役割は最初から明確に分離されている。

一方人では、筋肉は引くことによってしか力を生まない。つまり全身のたくさんの筋の引く力を協調させ、可動性の高い骨格のバランスを取って姿勢を保持したり、重力に適応的に動いたりしているわけだ。つまり複雑に協調しながら、支持部分と動く部分を生み出し、更に支持部分と動く部分は一瞬一瞬に役割を交代しながら動いていくわけだ。考えてみればこれはとてもすごいことである。

これは大変複雑なシステムであり、その中で広範囲に弛緩状態の筋が存在すれば、コントロールは崩壊してしまう。大きな運動問題であるので運動システムは弛緩状態の筋を硬くするわけだ。硬くすればその部位はコントロールが容易になる。

たとえば伸張反射のメカニズムを亢進すれば筋は緊張状態を生み出せるし、また筋内のキャッチ収縮などのメカニズムを普段以上に働かせて、筋の持続的緊張を生み出すのである。

下肢を棒の様に硬い状態にすれば体重を支えることができるし、健側の上下肢や体幹でコントロールして振り出して歩行も可能になる。

ただこの自律的運動問題解決は、必ずしも良いことばかりではない。元々があり合わせの運動リソースを何とか利用して問題解決を図るからである。必ずしも健常の神経筋システムのように上手くコントロールできる訳ではない。(その6に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!