臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

プロのセラピストとは?(後編)

実際に麻痺は治せないわけだが、麻痺のある方から「健常者のように歩きたい」と言われて「いや、麻痺は治せません」と言えないセラピストもいるようだ。どうも同化主義というよりも、「ノー」と言うことが怖いようだ。

「ノー」と言うことで、自分がやっているリハビリという仕事の限界を認めることになる。自分の人生の意味でもあるリハビリの仕事の価値を下げ、否定してしまうようで怖いのかもしれない。

それに「ええ、麻痺を治しましょう!」と応えれば患者さんも喜ぶし、自分もプライドを傷つけないので安易にそうしてしまいがちなのか?

またもう一つのタイプのセラピストもいる。

「諦めずにもっと、もっと頑張れば、もっと健常者の歩き方に近づくよ」とゴールの見えない目標を安易に掲げてしまう。

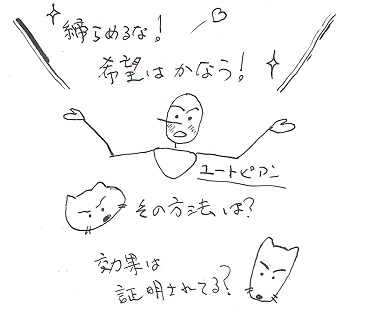

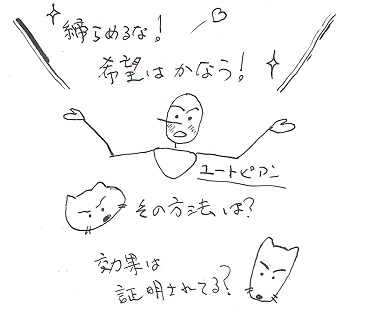

「いや、諦めたらダメだ。努力をすればいつか夢は叶う」という達成不可能な目標を掲げ、「努力を続けること自体に価値がある」と主張する人達はユートピアンと呼ばれる。まあ、それは夢をちらつかせて生きる目標を与えているのかもしれないが、仕事として運動問題の解決の依頼を受けるプロとしてはどうなのだろう?

これでは患者さんの運動問題をずっと解決することなく、長引かせてしまうことになる。

つまりこの場合も「ノー」と言わない。

成熟したプロの仕事、たとえば弁護士などでは、できないことは「できない」とはっきりと言う。その代わり、実現可能なその他の選択肢をいくつか提案する。そしてクライエントに選択・決定してもらう。クライエントも自分の最初の要求は通らなくても、自ら代替案を選択・決定したのだから満足できるという訳だ。

リハビリだって「リハビリでは麻痺は治せません。でもその代わり、今の少しぎこちない分回し歩行をより滑らかにして、より速く、より楽に、より安全に歩けるようにすることはできます。どうでしょうか?」とか「日常生活の環境を少し工夫して、より楽に生活できるようになります。どうでしょう?」などと患者さんに選択肢を提出、判断、決断してもらうことができる。

つまり自らの仕事の限界を認めないと、次の一歩に踏み出せないだろう。

患者さんだって「麻痺は治らない」と納得し、次の達成可能な目標に向かうことで新しい人生に向かうことができるかもしれない。

この場合、客観的な評価が重要だ。たとえば10メートル歩行で、速度、歩行率、歩行比のデータを表で示し、患者さんにも提示すると良いだろう。すると患者さん自身で訓練後の効果を判断されるようになる。客観的でわかりやすいデータでプラトーに達したことを、セラピストではなく患者さんご自身が判断できるようになるからだ。

自分自身で結果を予期し、実際の結果と比べてもらうオートエスティマティクスのような評価法※を実施するのも良い。

そうすることで結局、患者さんの障害の受け入れと新しい人生に向き合うことを納得するまでの期間を短くすることにもなるだろう。

そして客観的な評価結果を患者さんと共有することで、患者さんも「一人の自立した人間である」と伝えることになる。患者さんが自身で判断できないように見えるのは、必要で正確な情報を持っていないからだ。患者さんが自身で理解できる客観的なデータを提供できないようでは、フェアな仕事とは言えない。

セラピストが情報を独り占めして、偉そうに評価しているだけではダメなのである。

そして患者さんが手に入れた情報を基に自分自身で将来の決断を下すことが、人生でどれだけ大きな意味や価値を持つかを考えてほしい。セラピストがもう一つの選択肢を提供することにもなるだろう。

実現不可能な夢を与えるだけでは専門家とは言えない。運動問題の「専門家」とは、自分の仕事の限界を受け入れ、その上でどうするかという専門的意見をいくつも提案でき、患者さん自身に判断してもらえるようわかりやすい情報を提供するもののことではないか。(終わり)

※オートエスティマティクスについての文献

1) 田上幸生他: 片麻痺患者はいつ頃から思い通りに動けるようになるのだろうか?─オートエスティマティクス(Auto-estimatics)を用いた調査報告. Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集), 2012.

2) 西尾幸敏: Auto-estimaticsの臨床での有用性について. 上田法研究会会誌 Vol.10 No.3, 1999.

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

プロのセラピストとは?(前編)

「代償運動って悪い?」のシリーズは前回で終えたのだが、その後以下のような「分回し歩行」に関する質問をいただいた。

このシリーズで「分回し歩行」は、「探索利用スキル」に分類され、偽解決の状態にはなりにくい優れた問題解決スキルであると結論した。

するとある人からこんなことを言われた。「患者さん本人がみっともない歩き方だから嫌だと言われた。だから患者さんの希望に沿ってできるだけ修正するべきではないか」

これは一見正しそうに思える。

しかし人は誰もみんな違っているものではないか。障害があれば健常者と違っていて当たり前である。この「人と違って当たり前」ということを、むしろ社会全体として受け入れていくことが大事なのではないか。

しかし患者さんの「この歩き方が嫌だ」という言い分を聞いて、一緒になって「そうだね、その歩き方は良くない。健常者の様に効率よく、美しく歩こう!」などと言って健常者の立場からの「同化主義」に陥っていないか?

たとえば分回し歩行をしている患者さんは、必ず最大限効率的に動いているわけではない。全身、特に体幹と股関節の柔軟性を改善し、健側を中心に筋力が改善されると、分回し歩行はよりスムースにより速く、より安定して歩けるようになる。これは当然のことだ。柔軟性や筋力などの運動リソースが豊富になると、それを利用して歩く分回しという運動スキルによるパフォーマンスも改善してくるのが当たり前だ。

しかしこの改善の場面でこんなことを言うセラピストがいる。

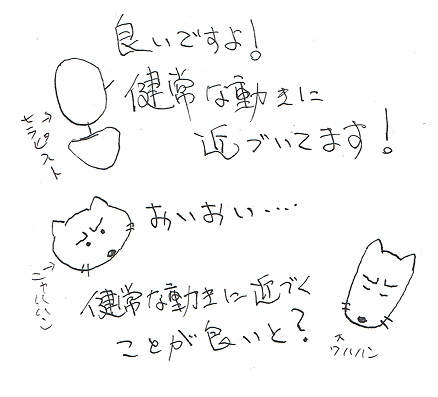

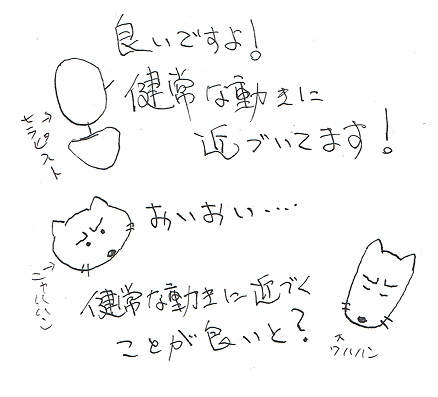

「ずいぶん健常者の歩行に近づきましたよ!頑張りましたね!」

これでは障害を拒否しているのではないか。障害者の動きから健常者の動きに近づいたから良いと評価しているわけだ。これぞまさしく健常者からの同化主義ではないか。

患者さんは麻痺のある体で努力して分回し歩行という問題解決スキルを生み出したのだ。その分回し歩行を拒否、否定して健常者の動きに近づくことに価値ありと言っている。これではいつまで経っても違いを認め合う社会にはならないだろう。

本来先頭に立って多様性を認め合う社会に向かう原動力となるはずのセラピスト自らが、障害を拒否・否定して健常者の動きだけに価値を認めているのだから。

そうではなくて、麻痺のある体で努力して様々な可能性を探索して、何とか見つけ出された分回しという運動スキルを素直に認めるべきではないか。麻痺のある体は健常者とは異なったやり方が必要だと認めるべきではないか。

患者さん自身が健常者と同じ動きをしたいと望まれるのは仕方ない。その気持ちを否定する必要はないだろう。それは患者さんの問題だ。

しかし客観的に見て麻痺が治せないのにも関わらず、セラピストが「患者さんは健常者と同じ動きを目指すべきだ」と考えるのはどうしたっておかしい。職業として、プロとして患者さんの運動問題を解決するべきなのに、麻痺が治る見通しもないのに夢だけを語って、患者さんの問題を長引かせているのではないか。 いや、同化主義とかそんなことまでは言わなくても、麻痺を治してくれと言われて「ノーと言えない」セラピストもいるようだ。これについては次回で検討しよう。(後編へ続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

「代償運動」って本当に悪い?(最終回)

さて、ここまでで「代償運動」という言葉は人の運動システムの作動を表すには相応しくないということを述べてきた。代わりに「問題解決スキル」という言葉を使えば、人の運動システムの作動の特徴をよく理解できる。

しかし問題解決スキルとは言っても急場しのぎの問題解決となって、新たな問題が生じる偽解決に陥ることもある。

いったん偽解決の状態に陥ると、患者さん一人でその状態から抜け出すことはできないので、セラピストはまず偽解決の状態を変化させる必要がある。常に偽解決の状態を評価しながら、それを修正しなければならない。

同時にセラピストは他の運動リソースも改善し、その利用方法である運動スキルの多様化のための日常生活課題の目標と手段の計画を立てて、患者さんの生活課題達成力を改善しなくてはならない、というのがここまでのまとめである。

さて、CAMRでは患者さんの問題解決スキルは以下の6種類に分類される。

①探索利用スキル

②外骨格系問題解決

③不使用の問題解決

④骨靱帯性問題解決

⑤健康時の問題解決

⑥安心確保の問題解決

今シリーズでは、そのうち②外骨格系問題解決と③不使用の問題解決の二つを紹介したが、ここではもう一つ、探索利用スキルを紹介したい。臨床あるいは日常で一番多く出会うものだ。

探索利用スキルは健常者・障害者にかかわらず誰もが一般的によく行っている問題解決スキルだ。人は運動課題達成に何か問題があると、利用可能な運動リソースを身体の内外に探索し、課題達成のためにその運動リソース利用のための運動スキルを生み出す。

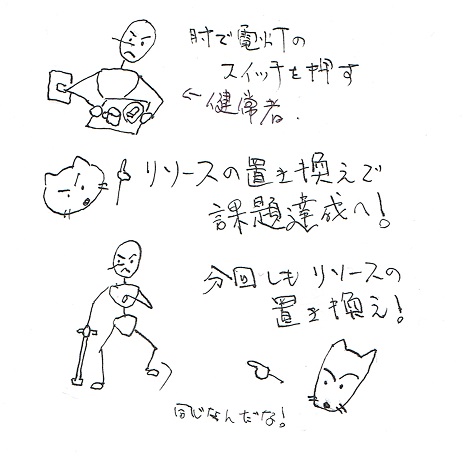

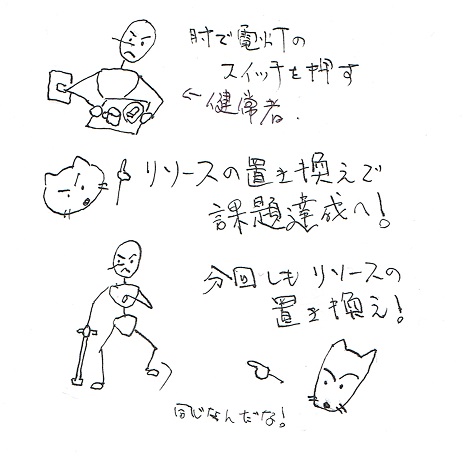

子どもが棚の上のお菓子に手が届かないときは、周りを見渡して漫画雑誌を見つけ、数冊積んで踏み台にして上がり、手を伸ばしてお菓子を取ったりするのはまさにこの「探索利用スキル」である。両手でごちそうの載ったお盆を抱えたまま「あ、電灯のスイッチを消し忘れた」と思うが、壁に近づき頭や顎でスイッチを押して消すのもそうである。

壁のスイッチは通常指先で押すが、肘や頭でも押せる。指先や肘や頭などの運動リソースは様々なものに置き換えが可能である。この同じ課題達成に様々な運動リソースが置き換え可能であるということが、人の運動システムの状況適応性を生み出している。そしてこれを可能にしているのが、課題達成のために運動リソースを探索・利用するための運動スキルを無限に生み出す人の「課題達成能力」である。

これまで説明しなかったが、「分回し歩行」もこの探索利用スキルである。麻痺側下肢が動かなくなったので、身体の内部に利用可能な運動リソース(健側下肢や体幹の筋力などの身体リソース)を探し、それを利用して患側下肢を生み出す分回しの運動スキルが生まれたのである。更に杖という環境リソースを利用して、健側への重心移動をより安定して大きくすると、麻痺は重くてもより大きく患側下肢を前方へ振り出すことが可能になる。

どうでしょう?分回し歩行を「代償運動」と呼んでしまうと、「悪い運動、修正するべき運動」と思うものの麻痺は治せず、患者さんもセラピストも苦しんでしまう。でも「問題解決スキル」と呼ぶと、人の運動能力の素晴らしさに感謝したくなるのではあるまいか!(終わり)

(問題解決スキルの全貌は「リハビリのシステム論-生活課題達成力の改善(前・後編)」西尾幸敏を参考にしてほしい)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

「代償運動」って本当に悪い?(その6)

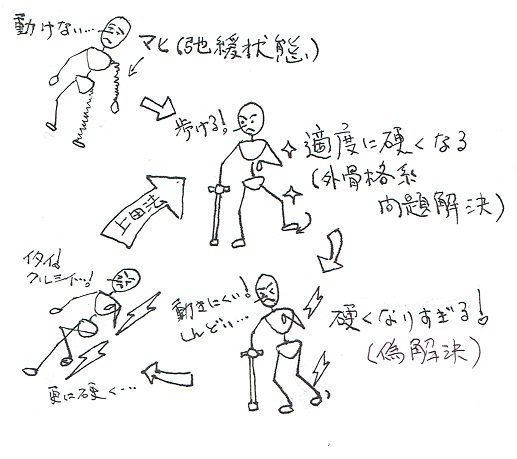

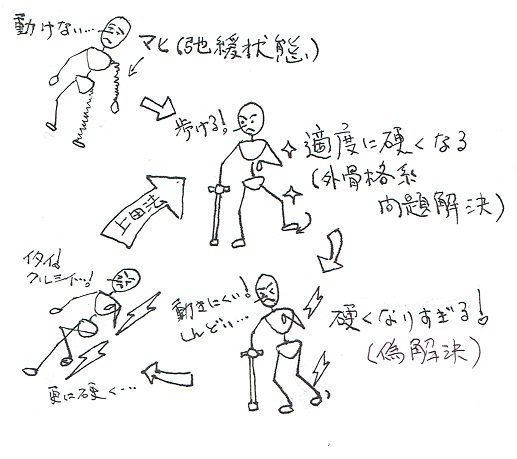

前回までで「代償運動」よりは「問題解決スキル」という言葉の方が相応しいこと。そして同じ外骨格系問題解決のスキルでも、ヘルニアでは適切な問題解決スキルであるが、逆に脳性運動障害では外骨格系問題解決のスキルが継続的に繰り返される中で、硬さを強めてやがて偽解決の状態になることを説明した。

先に述べたように、セラピストの役割の一つは、偽解決に陥った状態を改善することである。本来運動システムが自律的に問題解決を図るのだが、それによってかえって新たな問題を生み出してより悪い状態となるのが偽解決である。この状態に陥るとなかなか患者さん一人でここから抜け出すのは難しい。

脳性運動障害後の外骨格系問題解決は偽解決の状態になりやすい。身体が硬くなりすぎる、つまり柔軟性が低下して運動範囲や重心の移動範囲が小さくなる。動くために硬くしたのに、かえって動きにくくなるわけだ。更に硬くなりすぎて将来的に変形になって増悪したり、痛みになったりして患者さんを苦しめる。

多くの脳性運動障害の患者さんでは、この偽解決の状態が全身的あるいは部分的に見られるのが普通だ。

この外骨格系問題解決の偽解決状態に有効なのは、上田法というHands-on therapy(徒手的療法)である。

上田法は脳性運動障害後の身体の硬さを緩和して柔軟性を改善し、運動や呼吸状態を改善する徒手的療法である。短期間の講習で誰でも実施できるため、家庭内での健康増進や生活状態改善を目的とするプライマリ・ケアの分野でも注目され始めている。

もちろん上田法の効果は一時的なものである。しかし柔らかくなっている間に自発的で多様な運動を行うことで、この柔軟性は維持されることがわかっている。上田法を実施して動きやすい状態にして、広がった運動範囲の中でできる運動課題を多様に行うことで、硬さによる支持性と運動性のバランスを維持することができる。

つまりセラピストの本来の役割は、患者さんの柔軟性を始め、様々な運動リソースを改善し、その改善した運動リソースを使った生活課題達成のための多様な運動リソースを患者さん自身で探索・試行錯誤して、日常生活課題の達成力を改善することを助けることである。

この生活課題達成力改善のために具体的な目標や運動課題などのプログラムが必要だが、この過程は患者さんや家族だけでは障害の全貌が掴めず、具体的な目標や手段の計画を立てにくいので、セラピストが力を発揮するところである。

具体的な目標と手段が明確になれば、患者さんは日々の訓練の中で自分の変化した身体の事を良く知るようになり、成功体験を繰り返していくことに集中できるようになる。結果、効率的に生活課題達成力を改善することができる訳だ。

外骨格系問題解決の偽解決の状態がある場合は、まず上田法などで偽解決の状態を改善しては、様々で適切な運動課題を繰り返して頂いて、生活課題達成力を改善することが私たちセラピストの中心的な仕事と言って良いだろう。(最終回に続く)

【お詫びと修正】

『「代償運動」って本当に悪い?(その5)』(2023年3月21日投稿)に掲載した文章に誤りがありました。以下の部分です。

「そして脊椎動物の横紋筋でも同様の蛋白群の存在やその現象が確認されている。(最後に資料紹介)」

紹介された論文には「脊椎動物の横紋筋でも同様の蛋白群の存在」が言われています。しかし「その現象」、つまり脊椎動物での現象は全く説明されていません。現象についてはDietzやBergerらの論文に間接的な証拠と思われるものがあるだけです。

この部分は修正いたしました。

申し訳ないです。自分の思い込みから思わず筆が滑ったものです。以後このようなことのないように気をつけます。西尾幸敏2023年3月28日

※この文章のオリジナルは、CAMRのフェースブック・ページの2023年3月28日に投稿されたものです。

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!