臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

体重変化などの指標を通して学ぶ動的システム論 その2

前回、テーレンらは「脳の成熟に伴って原始歩行が消失する」という従来からの要素還元論あるいは単純な因果関係の説明には不満であったと述べた。そして動的システム論の視点からの説明を試みたのである。

動的システム論にしろ、古典的なシステム論にしろ、その主張の最も基本の枠組みは「世の中のさまざまな現象は、それに関係する様々な要素感の相互作用によって生まれ、変化したり、安定したりする」ということである。

つまり原始歩行と呼ばれる運動も様々な要素間の相互作用によって生まれて、その状態を変化させているのではないか、と考えるわけだ。

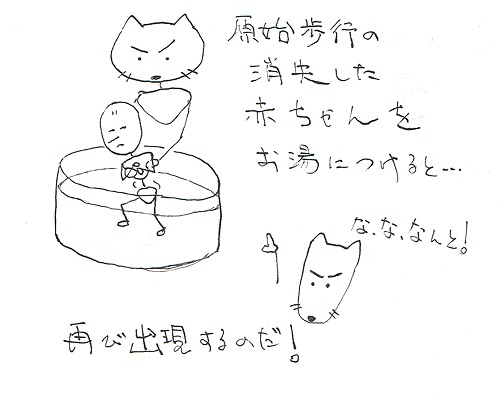

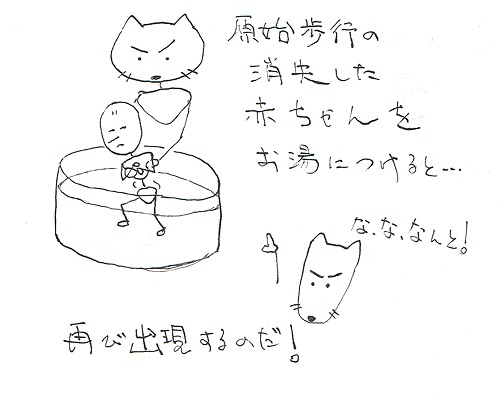

たとえば原始歩行の消失した赤ちゃんをお湯につけると原始歩行が再び観察されることはよく知られていた。

テーレンらはこれを基に、重力や下肢重量、筋力などのいくつかの要素が影響し合っているのではないかというシステム論の視点に沿って、以下のような検証を進める。

・原始歩行消失の時期には下肢の脂肪量が増加し、下肢全体の重量が増加している。これによって下肢筋力が相対的に弱ったことになり、重力に逆らって下肢を持ち上げられなくなり、消失するのではないか。だからお湯につけると浮力によって再び下肢運動が可能になるのではないか

・原始歩行がみられる新生児の時期からトレッドミル上で歩行運動を継続すると原始歩行は消失しない。つまり筋トレをして筋力を改善・維持すれば原始歩行は消失しないと考えられる

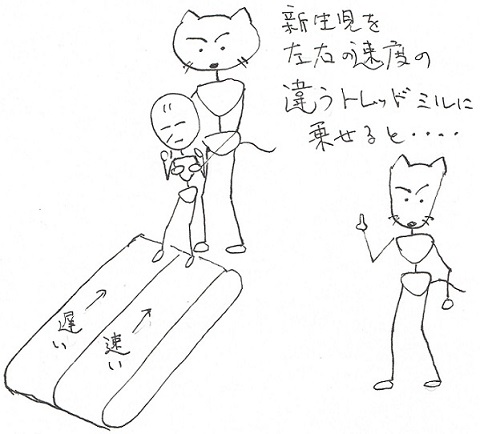

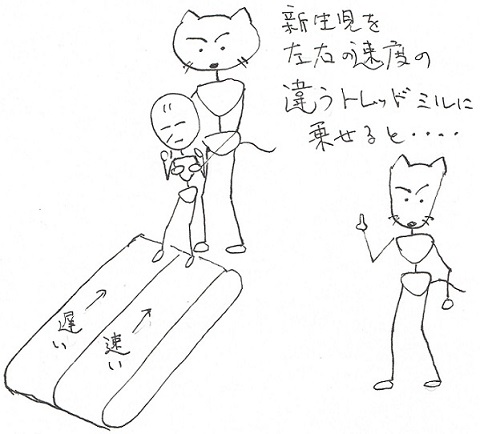

・左右のベルトの速度が異なるトレッドミル上に原始歩行のみられる新生児を乗せる。すると新生児といえども練習なくそれらの課題にうまく適応して柔軟に歩行の動きを生み出すことができた。たとえば早いベルトの上に置いた脚はゆっくり、遅いベルトの上に置いた脚は速く動かして、両方のベルトの中間速度で乱れることなく交互に脚を運ぶことができた。

つまり新生児に対して「反射」と呼ぶのは失礼なくらい、周りの状況変化に対応して協調した動きを生み出すことができたのである。「原始歩行」という名前は「新生児はより原始的存在である」という誤解あるいは偏見によるものである。

これらから示唆されることは、従来仮定されていたように、「原始歩行の消失は、脳の成熟(髄鞘化)によって抑制される」ではないということだ。

そして原始歩行と呼ばれる歩行は、実は最初から協調され、状況に応じて適応的に変化する成人の歩行の特徴を備えているということ。まあ、簡単に言えば、新生児の原始歩行は、その後にみられる成人の歩行と同じ、連続しているものと言えるわけだ。

まあ、これだけ見てもわかると思うが、要素還元論での因果関係の見方は単純で理解しやすい。しかし、まるで人の体をロボットの様に仮定しているので、とても単純な説明をしてしまう。実際、「お湯につけると再び出現する」といった現象をうまく説明できないし、偏見による誤解を生んでしまうのかもしれない。

一方、「様々な要素感の相互作用」というシステム論の視点から見直してみると、上述のように丸っきり異なった説明が生まれてくる。まあ、その分、説明にたくさんの手間がかかるのだが。

さて、くどいようだがもう一度まとめておこう。

新生児にみられる歩行はその後の歩行と連続していて、状況変化に応じて協調された動きを生み出せる。つまり新生時期からの歩行のパターンは重力や下肢重量、筋力、学習経験などの様々な要素間の相互作用によって、その現れる状態が様々に変化するのである・・・あっ、やややっ、またウォーキングや体重変化の話から逸れたままではないかっ!・・・申し訳ない、次回は戻りますから(^^;))(その3に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

毎週火曜日の連続エッセイ、再開です!(^^)

体重変化などの指標を通して学ぶ動的システム論 その1

以前、「俺のウォーキング」というシリーズで、退職後にウォーキングを始めたことを書いた。建前は健康のためであり、股関節・膝関節の痛みを軽くするためだ。でも実際には出っ張ったお腹を引っ込めたいという密かな願いもあった。 というのも開始当時の僕の出っ張り(腹囲)は平均98㎝程度。体重は71-72㎏位、体脂肪率は25-26%位、血圧は上が150位だった。結構なメタボだったのである(^^;)その他に股関節痛と膝関節痛がその頃の悩みであった。

「俺のウォーキング」ではウォーキングを開始して2ヶ月くらいの間に起こった内容を書いている。このシリーズではその後の上の4つの指標(腹囲、体重、体脂肪率、血圧)の変化を追いながら「動的システム論」というアイデアを紹介してみたい。

動的システム論は、僕達リハビリの分野ではテーレンとスミスによって運動発達の研究領域で導入され、紹介された。

これまでの運動発達における僕達リハビリテーション分野の伝統的な考え方は、要素還元論の枠組みで説明されている。

要素還元論の考え方とは、ある現象を説明するために、まずその現象を構成する要素に分解していく。たとえば歩行不安定という現象(あるいは問題)が起きると、人の運動システムを構成する様々な要素・部位に分解していく。たとえば筋力、柔軟性、持久力、感覚、認知などの要素に分解する。そして部位にも分けてみる。その結果、下肢の筋力に低下がみられれば、「下肢筋力の低下」が原因で「歩行不安定が起こる」などと因果の関係を想定する。

運動発達もそうで、「運動発達という現象はどのように起きるか?」という問いに対して、「運動発達は脳の成熟という要素変化によって起きてくる。脳の成熟とは脳神経の髄鞘化のことである。髄鞘化に従って脳は成熟し、運動は協調・洗練され、新しい運動が発達してくるのである」と「脳の成熟という一要素が原因として運動発達が起こるのだ」と因果の関係を想定するわけだ。

まあ、脳の中に運動発達の設計図があり、成熟によってこの設計図通りに運動発達が起こると考えるのである。

あるいはこれには対立する環境説というのがあって、「環境からの影響を脳が学習することで、運動発達に繋がる」とするわけだ。

いずれにしても脳の中の設計図か環境の影響の学習かというある特定の要素(脳)の変化が原因で運動発達が起こると説明するわけだ。

テーレンらはこの説明にはどうも満足しなかったようだ。果たして、そんな単純なメカニズムで発達が起きているのだろうか?

たとえば生後直後から原始歩行という現象が見られる。これは生後数ヶ月以内に消失してしまう。この現象は要素還元論では以下のように説明される。

原始歩行は原始反射の一種である。つまり脳の状態が未熟なので抑制が利かなくて、原始歩行のような未熟な原始反射が優位に出現するのだ。しかし数ヶ月もすると脳の成熟が進み、この原始歩行は抑制されるようになるのである。だから消失する。再び現れる歩行はより成熟して協調された歩行であり、原始歩行とは別物である、などと説明される。

そこでテーレンらは、「この説明は間違ってるんでないの?」という挑戦を動的システム論の視点から始めるのである・・・・あ、ウォーキングの話からいきなり逸れてしまったけど、そのうちに戻りますから(^^;))(その2に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

木曜日のつぶやき 12

ニードの話 おまけ

秋山です。今年も余すところ半月となりました(^^;)なぜか焦ります・・・

ニードについて、日頃から疑問に思っていることです。CAMRとは直接関連はないです。まさに個人の感想です。

クライアントが生活の中で改善したいとか、やってみたい活動を支援していきたいと常日頃思っています。一応作業療法士なんでね。ただ、その範囲というか、規模というかどこまで関わればいいのか、悩めるところです。

クライアントが「仏壇にお線香をあげたい」と言われたら、私は間違いなく飛びつきます。居室から仏間までの動線、椅子が良いか、火の始末はできるか等々。

では、「近所にある墓に参りたい」なら?これも取り組みます。お墓まで経路はどうか、徒歩か車か、段差や坂があるのか、路面はどうか等々。場合によっては車で近くまで行って墓の見えるところからお参りしましょう、となるかもしれません。

じゃあ、「故郷の北海道(今は広島に住んでいるとして)の両親の墓に参りたい」となると?経路といっても、それはもうお金を出す人の意向によるものでしょう。クライアントには、移動に必要な体力や基本動作を高めましょうと言うでしょう。

なら、「私の父はハワイの日系2世だった。ハワイの先祖の墓参りに行きたい」にどう応じるか。これはもうご家族に頑張っていただきましょう。資金と人的資源があれば達成の可能性は十分にあります。

真のニードを探るために、クライアントが口にした「望み」を重要度や優先度で順位付けようとしたり、「もっと大事なことがあるでしょう」と言うのは、セラピストの価値観によるものだと思います。その望みの価値は、その人にしか決められない。セラピストが口出しすることではない。ただそれは「迎合」することでもない。私たちができることは、クライエントに対し担当セラピストとして仕事で接する場面で提供できることは何か、また希望は希望として置いといて、他に達成可能な活動もあることを提案してみることだと思います。

心の中で何を一番の望みと思うかは、その人の問題です。達成可能とセラピストが思うものにすげ替えなくても、2番目でも3番目でも、何番目でもいいからクライエントが「できそうだ」と思えることから取り組み、世界とのかかわりを再構築していってはどうでしょうか。 (終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

木曜日のつぶやき 11

真のニードは実在するのか⁈

その3年末がどんどん近づいていますが、体感的には11月上旬の秋山です。※個人の感想です。

さて、真のニードについてです。

「真」とは何か?真があるのなら偽があるのか?誰が真と決めるのか?真のニードって1個なのか?いくつもあるのか?こんな疑問がありました。なんか屁理屈っぽく聞こえますね。そう、私も自分で難癖付けてるだけなような気がしていましたが、どうにも腑に落ちない。自分に置き換えた時になかなか思いつかない。

そこでこう言い換えてみました。「この時代、この地域、この年齢、この性別、置かれている社会的環境、持っている・または損なわれている能力(心身の状態)ならば、普通こうあるべきなんじゃないのと世間が受け入れやすい」ニード。これだとすっきりする。

こういうと皮肉すぎるかもしれませんが、本人が口にしたことや望んでいることが真のニードとは限らないというなら、それが真かどうか判断する基準や人がいるということになります。それにポジティブなものであることも要求されています。これは大変だ。高潔でも清廉でもない私が職業という場面でこれらに関わるのはとても難しい。

繰り返しますが、真のニードというものを否定しているのではなく、そういう概念を医療的リハビリテーションという場面で扱いきれるのか、正面からガッツリ取り組んでクライアントに変化をもたらすには時間などの条件が限られすぎているのではないか、時間がかかりすぎるのではないかということです。

CAMRでは、真のニードという固有のものがあるとは考えず、ニードは状況により変化するものとして扱います。ニードは変わってっていいんです。変わるもんなのです。

発症直後は悲観的か楽観的過ぎて、「適切なニードを持てていない」とみなされることがあります。その時にニードの方を修正するのではなく、それはそれで置いといて、「これなら〇〇ができるかもしれない」「〇〇は難しいな。まず△△からだな」と思ってもらえるような状況変化を起こす課題を提供するのがセラピストの役目です。

状況変化の結果、何がしたいかと思うのはクライアントの問題です。

身体状況が大きく変わって、これまでのやり方では世界と関係を取り結べなくなってしまった。そんな時にまずやるのは、何をしたいかの追求より、自分が世界の中でどう動けるかを経験することだと思います。そしてクライアントが自分の「やりたい」をかなえていくのに、クライアントとセラピストが置かれている環境(関係性)の中で、今ここでできることを協働していきます。

運動機能だけにこだわってはいけないと思いますが、運動機能に関われる数少ない職種が早々に運動を諦めてしまったら、状況変化の大きなチャンスをつぶすことになるのではないか。そのことは頭に入れておきたいものです。(終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!