臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

続・歳のせいと言う勿れ

以前、「歳のせいと言う勿れ」というシリーズで、「『歳のせい』は諦めを生む呪文である」みたいなことを書きました。

「歳のせい」と言われると「ああ、それじゃ仕方ないわよね」と諦めの気持ちを生んでしまいます。

実は最近、頻尿と残尿・尿漏れを続けて経験しました。それで、思わずこの呪いの言葉を口にしそうになりました(^^;) しかし、よく考えてみると、退職以来おしっこを我慢することがとても減っています。行きたい時に行きたいだけ行きます。回数も増える。きっと膀胱の弾力性が減って小さくなっているのだと思います。歳のせいと言うよりは生活習慣が原因。

またデイケアで働いていたとき、「男は立ってするからトイレが汚れるのよ」と女性スタッフから言われました。僕も「そうだな」と思ってそれ以来座ってしているのです。しかし座っているとどうも気張る感じが自然に消えてしまいます。

それで歳のせいではなく、生活習慣で括約筋とか腹横筋などが筋力低下をしているのだと仮説を立てます。

そこで一念発起、自分なりに筋トレを始めました。おしっこを我慢したり気張って出すようなイメージでいろんなところに力を入れては抜いてを繰り返します。また絞り出すテクニック(^^;)もいくつか工夫します。

効果は割と早く出て、パンツを濡らすこともなくなりました。「歳のせい」という呪文によって、危うく「尿漏れ対応パンツ4枚組」を通販で買うところでした(^^;)フゥー、めでたし、めでたし!

これに気を良くして、最近テレビを見ていて有名タレントや俳優の名前が浮かばなくなっているのも「歳のせい」ではなく、短期記憶のトレーニングが足りないのでは、と仮説を立てて早速憶える練習を始めました。

テレビCMでよく知っている俳優が出ています。「誰だっけ?」と思うものの名前が出ません。妻に聞くと「松山ケンイチじゃないの!」と言われます。「ああ、そうだ!大河ドラマで徳川家康の知恵袋と言われる本多正信を演じている松山ケンイチ君である」と関連知識と一緒に憶えます。こうすると記憶が定着しやすいとか・・・

翌日またそのCMがあります。妻がキッとこちらを向きます。しかし出てこない、名前が全然浮かばない。「大河ドラマで・・・」の関連知識しか浮かばない・・・・焦ります(^^;) 妻が「松で始まる俳優!」とヒントを出します。 「あっ、あっ、なんか出そう」と思います。「松、松、松平健!は違う・・・松、松、松原智恵子はもっと違う・・・松、松、松井秀喜!(^^;)」 結局、ギブアップです。昔憶えた名前しか出てこない(^^;) つまり、「歳のせいと言う勿れ」の道はとても険しいのだ!(終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

「麻痺は治る」と主張される人へ(後編)

さて、前回は脳性運動障害では運動パフォーマンスの改善や悪化などの変化の原因は、脳の働きの良し悪しとして説明される訳で、これが要素還元論の特徴であると述べた。

関係する要素群の中で一番重要な原因となるような要素、たとえばここでは「脳の働き」に運動パフォーマンス変化の原因を還元(より基本的と思われる要素に戻して説明)するわけだ。

これをシステム論の立場から見ると、「運動パフォーマンスは、様々な要素の相互作用によって生まれ、安定する」ということになるので、上のような単純な因果関係の説明ではなくなる。

たとえばシステム論では歩行パフォーマンスの改善の説明の一つは、以下のようないくつかの要素あるいは運動リソース(運動のための資源)間の相互作用として説明されるかもしれない。

訓練を通して、

① 体幹や股関節などの柔軟性の改善による運動範囲、重心移動範囲が改善する② 健側上下肢、体幹の筋力改善が起きる

③ 麻痺側下肢の筋力改善(研究によると麻痺があっても筋トレによる改善効果は数%見られる)も起きる可能性がある。麻痺自体が改善するという意味ではない④ 患側下肢の支持性の改善(電気的な筋活動が見られなくても、キャッチ収縮のような筋電図上で測定できない筋張力の増加現象が知られている)

⑤ 様々な身体活動を経験することにより、患側下肢の支持性が思った以上に良いと認識する、つまり経験的に次第に麻痺側下肢を使えるようになる(情報リソースのアップデートが起こる)

そうするとそれらの要素(運動リソース)間の相互作用として、以下のようなことが起こり得る。

まず患側下肢の支持性が増してくる。さらに患者が麻痺側下肢に体重を繰り返しかけることによって「麻痺側下肢は意外にしっかり支えてくれる」と認知すると、患側下肢での荷重時間の延長が起こる。そうすると広がった可動域や重心移動範囲の拡大と共に健側下肢の筋力改善による蹴り出しにより前方へ大きく振り出せるようになる。筋力とバランス能力の改善によって体幹の安定性なども増している。

その結果、体幹の前方への推進力が高まり、歩行速度も上がる。自然に患側下肢も前方に出た体幹に引っ張られることになり、分回しのような運動スキルに頼らなくても、慣性の力が加わって、下肢はよりまっすぐにより力強く前方に振り出されるようになる・・・

関係する要素群(あるいは運動リソース群)が変化し、その相互作用の結果として運動パフォーマンスは改善する。この説明は、以上のように力学的な視点での説明も可能である。むしろこのような説明の方が、「麻痺が改善した」と一気に飛躍した結論に飛びつくよりは実際的ではないのか。

まあ、「運動パフォーマンスの質的・量的改善は必ずしも麻痺が治った証拠」とは言えないわけだ。

それに上のような改善は、「脳に働きかける」と大上段に構えなくても、誰でも適切な運動課題を積み重ねることによって比較的短期間に達成可能である。(詳しくは拙書「リハビリのシステム論-生活課題達成力の改善について(前・後編)」を参考にしてください)

単純な因果関係論の視点だけに頼っていると、運動変化の原因をすべて脳に還元してしまい、「脳性運動障害で運動パフォーマンスが良くなるのは麻痺が改善しているからだ」と素朴に信じてしまうのではないか。

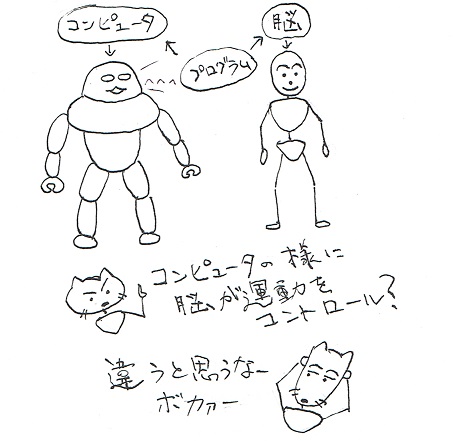

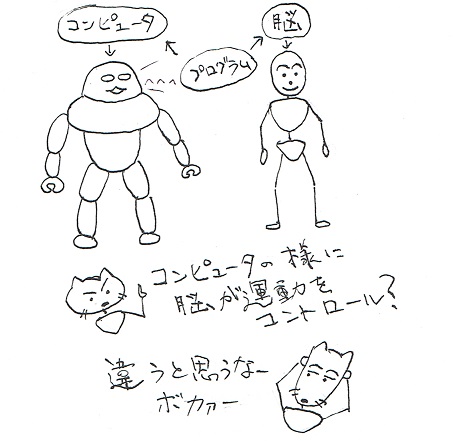

本来、人の体をロボット、脳をコンピュータに喩えるのは変な話である。ロボットは人の動きを人工的に作ろうと、その時の技術でなんとか人の動きを真似しようとしているだけだ。決して人の運動システムを再現できているわけがない。

つまり人の運動システムと機械システムの作動は全く異なっているのに、今度はその人工的なロボットの構造と働きを基に私たち、人の運動システムの作動を説明・理解しようとしているわけだ。主客転倒も甚だしい。

いい加減、「わかりやすいから」と脳をコンピュータに喩えるようなアナロジーは捨てた方が良いのではないだろうか。人の運動システムの作動は人の運動システムの作動を見ていくことでしか理解できないはずである。(終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

「麻痺は治る」と主張される人へ(前編)

以前からそうなのだが、最近になってもSNS上で「脳性運動障害の麻痺は治る、治せる」という旨の「ささやき」をする人は絶えない。

たとえば「やはり麻痺は治ると信じてアプローチすることが大事なのだとつくづく実感しました」などである。まあ、あまり声高に、明確に主張しているのではなく、囁いているわけだ。

以前は「脳性運動障害による麻痺は治ります!治して見せます!」と強く主張する人にしばしば出会ったものだ。まあ、こう言われると「科学論文として是非とも発表してみてください」と言いたくなる。もし本当なら「ノーベル賞ものではないか!世界の人々が賞賛するよ!」ということではないか。

しかし大抵は、「それが科学論文として発表するのは難しい。麻痺の改善の程度を数値として表すのが難しいからだ。しかし、臨床経験として間違いなく麻痺は治っていると実感している」などと返されたものだ。

そこで「麻痺が改善しているとどうして言えるのか?」と聞くと、「ハンドリングで動きを正して、繰り返し感覚運動学習をすると、たとえば歩行時の患側下肢の振り出しが大きく、力強く、まっすぐに振り出せるようになる。運動が量的にも質的にも改善していることが実感できる。つまり健常な人の歩行に近づいている。麻痺による運動問題に対して脳が新しい運動パターンを再学習することによって筋活動が高まり、脳機能が機能的に改善した結果である」などと答えられる。

これは簡単に言うと、「下肢の振り出しのパフォーマンスが量的・質的に良くなっているので、これは原因となっている麻痺が良くなっている証拠である」と言っているわけだ。

「脳性運動障害の運動問題の原因は麻痺である。脳神経が壊れて、筋活動あるいは運動プログラムが消失するのが原因で運動パフォーマンスが落ち、独特のパターンに支配される。逆に運動パフォーマンスが改善しているのは、その原因である麻痺が部分的にでも改善した、あるいは運動プログラムが再学習されたからだ」ということだろう。

どうも極めて素朴で単純な因果の関係を想定しているらしい。この考え方は学校で習う要素還元論による因果関係論のもっとも極端な現れ方であろう。

要素還元論とは、複雑な現象は、より基本的と思われる要素に原因を還元して(戻して)説明しようという立場である。たとえば学校で習うように「歩行能力低下の一つの原因は下肢筋力の低下である」と因果の関係を想定するわけだ。

この場合、まるで人の体をロボット、脳をコンピュータに喩えて理解している。脳機能の再建とは、正しい感覚入力による運動プログラムの再入力のようなイメージで捉えられている。

ロボットの組織的な運動変化なら、その原因はほとんどコンピュータに還元できる。そしてこのロボットをお手本に人の運動変化を理解し、説明する。人の運動変化は脳が起こしているのだ、と。

つまり脳性運動障害では、運動の改善や悪化の原因は基本的な原因となる要素「脳の働き」に還元して説明する。

このような単純な構造で人の運動システムを理解していると、「脳機能の低下→運動パフォーマンスの低下」であり、逆に「運動パフォーマンスの改善→脳機能の再建」と単純に思えてくるのだろう。

だからこの考え方をする人は、ハンドリングや感覚運動学習という言葉を使って麻痺肢を操作しながら、「筋肉に働きかけているのではない!感覚入力を通して脳に働きかけているのだ」といった説明を行う。

しかし、脳機能の改善を仮定しなくても、運動パフォーマンスが質的・量的に改善するという説明は可能である。「運動パフォーマンスの改善≠脳機能の改善」というわけだ。

次回、システム論の立場からこの説明の一例を紹介しよう。(後編に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

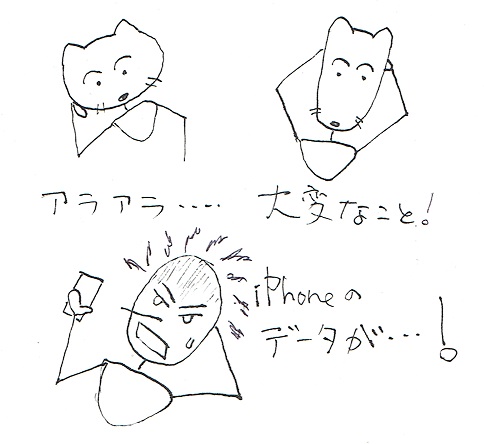

体重変化などの指標を通して学ぶ動的システム論 その4

今回はこのシリーズ突然の終了のお知らせとお詫びです。

実は今回の企画を始めようと思ったのは、僕のウォーキングの距離と時間、体重と体脂肪率を2年間にわたってiPhoneの日記系ソフトにその日の出来事とともに記録していたからである。

記録したウォーキングのデータ数は2年間で300日程度あったはずだ。これをエクセルに入力して、一気に散布図を作ろうという算段であった。

だがなかなか仕事に取りかからない僕の悪い癖が出てしまった。企画が始まって漸くiPhoneをみながら、少しずつエクセルに入力していたのである。

本来このようなテーマで話を進める以上、まずはデータ整理からするべきだろう。

言い訳になるが、日々データをとりながら、なんとなくデータの意味することがわかったような気がしていたのだ。

というのもウォーキングを始めた最初の一年は体重も体脂肪率もほとんど変化しなかった。実際最初の1年はエクセルに入力したので、散布図は明確だ。体重は68-69㎏、体脂肪率は最初と変わらず25%辺りの非常に狭い領域に集中していた。

開始時の体重は71-72㎏程度だったが、始めてすぐに体重は3キロ程度減って68-69㎏で安定したわけだ。運動だけをして、食事制限はしないという条件で始めたので、運動量や他の食事を含む生活習慣との相互作用の中で、これらの指標はこの辺りに自己組織化されたわけだ。

CAMRでは変化を起こすときは多要素多部位同時治療方略を使うが、運動量だけの単要素の変化で体重を減らそうという効率の悪いアプローチである。運動量だけの単要素の変化による効果を知りたいと言えば聞こえが良いが、実際には食い意地が張っていたのである(^^;)

変化が現れたのは一年半くらいの時から。運動が楽にできるようになったのでいつのまにか毎日のウォーキングだけでなく、近所のスーパーストアや銀行にも歩いて行くようになっていた。週に1回程度は近くの低山にも登る。単要素変化とは言え、量も質的多様性も次第に大きくなったのである。

すると体重変化が大きくなる。特徴としては日を追う毎になだらかに低くなるような線形の変化ではない。上がったり下がったりをランダムに繰り返すのである。体脂肪率はそうでもない。

そしてその時期は突然終わって、それまでとは明らかに低い体重と体脂肪率のエリアで安定するようになった。それぞれ64㎏、23%辺りで落ち着く。

日々、値を記録しながら、これは最初、運動量増加と他の変化しない日常生活活動などとの相互作用により体重と体脂肪率は狭い範囲に引きつけられて安定した。が、最終的には運動の質的・量的増加により、より低い領域でのアトラクターに惹きつけられて安定する位相転移ではないか。またその時に一時的な「カオス」な状態が現れたのではないかと思っていたのである。

だからデータ整理から入らず思い込みから始めてしまった。

でも僕の悪い癖だ。単純な作業はすぐにしんどくなってしまう。さらに昨年末から色々な病気や入院が続いて、年末からずっと体調不良が続いていたのも影響した。正月からはずっと副鼻腔炎が続いていたが、コロナが流行っているので薬をもらいに病院にも行きにくい。鼻水の洪水に対処しながらの作業であった。

そんな時、作業の合間にちょっとした気分転換を図った。最近iPhoneのバッテリーがすぐ切れる。そこで正月明けにインターネットでSE3を購入して、それが良いタイミングで届いた。で、我慢ができず、ニューiPhoneへの移行作業を行うことにした。もちろんデータが消えたら大変と思い、バックアップをとった。

しかし、ともかく上手くいかない。実は新旧のSIMカードを間違えたのだ。理由はもはや言いたくない。次第に僕の身に小さな逆上の連鎖を生んで、最後は大きな逆上の雪崩となってしまった。つまり古いiPhoneの全データ消失である。何をしたかは書きたくない。最後は頭が回らなかったのだ。

慌ててバックアップを戻したが、なんと基本データだけで、僕のウォーキング・データはまったく残っていなかったという次第(^^;)データがあれば、カオスな状態がどの程度続いたかとか、位相転移の様子がよくわかったかも知れない・・・ 約束を果たせないまま勝手に終了するのは断腸の思いだが、仕方ない。

ここまで読んでくださった皆様、本当に申し訳なかったです!(終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

体重変化などの指標を通して学ぶ動的システム論 その3

前回までの原始歩行消失の説明を通して、システム論の基本的な視点は理解してもらえたのではないかと思う。古典的システム論であれ、動的システム論であれ、基本となる枠組みは、「世の中のさまざまな現象は、それに関係する様々な要素感の相互作用によって生まれ、変化したり、安定したりする」ということだった。

では古典的システム論と動的システム論の違いは何かというと、動的システム論は説明する言語が数字であるということだ。つまり数学や物理学の世界である。これは困った。というのも僕は数学が苦手、というより大嫌いである。

数学嫌いと言えば、かのゲーテも大の数学嫌いだったらしい。だからゲーテの色彩論は、ニュートン派の人達からエセ科学扱いされた。

まあニュートンの色彩論は、プリズムを通した光を紙の上に落としてそれを観察した。そして光の色は波長の違いだと説明した。なるほどと思う。光を分解して色を数値化して見せたわけだ。しかしニュートンの説明に人は存在しない。人の存在はあやふやであり、客観的であるべき科学の枠組みでは人は排除されるべきなのだろう。

一方同じプリズムを使ったゲーテの色彩論は、プリズムを直接覗いたのである。しかもかなり多彩に実験をしている。これを知って感動した。色を見て、感じるのは人そのものではないか。人にとっての色とは何か、という視点。人の存在を排除しない科学。「人の存在を中心にしてこその色であり、これこそ人のための科学ではないか!」と感動した。

それで早速、ゲーテの本を何冊か買って読んだのだが、実に大仰な表現が多彩に使われたり、非常に緻密というか、まあ率直に言ってやたらとこだわった感じがあったりして読みにくかった・・・・だから途中で読むのを止めてしまった(^^;)という・・・・ごめんなさい、話が逸れました(^^;)

本論に戻るが、僕は数学が嫌いなので動的システム論と偉そうに言ってもそんなに理解しているわけではない(^^;)

しかしテーレンらは、その動的システム論を僕のような数学嫌いの人間でも理解できるように、数字ではなく日常生活言語を使って説明してくれている。今回のエッセイの最後に紹介している。興味のある人は是非とも読まれることを勧める。

さて、漸く本題に入る。

今回はこの動的システム論の視点から僕のウォーキングによる体重などの様々な指標の変化を考察してみたいと思う。

どういう手法を用いるかというと、位相空間図というものだ。2つの変数で作られる空間である。今回は横軸に体脂肪値、縦軸に体重をとっている。そこにある日の体脂肪値と体重の交叉する点を打つわけだ。そして時間の経過に従って点を打っていくのである。そうすると体重や体脂肪率の変化する様子が時間経過とともに視覚的に理解できるのである。(その4に続く)

お勧めの動的システム論の本

・発達へのダイナミックシステム・アプローチ 認知と行為の発生プロセスとメカニズム: エスター・テーレン、リンダ・スミス 新曜社

後、日常生活言語で不確定性や非線形システムなどの紹介をしてくれている本があります。入門書に良いですよ。ゲーテの話も出てきます(^^)読み物としても楽しい。

・カオス-新しい科学を作る: J・グリック 新潮文庫

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!