君たちはどう生きるか-リハビリのセラピストへ(その5 最終回)

従来のリハビリで扱われる人間像では、患者さんは単に「障害を持った人」です。あるいは「障害を持って困っている人、傷害に苦しんでいる人」というイメージです。だからセラピストが助けようとします。極端になると必要以上に患者さんを助けようとして、セラピストが患者さんの動きや生活を管理しようとします。

でもCAMRの視点では、患者さんは「障害を持っていても問題の解決を試み、必要な課題を達成しようと試みている人」と映ります。本人様は意識的に「苦しい、何もできない」と思っていてもその人の運動システムは、常に「何とか必要な課題を達成しよう」と頑張っています。

たとえば片麻痺患者さんの分回し歩行は、誰に教わるでもなく多くの片麻痺患者さんが苦労の末に自然に手にした歩行スキルです。この歩行スキルを「間違っている。健常者の様に歩きましょう」などと言うのはとても失礼です。実際にセラピスト自身が麻痺を治して「健常者」として歩いていただくことはできないからです。

むしろ、「麻痺のある体でよくここまで歩くようになられましたね」とみんなで認めることもできるのではないでしょうか。それで救われる方も多いと思います。

もちろんセラピストにとっては、患者さん自身が生み出した片麻痺歩行をさらに安全で効率的な片麻痺歩行スキルに改善することが仕事です。

運動システムは麻痺などの状況変化に対して常に適応しようとしますし、必要な課題を達成しようとします。もし課題達成に問題が起こると、自律的に何とか問題解決を図って、その人にとって必要な運動課題を達成しようとします。

CAMRの視点はいつも運動システムの内部と外部を行き来しています。それで患者さんの意識とは別に、頑張っている運動システムの作動を理解し、助けようとします。

運動システムは単なるメカニズムではないのです。意識の支配下でもないのです。変な表現ですが、機械と違ってちょっとした個性や知能を持っている存在のように思えます。そしていつも必要な課題を達成し、問題が起きると問題解決を試みているのです。これがCAMRによって理解できる運動システムの作動の特徴の一つです。

ただその問題解決が新しい問題を生み出してより悪い状況を生み出してしまうことが多いのです。この悪い状況を「偽解決状態」と言います。特に脳性運動障害で顕著です。たとえば必要以上に体が硬くなったり、使える運動リソースを「使えない」と勘違いしたりして運動パフォーマンスを上げることができなくなっているのです。

セラピストはこの偽解決状態から患者さんを救い出し、運動システムがより良い形で課題達成するための手助けをしていく必要があります。たとえば片麻痺歩行も不要な過緊張を改善し、改善可能な身体のリソースを改善し、より効率的で安全な歩行スキルの獲得を手伝うことができるのです。

これがCAMRの視点であり、理解の簡単な概略です。そうするとこれまでとは異なったアプローチの体系が現れてきます。

現在CAMRのアプローチを伝え、議論するための無料勉強会を広島市中心部で定期的に開催しています。患者さんの動画を使わせていただき、患者さんの運動問題やそれに対する運動システムの問題解決と偽解決状態、そしてそれらに対するCAMRのアプローチを具体的に説明しています。

CAMRのアプローチを理解してもらえるとより広い視野から患者さんを理解できると思います。一人でも多くの方が参加していただけることを祈念しています。

これがシステム論に出会ってからの僕の30数年の取り組みの道のりです。

最初に述べたように、現在の日本のリハビリテーションは約1世紀前の視点で脳性運動障害を理解しています。それに矛盾や疑問を感じることはないでしょうか?もし感じたときは・・・・君たちはどう生きるか?(終わり)※今回の記事は、FacebookとNo+eの両方に掲載しています。

君たちはどう生きるか-リハビリのセラピストへ(その4)

アメリカの課題主導型アプローチではHands therapyが治療体系から除外されていました。それで僕は日本向けにhands therapyが組み込まれたシステム論のアプローチを作りたかったのです。その理由は前回述べています。

あともう一つ、アメリカのシステム論的アプローチに含まれていない魅力的なアイデアがありました。それはシステム論の新しい理論の一つ、アルゼンチンの生物学者、フアン・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラが提唱する「オートポイエーシス」(autopoiesis) 理論です。

たとえば動的システム論を始めこれまでの科学的方法というのは、システムの外部から客観的に現象を観察するのが基本でした。ただ人をこの外部からの視点で見ていると、まるで人を動く機械のように見てしまいがちです。動きの形の変化を見て、内部の筋や骨の動きに結びつけるのは、機械の作動を理解するのと同じです。

でも動物は機械とは丸っきり異なる作動の特徴を持っています。これは構造の視点から作動を見ていては理解できないものです。オートポイエーシスはシステム内部の視点を提唱しています。システム内部の視点から作動を観察するのです。これによって初めて気づかされる理解があるのです。

それは「作動の特徴」です。たとえば随意性とは「思い通りに動くこと」と考えられています。こう表現するとなんだか運動システムは意識の奴隷あるいは手下のように感じます。

でも運動システムの立場から見ると、随意性は「意識が思い通りの結果を得ること」ということになります。意識は体を動かしているのではなく、課題を運動システムに丸投げして、運動システムが状況を理解し、利用可能な運動リソースを探しては体を動かして課題を達成しているのです。緊急時には運動システムは意識に先んじて体を動かすこともあります。

つまり観察の立場を変えると、これまでとは違った運動システムの作動が見えてくるし、これまでと異なった理解も生まれるのです。

こうして僕はアメリカの課題主導型アプローチの持っている「人はアクティブな学習者である」という人間像にくわえて、hands therapyの有効性を訴え、オートポイエーシスの視点からの「作動の特徴」という新しい視点を加えて「CAMR(Contextual Approach for Medical Rehabilitation、和名は医療的リハビリテーションのための状況的アプローチ)を提唱することになったのです。

君たちはどう生きるか?(その5 最終回に続く)

※今回の記事は、FacebookとNo+eの両方に掲載しています。

君たちはどう生きるか-リハビリのセラピストへ(その3)

僕はアメリカ生まれの課題主導型アプローチを学んで、すごく勉強になったところも多かったのですが、逆に物足りなさも感じました。

僕はhands therapyが理学療法・作業療法のアプローチで除外されていることをとても残念に思いました。hands therapyはその時・その場で運動変化を起こして、患者さんの様々な状況変化を生み出すためのきっかけとなる技術の一つだと思います。

どうもアメリカのⅡstep会議に関わった教授達は、hands therapyを少しいかがわしい、インチキ臭い科学的根拠の薄い治療手技であるという偏見を持っていると感じました。

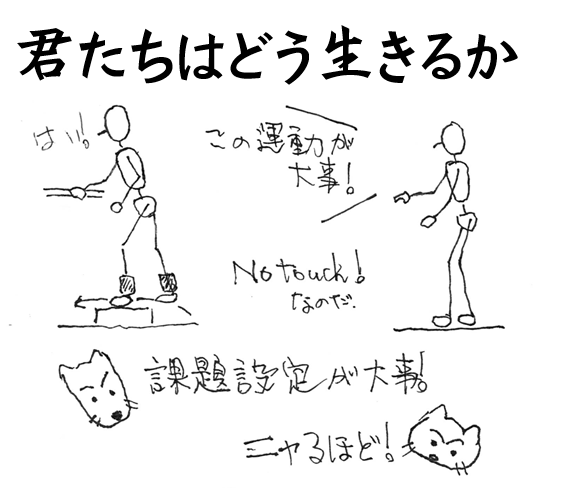

実際、課題主導型アプローチは、課題設定がセラピストの大きな仕事で、患者さんに一度も触れることなく訓練を進めることも可能です。

でもマニュアル・セラピーやPNF、上田法などは解剖学、生理学などに基づいて実施されていて、それぞれ安全で効果的なhands therapyです。特に上田法は脳性運動障害後の過緊張を一時的にでも大きく緩める他には見られない特徴を持っています よく「hands therapyの効果は一時的で、長く続かない。そんなものは駄目だ」と言われる方もいますが、元々たった一つの手技で全てあるいは多くの問題を解決しようなんて考える方が不自然です。

というのも脳性運動障害を始め様々な障害・傷害はたくさんの要素が複雑に絡んでいるのが普通です。

それらの要素のうちたとえば過緊張を一時的に大きく変化させて柔軟性を改善できれば、広がった運動範囲や重心の移動範囲などを利用して、様々な運動経験や新たな運動スキルを生み出すきっかけになることができます。

つまりhands therapyによって、痛みや柔軟性の一時的な改善はちっぽけな変化に見えても、新たな運動・行為や運動スキルを生み出していく「大きなきっかけ」になる可能性を持っています。

それで僕はhands therapyが当然重要な治療手技として組み込まれる日本生まれのシステム論のアプローチを考えてみようと思ったわけです。

君たちはどう生きるか?(その4に続く)

君たちはどう生きるか-リハビリのセラピストへ(その2)

アメリカで新しい基礎理論への移行が起きたのは1990のII Step会議です。これは全米の大学の中枢神経系の教育の中で、従来の階層型理論に代えて、システム論を学生に教えていくことが決定されたのです。

アメリカのシステム論はベルンシュタインのアイデアはもちろん、テーレンらの動的システム論やジェームス & エリザベス・ギブソンらの生態心理学の影響を強く受けて生まれています。そのリハビリテーション・アプローチは一般的には「課題主導型アプローチ」と呼ばれます。

もっとも基本的な考え方の一つは、動的システム論の「自己組織化」のアイデアや生態心理学の環境に自ら関わっていく人間像の影響を受けて、「人は環境内で主体的で自律的、アクティブな学習者」として考えられます。それでセラピストは、適切な課題設定をし、環境設定と課題提示をすれば、患者さんは自ら動いて自ら課題達成方法を生み出していくと考えています。

だからセラピストは自ら患者に触るhands therapy(手を使って治療すること)は必要ないと考えられています。その結果、hands therapyがリハビリの体系から除外されることになります。

ただしどうもこれはアメリカの独特の事情ですが、システム論に関わった学者達はどうもhands therapyを非科学的であると嫌悪しているように思えます。いくつかの論文にhands therapyに対する不信や嫌悪が見られます。

まあ、確かに中には結構いかがわしいものもあるのでしょうが、manual therapyやPNFのように解剖学、生理学、運動学などに基づいて成り立っているhands therapyもあるのですけどね。

君たちはどう生きるか?(その3に続く)※今回の記事は、FacebookとNo+eの両方に掲載しています。

君たちはどう生きるか-リハビリのセラピストへ(その1)

私たちが学校で習う脳性運動障害の見方は、今から90数年前の神経生理学者のジャクソンが提案した階層型理論を基にしています。

しかし階層型理論の矛盾が、新しい発見や実験を通して指摘されています。当然90数年前に作られた理論なので、そんなことは当たり前、普通のことです。

しかしながら、日本のリハビリは未だにこの階層型理論を中心に回っています。

この現状をどう思いますか?私たちには新しい理論が必要です。

君たちはどう生きるか?(その2に続く)※今回の記事は、FacebookとNo+eの両方に掲載しています。