臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

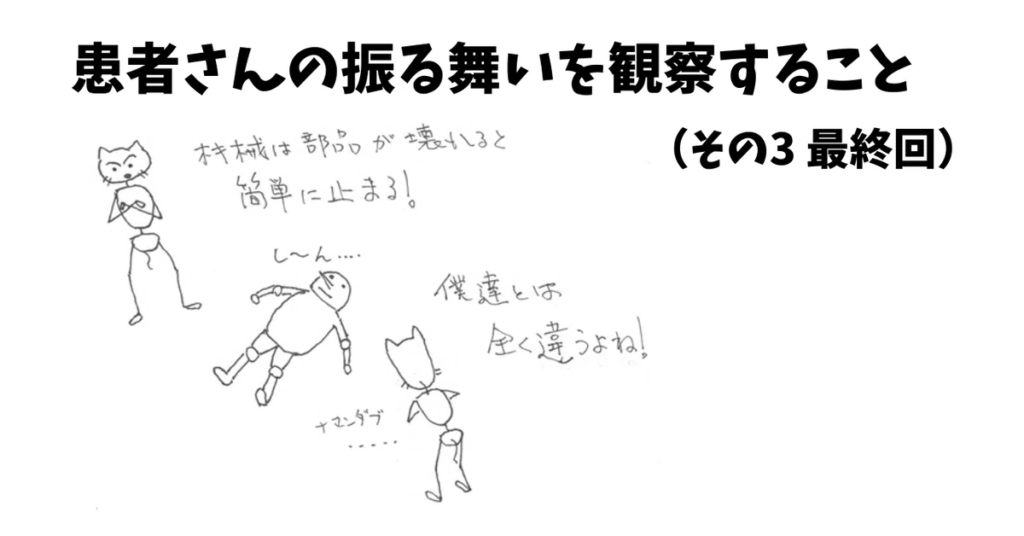

異常歩行は誰の問題?その3

前回は人の運動システムの作動の特徴の一つ、「状況性」からぶん回し歩行を考察してみた。片麻痺患者さんは半身に弛緩性麻痺が生じるという状況変化に対応して、歩くためにぶん回し歩行という新しい歩行スキルを生み出して歩行の機能を獲得・維持しているので、状況性という作動の特徴は失っておられない、と説明した。

今回はもう一つの運動システムの作動の特徴である「自律性」について説明したい。

人の運動システムには、その人にとって必要な運動課題を自律的に達成しようとする作動がある。「自律的課題達成」という作動である。

たとえばお腹が空くと自然に食べ物を探したりする。町中を歩いている時、お腹が空いていない時は興味のあるものに自然に注意が向くが、一旦お腹が空いてくると自然に食事処の看板に注意が向く。また何か正体不明の危険が迫っていると感じたときには、体が自然に逃げる体勢をとるし、どんな危険かに興味があると逆に留まってその正体を探索しようとする。

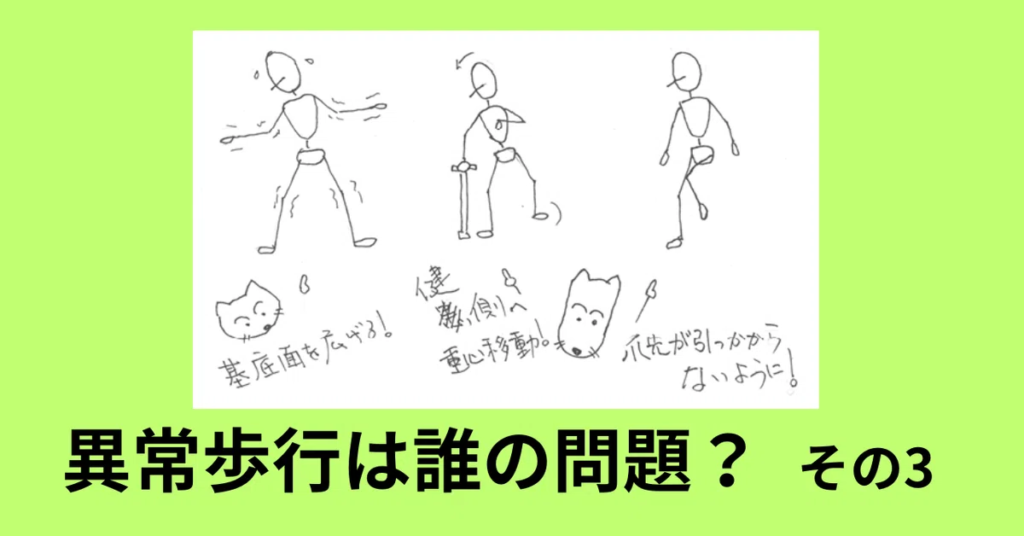

一方、腓骨神経麻痺になると下垂足になり普通に歩こうとするとつま先が床に引っかかって危険なので自然に膝を高く挙げてつま先が床に触れないように鶏歩という歩行スキルを生み出して問題解決を図る。腰痛ヘルニアになると、動くと疼痛が生じるので脊柱は逃避性の側彎が生じ、体幹の筋肉を収縮して固めてできるだけ痛みが出ないように一体になって動く。失調症では、重力と床の間で上手く体をコントロールできないという問題(基礎定位障害)が生じてバランスを崩しやすくなるので、スタンスを広くとって基底面を広げて倒れにくくするという問題解決を図る。

いずれも本人の意識とは関係なく、運動システムが課題達成のために自律的に問題解決の作動を起こす。これを「自律的問題解決」と呼ぶ。そして「自律的課題達成の作動」と「自律的問題解決の作動」の二つの作動を合わせて「自律性」と呼ぶ。

だから片麻痺患者さんでも弛緩性麻痺で患側下肢が振り出せないので、健側の上下肢体幹を中心にぶん回し歩行という歩行スキルを自律的に生み出して問題を解決して歩行という課題を達成しようとするわけだ。

従って脳卒中片麻痺患者さんでは「状況性」と「自律性」という両方の作動の特徴が失われていないことが分かる。

こうしてCAMRの視点から見ると、患者さんは生まれながらの「運動問題解決者」であり「運動課題達成者」なのである。

私たちはセラピストの立場から患者さんの歩行を「異常歩行」だとか「正常歩行」などと評価しているが、患者さんにとってはどうでもよいこと、余計なお世話でもある。特に「異常」などという言葉は害ばかりあって一利もない。患者さんは異常歩行という悪い歩行を生み出しているのではなく、「状況変化に応じて課題達成のための新たな歩行スキル」を努力して生み出しておられるだけである。

またセラピストの教育においても害がある。異常歩行といわれると、セラピストは「悪い歩行の形だから矯正しないといけない」と単純に思い込んでしまう。実は僕も若い頃そう思っていた。そうして、生み出された歩行スキルの意味や価値などは考えずに、ひたすら「矯正しよう、治そう」と努力しては失敗してしまう。挙げ句の果てに自分がまだ未熟だからと自分を責めたり、患者さんにやる気がないなどと患者さんのせいにしたりしているのをたくさん見てきた。

麻痺のある体でなんとか適応的に歩くために、患者さんが生み出したのがぶん回しの歩行スキルである。できれば学校教育の中から「異常歩行(運動)」という間違った、悪いイメージを伴う用語は使わないようにした方が良いと思っている。

次回はこのシリーズのまとめです。(その4に続く)

異常歩行は誰の問題?その2

前回も述べたように、そもそも見た目の形ややり方が正常歩行から逸脱しているだけで、「異常」だと言ってしまうのは問題である。というのも「異常」という日本語としても非常に強い否定的、悪い意味の「ラベル」を貼ることになるから。

今回は患者さんの生み出した歩行、たとえば「ぶん回し歩行」は、実は正常な歩行の一種ではないか、と提案したいと思う。

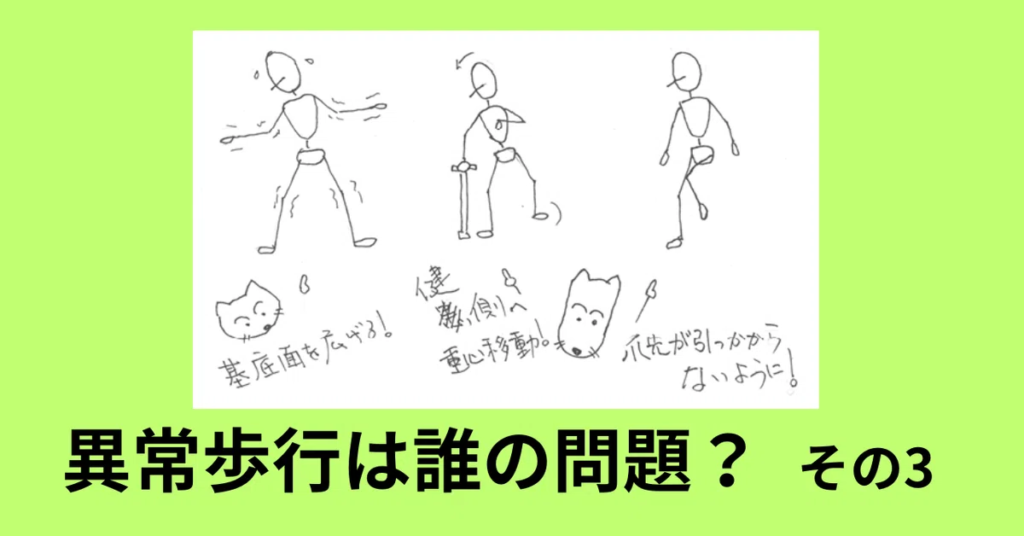

そこでまずは健康な若者の歩行を観察してみよう。若者は明るく広い廊下を普通に歩いている。しかし真っ暗闇の中では両手を前に、そして片脚も前に出して彷徨(さまよ)わせて障害物を探しながら少しずつ進む。

人混みの中では、横向きに歩いて狭い隙間を進んだり、前から迫ってくる人を後に下がって横向きになり進路を譲ったりする。

健康な若者とは言え、いつも同じように歩いているわけではない。大好きな恋人に振られた直後は、背中を丸めて両肩を落としトボトボと歩く。逆に良いことがあると弾むように歩いたりする。前から怖い犬が来ると緊張してぎこちなくなる。

丸太の一本橋では両手を広げてバランスをとりながら横向きに、あるいは正面から綱渡りのように進む。

凍っている路面では、背中を丸めて足下を見ながら滑らないようにヨチヨチと進む。自然に両手がほんの少し前に出てバランスをとる。パーキンソン病の歩行の形にも似ている。

浅いが広い水溜まりがあれば、靴が濡れないようにつま先立ちになり、浅いところを探しながらつま先立ちで歩く。これは尖足歩行の形である。

田んぼの中を進むときは、片脚を泥から引き抜くのにやはり尖足の形になる。背屈位では泥から引き抜くときの抵抗が大きいからだ。さらにつま先まで泥から引き抜くために膝を高く挙げることになる。これは腓骨神経麻痺で下垂足があるときの鶏歩の形である。

若者の片脚に重い重垂ベルトを巻くと、最初は脚の力でまっすぐに振り出すが、やがて疲れるので体全体で振り出すようになる。これは片麻痺患者さんのぶん回し歩行に似ている・・・・ どうだろう、こうして見ると健康な若者は、環境や状況の変化に応じて歩行の形ややり方を適応的に変化させている。環境や状況の変化は無限にあるので、若者の歩行の形も無限に変化する訳だ。健常な若者の歩行なので全ての形が正常歩行と言えそうだ。

学校の教科書では、見た目で若者の平地での標準的な形を正常歩行と決めている。

一方CAMRでは、人の運動システムの作動の特徴に焦点を合わせる。そうすると上述のように人の運動システムには、「環境や状況の変化に応じて、形ややり方を変えて、 適応的に歩行の機能を生み出し、維持する」作動の特徴があることが分かる。

この作動の特徴はCAMRでは「状況性」と名づけられている。つまり正常歩行とは、歩行の形ややり方ではなく、「状況性」という作動の特徴を示しているかどうかである。

そうすると片麻痺患者さんは「半身に麻痺が起こるという状況変化の中で、『ぶん回し歩行』という歩行スキルを生み出して適応的に課題を達成するという状況性」を示しているとも言えるので、ぶん回し歩行はCAMRの定義では正常歩行の一種と言える訳だ。

次回はもう一つの作動の特徴からぶん回し歩行を評価してみようと思う。(その3に続く)