臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

まずは「立ったまま靴下を履く」という運動課題を考えてみよう。

あなたなら、どうやってこの課題を達成しますか?

元気で活動的に動いている人なら、「靴下を履く方の脚を床から持ちあげて片脚立ちになる。そして両手で靴下の履き口を広げて挙げた足の前に持っていき、靴下を履く」という「方法」で靴下を履くはずである。

この場合は、重力と床の間で力なり柔軟性によって体幹を安定させるための基礎定位の能力が必要だろう。また片脚で重心をコントロールしながら支持し続けるための筋力が必要である。両手で持った靴下に足先を持っていく柔軟性も必要である。また片脚立ちしながら両手で靴下をコントロールするにつれて重心が動揺するが、その揺らぎを吸収してバランスを保つことを容易にする体幹や下肢の柔軟性も必要である。

もし、基礎定位の能力や筋力や柔軟性のどれかが劣っていると、この「方法」は利用できない。

それでその場合は、「壁にお尻をつけてもたれかかり、片脚立ちになって靴下を履く」という「方法」によって課題達成が可能となるかもしれない。壁を利用して、支持や柔軟性や基礎定位の能力低下を補う訳だ。

もし筋力が弱くても身体前方への柔軟性が極めて高ければ、両脚で立ったまま「片脚を前に出してつま先を挙げ、体を前方に屈曲して両手で靴下をかぶせ、その後つま先を下ろして踵を挙げ、靴下を引き上げる」という「方法」で課題達成が可能である。

こうして見ると、運動の成り立ちを以下のように説明することができる。

基礎定位の能力や体を支え動かす筋力、柔軟性などは、運動課題達成のための運動の資源(リソース)である。それでこれらの身体や身体の持つ能力、性質などはCAMRでは「身体リソース」と呼ぶ。

壁にすがって履く場合、壁は環境内にあって課題達成に利用できるので、環境内の資源であり、「環境リソース」と呼ぶ。

身体リソースと環境リソースは合わせて単に「運動リソース」とも呼ぶ。

筋力は単に力という性質であり、柔軟性は単に運動範囲が広いという性質である。これら運動リソースが課題を達成することはできない。課題達成のためには力や柔軟性をどう使うかという「方法」である「運動スキル」が必要である。

そうすると「運動スキル」は、「課題達成のための運動リソースの利用の仕方」と説明することもできる。

さらに運動スキルはどのように生まれるかを考えると、「予期的に運動リソースの意味や価値を知り、それらを利用して課題達成のための運動スキルを生み出し、修正する能力」が必要である。それでこの能力のことを「予期的運動認知」と呼ぶ。

CAMRでは、上述のように課題達成の運動は「運動リソース」、「運動スキル」、「予期的運動認知」の3つから成り立つと考える。

そうすると従来学校で習ったように「脳が理解・学習・命令して、筋力が力を生み出し、骨・靱帯が力に支持と方向性を与え、感覚によって課題達成を修正する」という運動理解とは全く異なった運動理解の視点を持つことができる。

CAMRの視点を持ったセラピストはこの2つの異なる運動理解の視点から、運動を解釈することができるため、運動問題に対して幅広い柔軟なアプローチで対処できるようになる。

今回のシリーズは、この新しい運動理解の視点について簡単に説明してみたい。(その2に続く)

この記事はNo+eに掲載されたものです。以下のURLから。

https://note.com/camr_reha/n/n9fe5ffdb02af

運動スキルて何だっけ?その2~パフォーマンスはけっこうすぐ変わる(こともある)~

西尾さん、おかえりなさい!投稿がにぎやかになり、つい自分の分のアップが遅れてしまいました・・・。油断してた・・・。

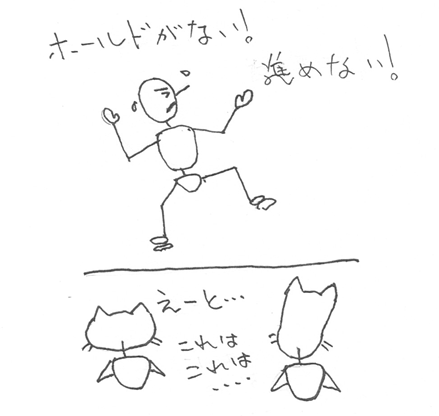

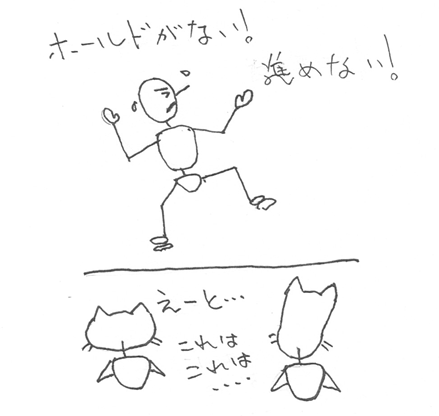

趣味で山登りに行ってます。たまーに行く程度の永遠の初心者なので、二足歩行で登れる山にしか行かないのですが、時に手足を駆使して岩にへばりついて這い登らないといけない時があります。

同行の経験者が「そこに右足かけて、右手であそこ持ったら左足がここに上がるでしょう」と指示を出すのですが、上手くいくとは限らない。しばしば意味が分からない。というより、それができれば困っとらんわ!かと言って、「思うようにやればいいんよ」では皆目見当がつかない。ああ、これはクライアントさんがリハビリに臨む時とおんなじなんだろうなあ。

まぁ、事細かに指示をされても、体格も運動機能も元々のスキルも違うのでパフォーマンスが同じにならなくても不思議はないです。それと、経験者(セラピスト)には道筋がわかっているから次への準備をしながら動くけれども、新しい不慣れな課題を初めてする人にはそれはわかりません。

たまたま上手くいっても、次に活かせないので常に指示が必要となります。「さっきのところと一緒よ。同じように行けばいいんよ」「どこが同じなんかわからん。できん」「さっき登ったでしょーが!」「そんなこと言われても、どこに取り付いていいのかわからんもんはわからん!」

ああ、せっかくの楽しいはずの山登りがぁぁ・・・。

結局、自分で動いて試行錯誤するしかないのです。でも、有益なアドバイスはあります。例えば、足掛かり全く無しと思ってもこれくらい足先がのれば踏ん張れるとか、大きく足を上げすぎると次が続かないから初めは小さくとか、左手がひっかかったらひっぱり上げる力が使えるがその辺にホールドはあるかとか。右のルートが簡単に見えるかもしれないが左ルートの方が長くてもホールドが多いとか。

その上で、自分ができること、できないことがわかってきてどう進めばいいか、なんとなーくわかってきます。すると次の岩場ではさっきよりもぐっとパフォーマンスは改善します。

この時、筋力や可動域というような身体リソースはごく短時間なので改善したとは思いにくい。有用な環境リソースを発見しやすくなっています。探索によって運動スキルの創造がみられて、「この課題はできる、できた!」となりました。適切な課題(技量にあった山)、コンプリメント(「大丈夫、いいよ!」)は大事ですね。

中四国最高峰の霊峰石鎚山には鎖場があるんです。怖くていつも迂回路を行きます。いつかスキルは創造されるのでしょうか?(終わり)

運動スキルって何だっけ?その1

秋山です。爽やかな初夏と思っていたら、九州南部は梅雨入りとか・・・。

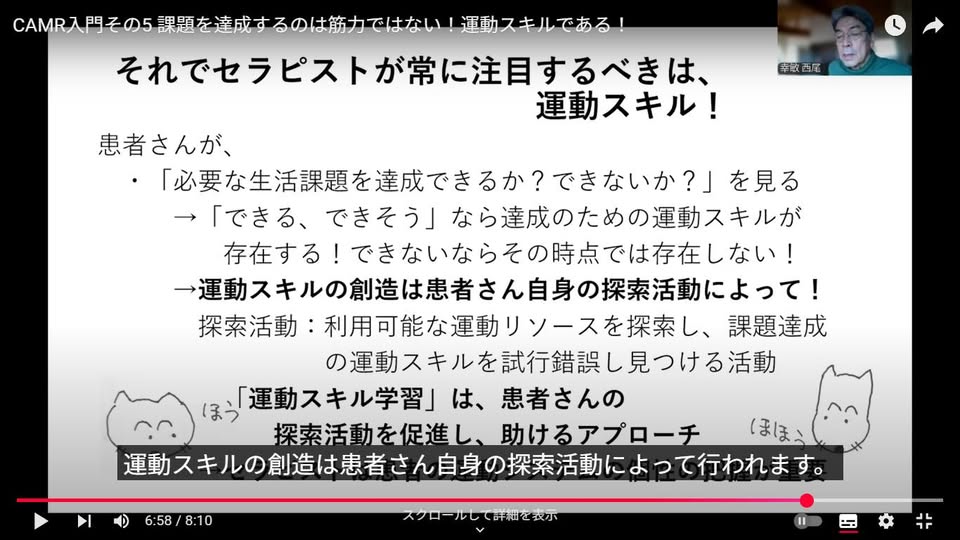

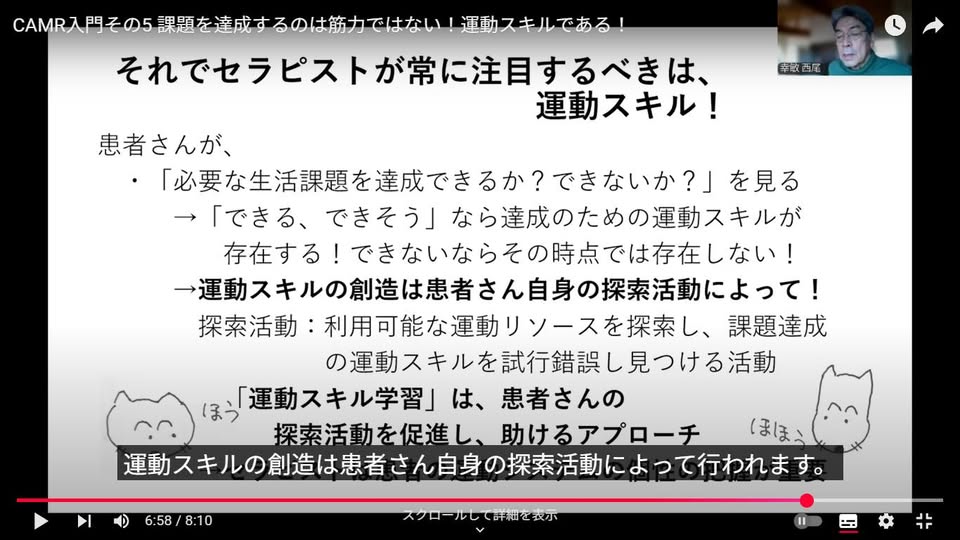

CAMR入門シリーズその5の動画がアップされています。リソースとスキルがわかりやすく説明されています。是非ご覧になってください。

「CAMR入門その5 課題を達成するのは筋力ではない!運動スキルである!」

https://www.youtube.com/watch?v=MaT8Wj1x5S8

で、最後の方に出てくる「セラピストは運動スキルを教えることはできない」「セラピストの仕事はクライアントの探索の援助」について。CAMRの中では「正しい運動の仕方なんてものはない」ということがよく出てきます。

それは納得したとして、では画一的ではなく個々に応じた運動の仕方を教えることはできるのか?答えは「No!」です。

運動スキルの創造は患者さん自身の探索活動によってなされます。その人にあった動きかどうかをこちらが決めて、それを練習してその通りに獲得することはできません。

でも、ついつい教えてあげたいと思っちゃいますよね。外から見てると、わかっちゃう気になるんですよね。ついつい、細かく「あーして、こーして」と言いたくなる。

いや、むしろ運動の仕方を伝授することがセラピストの役目ではないのかとすら思うかもしれません。運動や疾患について勉強してきたし、いろいろな症例を見ているし。クライアントにわざわざ無駄な試行錯誤をさせる必要はないのではないか?だんだん一理あるような気になってきますよね。

次回、自分たちが課題達成する時を例に、やはり行為者自身が探索し試行錯誤を重ねる必要があることを見ていきましょう。続く~

学校では「構造と各器官の働き」から運動システムを習います。これはこれで有効な見方ですが、人の体を機械のように理解します。だからそれだけではちょっと物足りない!

CAMRはシステム論を基に、人の振る舞いを観察して人の運動システムの作動の特徴を理解します。これによって機械ではなく、生物としての人の運動システムの特徴がより活き活きと理解できます。

そうするとこれまでとは異なった新しいアプローチが生まれるようになります。

学校で習う理解を基にしたアプローチとCAMRのアプローチの二刀流で仕事をすると、問題解決能力がアップして日々の仕事が楽しくなりますよ!

日時:2025年9月14日(日曜日)

9時半~13時まで

場所:広島アステールプラザ 第2小会議室

勉強会申込みは、氏名・職種・経験年数を記入。以下の◎をアットマークに変えてメールしてください。

Camrworkshop◎mbr.nifty.com

問題は「ある」のではなく状況の中に「生まれる」、時として「作られる」 番外編~問題も「問題」にならなければ問題ない ~

~

秋山です。連休は九州旅行に行き、温泉に入りすぎて肌の油分が無くなってしまいました。乾燥してかゆいです。

判じ物のようなサブタイトルですが、「それは本当に『問題』なのか?」ということです。

ケアマネさんからこんな相談をされました。「Aさんの妻は、『夫は昼間もいつもベッドにいる。全然動こうとしない。体操とか運動しないとだめになる。何とかしてほしい』と言われるんだけど、家でできる体操みたいなのある?」Aさんは家で動かないということがまず問題になってるようです。

最近は自主トレ用のパンフレットも動画もたくさん出ています。臥位~立位さまざまなレベルのものがありますね。まあ、経験上こういう時に、言葉通りに体操を紹介しても実施されないことが多いですね。

問題は状況の中に生まれます。

ケース1:Aさんはかろうじて伝い歩きができるレベル。食事は食卓の椅子でとるけど、それ以外はほぼベッドでごろごろ。活動量が著しく低下しています。この状態では、家で動かないのは廃用症候群を進行させるので「問題」といえそうです。

ただ、「だから体操を!」というのはちょっと短絡的ですかね。長く座っても疲れにくい椅子を用意するとか、テレビを見るとか新聞を読むとか好きなことをベッドから離れてできるような環境整備とかをまず整えてみてはどうでしょう。

ケース2:上記のような動作レベルのAさんですが、週3回通所サービスを利用していて、そこではできるだけ歩いて移動し集団体操やレクに参加して横になることなく過ごされています。

となると様相は変わってきます。家ではゆっくりしていたいと思われているのかもしれません。また、妻が言うほど動いてないわけではないかもしれません。

妻は「朝はさっと着替えて食事を済ませてくれないから、いつまでも朝の家事が終わらない」と不満があり、そのことを言っているのなら、「体操指導」は良い解決策ではないです。やることをやってしまえば、ベッドでゴロゴロしていても問題にはならない。

一見、「問題」っぽく見えることに飛びつかない、じっくりとそのことが起こってる状況を見てみることが大切ですね。西尾さんの投稿は毎回印象的な素敵なイラストがついていましたが、私は絵心も作画技術もなく、ギブアップです。でも、何もないのは寂しいので写真を載せました。内容に関係ないけど・・・。