運動リソースとリハビリ(その8)196週目

さて今回は患者さんとセラピストの「協同探索」について、片麻痺患者さんの「分回し歩行」スキルを獲得するまでの過程について具体的に述べてみたい。以下の通り。

①障害直後、身体は半身の麻痺によって患者さんにとって未知の身体になってしまう。「自分の体がどこかへ行ってしまった」「この体は自分のものではない。他人のもののようだ」などと表現される。

②ベッド上で少しずつ自分の体を動かすことによって、利用可能な身体リソースが再び発見されるようになる。しかし、麻痺側半身はまだ多くが失われたままだ。寝返りも起座も残された身体リソースではどう動いて良いかわからない。

③変化した体のことを知るためにはより多様に、より多量に動いて見るしかないのだが自分一人では動けない。患者さん一人ではできることも少ない。まだまだ他人の体である。

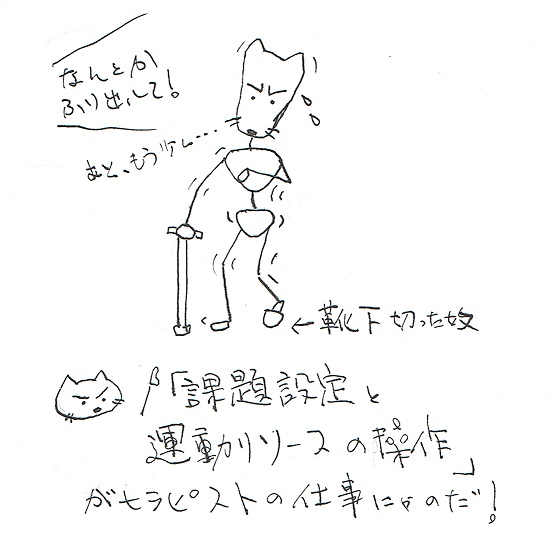

④そこへセラピストが現れる。少し頑張ればできそうな運動課題を設定する。たとえば「介助で寝返り」だ。最初は体が重く自分の思い通りには動かないし、動かされて動く感じだ。しかし何度も繰り返すと体がその介助に反応して適切な反応を生み出し始める。力が入る部分も増えて、コツも分かってくる。そこで反応を見たセラピストが徐々に介助量を減らし、他の部位からの介助など変化をつけて行う。うまくできるようになればセラピストが課題を「独りで寝返る」に課題を設定しなおす。

しかし最初の重心移動と指示部位の移動も難しいので、セラピストが体幹の健側下にクッションを入れて患側への重心移動が起きやすくすると、何度かの繰り返しで独りで寝返りもできるようになる。セラピストは「わぁー、できちゃったですね」とコンプリメントを入れる。(コンプリメントは拙書「リハビリのコミュ力」を参照してください)

⑤独りで動くようになると活動量や活動の多様性も増え、課題の成功も増えて少しずつ失われた半身の状態もわかってくる。(意識的にわからなくても運動システムは理解していく)

寝返り、座位保持、起座、起立、立位保持、歩行へと次第に課題は複雑に困難になっていく。つまりより重力と床面の間で重力の影響を受けやすく、基底面も小さくなって重心保持や移動が難しくなっていくわけだ。

⑤その過程の中で利用可能な様々な身体リソースや環境リソースが爆発的に豊富になってくる。潜在的に持っているものが使われることによって、その価値がわかってくるからだ。変化した体と環境との関係も少しずつわかってくる。

そして麻痺によって失われた半身が部分的ではあるが、新たに自分の体になってくる。また課題達成のための利用方法である運動スキルが発見され、試され、上手くいくものが熟練して、上手くいかないものは消えていく。そうして生活課題達成力が改善していくわけだ。

⑥立位になると患側下肢は最初体重を支えることができない。弛緩状態のため、可動性のある骨格が水の袋に入っているようなものだからだ。そのため患者さんは最初に患側下肢で体重支持することを不安に思い、「患肢の不使用」という問題解決をとることが多い。しかし患側下肢への体重移動と支持をセラピストが手伝い、繰り返し体重支持を行ううちに支持性が生まれてくる。(このメカニズムの仮説は、「通常の筋収縮と言うよりは単純に張力の発生メカニズム」です。拙書「リハビリのコミュ力」か「脳卒中あるある!」を参照ください)

⑦患側下肢は支持性が出てくるが、一方で歩行のために振り出そうとしても麻痺のため動かない。

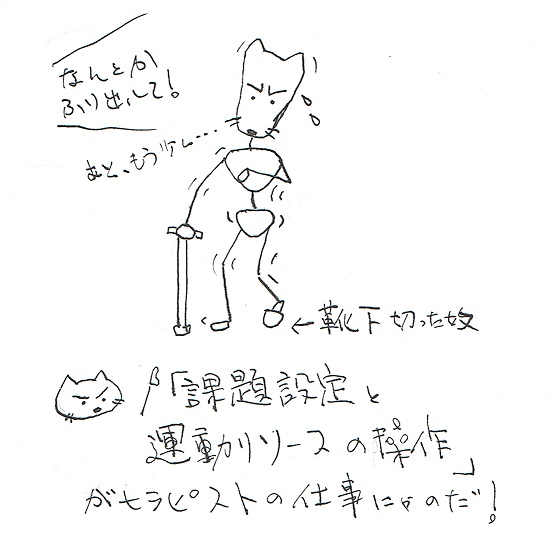

セラピストは体幹のストレッチで柔軟性を改善する。体幹での重心移動範囲を広げるためだ。また患側の靴先に靴下の先を切った袋をかぶせる。これによってわずかの力でも、脚が滑り出すようになる。

そしてセラピストは「悪い脚を全身で振り出す」という課題を出す。患者さんはいろいろ試みるうちに健側下肢に重心を移動して、体幹を伸展や側屈、回旋して患側下肢を振り出せることを発見する。こうして自律的な運動問題解決者である患者さんは、新しい「分回し」という歩行スキルを創造した。

⑦患者さんは更に「分回し歩行」の運動スキルを繰り返し、熟練していく。

さて、患者さん一人では莫大に時間とエネルギーを必要とするこの過程を、効率よく進めるようにセラピストは手助けすることができるわけだ。

ここでも適切な課題設定と環境リソースの工夫で、新しい歩行スキルである「分回し」の創出を手際よく促した。次回はこのようなセラピストの技術について少し詳しく説明しておきたい。(その9に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その7)195週目

前回までで、患者さんが「必要な生活課題達成力を改善する」ということは、「利用可能な運動リソースが豊富になり、それを基に課題達成のための運動スキルが多彩に、柔軟に創出されるようになるということ」がわかっていただけたと思う。

そもそも障害を持つということは、身体の部位や筋力、柔軟性などの身体リソースが失われて貧弱になることである。あるいは痛みのような「負の身体リソース」によって、持っている身体リソースが十分に発揮できなくなり、身体リソースが貧弱になることである。

身体リソースが貧弱になると、環境リソースも上手く使えなくなる。当然障害の程度によって様々な程度で生活課題達成のための運動スキルも失われることになるわけだ。

だから医療的リハビリテーションの仕事は、まずは豊富にできる身体リソースはできるだけ豊富にし、利用可能な環境リソースはできるだけ増やしていくことになる。

その上で患者さんには、増えた身体リソースや環境リソースを使って実際の必要な生活課題を達成する経験の機会を作ることである。運動スキルは必要で実現可能な生活課題の達成を通してしか、発見あるいは創出することができないからだ。

だからセラピストの仕事は上述のようにまず運動リソースをできるだけ豊富にすること。

同時にセラピストは、「必要で実現可能な生活課題」を提示し、達成できるように工夫、援助していくことである。この過程の中で、患者さんは潜在的な運動リソースや運動スキルを発見したり、新たな運動スキルを生み出されることがある。

つまりセラピストはセラピストの立場から患者さんの運動リソース改善を手伝い、適切な運動・生活課題を設定し、患者さん自身が適切な運動スキルを身につけるように助ける。患者さんは患者さんの立場から何とかその生活課題達成の運動スキルの発見・創出ができるように探索を続ける。

CAMRではこの両者の協力の過程を「協同探索」と呼んでいる。患者さんは患者さんの立場から、セラピストはセラピストの立場から、患者さんの生活課題達成力を協力して改善していくことだ。

この場合、CAMRでは「患者さんは自律的な運動問題解決者である」と考えることが大事だ。患者さんを機械、脳をコンピュータの様に考えてしまうと、患者さんはセラピストの感覚入力を待つ受身の存在と思えてしまう。まさしく患者さんをプログラムの入力を待つロボットの様に考えてしまう。

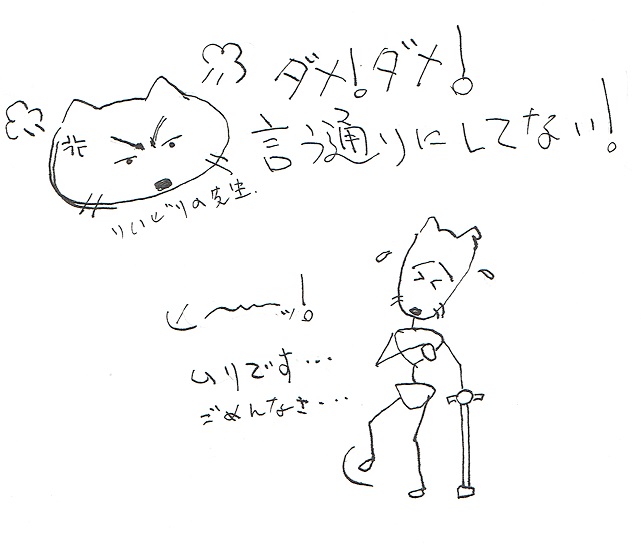

結果、セラピストが患者さんの課題達成力に全責任を持ってしまう。「適切な感覚入力はセラピストが行わないといけない。身につけた運動方法が正しいかどうか判断して修正しなければならない」などと考える。結果、正しいと思われる運動を押しつけたり、それによる間違いを訂正したりはセラピストの仕事だと思ってしまう。

さらにその結果、患者さんに対してやや支配的に振る舞ったり、管理したりすることになる。「だからそれじゃ、ダメだって言ってるでしょう!こう動かすのよ、こう!」などと患者さんを厳しく指導?しているセラピストをよく見たりする。

CAMRでは、「患者さんは自律的な運動問題解決者である」とまず考える。麻痺のある体で、誰に教えられるでもなく「分回し歩行」などという素晴らしい歩行スキルを生み出されるからだ。患者さんは無力ではない。ちゃんと自分なりに独創的な運動スキルを生み出し、歩かれる。必要で実現可能な生活課題を達成する力があるのだ、と認めるところから始まる。

麻痺も治せないのに、口だけで「健常者の様に歩いて!」などと指示するのは、自分では何もできないのに、患者さんに対して無い物ねだりするようなことではないのか。

次回は、患者さんとセラピストの協同探索の過程を通して、実際に「分回し歩行」のスキルがどのように創出されるか具体的に見てみよう。(その8に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その6)194週目

さて先週の続きである。

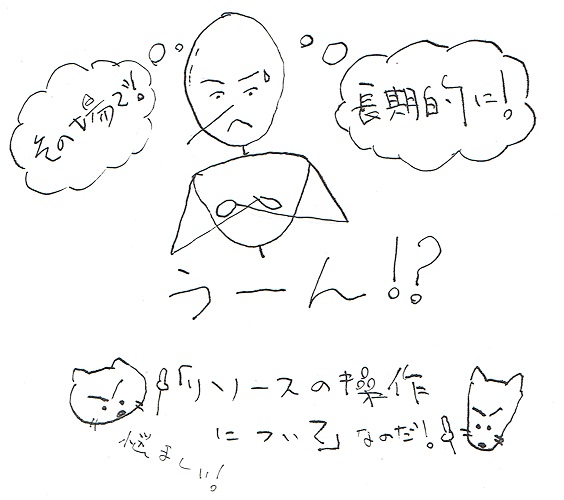

脳卒中発症後3日目の患者さんの初めての立位訓練を例にセラピストがどのように運動リソースを操作するかを簡単に説明しよう。

麻痺は中等度、端座位保持は可能で初めての立位の練習。健側手で平行棒をつかんで椅子から立とうとしたがお尻がわずかに浮き上がる程度。「体が自分のものではなくなった」という感想を言われる患者さんだ。

セラピストは患者さんの様子を見ながら、患者さんの身体リソースと環境リソースを操作していくわけだ。以下のようにまとめられるだろう。

1. 患者さんの身体リソースと環境リソースをその場で変化させてみること

①椅子と平行棒の位置関係を変える。平行棒の高さを変えるなど。体が前方へ重心移動しやすいように位置関係などを試行錯誤する

②体幹の回旋や前屈などのストレッチを行って柔軟性のリソースを改善し、前方への重心移動を楽にし、移動範囲を大きくする(起立とは体幹を前屈し、重心を前方の足部に乗せるように重心移動するところから開始するので)

③健側下肢へ重心を移しながらお尻の持ちあげを最小限手伝いながら起立を介助する。

最初は健側下肢を中心に起立・立位保持練習を行うと良い。患側下肢は麻痺で支持性がないから健側中心の立位保持練習をする。

また健側下肢の筋活動を促通して筋の収縮力を活性化する狙い。

脳卒中後、寝て過ごし下肢筋が使われていないので筋は眠った状態で力が出ない、なんてことはよくある。介助しながらでも一度課題を達成すると、次から自然に力が入って筋出力が改善することはよくある。

一方、筋トレは筋繊維を太くして安定的・継続的に筋出力を改善することだが、これには数週間の時間がかかる。そうではなく一瞬にして筋出力が改善することは臨床ではよく経験することで、まずこの可能性は試してみる価値がある。

④立ってすぐに健側下肢に重心を移して、健側上下肢を中心に立位保持する練習を繰り返す。最初は健側へ重心を良いタイミングで移動するやり方を探りながらの介助が必要だ。

セラピストは一人一人の患者さんに合わせた運動スキルを探索する必要があるし、患者さんもまたセラピストの介助スキルに合わせて上手く体を動かす運動スキルを探索するわけだ。患者さんにとってはセラピストも環境リソースであることを忘れてはいけない。介助する方もされる方も上手く息が合って、お互いの介助する・されるの運動スキルがかみ合って初めて介助による課題達成が上手くできるのである。

⑤また座面に座布団を入れて座面を高くして、介助量を小さくすることができる。できるだけ独りで起立課題を成功的に行い、患者さんが起立の運動スキルを探索する機会を増やすわけだ。その座面を高くするためにたとえば座布団という新しい環境リソースを付加するわけだ。

⑥上手くいけば介助を減らしながら繰り返し、患者さんの「麻痺のある体で立ち上がるという運動スキル」が生まれて安定するのを手伝う

2. 長期的に改善していくこと

①麻痺がない健側上下肢、体幹の筋力強化。また麻痺の軽い麻痺側部分は筋力改善の可能性あり。多様な運動課題の中で多様な垂直面・水平面での重心移動を伴いながら体を持ち上げたりゆっくり下ろしたりする運動課題を繰り返して筋力改善を行っていく。

②また起立と立位保持の課題を通して、麻痺側下肢への重心移動と荷重経験の繰り返しを行う。麻痺は中等度でも意外に早く、その場で支持性が生まれる人もいる。

麻痺側下肢の麻痺が重いとすぐに長下肢装具を使う人もいるが、セラピストがほんの少しコツを掴めば長下肢装具なしでの荷重を繰り返して麻痺側下肢の支持性を高めることが可能である。(教科書には書いてないが、脳卒中後の麻痺側下肢は荷重経験を繰り返すと支持性が生まれてくることは多くの臨床家が経験的に知っていることである。このメカニズムの仮説の一つは「キャッチ収縮」が考えられる。詳しくは拙書「脳卒中あるある」、「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!」、「リハビリのコミュ力」などを参考にしてください)

繰り返しになるが、運動スキルの生成は患者さん本人が行うものだ。しかしセラピストはその時その場で操作可能な運動リソースをコントロールして、患者さんの運動スキルの創出、つまりこの場合は「麻痺のある体で立ち上がるための運動スキル」の創出を手伝うことができる訳だ。(その6に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その5)193週目

今回は環境リソースについて考えてみたい。

このシリーズの第1回で、CAMRでは運動リソースを①身体リソース②環境リソース③情報リソースの三つに分類した。

そもそも学校で習う人の運動システムというのは、皮膚に囲まれた身体そのものを指している。

しかし人の運動システムは、課題達成においてはもともと皮膚の内外という区別をしていないように思える。たとえばあなたの背中が痒くなる。そうすると「背中を掻いて痒みをとる」というのがすぐ達成するべき運動課題になるわけだ。

まあ、若い人はわからないと思うが、歳をとって身体の多様な活動量と種類が減ってくると(あるいは体型の変化や変形、つまり肥満や拘縮などで)、背中の痒みに手が届かないところが出てくることもある。つまり身体リソースだけでは体の痒みをとるという運動課題を達成できなくなるわけだ。

すると人はどうするかというと自然にあたりを見回すものである。「背中を掻くために何か利用可能なリソースはないか?」と意識しなくても、自然に周辺を探すのが運動システムの基本的な性質である。

すると新聞紙を見つける。あなたは特に考えるまでもなくそれを手に取り、クルクルと丸めて棒状にして、それで痒いところを掻くことができた・・・「はあー、極楽、極楽・・・」

あるいは少し離れたところに柱を見つける。あなたは立ち上がりそこまで歩いて背中を柱の角に押しつけ、体をクネクネと擦りつける・・・「はあー、心地良いぜ!・・・」

あるいは通りがかりの家族に「ねえ、背中を掻いてくれない?」とおねだりすることもできる。「あー、もっと下、下、もっとー・・あー、そこそこ!はあー、気持ちいい!そこが良いのよ・・・」(下ネタではない)

つまり新聞紙や柱や家族がこの課題達成のための環境リソースとなるのだが、どうも運動システムは「課題達成のためにその時、その場で、利用可能なもの」を探して利用しているだけで、身体リソースか環境リソースかは気にしていない。課題が効率的に達成できれば何でも良いのである。

だから優れた環境リソース、たとえば良く気のつく世話好きな奧さんがいると、自分では何もしないで口ばかり動かしている旦那さんがいたりする。まあ、これはこれでしかたない。僕達の仕事は、患者さんの生活課題達成能力を改善することで、ある特定の価値観、「自分のことは自分でやるべき」を押しつけて生き方を変えることではない。

まあ、運動リソースの使い方に優先順位はあるようだ。人はまず身体リソースを中心に運動課題を達成しようとする。その方が手軽で効率的だからだ。しかしそれで上手くいかないと、身の回りに利用可能なものを探す。

そのことを理解して、ここにセラピストの役割が生まれる。患者さんと一緒に利用可能な身体リソースと環境リソースを探索して、試せるかどうかの試行錯誤をする訳だ。

以下、立位訓練を例に具体的に説明しよう。

脳卒中発症後3日目の患者さん。麻痺は中等度、端座位保持は可能で初めての立位の練習。健側手で平行棒をつかんで椅子から立とうとしたがお尻がわずかに浮き上がる程度。「体が自分のものではなくなった」という感想を言われる。

セラピストは患者さんの様子を見ながら、患者さんの身体リソースと環境リソースを探索、操作して利用可能かどうかを試行錯誤するわけだ。

前シリーズの「感動の運動スキル」でも書いたが、運動スキルの生成は患者さん本人が行うものだ。しかしセラピストはその時その場でコントロールできる運動リソースを操作して患者さんの運動スキルの創出、つまりこの場合は「麻痺のある体で立ち上がるという運動スキル」の創出を手伝うことができる。詳細は長くなるので次回に。(その6に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その4)192週目

さて、医療的リハビリのセラピストはこの「身体リソースの改善」を治療の主な手段としているのだが、ともすれば「身体リソースの改善」だけが我々の手段だと考えているセラピストもいる。そしてこの「身体リソースを改善するのが、我々医療的リハビリテーションのセラピストの仕事である」という思い込みは我々セラピストの可能性をとても狭めてしまう。

たとえば若手のセラピストからの以下のような話を聞いた。

「もう3週間も続けて筋トレしているのに、なかなか筋力が上がらない。歩行能力を改善することが目標なのにどうしたら良いんだろう?」などという悩みである。

詳しく聞いてみると「以前はしっかり歩いていたおばあちゃんだが、転倒して圧迫骨折を起こした。痛みはなくなっているがそれ以来、歩行不安定で筋トレしても筋力が改善しない。病棟の看護師からも『家族が待ってるんだから早く筋力上げて、歩行をしっかり安定させてよ』と言われて悩んでる」と言う。

「でも筋力は改善しないし、どうしようもないです」という。「筋力が改善できないリハビリや自分は無力である」と悩んでしまうようだ。

これはあまりにも身体リソースだけに焦点を当て過ぎている。リハビリの仕事は「身体リソースの改善である」と思い込み過ぎている。彼のいる若いスタッフばかりの職場では、皆が同じように悩んでいるという。「どうして筋力が改善しないと思うか?」と聞くと「転倒時に末梢神経麻痺が起きたのかも・・・」と答える。

どうも詳しく聞いてみると、両手杖や伝い歩きなどでも何とか移動できそうなレベルである。

「そうだね、じゃあ環境リソース、たとえば屋外ではシルバーカーとか、屋内では両手杖と家具や壁の伝い歩きを検討したら?」

「でも病棟もスタッフも、家族は独歩を希望しているんだからその希望に応えるように努力しようよって感じで・・・・」と答える。

「ああ、なるほど」と思う。

僕が思うに、医療的リハビリのセラピストは自らの仕事の限界について語るのが苦手な人が多い。たとえば「麻痺があると筋力の改善は難しいというかほぼできません。だから独歩で安定して歩くのは難しいです」とはっきり言うことを恐れる人達がいる。

・明るく、いつも前向きなセラピスト

・クライエントの希望を大事にするセラピスト

・熱く理想を語るセラピスト

・「諦めたらそこで終わりだ」が口癖のセラピスト

上記のようなイメージが医療的リハビリのセラピストの目指すべき姿だと思っているのではないか。その若いスタッフも現実とその理想の狭間で苦しんでいるのだろう。

だが考えてみるとどんな職業にも限界がある。それが当然だ。そして成熟したプロフェショナルは、自らの仕事の限界についてもよく知っているし、それを隠す必要もないと考えるものだ。事実なので。だからこそ、その限界の中でできる限りの代替案を考え出したり少しでもクライエントの意向に添えるように工夫したりするものだ。(もっともテレビで「ザ・プロフェショナル」のような一職業人を理想化して扱う番組もあって、「限界はないんだ!」みたいに高らかに讃えたりするのでやりにくい。まあ見るとやる気になるのも確かだしね(^^;)それに、簡単に諦めてすぐ楽をしてしまうセラピストが実際にいるのも問題だしね(^^;))

でも自らの仕事の限界を認識して「自分のできること、できないこと」が明確でないと、ズルズルとゴールも決めないまま仕事をしてしまうことになる。独歩の見通しは立たないのに、それを患者さん本人や家族に黙ったままズルズルとその努力を繰り返すのはプロとしてどうなのか?

「独歩はできません。その代わり、シルバーカーで屋外歩行はできますし、室内は杖と壁、家具の伝い歩きで十分に独りで移動できるように努力することならできます。それでも良いですか?」と自信を持って提案できるようになるべきでは?それで了承してもらえるなら、それに向かって最大限努力すれば良いのである・・・・ ごめんなさい、ちょっと今回はテーマから逸脱してしまいました(^^;) 次回は環境リソースについてです。(その5に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その3)第191週目

今回も「身体リソース」の続きで「柔軟性」から。柔軟性のリソースは、患者自らが運動課題を通じてアクティブに動けば、それに伴って改善することもできる。しかし、可動域低下があれば自分で動ける運動範囲は自然に小さくなるし、筋力が弱くても十分に運動範囲を広げることはできない。

そのため多くの場合、徒手的療法または自己あるいはセラピストによるストレッチが手っ取り早く、効率的に改善できることが多い。

また柔軟性改善で常に気をつけるべきは、全身は筋膜で繋がっているということだ。たとえば足関節の可動域低下があると、膝痛・腰痛・肩凝りや股関節・体幹など遠く離れた部位の可動域が小さくなるなどの問題は同時に存在しやすい。足関節に可動域低下が見つかったから、足関節の可動域改善だけを行うよりは、できればもっと広範囲に全身性に改善する方がより良い効果が出る場合が多い。 上田法の体幹法のような徒手的療法は、体幹を含め四肢の関節を一度に柔らかくするのでお勧めである。

この柔軟性と前回取り上げた筋力は運動における中心的な身体リソースと言ってよい。

豊富な筋力と柔軟性は、広範囲で多彩で無限の軌道を生み出し、よりしなやかで力強い運動を生み出す。つまり筋力と柔軟性は豊富であれば豊富であるほど、生活課題達成力をより改善する可能性がある。

しかし脊髄損傷のように広範囲にマヒがある場合、筋力改善は望めなくても、柔軟性を高めることでできることが増えることはよく知られている。たとえば床上座位からプッシュアップで車椅子への移乗や靴下履きなどである。

同様に脳性運動障害でも筋力改善はあまり期待できないこともあるが、体幹の可動域が改善すると寝返りができるようになって床上移動が実用的になることもある。体幹の柔軟性が増すと、小さな力で体幹部の重心移動が行えるようになるからだ。

つまり柔軟性の改善だけによっても運動スキルは多彩になるわけだ。

柔軟性は大抵の場合、我々セラピストが改善できる運動リソースなので大いに試してみる価値はある。

もう一つ。痛みもまた身体リソースであると言うと意外な顔をされる。普通「資源として役に立つもの」と思われがちだが、「運動を形作るもの」が運動リソースであり、痛みは 運動にかなりの影響を与える。

ただし痛みは運動を形作るリソースではあるが、運動パフォーマンスの改善を妨げることから「負の身体リソース」と言える。痛みがあれば筋活動が低下、つまり筋力低下を引き起こすし、運動や重心の移動範囲を小さくしてしまう。つまり柔軟で適応的な運動が制限される。

疾患・障がい・性別・年齢に限らず、痛みは多くの人達について回る問題だ。運動パフォーマンスを改善する意味でも、その時その場で痛みをできるだけ改善する技術である徒手的療法などはセラピストにとっては必須の技術だろう。(その4に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その2)第190週目

3種の運動リソースのうち、最初に取り上げるのは「身体リソース」である。「身体リソースとは?」

身体リソースはまず身体そのものであり、身体が備える能力や性質である筋力、柔軟性、持久力、そして痛みなどである。

我々、医療的リハビリテーションのセラピストはこの「身体リソースの改善」を治療のための主な手段としている。

もともと医療的リハビリテーションは、整形疾患を中心に発達してきた。たとえば骨折は固定や手術で時間が経つと治ることも多い。また「右下腿骨折」のように傷害は部分的であることも多い。つまり部分的で、時間の経過とともに治る傷害である。

そうすると傷害されていない大半の体は特に大きな問題もなく、多くの運動スキルは無事に残っている。さらに傷害された部分が治癒するにつれて、患者さんは自然にその治癒された部分を使って、必要な運動スキルが再建され、元通りの健康時の運動スキルを使って生活課題達成力は改善する。

従って部分的で一時的な傷害の整形疾患などを相手にするセラピストは、現在でも運動スキルを問題にすることはあまりない。そして未だに「身体リソースを改善さえしておけばリハビリの目的は果たされる」と考える傾向は強い。まあ、対象疾患が部分的で一時的な整形疾患であればそれでも良いとは思う。

だから一般的に学校教育でも身体リソースを主に改善することが教えられる。それが医療的リハビリテーション教育の伝統である。(実際に学校教育の中で教えられる運動スキルに関する知識は未だに古い体系の教えばかりである)

さて、身体リソースの中でもっとも大事なのは筋力リソースだろう。動くために必要なのは力だ。この改善方法は徒手や機械・器具などを使った様々な方法がある。どれを選択するかは患者さんの状態と訓練環境に応じて工夫すれば良い。

しかし筋肉の活動は機械のエンジンのような単純なものではなく、状況によって働き方や収縮方法、結果が異なってくる。つまり筋力は常に使われる状況と目的によって運動スキルという文脈の中で働くものだ。

以前から言っているが、歩行のために大腿四頭筋を鍛えると言って、座って足首に重りを巻いて膝を伸展するのは、「骨盤を固定された状態から下腿を持ち上げる」という至極単純な運動スキルの文脈で行われている。

逆に立位では「他の全身の筋群と協調しながら重心線が基底面内に保持されるように膝を伸展させる」というとても複雑な運動スキルの文脈で働いている。同じ四頭筋の収縮とは言え、丸きり状況と目的が異なり、収縮の状態も結果も異なっているのである。 先に述べたように片側の下腿骨折のように傷害が部分的・一時的であれば、座って四頭筋を太らせてまず筋力改善すれば、その後自分で動いて適正な運動スキルを見つけ出すことができるので問題ない。

しかし脳性運動障害ではマヒが広範囲で継続する。体は障害によって未知のものとなり、自分だけでは改善された身体リソースを十分に使えなくなることも多い。

このような場合、座って筋トレして筋繊維を太らせても、いきなり歩行に役立つわけではない。セラピストの課題設定や介助を借りて、実際に歩きながら改善した筋力が必要な役割を果たすような運動スキル・トレーニングは別に必要になる。

またセラピストが最初から「立位・歩行を通じて四頭筋の働きを強めていく」というような運動課題設定を中心にして身体リソースと運動スキルを同時に改善していく方法もある。CAMRの「実りある繰り返し仮題」などがそれに当たる。

たとえば背中に荷物を背負った立位で、左右への重心移動から片足立ちをするなどの運動課題である。これによって重心移動や支持、下肢の振り出しなどのスキルの中で、筋力を改善していくわけだ。

筋力という身体リソースは、単に筋繊維を太らせることも可能だが、それを尊ぶのはボディビルディングに人生の価値を見いだす人々くらいだろう。

リハビリの世界で求められる生活課題達成力改善の文脈の中では、筋力は基本的に課題達成の状況の中で、運動スキルに組み込まれて初めて適切にその役目を果たす器官であることは知っておいた方が良い。つまり筋を太らせるだけではリハビリの目的には適さないということだ。

次回は「柔軟性と痛み」という身体リソースを説明する。(その3に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その1)第189週目

運動リソースとは、動物が運動をするための資源である。システム論では、運動リソースとこれを基にした運動スキルを中心に、動物の運動・活動を理解することが多い。(「運動リソースは運動の資源で、運動スキルは課題達成のための運動リソースの利用の仕方」とCAMRでは定義している)

たとえば人が歩くためにはまず体という資源が必要だし、体に備わった筋力や柔軟性、持久力といった資源が必要だ。

また大地と重力という資源も必要だ。歩行という運動は真空中では起きない。歩行は大地と重力の間で起きているからだ。

もし目の前に溝があって渡る場合、渡れるかどうかわからないまま、一々実際に試していたのでは落ちて怪我をするかもしれない。効率も悪いし、危険だ。 だから渡る前に予期的にどう渡れるか、運動結果がわかった方が良いし、そして実際に私達はそれがわかるのである。つまり私達にとっては、溝の幅を見て「軽く跨げる」、「軸足で強く踏み切って跨げる」、「少し助走をつけて跳べば渡れる」、「渡るのは無理だからやめる」などという運動結果と課題達成の方法は自然に予期的にわかってしまう。

このように実際に試すまでもなく、あるいは少し跨ぐ姿勢に入ってみることで運動結果はわかってしまう。これによって効率的、安全、適応的な運動ができているとも言える。これは過去の運動経験と現在得られる身体や環境の状態を知ることを基にした「情報という資源」によってできるわけだ。

こうしてCAMRでは運動リソースは以下の3つに分類できる。

①身体リソース:身体と身体が持つ性質(筋力、柔軟性、痛みなど)。動物の動くための中心となる運動リソースである

②環境リソース:環境内に存在する大地や水、構造物、もの、動物。また環境内に存在する性質(重力、温度など)

③情報リソース:動物が活動によって得られる自らの身体、環境、身体と環境との関係に関する情報。環境・身体のどちらかに存在するのではなく、両者の関わり合いの上に存在するリソース。

今回は私達、医療的リハビリテーションのセラピストが知っておきたい運動リソースの話である。そして次回取り上げるのは「身体リソース」である。(その2に続く)

追記:これまでCAMRでは運動リソースは「身体リソース」と「環境リソース」の2種類であると説明してきました。今回は試験的に「情報リソース」を加えて3種類の分類にしています。

以前は「情報リソース」は身体の持つ性質、つまり「情報を生み出す性質」としていたのですが、いろいろと検討してみると「身体と環境の間に存在する」と考えた方が良いと考えるようになっていますが、まだ検討中です(^^;)いずれ次回に発刊予定の「リハビリのシステム論」(仮題)で、「臨床でうまく使える」ように説明できればと思っています。

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

感動の運動スキル!(最終回)(第188週目)

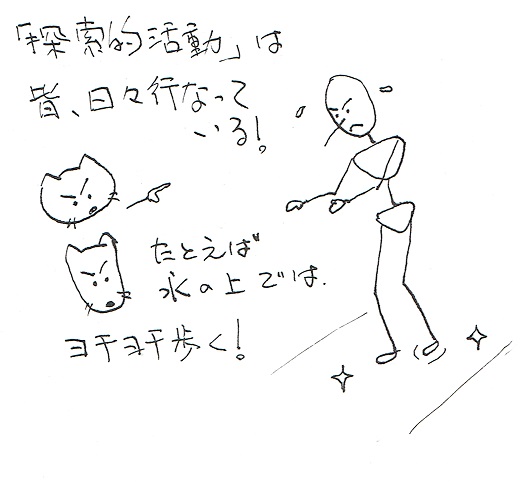

「協同探索」は、患者さんの運動問題を「患者さんは患者さんの立場から、セラピストはセラピストの立場から協力して探索的活動を行い、利用可能な運動リソースを増やし、柔軟な運動スキルをできるだけ多彩に生み出して、患者さんの生活課題達成力を改善する」ための活動である。

人は何か必要な運動課題が達成できない、つまり何らかの運動問題が発生すると自律的に利用可能な運動リソースを見つけ、課題達成のための利用方法である運動スキルを生み出そうとする。これが探索的活動である。

またセラピストが指示するまでもなく、誰もが日々自然に行っている活動である。

凍った路面を歩く時には転倒しないように、自然に歩隔を広げ、歩幅を小さく、すり足気味にして歩くスキルを見つけ出す。

水田を歩く時には、自然に膝を高く挙げ、爪先が抜けやすいように尖足にして持ち上げる歩行が自然に生まれる。(いわゆる鶏歩の形である)

首を寝違えて痛みが出ると、痛みが起きないように体幹と頭部を固定したまま硬くして問題解決を図る。

靴擦れが踵骨後部にできると、爪先に重心を移動してその傷が靴に触れないように歩くスキルが生まれる。

人は生まれながらの自律的な運動課題達成者であり、問題解決者であるということだ。

セラピストはまずこの根本的な性質を大事にするべきだろう。人の体を機械として、脳をコンピュータとして理解していたのではとても協同探索はできない。「脳のプログラムを書き換えれば良いのだ」などと暢気に考えて、一方的、支配的に患者さんの運動をコントロールしようという態度では、協同探索は無理なのだ。

しかしこの自律的な探索的活動にも問題が生まれることがある。運動システムは問題解決のつもりでも、時にはその問題解決のスキルを繰り返すことで新たな問題が生まれてくることがある。これは偽(にせ)解決と呼ばれる。

たとえば足部は柔軟に大地の起伏に合わせて傾きを吸収する働きをしているのだが、これが硬いままデコボコ道を歩くと、デコボコを膝や股関節で吸収しながら歩かねばならない。つまり股関節を外転し、膝を捻りながら上下動を吸収する運動スキルを繰り返してしまう。そうすると膝に負担がかかって膝痛を起こしてしまう。

「足関節が硬いままでもスムースに重心移動する」という問題解決の運動スキルが、今度は膝痛を起こすという偽解決に変わってしまうのだ。

この場合膝関節周囲筋の筋力や関節内運動を改善しても、膝痛の問題はあまり改善しないこともある。足関節の可動域低下をまず改善した方が手っ取り早い。 だからセラピストは、人の運動システムの作動や問題解決の過程を良く理解しておく必要がある。

「自律的に問題解決して課題達成を行う」という常に行われる作動は素晴らしいものだ。しかし一方でその問題解決は、その場その場の場当たり的なものが多く、時にはそれが長々と繰り返されることで新たな問題を生み出してしまうのだ。

協同探索においては、セラピストは運動リソースの知識とその改善のノウハウを持っているので、患者さんの様々な運動リソースの改善に役立つことができる訳だ。そして運動リソースを豊かにすれば、それを利用する患者さんの運動スキルは自然に多彩に柔軟になる可能性が高まる。

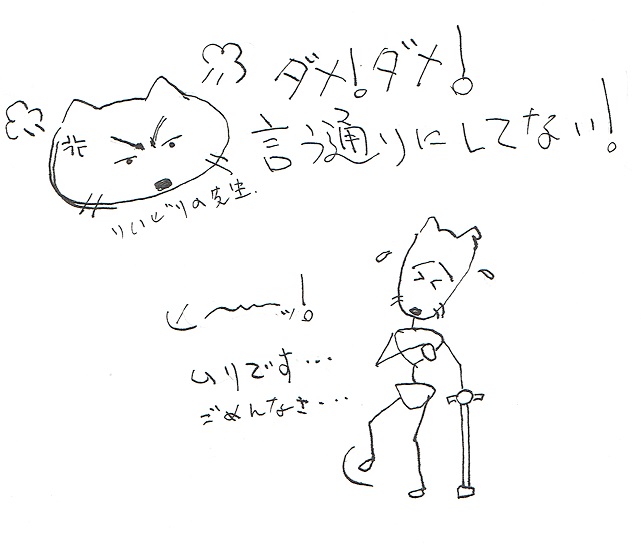

セラピストは、更に多くの経験を積むに従って、運動スキルに関する適切なアドバイスもできるようになるものだ。しかしここのさじ加減は難しい。このシリーズでも見たように運動スキルは患者さん本人が生み出すものだ。

しかしセラピストが患者さんに対してアドバイスをするときは支配的になりやすいところがある。つい「こうするべき」とか「健常者のような運動を行うべき」とか「これが正しい運動だ!」になりやすい。それは患者さん自身の探索的活動を妨げてしまう。

さらに患者さんの運動システムが自律的に採った問題解決の運動スキルがやむを得ないものか、あるいは偽解決かを判断していく必要がある。

セラピストは様々な身体リソースの変化を試し、その結果をモニターするような探索的活動を行って、生活課題達成力がより良い状態に働くように持っていくことが重要な役割になるだろう。

さて、「協同探索」については書くことが多く、詰め込み過ぎてしまった(^^;)これだけの説明ではとても物足りない、中途半端なものになってしまった。またシリーズを改めて書いてみたい。(終わり)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

感動の運動スキル!(その9)(第187週目)

感動の運動スキルは、患者さん自身が必要な課題達成のために自ら生み出すものだ、というのが今回のエッセイのメインのテーマだ。

たとえば筋ジスの子どもたちの歩行や片麻痺患者さんの分回し歩行や伸び上がり歩行もセラピストが教えたのではなく、患者さん自らが自分の身体を探り、利用可能な運動リソースを見つけ出し、それを利用して生み出した素晴らしい運動スキルだ。

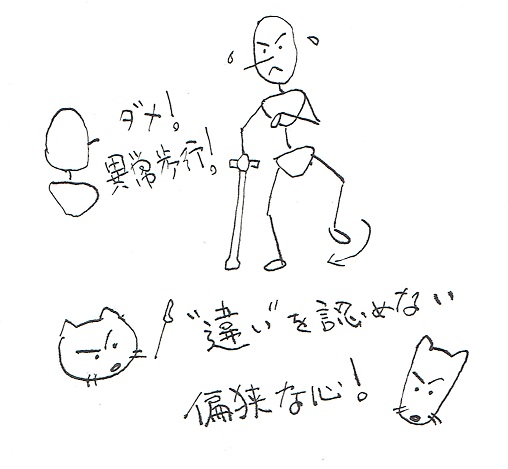

それなのに分回し歩行は、やれ、「代償運動だ」のやれ、「異常歩行だ」などとセラピストから非難されてしまうこともある。セラピストの仕事は、「健常者との運動の違いを指摘することだ」と言わんばかりである。わざわざ指摘しなくても、違うことは誰でも見てわかることだ。

でも実際のところ、指摘はしても麻痺を基にした分回し歩行を健常者の歩行にすることはできない。麻痺は治せないからだ。つまり健常者の歩行とは違って当たり前だし、意味のない指摘はやめるべきだ。

伝統的にセラピストは「運動の専門家として正しい運動を教えるべき」という思い込みがある。そしてその背景には、健常者への同化思想がある。「健常者と同じように美しく歩くべき」といったところだ。「違う」ことを認めようとしない偏狭な心だ。

さらに人を自然が生んだ機械として、脳はコンピュータとして理解しているのではないか。脳の中のプログラムを書き換えれば運動も変わると思っているようだ。だから脳の中のプログラムの書き換えがセラピストの仕事だと思っている人もいる。

しかし元々脳はコンピュータの様にプログラムとして憶えて再現しているわけではない。運動スキルは状況変化に応じて柔軟に、創造的に生み出されているものだろう。

人は生まれながらに運動問題解決者であり、運動課題達成者なのだ。一人一人が異なった物理的性質を持った身体であり、みんながそれぞれに自分独自の運動スキルを発達させている。その人自身が困難な生活課題に出会えば自律的に運動問題を解決して、運動課題を達成してきたのである。

そして患者さんは障害に絶望し、立ちすくむ迷える小羊ではない。ただセラピストの助けを待っているだけのか弱い存在ではないということである。

歩く課題があれば、自ら麻痺のある体で利用できそうな運動リソースを探して試し、その利用方法である分回し歩行のような独創的で素晴らしい運動スキルを生み出すのだ。ご自身で創造的に運動問題を解決し、必要な運動課題を達成しようとされているのだ。 たとえ自覚はなくても一人一人が自らの運動システムの専門家なのである。

だからセラピストも人を機械のような受身の存在として誤解し、「私が間違った運動を指摘し、正しい運動を教えてあげよう」などと思うのはとんでもない勘違いだ。

ではセラピストは何をする人なのか? 患者さんは自律的な運動問題解決者で、運動課題達成者である。患者さんは運動問題に直面するとまず利用可能な運動リソースを身体の内外に探す。そして見つけると何とか運動問題解決や課題達成に利用できないかと試行錯誤を行い、その人だけの独創的な運動スキルを生み出してくる。

そして生態心理学のリードはこの過程を「探索的活動」と呼んでいる。 そう、人が基本的に問題解決や課題達成でいつもしているのはこの「探索的活動」なのである だからセラピストもこの患者さんの探索的活動にセラピストの立場から協力してみたらどうか?

CAMRでは、「患者さんは患者さんの立場から、セラピストはセラピストの立場から協力して探索的活動を通して運動問題の解決を図ったり課題達成力を改善する」ことを「協同探索」と呼んでいる。協同とは異なる立場から同じ目的のために働くことである。

これがCAMRを行うセラピスト、カムラー(Camrer)の基本的な視点なのである。

次回はこの「協同探索」について説明してこのエッセイを終わりにしたい。(最終回へ続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!