不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その11

それから2ヶ月後のことだ。僕は我慢できず、藤田さんの家を訪ねてみることにした。ケアマネから一人暮らしを続けているとは聞いていたが、どんな風に暮らしているのか気になった。

ケアマネさんに場所を聞いて、いきなり尋ねた。藤田さんが自慢していたガラス張りの大きな温室がまず目に入った。小さな平屋の母屋には誰もいない様子だった。母屋の前には空になった赤いプラスチックの弁当箱があった。配食サービスのものだろう。温室を除くと荒れた様子でしばらく人が入っていないようだった。母屋と温室の後ろには大きな納屋兼車庫のような建物があった。そこから電動工具の音が聞こえてきた。

外から呼びかけ、扉をドンドンと叩いた。電動工具の音が止まった。藤田さんが出てきた。確かにかなり汚れた感じだ。着ている服は泥だらけだ。着替えや入浴をしていないのだろう。

「おう!」と言ったので、

「やあ!」と手を上げて応えた。

「何してるの?」と聞くと、

「今、杖を作っている。前のは壊れたからな。もう3本目だ」と言う。

「杖が壊れた?何をしてるの?」

「・・・山を歩いたり、・・・鹿が近づかないように柵を作ったりしとるよ」

と言う。なんだかはっきりしないが、思ったより元気そうだ。

藤田さんから異臭が漂ってくる。

「こっちへ来い」と先に歩いて行く。

杖を作っていると言っていたが、何もつかず滑らかな、しかしはっきりとした分回しで先を歩く。施設退所時より更に歩幅が広がっているようだ。

母屋に入るとまず土間があった。そこの椅子に腰掛けろという。土間には簡易ベッドと小さな流しがあり、電子レンジや小さな冷蔵庫、湯沸かしポットなどもある。どうもこの小さな土間だけで暮らしているようだ。

紅茶を2杯淹れて、一杯を僕の手に持たせる。様々な動きは片麻痺患者独特のものだが、随分滑らかでしっかりしている。

「どうやって暮らしているの?ここで過ごすのはもう寒いでしょう」

と聞いた。そろそろ初雪のある頃だ。もうじき大晦日だ。

「できるように暮らしている。難しい課題に出会うと、自分のできることを中心に、どのように環境を整え、どのように状況を変えたらそれができるようになるかを考えてるよ。海、お前が教えてくれた通りにな。ほら、体の方はだいぶん良くなった。だが前と同じようにできるわけじゃない。できないことが多い。だから環境を整え、状況を変化させることで課題を達成している・・・色々とな。材料の固定方法を工夫して電動工具も使えるようになった。特に何かをするときは、常に体を安定させる方法を考えるようにしている。そのための道具も色々と工夫した。一つ一つ、できることからやっているところだ」と言った。

僕も気になっていたことを言った。

「風呂には入っている?随分臭うよ。家の風呂は使えるんでしょう?」

「ああ、それだが、今さら家の風呂を片付けるのも時間がもったいない。来年からデイケアに行ってみようと思う。再々来るケアマネさんも勧めるからな。海の上田法も久しぶりに受けたいと思ったところだ。最近は部分的にかなりからだがこわばっている」と笑った。

その話を聞いて少しホッとした。どうやら心配することもなかったのか?しかし同時になにかしら違和感がある。「時間がもったいない」と言うところに妙に力が入っている。

「必要なものはどうしてるの?食事は?」

「必要なものは元々十分以上に備蓄している。どうしても必要なものはタクシーを呼んで下の店まで買いに行っている。もう何度も買いに行ったよ。食事は配食サービスとそれ以外は米を炊いたりしている」

あと少しばかり話をして、辞することにした。

ずっと違和感があった。帰り道でなんとなくその正体がわかった。電動工具を使って工作をしたり、山歩きなどができるようになったのに、普通の生活の再建ができていないのだ。清潔な場所で食事や入浴をして、安楽な場所で睡眠をとるといったことだ。

鹿が近づかないように柵を作っていると言っていたが、畑も温室も荒れ放題で、どこにも作物などは作っていなかった。

むしろ普通の生活を送るのではなく、多くの時間を他の何かをするために使っているらしい、ということが気になったのだ(その12に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その10

3ヶ月目に入ると、藤田さんは特に路面がデコボコで変化に富んでいる坂道を何往復もされる。何度も歩くうちに、「麻痺した脚が次第に信頼できるようになってきた。俺の脚になってきたぞ!」と喜ばれていた。

また床から立ちあがる練習や様々な段差を上がる練習、衣服の着脱や料理の練習もされた。昭君が同居する前から、藤田さんは毎日自分で料理をしていたので手慣れたものだった。副担当の涼君は作業療法士なので、料理体験の実習を行ってくれた。得意のカレー料理を作ってスタッフに振る舞ったりもした。藤田さんはとても嬉しそうだった。

入所3ヶ月目に入ると、自宅に帰って昭君と二人暮らしをすると判断された。その頃には10メートル13秒、30歩程度で歩かれるようになっていた。歩幅は、速度から言ってやや狭いが、歩行距離は坂道を含んで連続1キロメートル以上歩かれるようになっている。毎日訓練とは別に施設内を一人でよく歩かれている。杖を置いて、独歩でも施設内を何周もされていた。十分な実用性と安定性だ。

息子さんも渋々元の家で暮らすことに同意された。退所後の話し合いで東京から様子を見に来たのだ。「昔から頑固ですからね。やろうと思ったことは、こちらが反対してもとことんやり遂げる性格で。まあ、ここで良くしてくださったおかげで、何とか一人暮らしもできそうですね。ありがとうございます」と言われた。

昭君は、最初の方は週に3-4回は来ていて、よく一緒に話もした。しかしそのうちに2週間に1回来るかどうかになってしまった。勉強とバイトが忙しく疲れているとのことだった。表情が暗く、藤田さんも心配していた。

そして藤田さんが後一週間で施設を退所しようとするときに昭君の悲報が入ってきた。

藤田さんの息子さんが東京に帰る前に、昭君の顔を見ようとして立ち寄ったところ、首を吊って死んでいる昭君を発見してしまった。息子さんは病院や警察に電話して、その里山周辺には多くの人が詰めかけた。

息子さんは施設に悲報を伝え、それから藤田さんにも直接電話をかけた。藤田さんは見たことがないくらいうろたえたと言う。「タクシーを呼べ!」と何度も叫ばれたそうだ。他のスタッフの手に余ったらしく、僕と涼君がすぐに部屋に呼ばれたが、なんと表現したら良いのだろう、冷静にうろたえているとしか言いようがなかった。一人で何か喋りながら、荷物をまとめているのだろうが、ただ部屋を散らかしているようにしか見えなかった。二人で藤田さんをなだめた。

「息子さんが迎えに来られるそうです。それまで支度を手伝います」と荷物をまとめた。

すぐに息子さんが到着して、そのタクシーに藤田さんを乗せて施設をあとにした。

退所後は、うちのデイケアを利用して週3回は来られる予定だったが、それ以来利用されることはなかった。

息子さんの話では、遺書が見つかり、新興の特殊詐欺の犯罪グループに昭君が関わっていたことがわかった。自分の騙した老人が自殺したのが直接の原因だったらしい。強い後悔の念が綴られていたとのこと。

藤田さんはそのままそこで一人暮らしに戻ると頑として言い張ったらしい。結局色々なことも片付いて息子さん夫婦も東京に帰った。ケアマネが何度も家を訪ねたが、「一人で暮らしていけるので大丈夫」と断られた。しかし不安だったので何とか配食サービスだけは承知してもらったという。その後ケアマネは何度か尋ねて行った。何とか暮らしている様子だったが、あまり清潔な感じではなかったという。(その11に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR

その9次の日からも訓練はその調子で続いた。まず上田法をやって、その間に色々な話をした。特にキャッチ収縮に興味を持たれたようだ。さすがに製薬会社で色々な実験をやってこられただけあって、一連のタンパク群の連鎖でそれが起こることに興味を持たれたようだ。後日参考文献をコピーして渡した。上田法についても興味を持たれたが、まだどういう仕組みで緊張が落ちるのかはよくわからないと答えた。最初は藤田さんの障害についての話題が主だったが、そのうちに自身の話や家族の話になった。今思うと藤田さんの話の中では、次のようなことがとても印象的だった。

「俺の息子がよく俺のことを執着気質と言う。諦めが悪いという。ずっと仕事に執着してたわけだ。満足のいく結果が出るまでなかなか諦めきれないという性分だ。おかげでいくつかの特許も取ったしお金も手に入ったが、今思うと家族は二の次だった。良い父親じゃなかったな。息子が恨み言を言うのも良くわかるし、あまり折り合いも良くない。だが昭をよこしてくれたのは嬉しかった」

「昭は凝り性で俺に似ているので、将来どんな仕事をするようになるかが楽しみだ」

「良い夫ではなかったが、妻は常に良い妻だった。とても感謝している。あれがいなかったら、今頃家庭崩壊して俺もたいして仕事はできんかったろう」

「ここに来るまであんなちょこちょことした歩き方をしていたのも、歩くということだけにこだわりすぎたせいだろう。向こうの理学療法士の言うことも聞かず、ただ歩くと言うことだけにこだわって一生懸命に歩いてばかりいた。余裕がなかったな。ここで海に出会えて、『実験だ』と言ってくれたのが良かった」

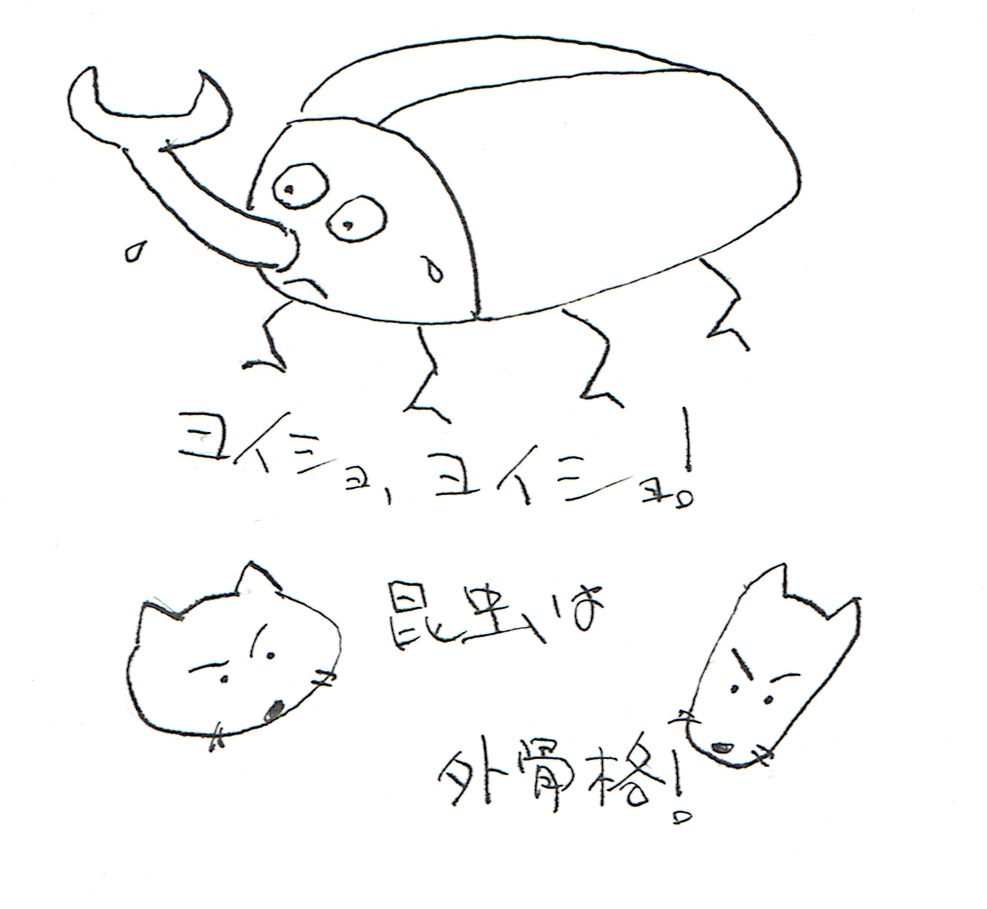

目標を立てると、それに向かってしゃにむに努力される方なのだ。最初に体を硬くした極端な小刻み歩行になったのも、まだ支持性の弱い、力の出ない体でしゃにむに歩こうとされたせいだろう。結果、外骨格系の問題解決をひたすら強めるという間違った袋小路に入って一人では出られなくなってしまったのである。

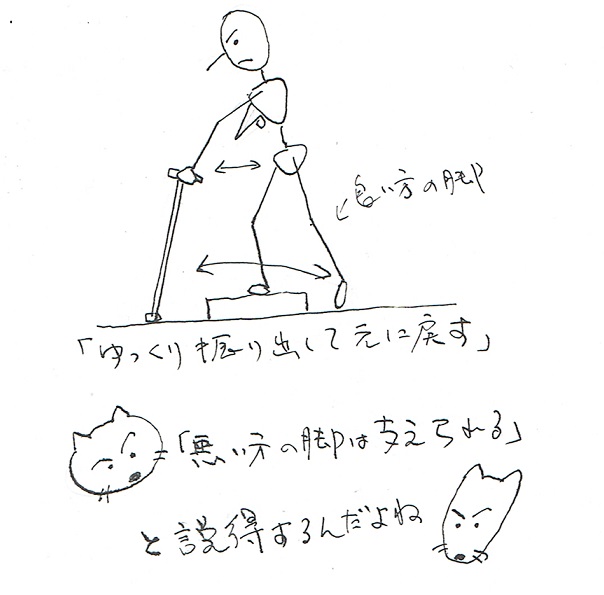

それに藤田さんには体を硬くしすぎる以外に、患側下肢をできるだけ使わないようにする傾向も見られた。おそらく支持性が弱いときから歩いているので、安全のために患側下肢での体重支持を最小限にする癖がついたのだろう。これは不使用方略と呼ばれる運動システムの問題解決だ。これによって患側下肢の支持時間が短いため、健側下肢の振り出しも小さくなり、自然に小刻み歩行に入り込んでしまうのだ。

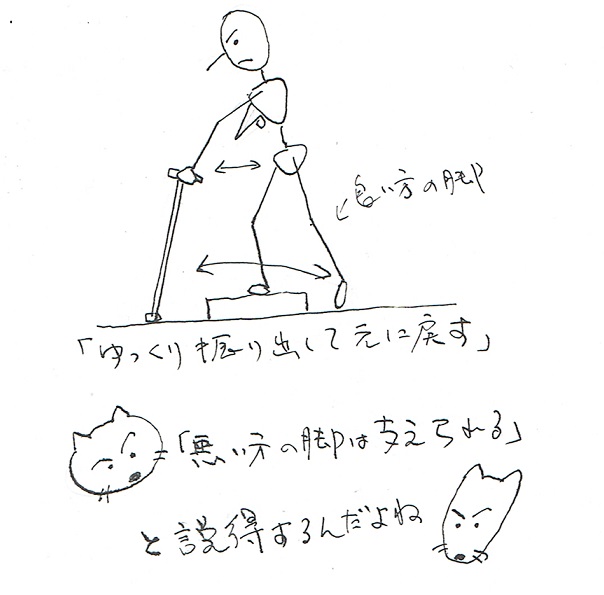

これも簡単に説明したが、すぐに藤田さんは腑に落ちたようだ。「それで悪い方の脚を板の上に置いて、良い方の脚でゆっくりと跨いで戻る練習をしとった訳か。それで頭に『悪い方の脚は十分に体重を支えるぞ』と説得しとったわけだ」と言われた。理解が早いし正確だ。

施設の訓練は月曜から土曜までの週6日行われる。通常は1日に20分の訓練1回だが、藤田さんは3ヶ月後に自宅に帰ることを条件に「リハドック」という施設独自のサービスを受けていたので、1日40分から60分の訓練を受けることができる。僕は週5日入るが、僕の休みの時は後輩の涼君という作業療法士が代わりに入ってくれた。涼君は聡明なところがあって、僕の話は良く理解するし、藤田さんとの話も上手でうまく関係を作っていた。実際藤田さんにも気に入られたようだ。

上田法は週が進むに従って頻度を減らした。最初の2週間は週6回、上田法を行ったが、3週目には週3回、4週目には週1回だけになった。毎日しなくても柔らかさが維持されるようになったからだ。

歩行状態は4週目には10メートル18秒、42歩程度で歩かれるようになっていた。上田法を行わなくなったので、運動課題はずっと多様に多量に行うようになられた。様々な厚さや幅の板の上に片脚を置いて、反対の脚で跨ぐような「板跨ぎ」や屋外歩行を行うようになった。

次にどんな運動課題をするかは涼君を含めて3人で話し合った。藤田さんはいろいろとアイデアを出して試された。それは僕達にも参考になった。施設は山の中腹にあり、施設前には角度も長さも様々な坂道がいくつもあり、藤田さんは坂道を何度も急ぎ足で往復する課題を特に好まれた。先輩はこの時の訓練を見て批判していたわけだ。そしてマスコミに伝えたのだろう。(その10に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その8

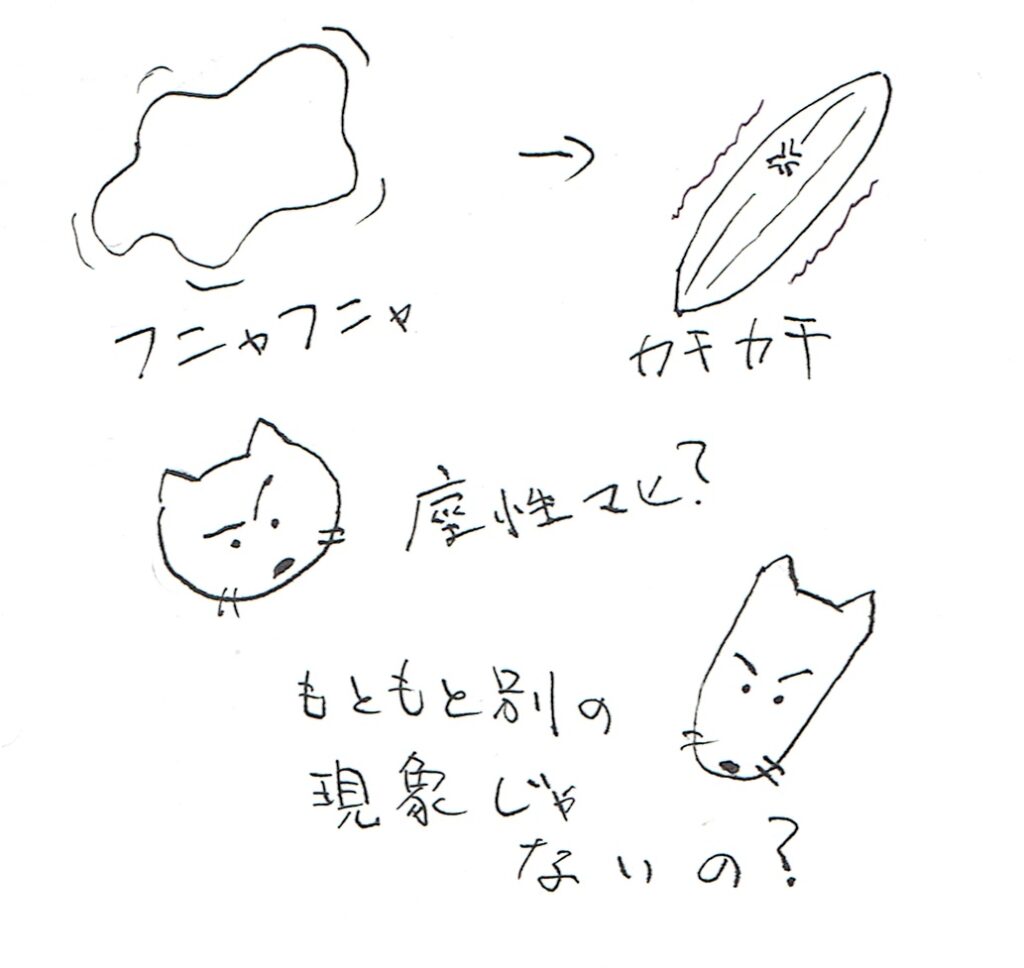

「まだよくわからんところもあるが・・・運動システムの問題解決で硬くなったのなら・・・・そうなると俺の場合は硬くなりすぎたんではないか?」

「そうですね。問題解決とは言っても、応急的にあり合わせのもので行う問題解決ですからね。基本的に動くために必要な筋力が麻痺によって低下したので、使えるものも限られています。単に硬くするだけで、硬さを調整するメカニズムではないのです。

運動システムはともかく体を硬くすることに必死なので、繰り返し、繰り返し体を硬くして、暴走気味になったと考えられます。ともかく結果的に必要以上に体が硬くなってしまったのです。体がこわばって動きが悪くなるし、体を動かすにも大変な努力が必要になりますよね。

だからこの上田法でまず硬くなりすぎた状態を少しでも柔らかい状態にするわけです。柔らかくなると、関節の可動域が広がって、運動の範囲が広がって動きやすくなるのです」

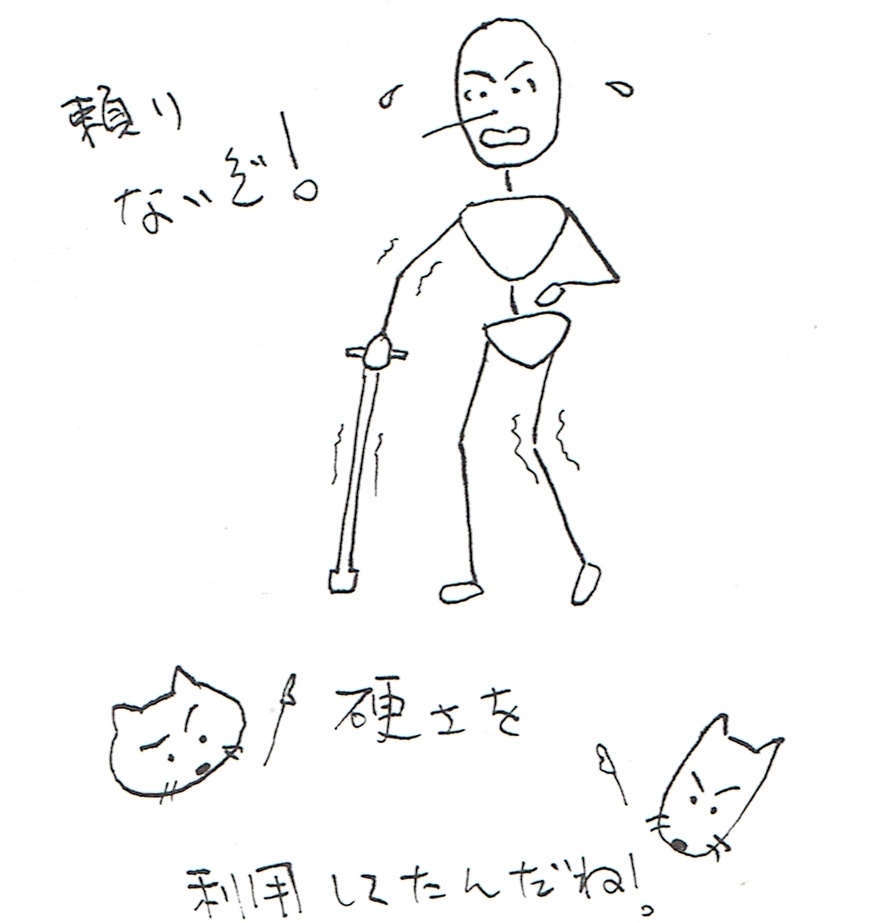

「昨日はその直後に体が頼りなくなったが・・」

「そうですね。元々弛緩した身体が基になっていて、それでは体重を支えたりできないので体を硬くしたのです。つまりその硬い状態を利用して歩かれてたのですが、硬くなりすぎて歩くのが却って難しくなってしまった。上田法でその硬い状態を低下させると、元々の弛緩した体の状態に近づいて支持性が頼りない状態になったのでしょう」

「前の施設でも理学療法士が、体を柔らかくすると言って、ストレッチだのリラクゼーションだのと言ってやっておったが、その上田法のようには柔らかくならなかった」

「そうですね。まだ十分に普及していない方法なのです。ともかく、それでこわばりはとれたのですが、元々弛緩状態があって支持ができないから硬くしているわけです。

だから硬さが取れたからと言って筋力が回復してくるわけではありません。元の弛緩状態が露わになるだけです。

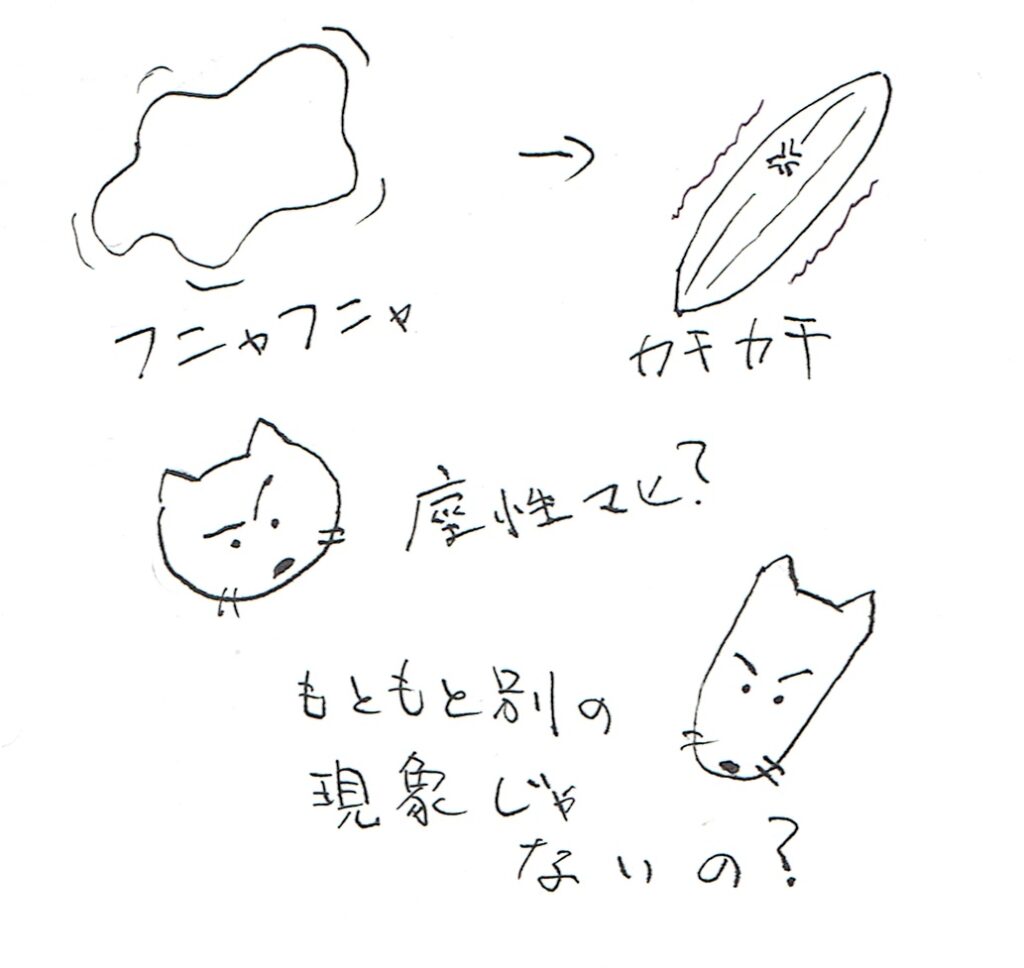

痙性麻痺という言葉は『力が出なくなって、硬くなる』と説明されますが、その二つは元々別の現象だと考えた方が良いですね」

「ふうん、スジは通っているようだな・・・・となると、硬さは必要だから硬くなることは良いことだが、硬くなりすぎないようにする方法が見つかれば良いわけだ」

「そ、そうです。凄いですね、仰るとおりです。硬くなりすぎないように調整することと、できるだけ全身の力や柔軟性が改善した方が良いですね。この二つが運動の状態を良くするために必要です。麻痺そのものは治らないのですが、麻痺の程度によって、麻痺した筋肉でも筋トレすると多少は力が強くなるようです。

麻痺のない方の体はできるだけ鍛えます。

そのためにも、まず硬さを取るために上田法、そしてそのあとは昨日やったような色々な運動をするのです。色々な運動を繰り返して鍛えるのです。そうすると力がついてきます。そして色々な運動を十分にやると、今度は硬くなるのを抑えるようなのです。

元々力が出ないから硬くしているわけで、力が少しでも出てくれば今度は外骨格系の問題解決に頼らなくても良いわけです。そして僕の経験では、全身で多様な運動をするのが、体が硬くなるのを防ぐ方法なのです。

先ほど仰った『硬くなりすぎないように調整する方法』とは、どうもこの全身の多様な運動を継続し続けることです・・・おっと、もうおしゃべりはおしまいです。今度は昨日やった運動をしましょう。しばらく楽にできるまで繰り返しますので・・・・」

藤田さんは「ふむ」と言って素直に従われた。ある程度満足されたのだろう。また運動する時間は貴重であると感じておられるのだろう。昨日の運動課題を一通りしてから10メートル歩行の計測をした。

「今日は54歩、30秒です。昨日の最初が94歩、47秒ですから、歩数は半分強、秒数は三分の二くらいになってますね」

「よし、わかった!あんた、海君だっけ、海君の実験はわかりやすい!結果が明白だな。明日からはよろしくお願いします!」と急に真顔で言われてびっくりしたが、嬉しかった(その9に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その7

翌日にも藤田さんは訓練開始早々、以下のような質問をぶつけてきた。

「昨日は面白い経験をした。あの上田法というのをやると、身体が頼りなくなるようだが、動きやすくもなっとるようだ。どういうことだ?」

「体が硬くなっていた、つまり関節の可動範囲が小さくなり、脚の運動する範囲が小さくなっていたのです。それに歩くと言うことは片側の脚に重心移動して、体重を支えない方の脚を前に振り出すと言うことです。体が硬いと重心の移動範囲も小さくなるので、片脚に十分に体重が乗らないので、反対の良い方の脚も少ししか振り出せないのです。

それに体が硬くなっているために、動かそうとしても硬さが抵抗となって筋力が十分に活かせないのです」

「うむ・・・・・なるほど。俺もあれから色々と考えてみた。どうも全身のこわばった状態が確かに低下したようだ。昨晩は寝ているときにも身体が軽く、良く動いた。悪い方の脚が動いたりもした。今朝も寝返りや起き上がりが楽だった。ここ何ヶ月も体がこわばって動きにくかったのだが、こわばりがとれて動きやすくなったようだ」

「ええ、よく皆さん、そう仰います」

患者さんがこれほど明確に身体変化の状態を語られるのは初めてのことだった。僕の方も良い勉強になりそうだ。

「すると不思議なのは、症状には、力が出ず身体が硬くなる麻痺とか立ち直り反応とかが低下するとか言っていたが・・・同じ症状でも、良くなる症状と変化しない症状があるということなのか・・・力が出ないで硬くなる症状なのに、身体が硬くなるのだけが改善するのか?それとも昨日のあれをやるとやがて力も出てくるのか?」と期待を込めて質問される。

僕は驚いた。こんなことまで考えておられるのか!という驚きだ。

「まずは時間がもったいないので上田法からやりましょう。横になってください。その時に説明しましょう」

上田法の2種類の手技は横になって丁寧にやると20分ちかくかかる。やりながら話を続けた。「これから説明することは一般の考えとは違うものだと思ってください。

僕が思うに脳卒中後の主な症状は、麻痺、つまり力が出なくなって筋肉が弛緩してしまうことです。力が出ないから立ち直りも低下するし、歩行バランスも悪くなるんです。つまり脳の細胞が壊れると麻痺が起きる、つまり力が出なくなることが一番基の症状で、あとの症状はその結果です。ここまでは良いですか?」「うん、なるほど。力が出ないからいろんな動きもでんし、歩行バランスが悪くなる。それなら納得できる」

「麻痺した筋肉は収縮できず、弛緩します。筋肉の中には多くの水を含んでいます。つまり弛緩とは水の入った袋のような状態です。たとえばテーブルの上に水の入った袋を置いてみましょう。重力に抑えつけられて安定するまで広がってテーブルに貼り付いたようになりますよね」

「うん、そうだな」

「弛緩した体というのは、可動性のある骨格が水の袋に入っている状態です。弛緩した体が重力に抑えられてベッドに貼り付いたようになって動けません」

「うん、わかった!最初にそうだったよ、確かに!病気になってすぐあとは動こうとしても動けなかったし、床に抑えつけられたような感じだったし・・・それに体が悪い方に引っ張られていく感覚があって不安になったものだ」

「そうですね。でもこの弛緩状態のままでは動けないので、運動システムが問題解決を図ります。人の体は機械と違って、問題が起こると問題解決を自動的にするのです。身体の中に筋肉を硬くするメカニズムが幾つかあって、それを働きやすくするのです。たとえば伸張反射と言って、筋が伸ばされると収縮して筋が縮む反射のメカニズムがあるのでこれを働きやすくします。

また、キャッチ収縮というメカニズムがあって、一度収縮した筋繊維はエネルギーを使わずに引っかかったような状態で収縮を保つことができるんです。つまり硬くなったままになります。このメカニズムも働きやすくしてやります。つまりは身体を硬くするのは、障害後に動くために運動システムが問題解決をした結果であると考えます。弛緩状態の体では動くことができませんが、硬くするとその部分で体重を支えることができますし、硬くなって1つの塊になれば引きずってでも動くこともできます。

これは外骨格系の問題解決と呼んでいます。カブトムシやエビやカニのような外骨格動物といって体の外側に骨格を持つ動物のように体を硬くして支持を得るやり方です。カブトムシは死んでも立たせることができます。これは外骨格による支持を利用しているからです。患者さんも体を硬くすることでしっかりした硬さと支持性を得ることができるのです」

「なるほど。体が硬くなるのは症状ではないと言うことか。俺の運動システムが問題解決のためにあとから選んだ活動なので、この硬さは元々の病気とは関係なく変化させられるということだな?・・・・・・俺の歩行は昆虫並み、と言ったがまさしく昆虫のように体を硬くして動いとったわけだ」

「そうです!」とても聡明な方だ。先輩とは大違いだと思った。(その8に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その6

「なるほど・・・で、結果は?」

「10メートルを94歩、47秒で歩かれてます。距離を秒数で割ると速度、10メートルを歩数で割ると歩幅の平均距離が出ます」

そう言ってメモ用紙に筆算した。

「速度は1秒21センチ、歩幅は約10センチです」

「ぶっ、1秒に21㎝、10秒で2メートルか。そうか、昆虫並みだな。で、歩幅が10㎝か。俺のような病気になるとどのくらいだ?」

「麻痺の程度によってまちまちです。そうですね、同じくらいの麻痺の方で、一人で外歩きのできる人の平均は1秒当たり87センチ、一歩平均は50センチくらいです。単純な数字で言うと・・・10メートルを11秒くらい、そして20歩くらいで歩かれてます」

「そうか、俺が94歩と47秒だっけ?歩数も時間も五分の一くらいで歩けるわけか・・・俺ぐらいの麻痺で外歩きができるのか?」

「ええ、そう思います」

麻痺は重くても、体が硬くなって支持性がしっかりとしていて、体力もありそうだ。こんな方はちょっとしたコツで速く歩かれるようになることが多い。

「どうして俺はこんなか?」

「それも論より証拠です。実験してみましょう。そこのベッドに横になってみましょう。そして僕が藤田さんの身体をほぐしてみましょう。上田法という技術があるのです。全身の柔軟性を改善します。まずはそれを試してみましょう」

藤田さんは素直に従われる。僕は体幹と股関節を中心に上田法のテクニックを実施した。上田法は脳卒中などの障害後に硬くなった体を効果的に柔軟にする。結果が出やすいように丁寧に時間をかけて行う。

終わったあと、

「ではもう一度歩いてみましょう。でも身体の状態が大きく変化していると思うので、少し身体を使ってみましょう」と指示した。

藤田さんはベッドから杖を持って立ち上がる。ふらついて倒れそうになったので支える。藤田さんは「持つな!」と怒鳴った。少しびっくりした。人に助けられるのはあまり好きではないのだろう。

しかし、

「さっきの上田法で身体の状態が変化しています。変化した身体に慣れるまでは僕が支えなくてはなりません」と力を込めて強く言い返した。少し躊躇が見られたが、実際に体の変化に藤田さんも戸惑ったようだ。

「わかった」と小さく答える。

僕は麻痺した腕を持ちそのまま10メートル近く歩かれる。

藤田さんは「頼りない、頼りないぞっ!何をした?身体が頼りないぞっ!」と何度も叫ばれる。その後プラットフォームの前に立っていただき、起立・着座動作を数回、立ったまま膝の屈伸運動や爪先立ちなどの運動を20回ずつ行った。そうこうするうちに体の動きが安定してきたのが持った腕を通して伝わってきた。

ボトックスだと筋を硬くするメカニズム自体を停止させてしまうので直後に運動しても低緊張が持続する。が、上田法の場合、過緊張という状態だけを変化させる。筋を硬くするメカニズムは、そのままなので、その後に運動するとまたある程度の硬さが戻ってくるのだ。しかし今度は施術前ほどは硬くはならない。

つまり再び硬さが表れて、その結果、支持性は再び出現するが、ある程度の柔軟性が改善したままの状態なので運動性、つまり動きやすさも同時に出現するのだ。それで開始線に立っていただき、もう一度10メートルの歩行の計測をする。目に見えて歩行の様子が変わった。歩幅が広がって速くなった。

「今度は62歩、33秒です」と言った。

藤田さんは驚いたようだ。

「頼りないようだが、動きやすくもなっとるようだ。何が何だかわからん!どういうことだ?」

「ええ、それが、申し訳ないですが、今日はもう時間切れです。今日は藤田さんの初日なので余裕を持って60分の時間を用意しましたが、僕はもう次の利用者さんのところに行かないといけません。続きはまた明日以降にしましょう。これからは毎日40分の訓練時間です。他の人が休まれるときは、多少余裕の時間を作ります・・・・」などと説明した。

こうして明日の訓練時間の打ち合わせをして別れた。藤田さんは不満そうだったが、僕は予定を大幅にオーバーしていたのでそれどころではなかった。後片づけも早々に次の利用者さんのところに向かった。(その7に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その5

次の日、僕は藤田さんの部屋に行った。挨拶をして担当が替わったことを説明した。藤田さんは押し黙ったまま、ベッドに座って電子メモに何かを書き付けていた。不機嫌だ。何も喋らない。気まずい空気が流れた。いきなり担当が替わったのだから、気分も良くないだろう。

藤田さんはラジオをつけっぱなしにしていた。ちょうど英会話の教材の宣伝が始まっていた。「アメリカの赤ちゃんは勉強なんかしなくても英会話ができるようになります。勉強なんかしなくてただ聞いているだけ。つまり何度も何度も繰り返し聞いているうちに英会話って自然に身につくもんなんです」みたいなことを言っていた。静かな室内にその声だけが鮮明に響いた。

突然藤田さんが話しかけてきた。

「あんた、英会話できるかね?」

「いえ、できません。話せるようになると良いなと思いますけど」

「この英会話教材はどうかね?聞いてるだけで話せるらしいぞ!」

どう答えるべきか一瞬躊躇した。なんだか試されているような感じがしたからだ。が、以前から思っていたことを正直に話した。

「ハハハ、そんなことはないと思います。赤ちゃんがただ聞いているだけなんてあり得ません。赤ちゃんは生きるために自分の欲求を聞いてもらおうと必死です。母親の言っていることを理解しようと必死です。そんな状況に伴って言葉があるわけだから、その言葉の重要さに気づいて、必死に考えながら聞いているんだと思います。赤ちゃんは生きるために必死に聞いてるんだと思いますよ。だから生きるための手段として聞かないとダメだと思います」

「ふーん、そうだな・・・妻もこの宣伝を聞いてそんなことを言っておった。もう亡くなったがな。美人で頭の良い女だった。独学で英語を学んでいた」

「ああ、そうなんですね。それはお寂しいですね。独学で英語はかなり喋られたんですか?」

「うむ、何年間か外国で過ごしたが、妻のおかげで何とか生活、それこそ生きていくことができたよ」と、その後もなんだか話が盛り上がった。運が良かった。良い話題に引っかかったわけだ。その後わかったが、だいたい奧さんとお孫さんの話題になると、大いに盛り上がる人だった。ひとしきり妻との思い出話が終わったあと、唐突に

「俺の歩き方はどんなもんかなー」と聞いてこられる。

「まだまだ良くなると思います」と答えた。

「その、何か?立ち直り反応とかを良くするのか?」

やはり先輩とのやりとりは気になっておられるようだ。

「いえ、僕はあの先生とは病気に対する考え方や理解の仕方が違いますので」

下手に言い訳したり、社会的に気を使って回りくどく説明するより、この人には正直に伝えた方が良いと思うようになっていた。

「ほうー、どういうことだ?どう違う?」

「そうですね・・・・まず話をするよりは実際に試してみませんか?実験です!」

もと化学を仕事としていくつか特許を取った方という情報を聞いていたので、思い切ってこの言葉を使ってみた。藤田さんは一瞬考え込んだが、「うん、良かろう、実験してみよう!」と言った。

そこで藤田さんを乗せた車椅子を押して中央の広いホールに出る。リハビリの訓練はだいたいここで行われる。僕は床の青の線を指さした。

「ここに爪先を合わせて立っていただけますか?」とお願いする。藤田さんは杖を持って言われたとおりに立った。

「向こうに、12メートル先にやはり青色の線があります。これからそこまで歩いていただきます。時間を計りますのでできるだけそこまで早く歩いてみてください」と指示した。

「うむ、わかった」と答える。そして「よーい、どん」と言って開始する。例のちょこちょこした歩き方だ。僕はストップウォッチを持ち、藤田さんが転げないように寄り添って歩いた。歩き終わると息が切れてじんわりと汗をかき始めている。相当努力して歩かれている様子だ。そして実際に歩き終わったあとに説明する。

「このすぐ手前に黄色い線があるでしょう?最初にスタートしてから、その黄色い線に到着するまでの歩数と時間を測りました。最初の緑の線から黄色い線の間は10メートルです。つまり歩き始めから10メートルに達するまでの歩数と時間を測ったのです」

「なんでこの緑の線までの12メートル歩かせた?」

「黄色の線がゴールと言うと、そこに向かって速度を落として止まる方がいるからです。 10メートルを最速で歩ききって欲しいのです」

「なるほど・・・で、結果は?」(その6に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その4

藤田さんの最初の主担当の先輩は、初日に藤田さんのことを嫌ってしまった。

先輩は藤田さんに「体幹の立ち直り能力が低下していて、それが歩行バランスの悪くなる原因となっている。だからまず横になったり、座った状態で体幹の立ち直り能力を改善しましょう」と説明したらしい。説明を受けた藤田さんは、すぐに質問した。

「この病気、脳梗塞は立ち直り能力が低下する病気なのか?前の病院の理学療法士は、病気になった脳とは反対の体に筋が硬くなる麻痺、痙性麻痺が起きて、力が出ないし、硬くなって動きにくくなる病気だと言っていたが?立ち直りなんて言葉は出なかった」

「ああ、そうです。脳の細胞が壊れて体が硬くなり、力が出にくくなりますし、体幹の立ち直り能力が低下します。他にもいろんな症状が出ます。その結果、歩行のバランスも悪くなるんです」

と答えたらしい。

すると藤田さんは

「脳の細胞が壊れていろんな症状が出るのか?では力が出ないのも、その立ち直りなんとかというのも歩行のバランスが悪いのも全部症状ではないか?原因は脳の細胞が壊れたことだな・・・・つまり脳の細胞が治らんと症状は改善せんのではないか?」

これを聞いて先輩は混乱したらしい。

「脳の細胞は再生しないんです」

と答えた。

すると藤田さんは

「ではどうにもならんではないか?」

と答えたという。

先輩は「どうもこの患者は理解が難しいらしい」と考えて、しばらくいろいろと説明を繰り返したが、言うことに一々質問をされ、納得されないので仕方なく訓練をしないで帰ってきたという。先輩は記録室で居合わせたスタッフを相手に大声で文句を言い続けた後で部屋を出て行った。主任が僕のところに来て

「奴はどうも我慢がたりない。相手によっては良いから、使い方次第だよな・・・で、海、わるいな。今回はどうもお前が担当したほうが良さそうだ。いいか?」

と遠慮気味に頼んできたので

「良いですよ」

と答えた。

僕も担当したかったのでちょうど良かった。

ところで、この先輩はいつもこうだ。利用者さんや後輩が自分の思い通りにならないと我慢ができないらしい。相手を自分の思い通りに支配したがる傾向がある。しかも頑固で物わかりが悪い。もちろんそれでも先輩と相性の良い人もいるので、主任の言う通り「使い方次第」なのだろう。

おそらく藤田さんが言いたかったのは「体が硬くなるのも、力が出ないのも、立ち直りが悪くなるのも、歩行のバランスが悪いのも脳の細胞が壊れた結果だ。その結果同士に因果の関係を想定するのは間違っている」ということだろう。

実はこれについて、僕は前に先輩に言ったことがある。大森莊藏という哲学者が因果関係について雷を用いて説明していたのでこれがわかりやすいと思って引用してみた。

「稲妻がピカッと光って、ゴロゴロと雷鳴がなります。大昔の人達は、きっとピカッと光るのが原因で、その結果ゴロゴロ鳴ると考えたと思います」

「うん、そうだな」

と先輩が素直に答えた。先輩もそう思ったようだ。

「でも実際には違いますよね。本当の原因は雲の中で摩擦電気が起こることで、その結果、光って、音がなりますよね。どちらも結果ですよね」

「うむ」とゆっくり大きく答える。

どうやらそう言われて間違いに気づいたらしい。

「つまり大昔の人は、光と音という結果同士に因果の関係を想定していたことになります」

「うん、そうだね。昔は科学が発達していなかったからな。無理もない。みんな迷信深いんだ・・・それでそれがどうした?」

次は言いにくかったが思いきって言ってみた。

「立ち直り反応の低下もバランス能力の低下も、脳の細胞が壊れた結果です。つまり結果同士の間に因果の関係を想定しているのかも?」

先輩の顔があっという間にどす黒くなり、目つきが険しくなった。自分に対する批判だと気がついたのだ。こう言うことにはむしろ人一倍敏感なのだ。突然声を荒げた。

「馬鹿野郎!何を言ってやがる!立ち直り反応が悪くなるから、歩行バランスが悪くなるんだよ。誰が見たってわかることだ!みんなもそう言っている。本にも書いてある。講習会でも言っている!立ち直り反応が良くなれば、歩行も良くなるんだ!」

怒りで声が震える。

僕は何も言えなくなった。後悔した。判ってもらえそうにない。思わず「すいません」と言ってしまった。先輩はその後も何か言おうとしたらしいが言葉が出なかったようだ。クルッと背を向けて立ち去ってしまった。

その背中に向けて

「たしかに麻痺が重いと、立ち直り反応も悪く、バランスも悪いですよ。でもそれは相関関係で、因果関係ではありませんよ。あなたは因果関係と相関関係を混同してるんだ!」

と心の中でさけんだ。

結局、先輩にはその話はまったく響かなかったようで、その後も判で押したように患者さんに「立ち直り反応が悪くなったから、歩行バランスが悪くなったので、立ち直り反応を良くする訓練をします」と同じ説明をして、同じように訓練をしていた。

しかし、確かに、どんな理屈であれ、アクティブに動くことはリハビリの基本で、それを繰り返すだけでもある程度の改善は見られるものだ。だから先輩のやってることを全面否定するのも良くないと思い直すことにした。

まあ、そんなことがあってしばらく僕達の関係はギクシャクした。まあ、僕がかなり気を使って関係を徐々に修復しようとしたわけで、他のスタッフからは表面的にはなにも問題はないように見えただろう。

今回「坂道で何度もダッシュするという不思議な訓練」とマスコミに洩らしたのもおそらく先輩だろう。以前からそれに対して「緊張を強め、異常な運動を強めるだけの意味の無い訓練」と批判的だった。

しかしその練習は昭君の自殺のずっと前に行っていた訓練だ。事件の前なんかじゃない!先輩かマスコミかのどちらかが間違えたのだろうと思った。それとも事件前の方がおもしろいと思ったのか・・・・・(その5に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その3

藤田さんとは以前からよく話をしていたし、今回のマスコミ報道で改めて知ったこともある。刑事さんから少し聞いてはいたが、テレビを通して新たに事件の経過も少し詳しくわかってきた。最初は何を書くべきかわからず、何度も打ち直したが、「まずは藤田さんのことを書いてみよう」と思った。

藤田さんは大学・大学院で化学を学び、大手薬品会社に就職した。約30年間勤務し、いくつかの試薬や薬品で特許を取った。ある程度の大金を手にして、55歳で退職。

子どもたちもずっと昔に手を離れていたので、しばらく夫婦で世界中を旅して回ったという。そのうち農業に興味を持つようになり、59歳で今住んでいる里山を買い取り、そこで妻と二人で農業に関する勉強と実際に野菜作りを始めた。特に野菜の品種改良に興味を持ったようで、大きなガラス張りの実験室を建てて、そこで色々実験的なことをしていたようだ。藤田さんは、「妻は美人で、歳をとると更に美人になった。おまけに頭が良かった」と常々自慢していた。若い頃に一目惚れで、2年近く積極的にアプローチを続け、妻の両親の反対を押し切って駆け落ち同様に結婚したのだという。若い頃から行動力のかたまりだったのだろう。

約10年間、その里山で妻と2人で暮らしていたが、3年前に妻は突然の病死。しかし、2年前、孫の昭君がすぐ近くの国立大学に合格したこともあって、一緒に暮らしてくれるようになった。

昭君は一人息子で、東京の両親から離れてやってきた。両親も一人暮らしの父親のために、積極的に同居を勧めてくれたのだろう。昭君はとても好奇心旺盛で、優しい孫だと藤田さんも常々自慢していた。また藤田さんのやっていることにも興味津々で、色々と手伝ってくれるようになった。藤田さんはとても嬉しかったという。生活は充実して楽しかったし、まるで自分の跡取りができたような思いだった。

目標だった野菜の品種改良ももう少しのところまできたそうだ。

しかし1年前に藤田さんは脳梗塞で倒れた。寒い春の朝だった。いつものように畑仕事に出たのだが、意識を失って倒れたらしい。2年生になったばかりの昭君が「大学に行くよ」と声をかけに行って発見し、救急車を呼んでくれた。すぐに入院したが、はっきりとわかる麻痺が残ってしまった。

状態が落ち着いてリハビリが始まり、2ヶ月目にはなんとか歩けるようになったがとても農業ができる状態ではなかった。歩行は実用的ではなく、すぐに転倒しそうになる。

昭君は週に3~4回は病院に来ていたとのこと。野菜はちょうど春先に植え付けの準備をしていたところだったので結局その年は野菜や新作の野菜の植え付けは諦めた。昭君は時間ができたせいだろう、「今度バイトを始めたよ。楽だし、小遣いになるので少し続けるつもり」といっていたらしい。例の青木と関わることになったあのバイトである。

初のバイト代で両親にはこの地方の名物の饅頭を送り、藤田さんには電子メモ帳を買ってくれたらしい。藤田さんはいつもそのメモ帳を手元に置いていた。そんな状態で3ヶ月が経ち、「そろそろ退院の時期です」と病院から言われた。

息子夫婦が慌てて東京から飛んできて、「何とかするからまずは近くの老健に入ってくれ」と頼むので、藤田さんは渋々老健に入所することにしたのだ。実際のところ、まだまだ一人で暮らせそうにはない。最初、老健にきたときは、藤田さんの主担当は先輩で、僕は副担当だった。

その初日、先輩と一緒に藤田さんの様子を見た。初めて見た藤田さんの歩行は、ただ全身に力を入れてがむしゃらに前に進もうとしているように見えた。とても努力をされて、ひたすら歩こうとされるため全身が硬くなりすぎて、全身が電信柱のように硬くまっすぐのまま歩かれる。

健側の下肢を中心に立たれ、麻痺側下肢へ重心移動があまり起こらず、結果、患側下肢で支える時間が極端に短いので、健側下肢の歩幅が小さい。麻痺側下肢も小さな分回しがみられる。全体に硬くなっているせいで各関節の可動範囲が小さくなっているのだ。

それなのに速く歩こうと一生懸命に次から次へと脚を振り出されて、結果、小刻みの歩行でちょこちょこと前進される。非常に効率の悪い歩き方で、しばしばバランスを崩すような様子が見られる。麻痺側上肢も硬く屈曲して体幹に引きつけている。額に玉の汗を浮かべ、息を弾ませながら歩かれる。

二十メートルも歩くと、もう息が切れ切れの様子だ。しかし、立ち止まって一休みされるとすぐにまた歩かれる。歩こうという意欲だけはとても高いようだ。

今思うととても殺人などできる運動状態ではなかった。カルテには病院からの報告書が挟まっていた。「リラクゼーション・テクニックやストレッチなどで過緊張を落とし、可動域を拡大しながらの歩行練習を続けてきたが、病的に全身の過緊張が強く、非効率的な歩行である。バランスも悪く、まだ実用的なレベルではない。

本人の希望は在宅での一人暮らしだが、息子夫妻の希望は、長期に療養できる施設への入所である。

またリハビリは熱心だが、頑固で協調性がなく、セラピストの言うことには従われない傾向がある」とある。

先輩は「頑固で言うことを聞かないのか。まあ、そんな感じだな。骨が折れそうだな」などと言っていた。僕は逆に自分の担当でなくて残念だった。この手の運動状態の人は、やり方次第で劇的に改善するだろうと思ったからだ。(その4に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

不自由な体で孫の仇討ち-新興犯罪組織首領殺人事件

小説から学ぶCAMR その2

刑事が帰った直後からマスコミの取材攻勢が始まった。デイケアから帰るまでは、職員がマスコミの取材を断ったが、マスコミ陣は家に帰った利用者さんを追って取材したようだ。利用者さんの何人かは取材に答えたらしい。翌日のテレビには、その利用者さん達が「藤田さんは正義のヒーロー、みんなのために悪い奴をやっつけてくれた」といった内容の話を誇らしげにしていた。僕はひたすら口をつぐんだ。特に担当理学療法士だった僕へのマスコミ陣の群がり方がひどかった。事務長もマスコミ陣の非常識さと厚かましさに目が丸くなった。「これでは仕事にならんし、何か事故が起きたら大変だな」と言ったので、「しばらく休みをいただけませんか?1週間もすれば収まると思います」と言った。

事務長はいささか驚いたようだ。「まあ、何も休むことはないよ」という。それでも僕はこの状況から逃げ出したかった。「僕が担当した利用者さんがリハビリでよくなって、殺人を犯したのは少しショックだった」と伝えた。事務長は、「判らんでもないが、海、お前が悪いことをしたわけじゃないからな」と言った。

僕は事務長と話した後、アパートには帰らず、施設から100キロ近く離れた街のこのビジネスホテルに泊まった。結局、事務長は休みに承知しなかったので、勝手に休むことにしたのだ。後輩にしばらく仕事を休むと伝えた。その後、携帯電話も切った。その夜から、この狭い一室で一日中テレビを見て過ごした。何もする気力が起きず、トイレ以外はずっとベッドの上で横になって過ごした。

マスコミの熱意は、一向に下がる気配はなく、翌朝には「どうしてその犯罪が起きたのか?警察は孫の自殺後にどんな対処をしたのか?そして不自由な身体でその殺人はどうして可能になったのか?」という方へ興味が移っていった。また藤田さんや青木の人物像を細かく報道し続けた。連日、マスコミは施設職員や利用者さんの間を跳びまわっては何か新しい情報がないかとつきまとっているらしい。

テレビには脳卒中を主にみている理学療法士が何人か登場して意見を言っていた。まとめると「脳卒中とは言っても麻痺の程度で運動能力は様々だ。麻痺が軽ければ可能だが、ある程度重いと杖なしで安定して歩くことは難しい。鉄の杭を持って力強く刺すくらいだからある程度麻痺は軽かったし、麻痺していない方の手脚の力も強く、体力もあったのだろう。普段から杖歩行をしていた?まあ、実際に麻痺の程度を見ないと何とも言えないが、時々麻痺は重くても、努力してびっくりするくらい良くなってくる患者さんはいますよ」といった話をしていた。なるほどと思った。

実のところ、僕は刑事の前で、藤田さんが殺人をやってのけるだけの運動能力が改善していることに気がつかない振りをしようとしていたのだ。僕がその殺人の共犯者になるのではないかと恐れていたからだ。実際に僕は藤田さんと具体的に殺人の話などはしていないが、彼が復讐を企てていることに気がついていたし、それでも積極的にリハビリを続けていたからである。というのも、まさか本当にやるとは思わなかったし、実際にやっても成功するはずがないと思っていたからだ。でも自分の振る舞いのいくつかは、殺人に協力したと思うところもあった。

だから最初は、刑事の前ではそのことに気づかない、間抜けな理学療法士としてとぼけようとしたのだ。

しかし刑事の前では落ち着かず、我ながら挙動不審なところがあったように思う。実際に疑われたかもしれない。とてもあんな状態では冷静にマスコミの取材を受ける自信がなかった。自分でも昔から嫌になるくらい、気が小さいところがある。今さら言っても仕方ないのだが・・・おまけに昨日の夕方以降、僕は姿をくらましてしまったわけだから、却って怪しまれたと思う。電話が通じないので事務長達も不審に思っているだろう。刑事達には、「殺人の練習を指導したに違いない」、と思われているに違いない・・・・ああ、なんてことだ!色々なことで混乱して頭の中で何かがグルグルと回っている。「なんでこんなことに!迂闊にもなんと色々とやってしまったことか」と後悔した。

さらにその日の午後のニュース・ショーで「新たな情報が明らかになった」という。「容疑者の通っていた施設の容疑者の担当の理学療法士が、不思議な練習を繰り返していたそうです。犯行のしばらく前から、坂道をダッシュして登る訓練を何度も繰り返していたことが目撃されていたそうです。しかも昨日の夕方から担当の理学療法士は、施設に居場所も伝えずに行方をくらませたそうです」

ああ、なんてことだ!ニュースを聞いた出演者達が、好き勝手に想像していろんな意見を言い始めそうだ。僕はすぐにテレビを切ってしまった。

事件直後からずっと言い訳を考えている。僕の仕事は利用者さんの日常生活課題の達成力を改善することだ。たとえば歩行するにしてもギリギリトイレまで歩ける程度では実用にならない。日常生活で余裕を持って動くためには、必要以上の十分な余力を持って歩けるようになって、たとえば何百メートルも続けて歩けて初めてトイレに安全に、安心していけるのだ。だからできるだけ運動能力を上げるだけ上げて行くのが僕の勤めだ。義務だ。

そしてなにより、十分に改善した運動能力をどう使うかは僕の問題ではなく、その方自身の問題だ。僕が口を出すことではない・・・・・などという考えが頭の中をグルグル回る。

テレビを消して、静かになった部屋の中でベッドに横になり、しばらく天井を見ているうちに少し落ち着いてきた。ふと何かを思いついた訳でもないが、なんとなく起き上がり、鞄からノートパソコンを取りだした。そうだ!なんで早くこれをしなかったのだろう、と思った。

昔から混乱した気持ちや考えは、できるだけ文章にするようにしてきた。そうすると気持ちが落ち着いたり、考えがまとまったりすることを知っていて、ずっとそうしてきたのだ。急に気力が湧いてきたような気がした。僕はパソコンに向かった。(その3に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!