臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

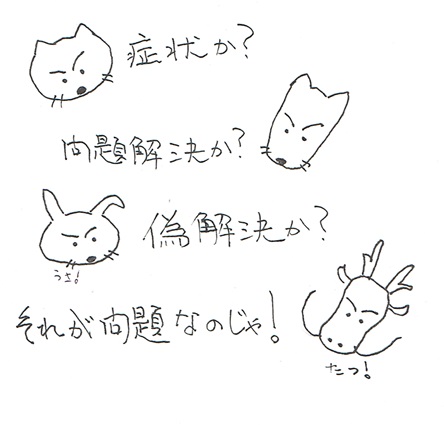

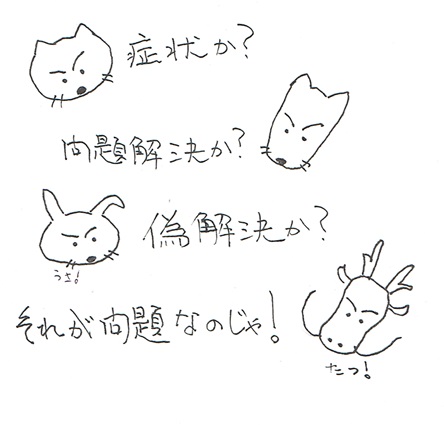

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その13)

今回は「健康時の問題解決」について説明します。

脳卒中直後の患者さんは、身体が急激に大規模に変化したのですが、どのように変化しているかを認知していません。認知するためには、病気によって変化した身体を実際に使ってみるしかないからです。

脳性運動障害後にリハビリが最初に果たす重要な役割は、実際に簡単な運動課題を多様に提供して、患者さんに実際に体を使っていただき、変化した体の状態を理解してもらうことです。まずこれをしないことには課題を通しての運動リソースの豊富化も運動スキル学習も進みません。

そして様々な課題を実施する中で、平行棒内の車椅子に座っている脳卒中直後の患者さんに、「立ってみましょう」と声をかけます。患者さんは健側上肢で平行棒をつかみますが、患側上肢はまったく動かないことに気がつきます。それでわざわざ健側上肢で患側上肢をつかみ、平行棒の上に持っていくことはよく見られます。

健康なときは両手で平行棒をつかんで立ち上がろうとするはずで、それを再現しようとしているのです。これが健康時の問題解決です。

でも患側上肢は棒をつかむこともできずにだらんと下に落ちてしまいます。患者さんはそれでも2-3回それを繰り返してみますが、やがて諦めます・・・・このように健康時の問題解決は機能しないことが多いため、自然に消えてしまうのが普通です。

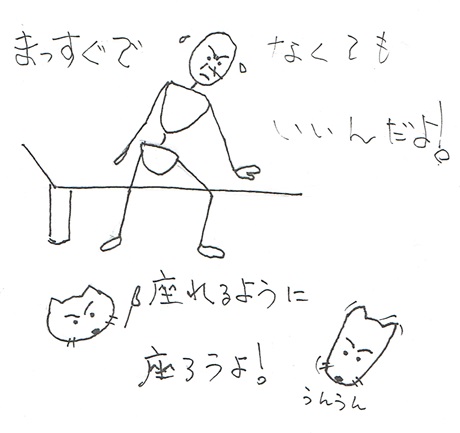

また「座ってみましょう」という課題を提案します。最初は介助して端座位になっていただきます。麻痺がある程度重くて初めて座られるときは、腕は水の重りのように体を患側へ引っ張るし、体幹の支持性も低いため患側へ倒れます。

元気な時は倒れそうになると両手で支えますので、そうします。そうすると麻痺側上肢はまったく動かず健側上肢だけで床を押すためにまるで自分から倒れ込んでいるように見えます。いわゆるプッシャー・シンドロームと言われる現象です。

従来はそれを見て、視知覚や固有感覚の異常などと症状として理解されています。

ただ患者さん自身の立場から見るとまだ障害後の身体・運動の状況を理解しておられません。一生懸命に元気だった頃の問題解決を行っておられるだけです。つまりこれも「健康時の問題解決」ということになります。

通常これも機能しないため、普通は自然に消えてしまいます。しかしある条件が重なると消えません。

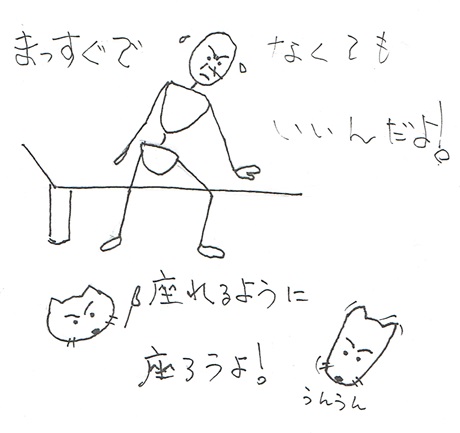

一つはセラピストが「『まっすぐ』に座りましょう」といった課題を出すときです。患側は水の重りになっているのでまっすぐに座ることは困難なのですが、セラピストが「姿勢運動の正しさにこだわる」(「正しさ幻想」と呼んでいます)とこのような無理な課題を出し続けます。

もう一つ、患者さんの方もたまたま生真面目な方だと、「まっすぐに座れ」と言われるままに座ろうとします。しかしそのためのやり方が分かりません。それでひたすら両手で支えようとする健康時の問題解決を繰り返します。患者さんの方も素直で、また健康なときのようにまっすぐに座ろうとする傾向が強いといつまでもこれを続けます。

本来健康時の問題解決は機能しないので、変化した身体に適応した新しい方法を見つけることが重要です。セラピストはまず様々な運動課題をやっていただいて身体の状態を理解していただくこと、それから変化した体で課題達成するための新しい方法、運動スキルを患者さんと一緒に探していくことが重要になります。

そのために課題の出し方は、「まっすぐに座りましょう」ではなく「座れるようなやり方を探してみましょう」に変更します。普通は健側に体幹を傾けて健側上肢で支えるようなやり方を介助してまず座っていただくことです。これを何度も繰り返すと患者さんは自然に体の使い方を発見して次第にまっすぐに座れるようになられます。

つまりプッシャー・シンドロームは「正しさ幻想」を持っているセラピストと素直な患者さんが協力して創り出した虚構の障害像なのだと思います。

次回は「安心確保の問題解決」について説明します(その14に続く)

※現在、No+eで、異なったエッセイを毎週木曜日に投稿しています。呼んでいただけるとありがたいです(^^)「カムル」という名前で投稿しています。

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その12)

今回は「骨靱帯性問題解決」の説明です。

これも外骨格系問題解決と同じように、弛緩状態あるいは筋の張力が低下しているときに支持性を得るためのスキルです。主に骨同志あるいは骨と靱帯による制限を利用して支持性を得ようとします。

具体的な例としては、「反張膝」や脳性麻痺の両あるいは四肢麻痺タイプで両大腿骨を内転し、一つの塊として安定させるなどが見られます。

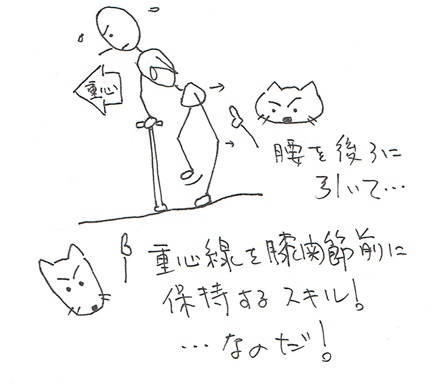

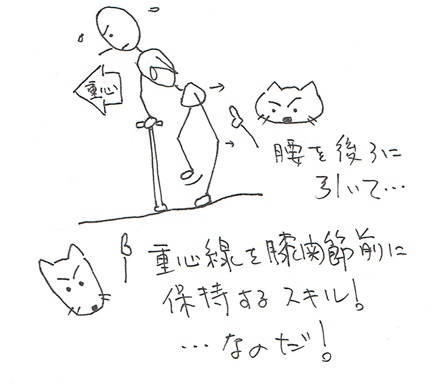

反張膝は脳卒中後に立ち始めたとき、筋力低下により膝関節での支持性が低下しているので、骨と靱帯の制限を利用して膝の過伸展位で支持性を得るようなやり方です。

最初は不安定で、膝折れが見られたりします。特に下り坂や踵だけが敷居の上などに乗って荷重したときには、膝折れで転倒が見られたりします。

つまり膝関節の軸の前に重心線が維持されているときには反張膝が固定され、支持できるのですが、重心線が関節軸の後方に移動すると簡単に膝折れが起きるわけです。

しかしそのうちに凹凸のある路面でも、体全体を使って重心線が膝の前に維持され続けるような運動スキルを身につけるようになるので、常に反張膝で立位保持や歩行をするようになります。

こうなると非常に頑固で、反張膝歩行から抜け出すのは困難です。

反張膝歩行は、健常な幼児期の女児にもよく見られたりしますが、多くの場合、成長や日々の生活の中で筋力が多様に改善してくると反張膝は見られなくなり、いわゆる膝関節をわずかに屈曲した半伸展位の膝の支持の仕方に変わってきます。

筋力が十分な強さで多様な状況でもコントロールできるようになると、骨靱帯で支持性を得るよりも圧倒的に有利となります。それで、運動システムは自然により安全・より効率的な課題達成のための運動スキルに自然に切り替わります。 しかし脳性運動障害では、筋力が十分に改善しないため、なかなか骨・靱帯性問題解決の依存から抜け出すのは難しいのです。

実際、骨・靱帯性問題解決は、支持性を得ることにもある程度の環境変化にも反張膝を維持する全身性の運動スキルによって対応できるため、家屋内の日常生活課題達成では問題がないと言えばないのです。

しかし患側下肢で支持するときに股関節を後方に大きく動かす独特の歩容やぎこちなさ、不意の大きな路面変化に対応しにくいなどの問題はついて回ります。 これを防ぐには支持性のない運動障害直後から、外骨格系問題解決を促してある程度強めることは有効です。膝半伸展位で支持ができるようになるし、ある程度の不意の路面変化にも対応できるようになります。骨・靱帯性の問題解決よりは環境変化に対する対応性が高いと思われます。

さて、次回は「健康時の問題解決」について説明します。(その13に続く)

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その11)

前回不使用の問題解決で述べたように、片麻痺患者さんの患側下肢は早くから適切な課題と介助、装具などを用いて外骨格系問題解決を促すようにします。そうすると弛緩した下肢に硬さが生まれて体重を支持し、歩行ができるようになると説明しました。

しかし以前に述べたように外骨格系問題解決は、ブレーキが効かないで繰り返される危険があって、やがて過緊張などの偽解決状態になってしまうかもしれません。それなのに外骨格系問題解決を促して良いのか、と疑問に持たれる方もいると思います。

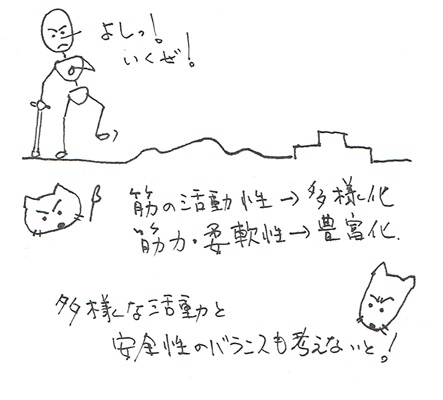

結論から言えば、外骨格系問題解決が過剰に繰り返され、偽解決状態に陥るのを防ぐには、できるだけ多彩な運動と豊富な活動量を維持することでそれが達成できます。

まず外骨格系という問題解決がどうして起きるのかを考えてみましょう。脳性運動障害直後には、麻痺の領域は弛緩状態になります。筋は弛緩して緩むだけではなく、弛緩の領域は可動性のある骨格が水の袋に入っているような状態になります。

つまり水の袋として体からぶら下がった重りのようなもので、姿勢を保持したり動いたりすることを大きく邪魔するのです。

これでは動けないのでともかく硬くする必要があります。硬くなって健側の体と一体になれば姿勢の保持も楽にできます。また健側で引きつけてコントロールが容易になります。

外骨格系の問題解決に頼るのは、弛緩状態があるから何とか硬くしようとするわけです。逆に麻痺の回復に伴って筋活動が増えたり、日々多彩に、活動的に動いたりしていると筋が活性化され、外骨格系の問題解決に依存する程度が減ってくるのです。

つまり動くこと自体に、過緊張を歯止めする働きがあるようです。これは以前の理学療法士・作業療法士などはよく知っていたことです。

というのも現在と違って、以前はひとりの脳卒中患者さんを入院から外来へと継続的に何年も観ていくことは普通のことでした。そうすると以下のようなことが分かってきます。

・退院後硬くなる人は、動かない人。下肢の尖足や上肢の屈曲も悪化した

・病院でよく歩いていた患者さんが、寝て過ごしていると尖足が強くなる

・毎日廊下を歩くことを習慣にしていたが、徐々に徐々に硬くなり、歩行のパフォーマンスも低下した

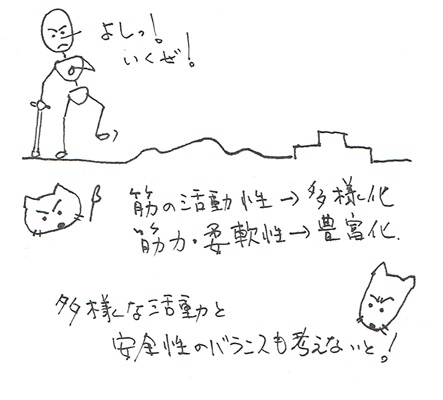

・「そんな歩き方をしていると変形が強くなる」(尖足での分回し歩行)などと言われた患者さんが1年くらい山歩きなどをしていた。イノシシ狩りが大好きで、狩に参加したいと普段から山歩きをされていた。結局、尖足変形も観られなくなり、麻痺側の下肢もより動くようになり、歩行のパフォーマンスも改善した。

・入院中から分回し歩行をしていた患者さん。周りから「危ないから」と止められても聞かずに、草刈りなどの農作業を続けたが、やがてより対称的な歩行でパフォーマンスも改善した。

結局動こうが動くまいが、運動システムの背景では外骨格系の問題解決は繰り返されていると考えられます。寝ていたりワンパターンの運動のみしたりして、つまり筋活動の種類や筋活動量が不十分だと次第に外骨格系問題解決の作動が優位になり、柔軟性は低下し、更に過緊張が生まれてくるようです。

逆に多様な活動、多様な環境での歩行をしている人は、複雑な地面の起伏やうねりに対応して、多様な運動スキル学習を進め、結果的に筋力や柔軟性などの運動リソースを豊富化していると考えられます。そして筋の活動量がアップし、外骨格系問題解決への依存が減ったのだと考えられるのです。

結論としては弛緩状態の時には、外骨格系問題解決は必要です。だからそれを促します。でも支持性が出てきたら、できるだけ多様な環境や運動課題で、運動リソースを豊富化し、更に多様で柔軟、創造的な運動スキル学習を行うことで、日常生活課題の達成のパフォーマンスは改善しますし、結果的に外骨格系問題解決の偽解決状態を防ぐことにもなるのです。

次回は「骨靱帯性問題解決」の説明を行う予定です。(その12に続く)

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その10)

問題解決スキルの三つ目は、「不使用の問題解決」です。これは文字通り、「使わないこと」で問題解決を図ろうとするスキルになります。

そしてこれは「外骨格系問題解決」のようにたくさんの誤解を生んできました。

たとえば脳卒中直後には患側下肢が弛緩状態で支持性がありません。こんな時に立ち上がると麻痺側下肢は体重を支えるどころか、体幹から重い水の入った細長い袋のようにぶら下がって、立ち上がり、立ち続けることを困難にします。

そこで運動システムは問題解決を図ります。残った神経-筋システムや他の筋肉を硬くするメカニズムの活動を高めて、重い麻痺側下肢に引っ張り負けないように患側下肢全体を収縮します。患側下肢の屈筋群を外骨格系問題解決の手段で硬くするのです。

この問題解決が強くなると次第に下肢に「屈曲共同運動」とこれまで呼ばれてきた現象が見られます。そして屈曲共同運動は一般に脳障害の症状の一つの状態として理解されます。すると「屈曲共同運動は抑制されねばならない」などという方向に進みます。

しかしCAMRでは、これは問題解決であろうと考えています。患側下肢の弛緩状態では水の入った細長い袋として体幹にぶら下がってしまいます。そして体幹を患側の下方へ引っ張ります。これでは健側の片脚で立とうとしても無理なので、患側下肢全体を硬くして体幹に引きつける、つまり重心を体幹の健側に寄せることで健側片脚での片脚立ちが可能になるわけです。

更に弛緩した下肢で体重を支えようとすると倒れてしまいますので、敢えて支持には使わないことで何とか健側下肢での片脚立位状態を達成するのです。

むしろ下肢に硬さが生まれる前から、セラピストの適切な介助や課題設定、装具などを用いて患側下肢で荷重練習を繰り返すと、患側下肢には硬さと支持性が生まれてきます。つまり患側下肢の伸筋群の外骨格系問題解決を促して患側下肢の支持性を高めながら、それが機能的な意味や価値があると運動システムに教えてあげるわけです。

そうすると硬くなった患側下肢を使って立ったり、歩いたりされるようになります。

それでもさらに適切に対処しないと、患者さんは患側下肢をできるだけ使わないようにします。やはり健康なときとは違う下肢の状態に不安を感じるのです。

それでたとえば健側下肢で主に立ち、患側下肢は補助的に体重を支えたり基底面を広げたりするためという補助的な使い方をします。歩く時も患側下肢はできるだけ最低の荷重で歩いたりされます。健側下肢に比べて患側下肢で支える時間が極端に短くなって、左右の非対称性が明確になったりします。つまり不使用の傾向は軽くなっても続くわけです。

でも外骨格系問題解決の支持は意外にしっかりしています。もっと十分に使うことを促すと、立位や歩行の左右差は小さくなります。

上肢にも同じような不使用の問題解決は見られます。

たとえば患側上肢は不自由ながら動くものの菓子パンの袋を開けようとすると、どうしても両手でうまく開けることができません。できたとしても時間がかかります。そうすると健側上肢で袋の片方を持ち、もう片方は口でくわえて開ける方が効率的です。つまり探索利用スキルを用いるわけです。そうすると自然に患側上肢の不使用による問題解決が通常のやり方になってしまいます。

不使用の問題解決は、探索利用スキルを伴って上肢の重度の麻痺では当然第一の選択肢になります。健側手だけあるいは口や脇、補助具などを使った方が生活課題を実用的にストレスなく達成できるからです。

しかし中には練習によって十分実用的なレベルになる患側手が使われないままになることがあります。これはやはり本来十分にあるいは補助手として使えば生活課題達成のパフォーマンスが上がるのにその可能性を潰してしまうという意味ではやはり患者さん本人に不利益をもたらす偽解決状態になります。

もし実用的に使える可能性があれば、健側拘束法などのアプローチを使ってみるのも一つの手でしょう。この場合、セラピストの経験と観察眼が重要になります。

一方患側下肢については、上述のように適切な課題と介助、装具などを使って、患側下肢の伸筋群の外骨格系問題解決を促し、下肢の支持性を高めて実用レベルに持っていくことが可能です。これはほとんどの患者さんで実用レベルの達成が可能です。

ところがもしこの患側下肢の屈曲パターンを「症状」として見做してしまうと、「屈曲共同運動を抑制しなくてはならない」などと変な方向に進んで、いつまで経っても立ったり歩いたりできなくなってしまう例をたくさん見てきました。

こうなると大変です。理解の仕方次第、つまり「症状」か「問題解決」かという理解の仕方次第でアプローチが大きく変わり、結果も大きく変わってしまうのです。

さて次回は、また外骨格系問題解決に戻って、もう少し考察を深めてみます。(その11に続く)

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その9)

前回は外骨格系動物のように体を硬くする問題解決が、脳性運動障害後の弛緩した体で動き出すためには必要だと述べました。しかし外骨格系問題解決は、筋緊張の亢進を直接抑制するメカニズムがあるわけでもないので必要以上に繰り返され、硬くなりすぎて動きにくくなり痛みなど新たな問題が生まれやすいのです。

そして伝統的に、伸張反射の亢進や筋肉が硬くなることは、ジャクソンが陽性徴候として分類した「症状」として考えられてきました。

それでこの硬くなりすぎて動けないとか、不快感や痛みとなって苦しいとかいう現象が、脳性運動障害における「主な症状」として誤解されることが続いてきました。

というのも脳卒中後の片麻痺や脳性麻痺の患者さんの中で、比較的軽~中等度の方に対して上田法のような徒手的療法を実施すると、運動範囲や重心の移動範囲が広がり、動きが大きく速くなり、また「楽に動ける」という患者さんの主観的意見として聞かれることも多いからです。

それで「やはり硬くなりすぎることが正常な運動の出現を邪魔していたに違いない」という大きな誤解を生んだのではないかと考えられます。

しかし一方で、重度麻痺の方の過緊張が低下すると、より弛緩状態が明確になります。中等度麻痺の方でも、ボツリヌス療法で緊張が低くなりすぎると支持性がなくなり、歩けなくなったりもします。

そもそも脳卒中の発症直後は麻痺の領域は弛緩状態です。脳性麻痺でも新生児から数ヶ月は弛緩状態で過ごします。その後末梢の方から硬さが生まれてくることが多いようです。

だから脳性運動障害の症状の実相はジャクソンの言う陰性徴候、つまり弛緩麻痺だろうと思います。前回外骨格系問題解決で説明したように、弛緩状態では動けないので身体にある筋肉を硬くするメカニズムを総動員して筋肉を硬くし、支持性や運動に利用していたわけです。だから硬くなることは、障害後に運動システムが選んだ弛緩状態に対する問題解決と考えられます。

そして、硬くなることは障害後の運動システムの作動なので、過緊張は上田法のような徒手療法やお湯につけることで改善されるわけです。症状であれば、お湯につけたくらいで改善・消失する症状というのは変なことです。障害後の運動システムの作動だからこそ変化するのでしょう。(特にここでよく取り上げるキャッチ収縮はタンパク質による現象で、体温以上に温度が上がると解けることが分かっています)

ちなみに上田法で過緊張を落とすとクローヌスなどの伸張反射の亢進が見られるようになります。過緊張状態はキャッチ収縮など筋の粘弾性プロパティの変化が前面に出ている状態で、背景では筋の収縮を高めるために伸張反射の活動亢進は続いているのでしょう。

もし「必要以上の硬さは、外骨格系問題解決の偽解決状態である」ということを理解していれば、軽~中等度の麻痺で、過緊張を落とすと動きが良くなる現象は、過緊張の改善によって偽解決状態を改善していると理解できるわけです。単純に過緊張を改善して「脳性運動障害の治療をしている」と考えていると、治療はそこで止まってしまいます。

実際にはどんな障害にしろ、運動リソースを増やして運動スキルを多彩に柔軟に創造的にする運動学習は必ず必要です。それこそが運動システムの状況性という優れた特徴を生み出す基であるというのは、このシリーズの「その3」で述べた通りです。

それで筋肉が硬過ぎる、つまり過緊張を改善した後、運動リソースを豊富にし、運動スキル学習まで進んで初めてリハビリの治療と言えます。硬さを改善しておしまいということではありません。

また他の問題解決でもこの「偽解決状態」という問題がついて回ります。このことを良く知って偽解決状態についてよく学んでおくことが脳性運動障害を理解する鍵になります。

次回は「不使用の問題解決」について説明します。(その10に続く)