臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

「歳のせい」と言う勿れ その2 200週目

久能ワハハン整(ととのう)です。

今夜は秋の虫たちの声が賑やかになってきました。「うん、○○○○日和だ」です。(何のことかわからない人にはごめんなさい。漫画の真似ですが、特に意味はないです(^^;))

前回の膝痛のアプローチですが、今回はもう少し掘り下げて説明します。

CAMRでは以下の五つの治療方略を用います。

①機械修理型治療方略

②多要素多部位同時治療方略

③クライエント-セラピスト協同治療方略

④課題達成治療方略

⑤偽解決解消治療方略

今回はこれらについて説明します。

①機械修理型治療方略

これは皆さんが学校で習う治療方略です。人の運動システムを構造で理解し、壊れた部品を直すように、人の体の構成要素の悪い部分を治そうとします。まあ、たとえば特定した部位の筋力とか柔軟性を改善するわけです。

もちろんこれは整形疾患分野では非常に優れた治療方略ですし、他の疾患でも関係する運動リソースを特定して改善するときには非常に役立ちます。

一方、システム論を基にしたアプローチは運動リソースや身体部位を特定する視点がありません。つまり「○○が原因だ」という因果の視点がないのです。

代わりにシステム論で行うのが「どんな状況?」という視点です。

「問題が生まれる状況があり、それはどんな状況か?」と考えます。そして「問題が生まれる状況を変化させて問題を解決する」わけです。

ただ「状況を変化させる」というのはとてもあやふやです。

「その1」の膝痛の場合、状況を変化させる方法は「その1」に挙げた以外に無数存在します。以下のように・・・・

1. ○○社のサプリメントを飲んでみる

2. 好きな音楽を聴きながらそのリズムに合わせて歩いてみる

3. ダイエットを行うために食事時間や食事量を変化させる

4. 靴を替えてみる

5. マシントレーニングを行ってみる、エトセトラ、エトセトラ・・・・などとこれまでの運動・歩行・生活状況を変える方法は無限に存在します。それらは効果があるかも知れませんが、ないかもしれません。あるいは悪化させるかもしれません。ともかく無限のやり方があるので、試行錯誤もやたらとたくさん必要になります。

一方で、機械修理型治療方略は痛みに関する構成要素をある程度絞り込むことができます。そして絞り込んだ構成要素(CAMRでは運動リソースと呼びます)、それらをできるだけ一度に変化させて全体の状況変化をより大きく効率的に起こすことができます。

この方法が、多要素多部位同時治療方略という訳です。

②多要素多部位同時治療方略

徒手的療法では膝痛の原因として軟部組織や関節内運動などに原因を特定してそれにアプローチします。結果、膝痛は改善します。しかししばらくすると痛みが再発することはよくあることです。

つまり痛みを生じることに大きく関係する一要素あるいは少数の要素を改善させても、他の要素が変化しなければ、たくさんの要素間の相互作用によって改善した要素も元通りの痛みを生じる状態に引き戻されてしまいます。

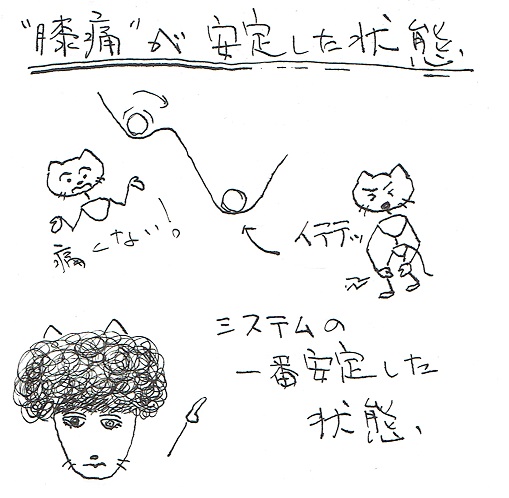

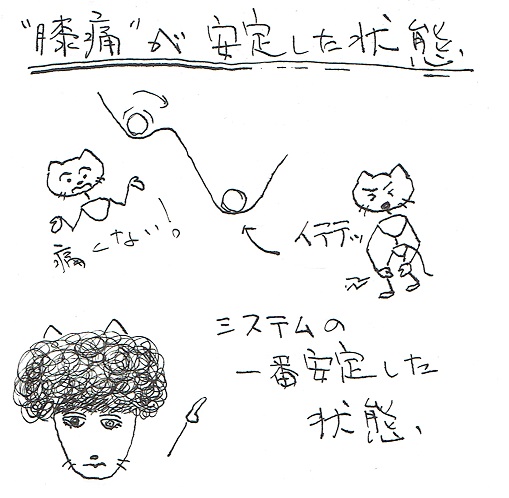

これはシステムの「自己組織化」という性質として知られています。多要素から構成されるシステムでは、それらの相互作用の結果、落ち着くべきところに落ち着くという性質を持っています。ちょうど水を山の上から流すと、流れやすいところに集まって大きな流れを作り、やがては落ち着くべきくぼみを見つけてそこに溜まります。

運動システムにも落ち着くべき状態が幾つかあるのですが、その中から一番安定する状態に落ち着いてきます。膝痛の継続する患者さんでは、膝痛という状態に一番落ちつき易いのです。つまり膝痛の状態に自己組織化しているのです。

たとえば膝痛を訴える患者さんの軟部組織の短縮や癒着がみられます。そこでその部位の筋膜リリースだけを行うとそれで痛みが軽減します。そして一時的に痛みのない状態に落ち着きました。しかし、しばらくするとまた元の膝痛の状態に自己組織化してしまうのです。痛みのない状態より、痛みのある状態が一番落ち着きやすくなっているからです。

だから落ち着きやすい状態、つまり歩いても膝痛が起きない状態に自己組織化するように全体の状況を変化させる必要があります。

そのためにまずやることはその場で変化させられる運動リソースを同時にたくさん変化させてみることです。それが多要素多部位同時治療方略です。

まず柔軟性や筋力はセラピストがその場で操作可能です。筋膜リリースやストレッチ、関節のモビライゼーションなどのテクニックを多部位、つまり足趾や足関節から体幹、肩、頸部まで多部位に実施し、改善します。筋力も足趾から体幹・頸部まで含む全身運動で多様に使ってもらい、活性化します。

こうして身体の多要素多部位をその場で同時に変化させて痛みを生み出す状況を大きく変化させます。しかしこの状況変化さえ、長い時間経過の中では一時的です。もっと継続的に変化させるためには、生活・職場環境や日常生活習慣も変えていく必要があります。

そのためには以下の残りの三つの治療方略も必要になります。

③クライエント-セラピスト協同治療方略

④課題達成治療方略

⑤偽解決解消治療方略

次回はこれらについて説明します。(その3に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

「歳のせい」と言う勿れ(その1)199週目

久能ワハハン整(ととのう)です。今朝はお盆明けの涼しさが感じられて、「うん、○○○○日和だ」です。

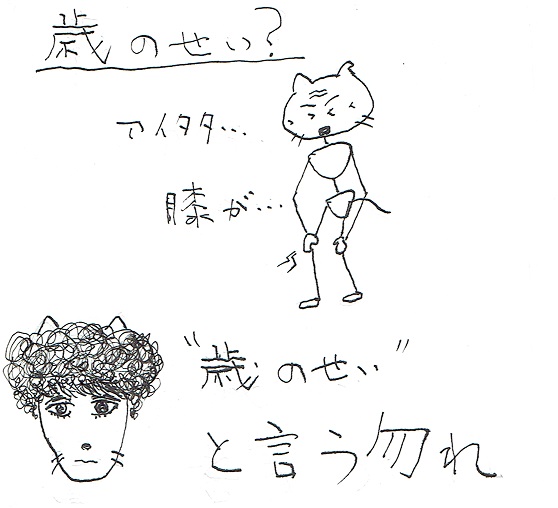

さて、僕がデイケアで働いていた頃には、近所のお年寄りがたくさん来ていました。「膝が痛い」という人が多くて、しかも「お医者さんから『歳のせいだからしょうがないよ』と言われてショックだった」と悲しげに、あるいは諦め気味に話す人が多かったです。

また医師も膝の痛みを治す手段を持っていないと、「歳のせい」と言って患者さんに諦めてもらうのが楽なのかもしれませんね。

実際、「歳のせい」と言ってしまうと諦めるしかないです。「はあー、そりゃ仕方ないわね-、がはは・・」などと豪快に笑い飛ばすおばあちゃんもおられましたが・・・まあ、普通「諦めの言葉」であることに間違いはないです。

確かに歳をとると、構造的には多かれ少なかれ劣化するのでしょう。しかし、それだけで痛みが出るわけでもありません。それでセラピストまで「歳のせい」なんて言って諦めてしまったらおしまいです。

さて、ではそういった場合の僕の対応は以下の通り。

①「ちょっと脚、見せてもらっていいですか?」と視診(変形、浮腫の程度など)→触診(周辺軟部組織の硬さと膝・足関節の可動域など)と進みます。(後々良くなってくると痛みが軽くなるだけでなく、浮腫が減り、可動域も良くなります。ちゃんと見ておきましょう)

②「フムフム、少しさすってみましょう」などと言って大腿・下腿の内外前後面のリリースや膝関節のモビライゼーションを行います。時間があれば、足部のストレッチとモビライゼーションも行います。更に時間があれば体幹の回旋や股関節などのストレッチも行います。あるいはやってもらいます。実際、これだけで痛みが軽くなる人も結構いますが、まあ、効果は一時的です。あるいは新しい痛みが出る人もいるので次に進みます。

③平行棒を持って立って頂き、「痛みが出ないように爪先立ちや足踏みを軽くします」と言って荷重や重心移動練習を行います。大体3-5課題を実施します。うまくいってもいかなくても「良く頑張ったですねー」と労います。そして「今日はここまでで、少し様子を見てみましょう。何か変化があったら教えてくださると嬉しいです」とセッションを終了します。絶対に「どうです?軽くなったでしょう」などと期待を込めた表情で誘導するようなことがあってはなりませんね、ハアー、これはちょっと恥ずかしい振る舞いです。

④その日のうちに比較的多くの方が、何らかの改善を自発的に言われることが多いです。「あれ、痛みがなくなった(軽くなった)」、「どうしたんか?よう(よく)動くわ」など。次回のセッションで言われることもあります。「あの後しばらく痛みが軽かった」など。この手の反応が出れば更に次に進みます。

⑤「お医者さんは歳のせいと言われたかもしれませんが、多くの場合、『歳のせい』と言うよりは、座って過ごす時間が長くなって関節の動きが悪くなったり、あまり歩かなくなって筋力が弱ったりして痛みが出ることが多いんです。要するに運動不足です。

それにマッサージで良くなっても一時的な改善です。

もしこのまま、本当に痛みなく残りの人生を健康に過ごしたいなら、そして本当に楽しく歩き続けたいならここで膝に良い運動を指導しますので続けましょう!そしてお家でも少しずつやってみてください!続けることで膝が良くなります」などと誘います。

そして下肢体幹の支持や重心移動、振り出しの運動課題の強度を少しずつ上げながら、長期的に筋力と柔軟性を改善・維持することと、家庭でのホームワークを提案します。

⑥その結果、自発的に運動を続ける人もいるし、更なる運動を求める方もいるし、中には「マッサージだけは続けてくれ」という人もいます。まあ、性格などによってそれぞれの解決状態に落ち着かれるのです。

ここで使われるテクニックは、

①徒手的療法を中心とした痛みや柔軟性、張力改善の一般的に習うテクニック群。

これはCAMRでは「多要素多部位同時治療方略」(MEPSメップス)の中で用いられるテクニックとなります。

②「痛みが出ないような歩き方を探ってみましょう」という課題を提案して、立位での歩行に近い荷重、重心移動、振り出しを含む様々な運動課題を試行錯誤します。また様々の状況変化を加えながら実施します。

これはCAMRでは「課題達成治療方略」(TATSタッツ)の中で用いられるテクニックです。

③「『歳のせい』ではなく、生活習慣や運動習慣による痛みなので、ちゃんと運動すれば残りの人生、元気に過ごせますよ」という「因果の説明」や「リフレイミング」。

これはCAMRでは「クライエント-セラピスト協同治療方略」(CTC)で用いられる足場作りのテクニックです。もちろん上手くいかない場合もあります。その場合はより異なった形の状況変化を起こすなどの個別の対応が必要です。

そうです!くれぐれも「歳のせい」と言う勿れ!(その2に続く・・・か?)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(最終回)198週目

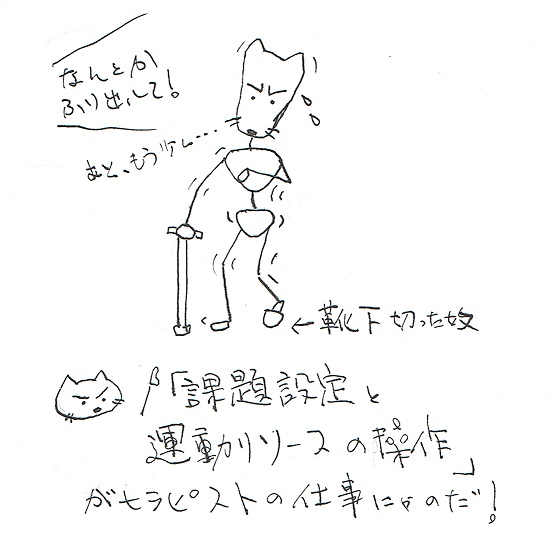

さて、運動リソースを身体リソースと環境リソースに分けることで、セラピストは自分の仕事、「患者さんの運動リソースを操作する」でやるべきことがシンプルに整理される。そして「運動リソースを豊富にし、それを利用する運動スキルを多彩にして患者さんの必要とする生活課題達成力を改善する」ことができる。

しかしどうも人の運動システム自体は、身体リソースと環境リソースを区別していないことは、このシリーズの「その5」で説明した。行為者にとっては身体リソースとか環境リソースとかの分類は無意味である。

では行為者にとっての運動リソースは何かというと、CAMRでは「情報リソース」と呼んでいる。必要な生活課題を達成するために、身体リソースと環境リソースが出会ってそこに生まれる情報という運動リソースである。

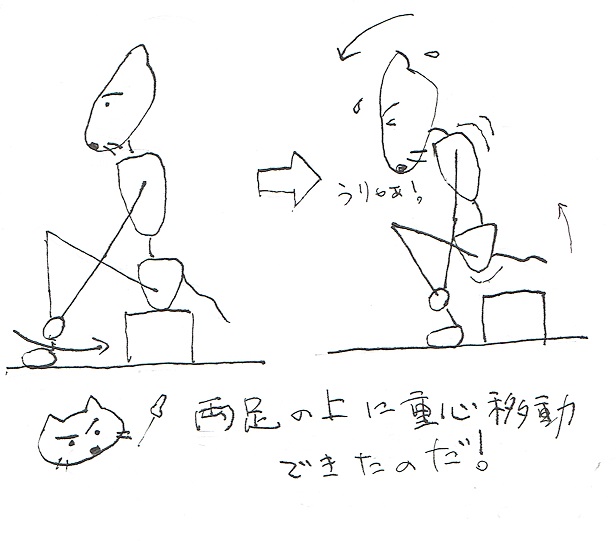

たとえばあなたが低い台に座って立ち上がろうとしても、台が低すぎて立てない時のことを考えてみよう。手で座面を押そうと思うが、台がお尻よりかなり小さくて手が置けない。股の間に手を入れて押すことは可能だが、人目があり、格好悪いのでしたくない(^^;)床は汚れているので台から降りたくない。

そこであたりを見回すと少し離れた前方の壁に手すりがついている。「あれをつかめば立てるな」と思うものの、とても手は届きそうにない。

「これは困ったぞ!」と気持ちは焦る。

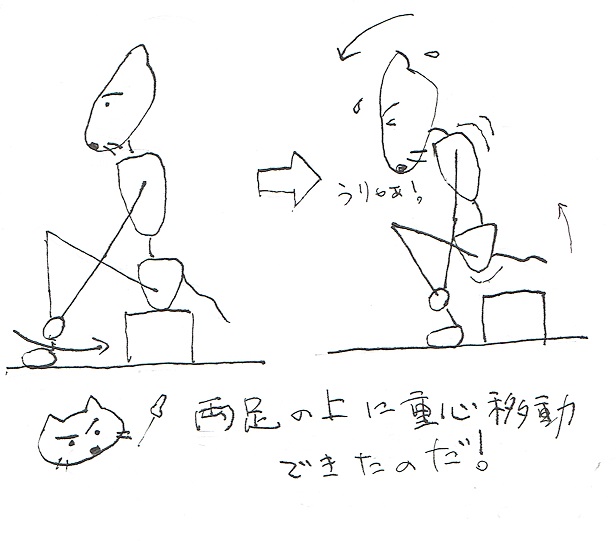

ふと思いついて両手で両足関節を持ってできるだけ自分の体に近づける。すると両足の上に体重移動ができそうという感じが生まれてくる。「これだ!もっと近くへ、もっと近くへ!」とジリジリと近づける。同時に手脚に力が入り、無意識に頭を前方に強く振りをつけて屈曲すると、これが最後の一押しとなって両足の上に座り込むように重心移動ができる。同時に飛び出すようにぐんと前方に立ち上がりながら片脚を一歩踏みだし、壁の手すりに両手を伸ばして、バランスを保って無事に立ち上がったのである!めでたし、めでたし・・・

この場合、

①「前方の壁の手すりに手が伸びればそれを持って立ち上がることができる。しかし手が届かない」が情報リソースである。課題達成の方法である運動スキルを示し、その結果も含む情報である。

②「その座った状態ではとても立てそうにないが、両足がお尻に近づけると立てるかもしれない感じが生まれる」というのは、両手で両足を引っ張ることで新たに生まれる情報リソースである。

③「後もう少しで立てそうなときに、頭を前方へ強く振り下げるという動きが出現」したのも、動くことによって新たに生まれた状況変化から生じた情報リソースによって課題達成の方法が導き出されたわけだ。

このように動くことによって生まれる身体と環境の関係の変化は新たに情報リソースを生み出し、それによって新しい運動スキルが導き出される。つまり情報リソースとは身体と環境の関係が生み出す運動システムにとっての意味や価値であり、課題達成方法の導きなのである。

僕達セラピストにとって身体リソース・環境リソースの視点で見ておくと何をするべきかがわかって有用なのだが、この行為者自身の情報リソースの見方を理解しておくこともとても有用だ。

たとえばあなたが目の前にある腰ぐらいの高さの段差をみて、「うん、これは跳び上がれる」と何の躊躇もなく跳び上がろうとすると、振り上げた足が段差に届かず、段差の前面の壁を蹴ってそのまま下に落ちてしまった・・・あなたは恥ずかしそうに周りの目を気にしながらリハビリのセラピストらしく密かに反省するだろう。

「最近事務仕事ばかりしていて、ほとんど運動をしていなかったな。思った以上に体が硬くなってるぞ」

そこであなたはセラピストらしく、体幹と両股関節周辺のストレッチを入念に行う。試しに足を振り上げる。「うん、上手くいきそうだ。それっ!」ともう一度挑戦する。「やった!今度は足が届いーっ・・・」たものの蹴り出しの力が弱く、同時に段差上に着地した脚に重心が移らず、片脚を乗せたまま、ガバッと両手で段差の縁をつかんで動けなくなったのであった・・・トホホ この小さなエピソードから得られる教訓。

「常に身体システムはいろんな状況下で様々な身体活動をして身体と環境との関係でどのような運動結果に終わるかの情報をアップデートしておく必要がある」ということだ。でないと課題達成に失敗してしまう。情報リソースの予想通りにことが運ばないからだ。(あと、柔軟性の運動リソースしか思いつけなかったのはセラピストとしては迂闊である(^^;))

実際、障害直後の寝たきりの患者さんも、障害によって変化した身体と環境の関係の情報がアップデートされていない。まずはセラピストに手伝ってもらってでも徐々に動いてみること、様々な課題に挑戦してみるだけでも情報リソースのアップデートには大変な価値がある。

自ら動くこと、動いて自らの体と環境との関係を探ることが運動システムにとっての必要な基本の作動となる。入力を待つ機械とは丸っきり違っている。自ら動いてこそ情報リソースをアップデートできるのだ。

この情報リソースについては、僕達セラピストにとってもまだいろいろと有用な視点があるのだが、これについてはまた別の機会に。(終わり)

追伸 この「情報リソース」は「ギブソンのアフォーダンスのことではないか」と言われるかれもしれない。もの凄く強い影響を受けていることは確かです(^^;) でも情報リソースはどう考えても環境内に存在する情報ではないし、試行錯誤も必要だ・・・・・僕にはどうもアフォーダンスのことがよくわかってないので、明言はできない。

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その9)197週目

今回は前回述べたように「協同探索」を実施するに当たってセラピストが知っておくべき技術の解説だ。特に今回は「課題設定の技術」を紹介する。

患者さんにとっては傷害によって身体の一部を失ったり、麻痺などで筋力や柔軟性などの運動リソースが失われる。その結果、身体を動かせなくなり、よく見知っていた体が未知のものとなり、それまで使えていた生活課題達成のための運動スキルが失われた状態である。

患者さん自身が変化した体のことを知るためには、様々な状況で様々に体を使ってみる経験が必要だ。そして何ができて、何ができないかを徹底的に知ることが必要だ。

しかし安全に適切に、そして徹底的に体を動かすためには、適切な状況と運動課題設定と実施に当たっての適切な助けが必要だ。これがセラピストにとっての「課題設定の技術」となる。

適切な課題を設定し、その課題達成の過程を通して患者さんは「利用可能な運動リソースを発見し、その利用方法である運動スキルを発見・創出する」わけだ。課題実施の過程で運動リソースは豊富になり、運動スキルは多彩になって生活課題達成力が改善する。

アメリカでもこれは「課題主導型アプローチ」として知られているが、CAMRとはかなり基本的枠組みに異なった部分がある。詳細は近日中に発刊の「リハビリのシステム論」で説明する予定である。

具体的に課題設定は患者さんの状態を見ながら以下のような点に留意する必要がある。

①課題は患者さんに取って必要で、馴染みのある動きから入っていく。通常最初は基本動作と言われる、寝返り、起座、座位保持、座位での移動、起立、立位保持、歩行などを基準に考えていく。できるようになれば応用歩行や具体的な生活課題動作を基準に考える。

②設定は患者さんが少し努力したり工夫したりして達成できるものが良い。たとえば「独りで起立」という課題を設定してできないときは、セラピストが柔軟性・筋力などの身体リソースを改善したり、手すりや壁、椅子、座面の高さ、励ましなどの環境リソースの操作を行う。そのような運動リソースの操作で、独りでできる程度の課題であればまず適切な課題と考える。

それで起立できないときにセラピストの介助が必要なら、課題を「セラピストと一緒に立つ」と変更して示す。もし繰り返して介助量が減って手すりや椅子などの利用でできそうなら、また「独りで何とか工夫して起立する」という風に課題設定を修正する。修正した内容は必ず患者さんにも伝える。

③大抵の基本動作は、支持の働き、重心移動の働き、振り出しの働きの組み合わせとして理解することができる。つまりこの視点から患者さんが環境リソースをどのように利用しているかで、患者さんがどの働きが弱いかを知ることができる。

たとえば杖歩行で、患側下肢と同時に杖に体重をかけているようなら杖には重心保持と同時に支持の価値を見いだしている。すなわち患側下肢の支持に不安を持っている。軽く持って患側下肢と同時に突いているようなら重心保持の助けの働きを主に杖に求めている。バランスに不安があるのかもしれない。杖をたいして使っていないなら、安心のために持っている、などがわかる。

つまり運動システムが自らの弱点を表現していることにもなる。

④患者さんに運動課題をわかりやすい言葉で説明することで、自分が課題達成に成功しているかどうかを患者さん自身にも判断していただくことができる。またこれはコンプリメントなどの「足場作りの技術」で達成感・成功感を強めることができる。(「足場作りの技術」については拙書「リハビリのコミュ力」を参考にしてください)

課題の繰り返しの成功は達成感と意欲を高め、結果的に自信を持って行動できるようになる。

⑤基本動作がうまくできるようになると、必要な生活課題の達成スキルに向けてより具体的な生活課題を設定していく。同じ課題でも環境を変えることで運動リソースの交換を患者さんに促すことになる。また状況を変えることで、新しい運動スキルの創出、あるいは応用を促すことになる。

さて今回はかなり駆け足になってしまったが、次回はまだ説明していない「情報リソース」について簡単に説明して、このシリーズを終えたいと思う。(その10に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

運動リソースとリハビリ(その8)196週目

さて今回は患者さんとセラピストの「協同探索」について、片麻痺患者さんの「分回し歩行」スキルを獲得するまでの過程について具体的に述べてみたい。以下の通り。

①障害直後、身体は半身の麻痺によって患者さんにとって未知の身体になってしまう。「自分の体がどこかへ行ってしまった」「この体は自分のものではない。他人のもののようだ」などと表現される。

②ベッド上で少しずつ自分の体を動かすことによって、利用可能な身体リソースが再び発見されるようになる。しかし、麻痺側半身はまだ多くが失われたままだ。寝返りも起座も残された身体リソースではどう動いて良いかわからない。

③変化した体のことを知るためにはより多様に、より多量に動いて見るしかないのだが自分一人では動けない。患者さん一人ではできることも少ない。まだまだ他人の体である。

④そこへセラピストが現れる。少し頑張ればできそうな運動課題を設定する。たとえば「介助で寝返り」だ。最初は体が重く自分の思い通りには動かないし、動かされて動く感じだ。しかし何度も繰り返すと体がその介助に反応して適切な反応を生み出し始める。力が入る部分も増えて、コツも分かってくる。そこで反応を見たセラピストが徐々に介助量を減らし、他の部位からの介助など変化をつけて行う。うまくできるようになればセラピストが課題を「独りで寝返る」に課題を設定しなおす。

しかし最初の重心移動と指示部位の移動も難しいので、セラピストが体幹の健側下にクッションを入れて患側への重心移動が起きやすくすると、何度かの繰り返しで独りで寝返りもできるようになる。セラピストは「わぁー、できちゃったですね」とコンプリメントを入れる。(コンプリメントは拙書「リハビリのコミュ力」を参照してください)

⑤独りで動くようになると活動量や活動の多様性も増え、課題の成功も増えて少しずつ失われた半身の状態もわかってくる。(意識的にわからなくても運動システムは理解していく)

寝返り、座位保持、起座、起立、立位保持、歩行へと次第に課題は複雑に困難になっていく。つまりより重力と床面の間で重力の影響を受けやすく、基底面も小さくなって重心保持や移動が難しくなっていくわけだ。

⑤その過程の中で利用可能な様々な身体リソースや環境リソースが爆発的に豊富になってくる。潜在的に持っているものが使われることによって、その価値がわかってくるからだ。変化した体と環境との関係も少しずつわかってくる。

そして麻痺によって失われた半身が部分的ではあるが、新たに自分の体になってくる。また課題達成のための利用方法である運動スキルが発見され、試され、上手くいくものが熟練して、上手くいかないものは消えていく。そうして生活課題達成力が改善していくわけだ。

⑥立位になると患側下肢は最初体重を支えることができない。弛緩状態のため、可動性のある骨格が水の袋に入っているようなものだからだ。そのため患者さんは最初に患側下肢で体重支持することを不安に思い、「患肢の不使用」という問題解決をとることが多い。しかし患側下肢への体重移動と支持をセラピストが手伝い、繰り返し体重支持を行ううちに支持性が生まれてくる。(このメカニズムの仮説は、「通常の筋収縮と言うよりは単純に張力の発生メカニズム」です。拙書「リハビリのコミュ力」か「脳卒中あるある!」を参照ください)

⑦患側下肢は支持性が出てくるが、一方で歩行のために振り出そうとしても麻痺のため動かない。

セラピストは体幹のストレッチで柔軟性を改善する。体幹での重心移動範囲を広げるためだ。また患側の靴先に靴下の先を切った袋をかぶせる。これによってわずかの力でも、脚が滑り出すようになる。

そしてセラピストは「悪い脚を全身で振り出す」という課題を出す。患者さんはいろいろ試みるうちに健側下肢に重心を移動して、体幹を伸展や側屈、回旋して患側下肢を振り出せることを発見する。こうして自律的な運動問題解決者である患者さんは、新しい「分回し」という歩行スキルを創造した。

⑦患者さんは更に「分回し歩行」の運動スキルを繰り返し、熟練していく。

さて、患者さん一人では莫大に時間とエネルギーを必要とするこの過程を、効率よく進めるようにセラピストは手助けすることができるわけだ。

ここでも適切な課題設定と環境リソースの工夫で、新しい歩行スキルである「分回し」の創出を手際よく促した。次回はこのようなセラピストの技術について少し詳しく説明しておきたい。(その9に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!