今回は、まず簡単に学校で習う運動システムのことを説明します。

学校で習う人の運動システムでは、人を構造と各器官の働きで理解します。筋肉は力を生み出し、骨と関節は生まれた力に支持と方向性を与えます。感覚神経は感覚を中枢に伝え、運動神経は脳の命令を各身体部位の筋肉に伝えます・・といった感じです。

この理解の仕方は、人の体を機械のように理解することです。たとえば歩く時に片脚を振り出すのは、その片脚の股関節を屈曲させる筋肉を働かせるので脚が振り出されると理解できます。それはそれで有意義です。セラピストにとっては非常に役に立つ視点です。

ただ人の体をあまりに機械のように理解してしまうと変な誤解も起きます。 たとえば股関節を屈曲させるのは「股関節の屈筋である」と理解すると、「股関節の屈筋を働かせて脚を振り出すのが正しいやり方である」などと思い込んでしまいます。

そして股関節の屈曲が麻痺で働かなくなる人がいます。そのやり方では脚が振り出せません。普通麻痺で股関節の屈曲の筋が働かないなら、健側の軸足を中心に体幹を回旋させて、麻痺の脚を振り出すことができます。いわゆる「ぶん回し」の歩行です。

そうするとセラピストはその振り出し方を「代償運動である。異常歩行である!」と決めつけます。健常者の平地の標準的な歩き方ではないからです。そして異常歩行だから「正しい歩行を学ぶ必要がある。正しい歩行を繰り返して脳に憶えさせるのだ」という理屈が展開されるわけです。こうしてひたすら正しいとする一つの歩き方を長い間に渡って繰り返すことになったりします。

でもいつも疑問に思うのです。「麻痺のある体で健常者と同じような歩き方ができるのか?それにそもそも健常者と同じように歩かないといけないのか?」それに麻痺があるのが原因なのだから、「まず医療が麻痺を治すべきだが、麻痺も治せないのになぜそんな無理な要求をするのか?」と。

機械には確かに「正しい運動」があります。設計者が意図したとおりの運動です。人を機械と見ていると、健常な標準的な動きが正しい運動で、「正しい運動をしていないので正しい運動を憶えることが治すこと」と考えてしまうのかもしれません。

さらに欧米の医療に関する思想には、デカルト以来の「人間機械論」という思想が根底に流れていると言います。何かというと「人は神が作った機械である」という考え方です。だから「神の意図した通りの普通の歩き方が正しいのだ」ということなのでしょう。

でも人は機械ではありません。人は状況によって運動の形ややり方を無限に変化させて、適切な運動を生み出すものです。

健常者が歩くということを考えてみましょう。平地を普通に歩いていても、氷の上では小股でヨチヨチと歩きます。狭い通路は横向きで歩きます。きつい斜面を登るときは両手も使います。水溜まりでは濡れないようにつま先立ちで歩きます。つま先で歩くのはリハビリでは「尖足歩行」と呼び、健常な形ではないとされます。でも健常者は必要に応じて普通に尖足歩行をします。田んぼを歩く時は泥から足を抜く時に下垂足の形で抜き、膝も高く挙げます。これはリハビリでは「鶏歩」という異常歩行の形です。これまた健常者は必要に応じて適応的にそれで歩きます。

もし「正しい歩き方」があるとすれば、「健常者の標準的な『形』の歩き方」ではなく、「状況変化に応じて適応的に形ややり方を変えてできるだけ安全、効率的なその人らしい歩き方」ということになるのです。

実際に世の中の環境や状況は無限に変化しますので、適応的に歩行を維持するためには歩行の形ややり方も無限に変化する必要があります。実際、人の運動システムは「無限の状況変化に応じて運動を無限に変化させて、できるだけ適応的に課題達成しようとする」という作動の特徴を持っているのです。CAMRではこの作動上の特徴を「状況性」と呼んでいます。

だから麻痺になったとしても麻痺があるなりに適応的に自分なりの歩き方を見つけて歩くのが自然のことなのです。「異常歩行」などというのは、努力する患者さんに失礼な言い方です。

そして「たった一つの正しいとされる運動の形を憶えて、それを再現する」やり方は、人の運動システムの「状況性」という作動上の特徴に全く相応しくないやり方なのです。 次回は「状況性」を基に、「CAMRではどのようなリハビリを行うか」について考えてみたいと思います。(その3に続く)

<

<

「運動学習」は「運動の形ややり方を憶えて再現すること」?(その1)

セラピストが患者さんの体を触り、動きを導いています。 「良いですね!もう一度動かしてみましょう・・・良いですね!」などとセラピストが言います。そうやって患者さんは何度もその動きを繰り返します。

運動の内容は患側下肢の振り出しだったり、立ち直り反応だったりと色々です。手のリーチのやり方なんてのもあります。いずれにしても見た目の形ややり方を触ったり言葉で導いてそれを繰り返します。

よく見る光景ですよね。

いかにもセラピストが「運動のやり方」を教えている感じです。きっと周りの人も、「セラピストが患者さんにやり方を教えているのだろう」と思うのでしょう。

ここでは患側下肢の振り出し方を教えているとしましょう。そしてセラピストの指導する振り出し方で歩かれます。その後、訓練室を出て患者さんが独りで歩き始めると、また結局元の歩き方に戻ってしまいます。セラピストが手を添えて指導し、見つめてフィードバックしているときの教えた動きは消えてしまいます。

人の運動システムにとっては、安全で効率的な動きが選択されることが自然です。セラピストの指導する動きは、できたとしても効率的ではないので選ばれないのでしょう。自然のことです。

どうしてセラピストは、患者さん一人では再現されないそのやり方を指導するのでしょうか?しかも時として、変化なしに何年にも渡ってそれを指導しているセラピストもいます。

セラピスト、あるいは患者さんの思う理想の歩き方を目指しているのでしょうか? たとえ患者さんの運動システムにとって効率的ではなくても、何度も同じ運動を繰り返せば、やがて脳内にその運動を実施するプログラムが作られて自然に「できるようになる」と信じているのでしょうか。

ただ疑問なのは、「人の脳はそんな単純なことをやっているのか?」ということです。つまり「一つの運動の形ややり方を繰り返して憶えて、それを再現する」という単純なことをやっているのか、ということです。

たとえばこれは小学校の運動会で行進の練習をするようなものです。実際に行進の場面になると皆胸を張って腕や脚を大きく振って歩きます。運動会の行進ではこれが正解の歩き方だからです。繰り返し練習して、子どもたちは適応的に歩きますので練習の効果があったと言えます。

でも普段子どもたちはそれぞれに個性的な歩容で歩いています。誰も胸を張って手脚を大きく振って歩いたりしていません。状況に合わせて適応的に歩き方や歩容を変化させて歩いています。自然のことです。

実際に患者さんもそうで、リハビリ場面ではセラピストの要求する歩き方で歩くことが適応的なのです。でも訓練室を出て、独りで歩くときには自分らしい歩き方で歩くことが自然なのです。患者さんの運動システムは、常に患者さんにとって一番安全で効率的な歩き方を選択するからです。

世の中の環境や状況は変化に富んでいます。人の運動システムはその状況の変化に応じて歩行を適応的に維持するために、もっとも相応しい歩行スキルを生み出して、調整し、適応しているのです。

だからたった一つの歩き方を正解として繰り返し、再現する練習をしてもあまり意味がないのです。(全く意味がないわけでもないのですが・・) 運動学習で必要なのは、世の中で出会う様々な状況変化に対応して適応的な運動スキルを生み出して必要な課題を達成する術(すべ)を学ぶことにあります。

CAMRでは、実際の生活で必要な生活課題を達成するのは、柔軟で実用的な「運動スキル」と考えます。それで従来考えられていたような運動の形ややり方を繰り返す「運動学習」とは区別するためにわざわざ「運動スキル学習」と呼んでいます。

今回のシリーズでは、CAMRの考える「運動スキル学習」についての説明や検討をしたいと思います。(その2に続く)

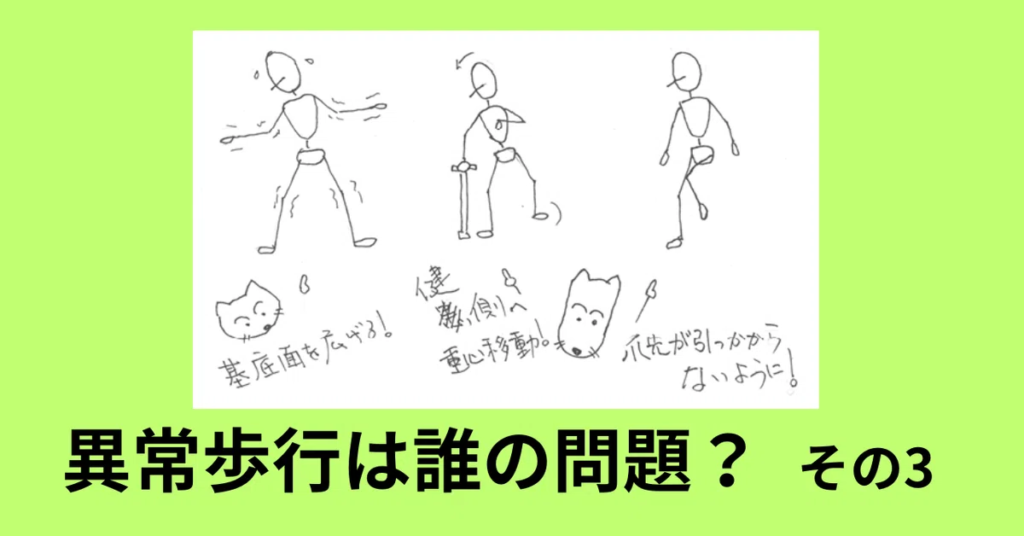

異常歩行は誰の問題?その3

前回は人の運動システムの作動の特徴の一つ、「状況性」からぶん回し歩行を考察してみた。片麻痺患者さんは半身に弛緩性麻痺が生じるという状況変化に対応して、歩くためにぶん回し歩行という新しい歩行スキルを生み出して歩行の機能を獲得・維持しているので、状況性という作動の特徴は失っておられない、と説明した。

今回はもう一つの運動システムの作動の特徴である「自律性」について説明したい。

人の運動システムには、その人にとって必要な運動課題を自律的に達成しようとする作動がある。「自律的課題達成」という作動である。

たとえばお腹が空くと自然に食べ物を探したりする。町中を歩いている時、お腹が空いていない時は興味のあるものに自然に注意が向くが、一旦お腹が空いてくると自然に食事処の看板に注意が向く。また何か正体不明の危険が迫っていると感じたときには、体が自然に逃げる体勢をとるし、どんな危険かに興味があると逆に留まってその正体を探索しようとする。

一方、腓骨神経麻痺になると下垂足になり普通に歩こうとするとつま先が床に引っかかって危険なので自然に膝を高く挙げてつま先が床に触れないように鶏歩という歩行スキルを生み出して問題解決を図る。腰痛ヘルニアになると、動くと疼痛が生じるので脊柱は逃避性の側彎が生じ、体幹の筋肉を収縮して固めてできるだけ痛みが出ないように一体になって動く。失調症では、重力と床の間で上手く体をコントロールできないという問題(基礎定位障害)が生じてバランスを崩しやすくなるので、スタンスを広くとって基底面を広げて倒れにくくするという問題解決を図る。

いずれも本人の意識とは関係なく、運動システムが課題達成のために自律的に問題解決の作動を起こす。これを「自律的問題解決」と呼ぶ。そして「自律的課題達成の作動」と「自律的問題解決の作動」の二つの作動を合わせて「自律性」と呼ぶ。

だから片麻痺患者さんでも弛緩性麻痺で患側下肢が振り出せないので、健側の上下肢体幹を中心にぶん回し歩行という歩行スキルを自律的に生み出して問題を解決して歩行という課題を達成しようとするわけだ。

従って脳卒中片麻痺患者さんでは「状況性」と「自律性」という両方の作動の特徴が失われていないことが分かる。

こうしてCAMRの視点から見ると、患者さんは生まれながらの「運動問題解決者」であり「運動課題達成者」なのである。

私たちはセラピストの立場から患者さんの歩行を「異常歩行」だとか「正常歩行」などと評価しているが、患者さんにとってはどうでもよいこと、余計なお世話でもある。特に「異常」などという言葉は害ばかりあって一利もない。患者さんは異常歩行という悪い歩行を生み出しているのではなく、「状況変化に応じて課題達成のための新たな歩行スキル」を努力して生み出しておられるだけである。

またセラピストの教育においても害がある。異常歩行といわれると、セラピストは「悪い歩行の形だから矯正しないといけない」と単純に思い込んでしまう。実は僕も若い頃そう思っていた。そうして、生み出された歩行スキルの意味や価値などは考えずに、ひたすら「矯正しよう、治そう」と努力しては失敗してしまう。挙げ句の果てに自分がまだ未熟だからと自分を責めたり、患者さんにやる気がないなどと患者さんのせいにしたりしているのをたくさん見てきた。

麻痺のある体でなんとか適応的に歩くために、患者さんが生み出したのがぶん回しの歩行スキルである。できれば学校教育の中から「異常歩行(運動)」という間違った、悪いイメージを伴う用語は使わないようにした方が良いと思っている。

次回はこのシリーズのまとめです。(その4に続く)

異常歩行は誰の問題?その2

前回も述べたように、そもそも見た目の形ややり方が正常歩行から逸脱しているだけで、「異常」だと言ってしまうのは問題である。というのも「異常」という日本語としても非常に強い否定的、悪い意味の「ラベル」を貼ることになるから。

今回は患者さんの生み出した歩行、たとえば「ぶん回し歩行」は、実は正常な歩行の一種ではないか、と提案したいと思う。

そこでまずは健康な若者の歩行を観察してみよう。若者は明るく広い廊下を普通に歩いている。しかし真っ暗闇の中では両手を前に、そして片脚も前に出して彷徨(さまよ)わせて障害物を探しながら少しずつ進む。

人混みの中では、横向きに歩いて狭い隙間を進んだり、前から迫ってくる人を後に下がって横向きになり進路を譲ったりする。

健康な若者とは言え、いつも同じように歩いているわけではない。大好きな恋人に振られた直後は、背中を丸めて両肩を落としトボトボと歩く。逆に良いことがあると弾むように歩いたりする。前から怖い犬が来ると緊張してぎこちなくなる。

丸太の一本橋では両手を広げてバランスをとりながら横向きに、あるいは正面から綱渡りのように進む。

凍っている路面では、背中を丸めて足下を見ながら滑らないようにヨチヨチと進む。自然に両手がほんの少し前に出てバランスをとる。パーキンソン病の歩行の形にも似ている。

浅いが広い水溜まりがあれば、靴が濡れないようにつま先立ちになり、浅いところを探しながらつま先立ちで歩く。これは尖足歩行の形である。

田んぼの中を進むときは、片脚を泥から引き抜くのにやはり尖足の形になる。背屈位では泥から引き抜くときの抵抗が大きいからだ。さらにつま先まで泥から引き抜くために膝を高く挙げることになる。これは腓骨神経麻痺で下垂足があるときの鶏歩の形である。

若者の片脚に重い重垂ベルトを巻くと、最初は脚の力でまっすぐに振り出すが、やがて疲れるので体全体で振り出すようになる。これは片麻痺患者さんのぶん回し歩行に似ている・・・・ どうだろう、こうして見ると健康な若者は、環境や状況の変化に応じて歩行の形ややり方を適応的に変化させている。環境や状況の変化は無限にあるので、若者の歩行の形も無限に変化する訳だ。健常な若者の歩行なので全ての形が正常歩行と言えそうだ。

学校の教科書では、見た目で若者の平地での標準的な形を正常歩行と決めている。

一方CAMRでは、人の運動システムの作動の特徴に焦点を合わせる。そうすると上述のように人の運動システムには、「環境や状況の変化に応じて、形ややり方を変えて、 適応的に歩行の機能を生み出し、維持する」作動の特徴があることが分かる。

この作動の特徴はCAMRでは「状況性」と名づけられている。つまり正常歩行とは、歩行の形ややり方ではなく、「状況性」という作動の特徴を示しているかどうかである。

そうすると片麻痺患者さんは「半身に麻痺が起こるという状況変化の中で、『ぶん回し歩行』という歩行スキルを生み出して適応的に課題を達成するという状況性」を示しているとも言えるので、ぶん回し歩行はCAMRの定義では正常歩行の一種と言える訳だ。

次回はもう一つの作動の特徴からぶん回し歩行を評価してみようと思う。(その3に続く)

運動理解のための新しい視点:CAMR(その6 最終回)

今回は人の運動システムの作動の特徴として主に「自律性」を説明してきた。

CAMRでは他に「状況性」と「課題特定性」という作動上の特徴が重要であると考えている。

基本的に人と機械の運動システムは全く違う作動の特徴を持っている。機械は設計者に決められた通りの作動を行う。それ以外の作動は起きない。人では、問題が起きると自ら解決を図ろうとこれまでとは異なる作動を開始する。人の運動システムは余剰な運動リソースを持っており、様々な異なった作動で同じ運動結果を生み出したりできる。

たとえば片麻痺の方がそれぞれの麻痺の程度や分布に応じて、様々な歩行の形を生み出される。それぞれの状況に応じて相応しい形が生まれてくるわけだ。もし柔軟性や筋力などの運動リソースが変化すればまたそれに相応しい新しい運動スキルが創造されて歩行の形も変わる。人の運動システムは、状況変化に応じて創造的なのである。

人の運動システムを理解するときに、構造とその各部分の機能から理解する視点は、非常に有効であるのは間違いない。だがこれだけでは人の体を機械のように考えてしまうし、素朴な因果関係で障害を理解して機械を修理するように治療を考えてしまう。

そんなものはないのに「正しい運動」という幻想に囚われたりする。機械には正しい運動があるからだが、人にはそんなものはない。

だから同時に「自律性」や「状況性」、「課題特定性」といった人の運動システムの作動の特徴からの理解を加えることで、人の運動システムや障害の現象がより深く理解できるようになって、これまでとは異なったアプローチも生まれてくる。

二つの視点があれば、二つの異なったアプローチを持てるので、それぞれやってみて比較することも可能である。僕たちセラピストの問題解決の選択肢を増やすことができる訳だ。

また馴れてくると、二つの視点を組み合わせてより効果的なアプローチを生み出すことも可能であると思う。セラピストにとって、とても良いことではないかと思っている。

また今年の夏以降に講習会を再開する予定である。是非参加して視野を広げる経験を楽しんでいただきたいと思っている。

※現在CAMRの情報、講習会のお知らせは以下のSNSから。

CAMRのYouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/@Camrer007

CAMRのFacebook page: https://www.facebook.com/Contextualapproach

CAMRのブログ: https://camr.info/

CAMRのHomepage: https://rehacamr.sakura.ne.jp/index.html

CAMRのNo+e: https://note.com/camr_reha

また書籍には以下のものがあります。

① 「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」(西尾幸敏著 金原出版)書籍版・電子書籍版共に2420円

②「リハビリのシステム論-生活課題達成力の改善について(前・後編)」(西尾幸敏著 Kindle本)電子書籍版(前編400円 後編600円)ペーバーバック版(前編1032円 後編1152円)

② 「脳卒中あるある!-CAMRの流儀」(西尾幸敏著 Kindle本)電子書籍版300円 ペーバーバック版852円

④「脳失注片麻痺の運動システムにダイブせよ!~CAMR誕生の秘密」(西尾幸敏・田上幸生共著 Kindle本)電子書籍版100円 ペーバーバック版737円

その他5冊あるが全部電子書籍のみで全て100円

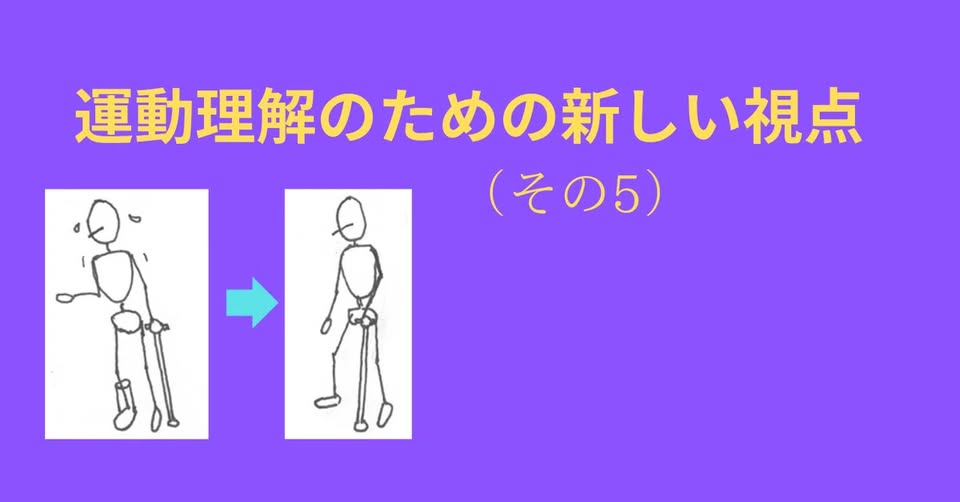

前回までで、脳卒中後に見られる伸張反射の亢進や筋の硬さは、弛緩状態という問題を解決するための「外骨格系問題解決」の作動であると説明してきた。ただ過剰に繰り返されて「偽解決状態」になって新たな問題を生み出している。

弛緩状態では動けないので、問題解決として筋を硬くしたのだが、硬く成りすぎて動くこと自体が困難になっているわけだ。元々の弛緩麻痺という症状に新たな現象(筋が硬くなって柔軟性が低下するなど)が加わって、より複雑な全体像になって僕たちの理解も混乱するわけだ。

ただその過緊張状態は、障害後の運動システムの問題解決の作動である。症状ではないので、その硬さは改善可能であると前回述べた。

たとえばその方法の1つは、「上田法」という徒手的療法である。上田法は過緊張状態の筋肉を柔らかくする。低下していた柔軟性が再び表れる。すると本来存在した運動能力が表れるようになる。

上田法の特徴の一つは誰でも身につけることができ、効果を実感できる徒手的療法だ。ご家族や教師、生活指導員、介護職など専門知識がなくても治療効果を生み出すことができる。

もちろんセラピストは姿勢や硬さの観察・評価の技術を通して、個々の患者さんに応じた適切な手技選択を通して、より大きな効果を生み出すことができる。学べば学ぶほど奥の深い評価・治療技術である。

上田法を通して過緊張が消えて、運動範囲や重心の移動範囲が広がり、運動速度が改善する。硬さが取れることで動くための努力が軽減する。それで発汗や息切れが軽減する。また痛みや不快感も改善する。

さらにできなかった寝返りや起き上がりが、そして低い椅子から立ち上がりが可能になることもある。股関節周囲の過緊張が緩んで歩行時の歩隔や歩幅が広がって楽に、速く、安定して歩けるようになることもある。

つまり外骨格系問題解決の「偽解決状態」の袋小路から、患者さんを救い出すことができる。

外骨格系問題解決は、過剰に繰り返されて硬くなりすぎて動けなくなってしまう。そうすると患者さん一人ではこの「偽解決状態の袋小路」からは抜け出すことができない。運動システムが硬くなりすぎた筋を緩めるための問題解決の方法を持たないからだ。だから硬くなった患者さんは一人で抜け出すことができない。過緊張の偽解決状態は、患者さんに取って袋小路なのだ。

だが上田法は柔軟性という運動リソースを改善し、その偽解決の袋小路から患者さんを救い出すことができる。

ただ上田法を実施するだけでは、時間経過と共に再び過緊張状態に戻ってしまう。

ただ上田法は硬さの改善が従来のストレッチと違って、長く続くという特徴を持つ。それで、筋が柔らかく柔軟性のあるうちに、運動リソースを増やし、新しい運動スキルを試行錯誤、発展させるための時間的余裕が生まれる。

それでCAMRの臨床経験から分かったのは、上田法で過緊張を改善した後、

①改善可能な運動リソースをできるだけ改善すること。たとえば支持性や持久力を改善し、杖や環境内の利用可能なものを工夫して行く。環境内の利用可能なものを発見する能力を高めるなどである。

②さらに増加した運動リソースを利用して、必要な運動課題を達成するための運動スキル学習(有用な運動リソースの探索活動、課題達成のための運動スキルの発見・創造の試行錯誤など)を実施することだ。

また昔から脳卒中片麻痺の現場では、経験的に「動くことが体を硬くすることを防ぎ、運動性を維持することができる」ということが言われてきた。

CAMRでも同様に「多様に動き続けることこそが、外骨格系問題解決の過剰な繰り返しを抑制する」ということが経験的にわかっている。

つまり従来とは少し異なったアプローチを試すことができる訳だ。これまでのやり方で変化や改善が見られないときは、この方法を試してみる価値はあると思う。(その6に続く)