臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

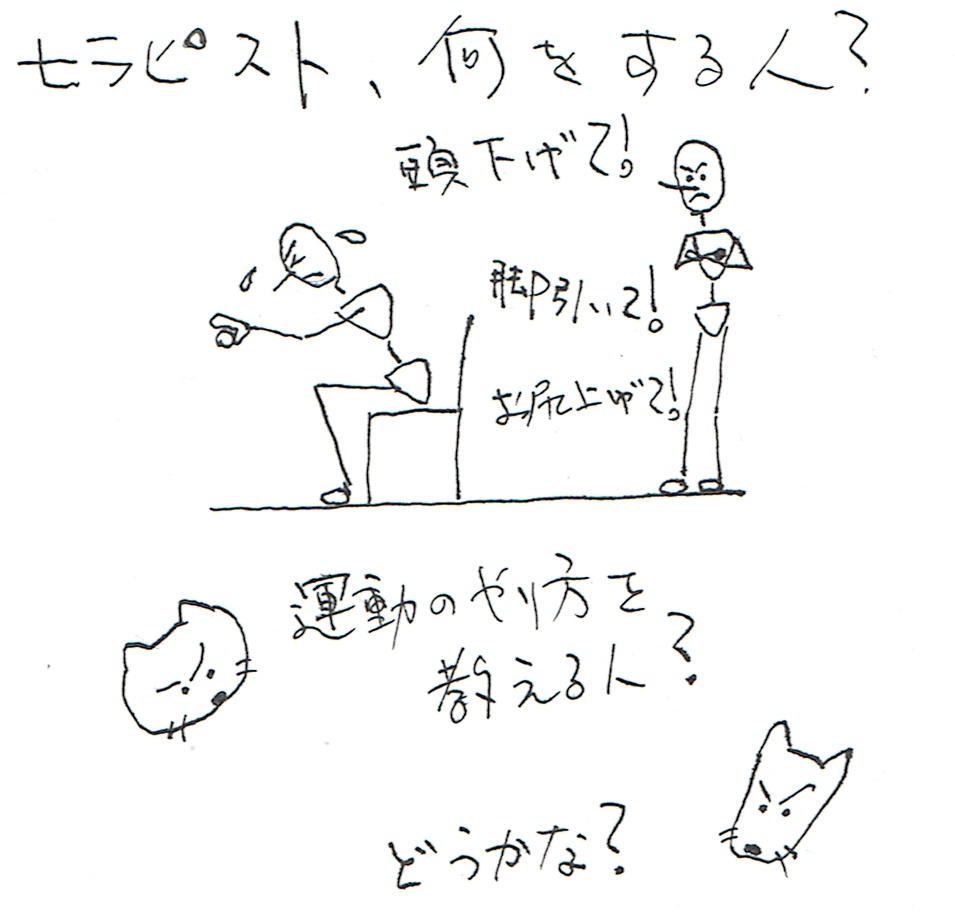

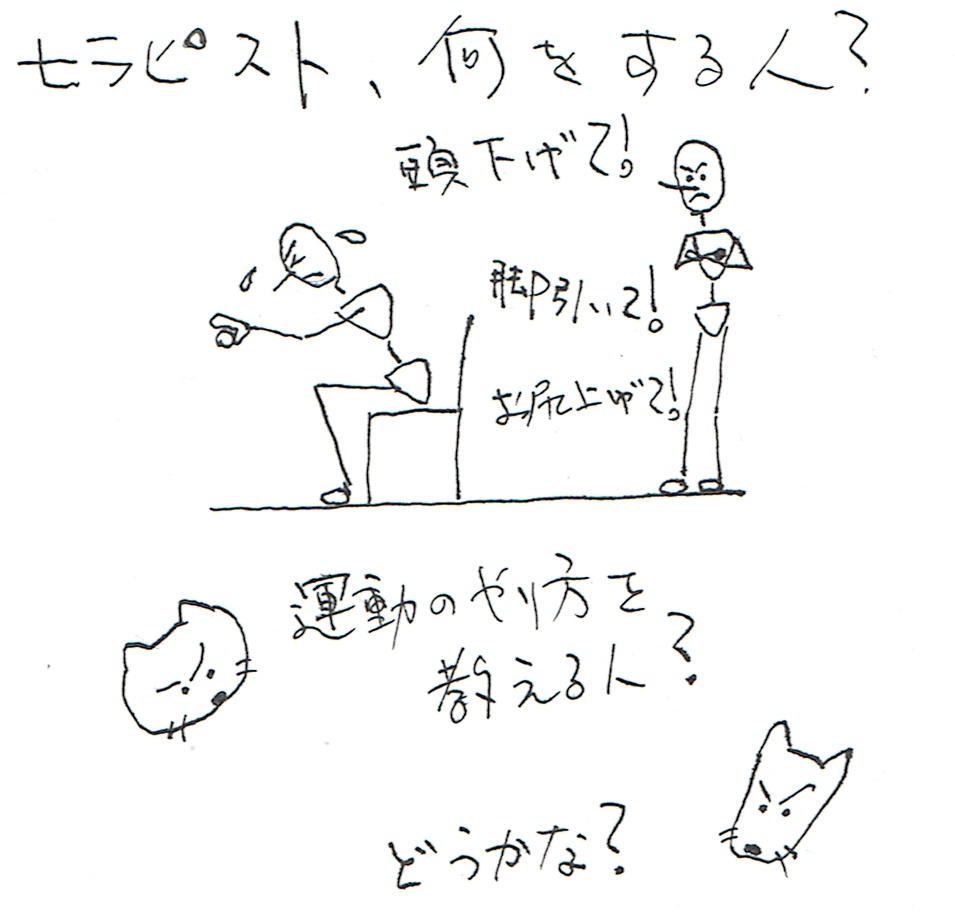

セラピストは何をする人?(その1)

セラピストの役割は運動のやり方を教えることだ、指導することだと考えているセラビストは多い。

そして起立なら、患者さんに「脚を後ろに引いて、頭を下げて棒を引っ張りながらお尻を挙げる」方法を指導する。もし出来ないと何度もこのやり方を繰り返す。

上手くいかないときは「感覚を覚えさせるため」とズボンの後ろを持って引き上げ、介助で起立を行う。ひどい奴は、「頭を下げて!」と言いながら後ろから頭を下に押しつけ、お尻を持ち上げて「こうやるんですよ!」などと言っている。そして「もう一回!」とセラピストが正しいと思うやり方を繰り返し練習させる・・・・どうなんだろう、と思っていた。それで上手く行くこともあるが、上手くいかない患者さんではとことん上手くいかない。特に脳性運動障害では難しいことに何度も出会う。

でもまあ、実際僕も若い頃は、セラピストの仕事は運動のやり方を教えることだと思っていたので、そんなことをやっていた。

が、そのうちに違うのではないかと思うようになった。

きっかけはある片麻痺のおじいちゃんで、分回し歩行をしながら歩いておられた。僕は何か指導しないと行けないと思い「脚をまっすぐに出して」と繰り返し言っていたのだが、そのうちにおじいちゃんはムッとして、「そがに偉そうに言うんなら、まずこの脚を治してみいや!治してくれたらおまえの言う通りにやっちゃるわい!治せもせんくせに、偉そうに言うな!」と一喝されてしまった。

僕は頭の中が真っ白になった。ものすごいショックだった。言われてみれば「確かに!間違いない。マヒも治せない人間が、偉そうに無理な運動を強いただけ・・・では、どうしたら良いのだ」と思うようになった。

若い頃はまだボバース全盛で、近隣でも再々そのアプローチの講習会が開かれていた。ボバースは中枢神経系に働きかけて、その機能を治すという。つまりマヒを治すということではないか!それでマヒを治せば、あのおじいちゃんも文句はあるまい!それで何度も習いに行ってみたが、どうもわからない。一時的な変化は見られるが、それ以上のことはない。毎日同じ変化を繰り返す。

講習会で偉いインストラクターに聞くと、「一時的な変化でも繰り返すと持続的な変化に変わる」と言われて更に頑張ってみる・・・この頃の流行(はやり)は、変化がない場合は「自分の技術が未熟だから・・・」と自分を責めるのが一般的だったので、僕もそれなりに悩んだ。

このままではダメだと思い、本格的に講習のコースを電話で申し込むが、二年待ちだと言われる。それでも申し込もうとしたが、今この長い待ち状態で申し込まれても困る、みたいなことを言われてその場は断念。対応した人の横柄な態度にも腹が立った(^^; ただその頃、ボバースをやっている友人から「まあ、やっていることで変化は起こせるが、マヒを治しているわけじゃない」という意見を聞いたりもする。その後ボバース批判を言う人が何人も出てきて・・・(その2に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

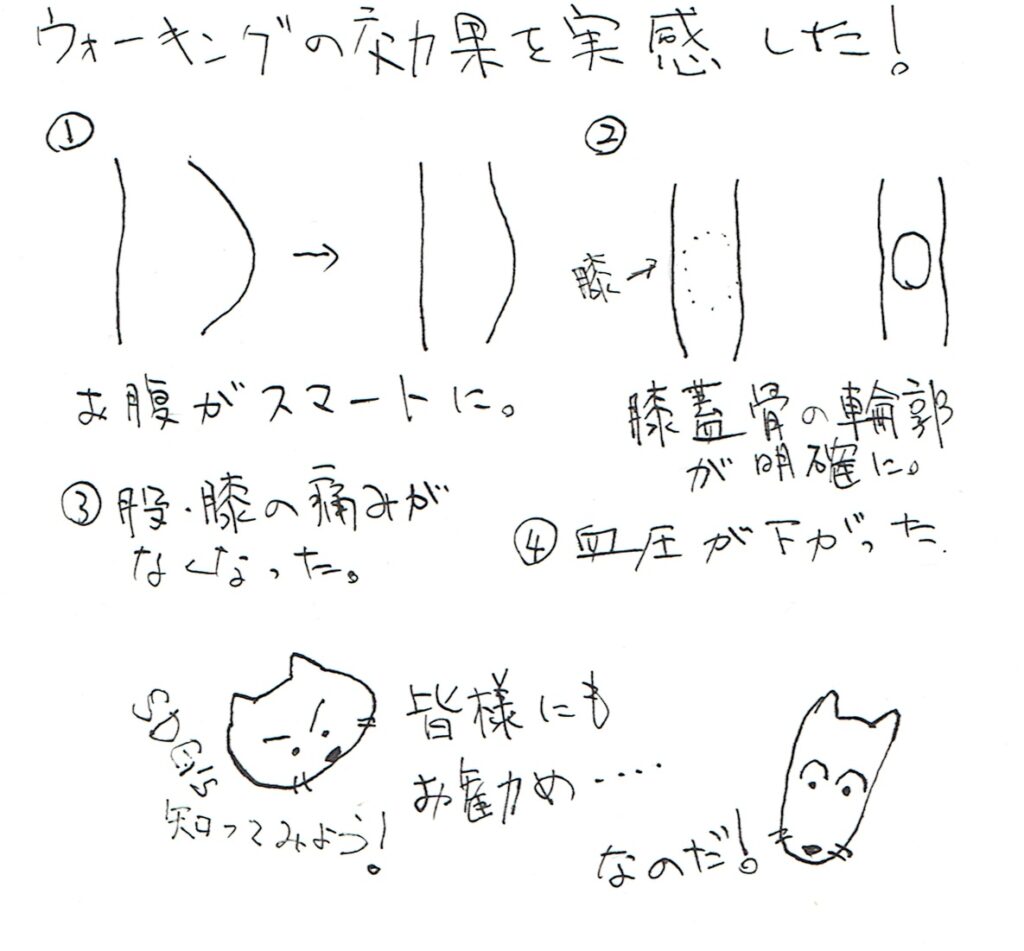

俺のウォーキング:理学療法士らしく(最終回)

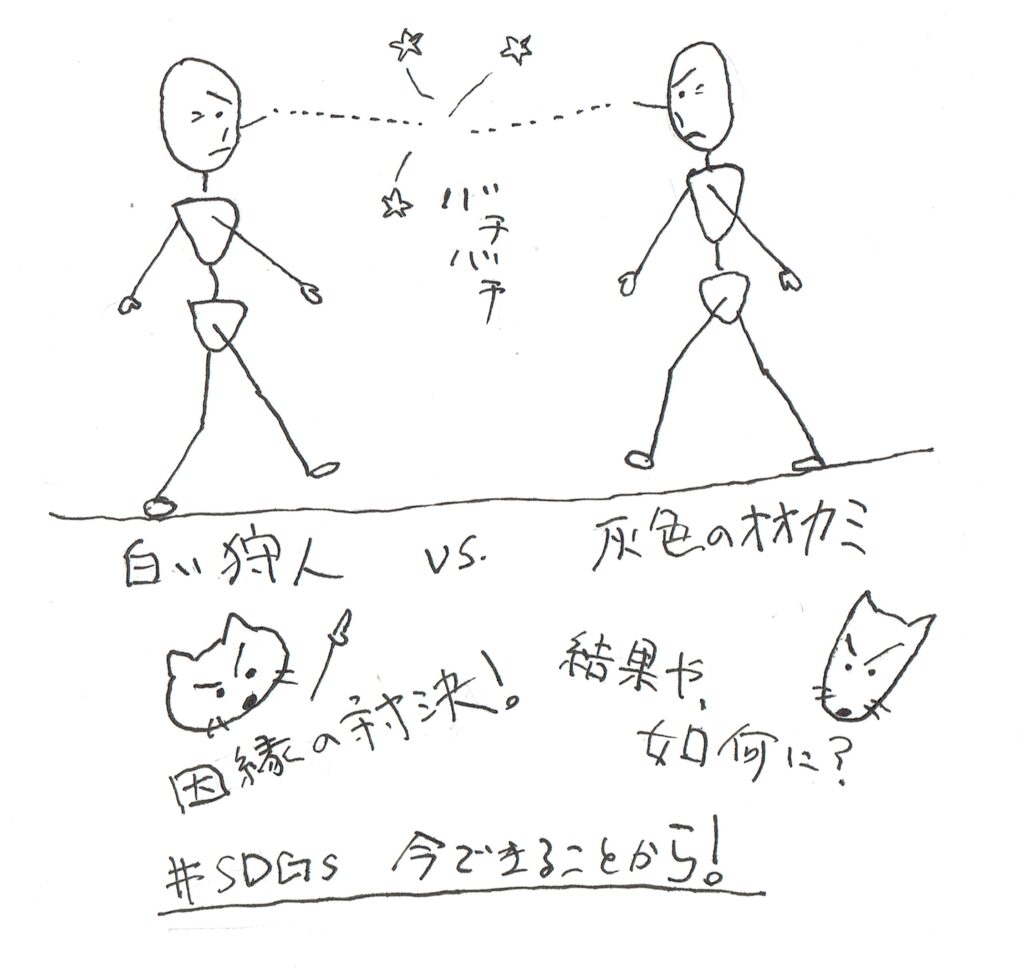

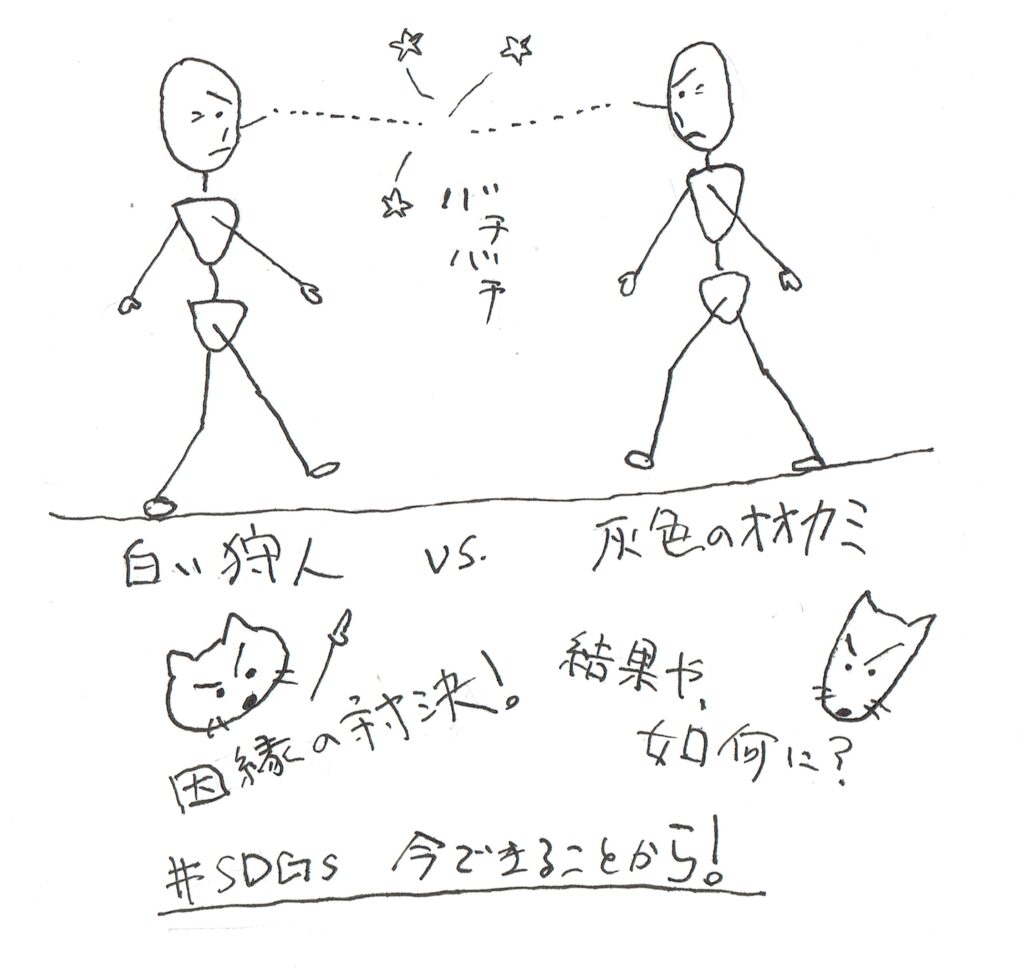

前回デュエルは偶然を待つしかないと書いたが、実は翌日、俺は公園の裏の脇道でひっそりと白い狩人が現れるのを待ったのである。勝負が待ちきれなかったので仕方ない。そしていよいよいつもの時間帯にやはり白い狩人は現れて歩き始めた。俺は一つ深呼吸をしてからその後を追った。灰色のオオカミ、出陣!である。

追いつき、追い越すのは思ったより苦労した。急に体が重くなったように感じた。「挑戦するのはまだ早かったか?」と一瞬後悔したが、もうやるしかなかった。デュエルロードに入って700メートル辺りでやっと追い越した。すぐ後ろに白い狩人の力強い足音が聞こえる。すぐに追い越されると思ったが、ずっとすぐ後ろをついてくる。これはこれでとても大きなプレッシャーだ。「俺が疲れるのを待っているのか・・」と思った。「ふふふ、いつでも追い越してやるぜ!」という白い狩人の心の声が聞こえる・・・

「あと2キロ以上歩かなくてはならぬ・・・」と思う。脚が地に着かぬ。手と脚の動きがバラバラになるように感じる。このままバランスを崩してこけるのではないか、と思った。

一度もあとを振り返ることなく折り返し地点手前まで来た。ここは少しきつめの上り坂になっている。息が切れてきた。が、そこで変化が起きた。白い狩人の足音が急に遠のき始めたのだ。折り返し点で向きを変えると、すでに白い狩人との間には差がつき始めていた・・・折り返して、お互いに見ないフリですれ違った・・・・

意外にもあっさりと勝ってしまったし、その後ももう負けることはなかった。 今では挨拶や話をする仲になった。よく白い狩人から話かけてくる。「初めて会ったときは両手をポケットに突っ込んで、猫背で歩いとったが、すぐにしゃんと速う歩くようになったのう。やっぱり若いのう」

そうなのだ。俺自身も気づいていた。前シリーズで散々、若者の形で颯爽と歩くことにケチをつけた俺だが、いつの間にか俺なりに「胸を張って両手を大きく振り、弾むように颯爽と歩く若者の歩き方」で歩くようになっている。イヤ、あんなことを書いてごめんなさい。俺が悪かった。

最初、歩幅が広がらずに悩んだが、色々試すと両手に軽く力を帯びて、大きく振ると歩幅も速度も自然に上がった。体幹の振動に合わせて、四肢の振動が協調されると歩幅は広く、歩きは速くなるらしい。

「速く歩くという課題」が俺の運動システムに自然にその形を生んだのだ。アメリカでの主流のアプローチの一つ、「課題主導型アプローチ」である。課題を中心に運動が自己組織化される、ということを自ら実感することができた。

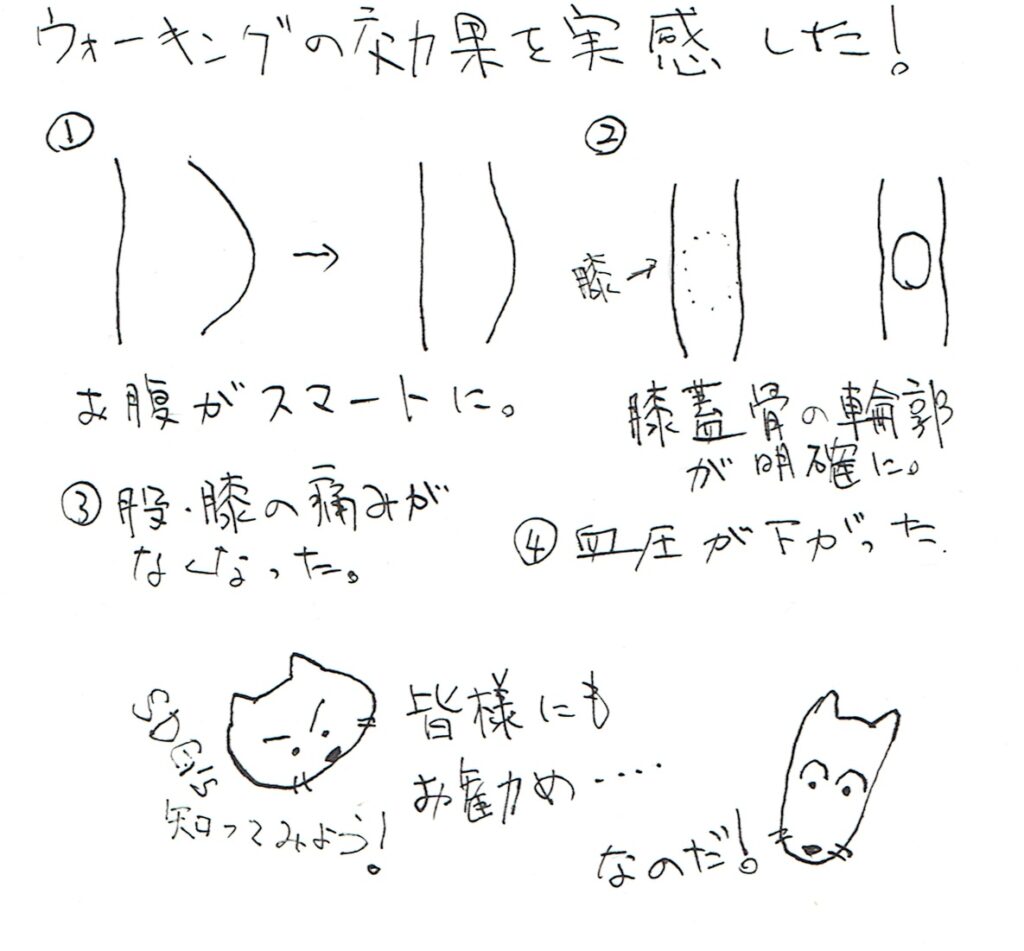

今では股関節の痛みはほとんど消えている。2ー3時間座りっぱなしでも痛むことはない。驚いたのは膝関節のむくみが減ったことだ。以前は見えなかった膝蓋骨の形がはっきり見えるようになっている。血圧は上が130位になってきた。たまに140になるが以前のようにいつも150ということはなくなった。そしてなんと腹回りは目に見えて減少してきた。ただ残念ながら体重はほとんど変化していない。(どゆこと?)これからも持続可能なウォーキングを目指すつもりである。 そして、俺、灰色のオオカミはいつ、誰の挑戦でも受ける!(^^;(終わり)♯持続可能な社会のために今、この場でできる事を考えてみよう!

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「大森荘蔵を読む!(その1)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

大森荘蔵を読む!(その1)

CAMRホームページのQ&A、3の冒頭に「哲学者の大森荘蔵氏によると~」とさりげなく名前が紹介されています。例によって簡単に紹介を試みようと思います。

難しいことはよくわからないのですが、大森哲学を貫いている「自分の頭で徹底的に考え抜く!」という姿勢と、その実践の凄まじさには度胆を抜かれます。極限まで考え抜かれた言葉の一つ一つが、圧倒的な凄味を帯びて迫ってきます。「人間はここまで考えることができるのか!」とただただ驚嘆するばかりです。

畑違いでご存じない方も多いと思いますので、まずは略歴をWikipediaから引用させていただきます。

岡山県生まれ。府立一中などを経て、1944年 東京帝国大学理学部物理学科を卒業。その後1949年 東京大学文学部哲学科を卒業する。

1945年、海軍技術研究所三鷹実験所勤務。当初は物理学を志すも、科学における哲学的問題を問うため、哲学に転向。はじめ現象学などを学ぶが、満足せずアメリカに留学。ウィトゲンシュタインの哲学や分析哲学をはじめとする現代英米圏の哲学から大きな影響を受ける。

帰国後、1953年、東京大学講師に就任。さらに留学後、助教授を経て、1966年、東京大学教養学部教授(科学史・科学哲学科)。これまでの日本の哲学研究が学説研究・哲学史研究などの文献学に偏りがちだったが、「哲学とは、額に汗して考え抜くこと」という言葉のもと、60年代以降に大学で学んだ人たちに直接・間接に大きな影響を与え、野家啓一、藤本隆志、野矢茂樹、中島義道ら現在第一線で活躍中の数多くの日本の哲学者たちを育てることとなった。1976年、東京大学教養学部長就任。翌年、辞任。1982年、放送大学学園教授。1983年、放送大学副学長就任。1985年辞任。

著作:

『言語・知覚・世界』

『物と心』

『流れとよどみ―哲学断章』

『新視覚新論』

『知の構築とその呪縛』

『時間と自我』

『時間と存在』

『時は流れず』

『大森荘蔵著作集』全10巻(岩波書店) など

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

俺のウォーキング:理学療法士らしく(その5)

さて、俺、通称「灰色のオオカミ」は3週間の間、一人で牙を磨いた。意外に計画は順調に進んだ。ゆっくりと歩幅をひろげながら歩く練習をした。色々試すとやはり両手に軽く力を帯びて、大きく振ると歩幅も自然に広がった。俺は別に若者の颯爽とした歩行の形を目指したわけではないが、速く歩こうとすると自然にその形になるのだから仕方ない。

また競歩選手は、歩隔が狭いイメージがある。まるで直線上を歩いているようだ。だから俺も歩隔を狭くして歩くように努めた。重心移動が小さくなって速くなるかもと思ったので、まねをして肘を曲げて身体に付け、お尻を振りながら歩いてみたがすぐに疲れてしまった止めてしまった。しばらくは歩隔を狭くするよう努力だけしようと思った。

3週間の間に、頑張って歩いても息切れもしなくなってきている。始めた時は1キロ12分40秒台だったが、この段階で10分30秒まで上がっていた。やはり歩幅を広くしたのは正解だった。なんだか自分が速くなって無敵の感じもした。 しかも嬉しいことに速度は上がっているのに痛みは出ていない。むしろ膝がしっかりと大地を捉える感覚がはっきりしてきて以前よりは良い感じである。

デュエル・ロードは片道1.5キロの往復である。片側一車線対抗の道だが、両側には幅3メートル以上のきれいな歩道が整備してある。道はなだらかな丘陵を波打ちながら、ため池や丘の間を流れていく。美しい自然を愛でながら歩くには良いところである。

俺は再び決戦の地に臨んだ。久しぶりだが、3週間前とは大いに違っている。脚が軽い。

しかし残念ながら戦いは偶然に任せるしかないのである。まさか公然とデュエルを挑むわけにはいかない。「やあ、俺とデュエルしようぜ!」なんて、恥ずかしいではないか。たまたまデュエル・ロードでの出発時間が近いときだけに偶然、自然に始まるのがデュエルである。その日は白い狩人が俺より少し早くに歩いていたため、俺とは途中ですれ違っただけに終わる。

遠くから見たとき、白い狩人は胸を張って腕を大きく振って歩いていた。以外に颯爽と歩いている。あのときはたまたまのんびりしていたのだろう。近づきながら俺のことを意識しているのだろう、腕をより大きく速く振ってくる。俺も負けじと速く大きく振った。俺が意外に速く歩いているものだから、焦っているに違いない、と思った。

すれ違った後、大きく息をついた。力が入りすぎてそれだけで疲れてしまったのだ。白い狩人もきっと、今頃息を弾ませているに違いない、と思った。

そして実際にデュエルが始まったのはその翌日のことであった。果たして結果や如何に?(その6へ続く)♯持続可能な社会のために今、この場でできる事を考えてみよう!

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「リハビリはADLに対して何ができるか? その4」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

リハビリはADLに対して何ができるか? その4

~「割り切る」ことで活路をみいだす~

秋山です。前回できれいに終わったので、蛇足という気もするのですが書いちゃいました。ずっとしっくりこなかったことがやっと居場所を見つけた、というところです。

クライアントは障害を負っても自律した運動問題解決者、そして何が問題なのか、何を目標とするのかを決めるのはクライアント。この2つはCAMRの重要な出発点です。その上でセラピストの仕事は、クライアントの思いに寄り添い、運動余力を高めるとか、環境リソースの調整などをして達成のお手伝いをすることです。時には別の視点を提供したり、無理だなと思えることには代案を提示したりします。

身体障害に対する医療的リハビリテーションに携わるセラピストとして、クライアントが「上着が着られるようになりたい」(少なくとも「着られるにこしたことはない」)と思っている場合にはできることがあります。しかし、「お父さんはできるのに家では着替えようとしない。家でもできるようにしてください」という希望に対してできることとは何でしょうか。そもそも私たちはそこに関わること自体できるのでしょうか。

身体的な理由ならば、いくらか工夫の余地はあるかもしれませんが、クライアントの価値観に対してセラピストが直接関わることはできません。するべきものでもない。

ADLに関して運動問題と価値観の問題とが混同していると私は思います。服の着方や食事のとり方というような動作の問題と、その人が生活の中で現実にどう実施したいと思っているのか、何を良しとするのかという問題。セラピストが自分にできることとできないことを区別しないと、ユートピアン・シンドロームに陥ってしまいます。クライアントの価値観に関わることのできるセラピストというのは憧れるかもしれませんが、一介のセラピストにそんな技量はありません。私たちはクライアントの力を信じて、「体が動けば心が動く」ことを信じて、運動余力を高め環境リソースを調整するしかないのです。

「物の操作」という視点から、今までCAMRのサイトに出てきている課題よりも違う形の課題を通してできることはあるのですけどね。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!