システム論の話をしましょう(その5)

前回は「素朴なシステム論的アプローチ」というアイデアを説明しました。これは真面目に経験を積み重ねたり、センスの良いセラピストなら自然に到達することができるシステム論的なアプローチです。今回からは「外部から作動を見るアプローチ」を紹介します。これは科学的研究に基づいており、もう個人の臨床経験だけでは到達するのは困難なレベルとなります。

さてその話を展開する前に、しつこいようですがもう一度、僕たちが学校で習っている視点を振り返ってみます。これからシステム論への理解を深める上で大事なことなのです。

僕たちが運動システムを理解すると言うことは、外部から姿勢や運動の形とその変化を見ていきます。そして目に見える構造と働き(筋や骨、関節、その他の内臓など)に姿勢や運動の形の変化を結び付けて理解するのでしたね。

一方システム論では、外部から観察される姿勢や運動の変化を身体構造に結び付けるのではなく、運動システムの作動に結び付けるわけです。つまり運動はどのように生じ、どう維持され、問題はどのように生じているかという視点で運動や運動変化の状態を見ていくわけです。前回素朴なシステム論的アプローチの第二段階で、身体が環境などと相互作用して慢性痛の安定した状態にあると述べましたが、これはまさしくシステムの作動によって生じた状態を見ているわけです。

僕たちが学校で習っている視点(要素還元論)とシステム論の一番異なっているのはこの点です。要素還元論では運動問題が起きると、目に見える構造や要素(筋力や柔軟性など)に原因を求めます。しかしシステム論では構造や要素より運動システムにどのような作動が起きてどのような状態が生まれているかを見ていくのです。つまり様々な要素の相互作用の結果生じているのはその状況だからです。まあ作動を見ていくのですが、作動自体は見えないのでその結果として起こる状況や状況の変化を見ていくことがシステム論の特徴です。

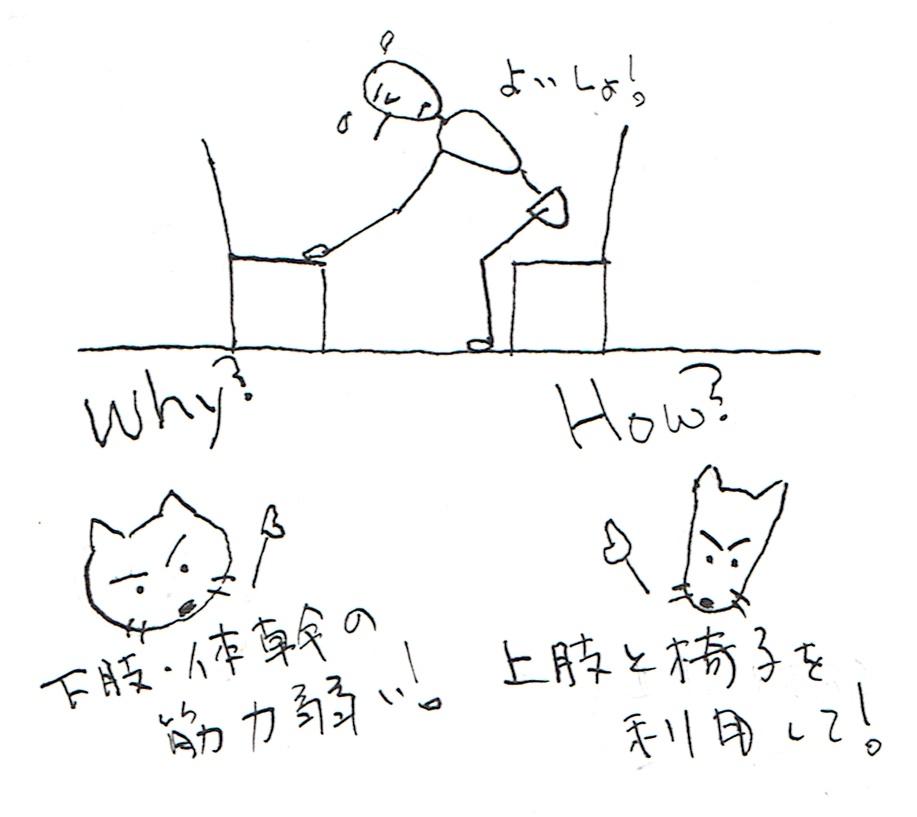

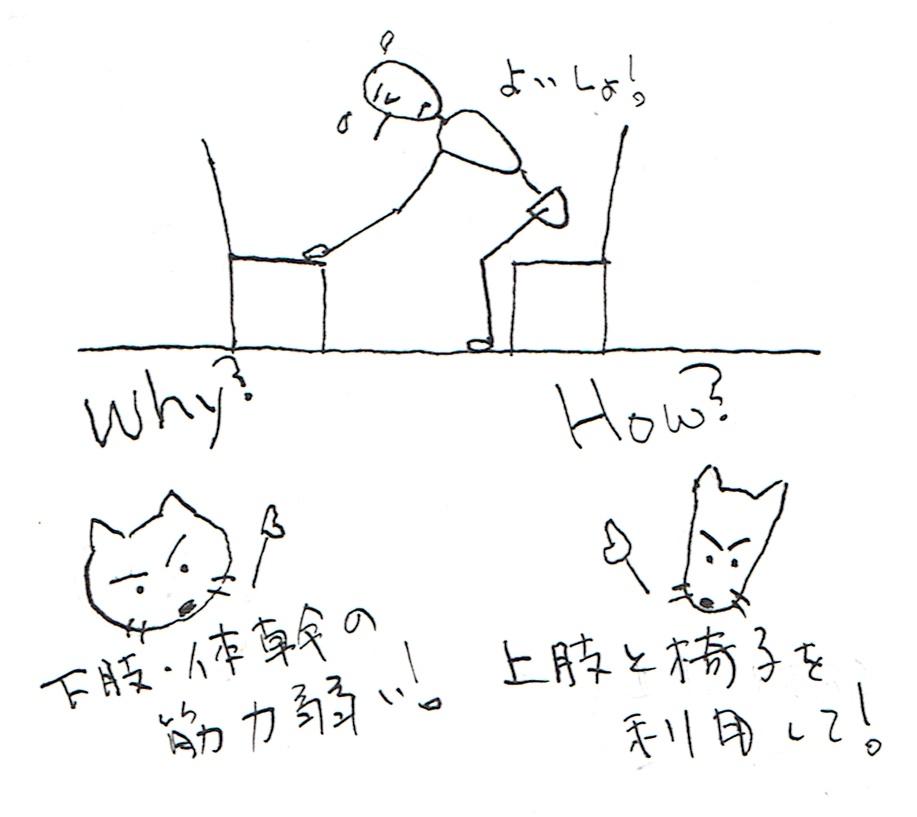

もっと言えば要素還元論では、問題が起きるとwhy?(なぜ?)と問を立てて要素や構造に原因を探し、その原因となっている要素や構造を何とかしようとします。

一方システム論では問題が起きるとhow?(どのように?)と問いを立て、どのような作動、つまりどのような状況で問題が起きたかを探るのです。問題解決は問題が起きるその状況を変化させる、つまり別の良い結果が出るような状況変化が起きる様に試行錯誤をすることになります。(これについての詳しい説明は拙書「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版 をご覧ください)

結局システム論と要素還元論との根本的な違いは、説明の焦点をシステムの構造に当てるか作動に当てるかの違いであると言えるのではないかと思います。

素朴なシステム論的アプローチにおいても、やり手のセラピストたちは言葉にはならなくても、システム論的な視点を経験を通して身に付けているわけです。そしてしばしば要素還元論とシステム論の視点を行ったり来たりしながら渾然とした思考の中で問題解決をしているわけです。

さて、この点を踏まえて次回から「外部から作動を見るアプローチ」を具体的に説明します。この代表的なアイデアは「動的システム論」や「生態学的アプローチ」とそれを基にした「課題主導型アプローチ」になります。(その6に続く)

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「ベルンシュタインを読む!(その6)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

ベルンシュタインを読む!(その6)2013/1/14

いまだに根強い古典的な運動プログラム説に対して、ベルンシュタインは自由度と多義性という問題を提起しました。これらの問題を乗り越えて運動を制御するための彼自身のアイデア…、それが感覚調整による制御と協応による自由度の制限です。

かような冗長なシステムにおいては、もし中枢神経系からある筋を収縮させるような命令が出されたとしても、10回中10回とも異なる動きになってしまう可能性があるわけです。このようなシステムの制御は「感覚器が継続的にシステムを監視してはじめて可能になる」とベルンシュタインは述べています。

そして協応とは「運動器管の冗長な自由度を克服すること、すなわち運動器管を制御可能なシステムへと転換することだ」と説明されています。これだけだとちょっとわかりにくいので、川人光男 他編「岩波講座 認知科学4 運動」の第1章「運動制御への生態学的アプローチ」(佐々木正人著)を参考にして、もう少し具体的に見てみましょう。

例えば自動車にはタイヤが4つあります。もしこの4つのタイヤをそれぞれ別々に制御するように設計された車があったとしたら? 誰も安全に運転できないですよね。しかし実際には車輪が結合されることで操縦の際の自由度は大幅に削減されています。

これが協応のイメージです。「複数の筋や関節などが、それぞれお互いを拘束し合い、ひとつの機能的な単位として作動する仕組み」と言ってもいいかもしれません。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

さて、原因解決アプローチが効力を発揮できる「ある条件」とは何でしょうか?

大きくは二つあげられると思います。

一つは、「原因と結果の因果関係が明確な場合」が考えられます。

といいますか、この因果関係が明確でなければ、そもそも原因解決アプローチは成り立ちません。問題の原因を探し出して、その原因を改善することがこのアプローチの売りですので。

しかし、僕たちが日常経験する諸々の問題においては、明確な因果関係を想定できることというのは、実はそれほど多くありません。

多くの問題は、複数の原因らしきものが複雑に絡み合って明確に原因を特定できなかったり、そもそも原因がわからないといったこともよくあります。

特に対象とするもののシステムや仕組みがよくわかっていない場合には、単純に因果関係を想定することが難しいと言われており、ともすると間違った因果関係を想定してしまうことさえもあり得ます。

このことを説明するときに僕たちがよく引用する例を以下に紹介します。マトゥラーナ、ヴァレラ著「オートポイエーシス-生命システムとはなにか」という本の巻頭言にビアが挙げている例です。

例えば、今まで自動車を見たことがない人がいたとします。

ある時その人の前で自動車が止まって動かなくなりました。するとドライバーが出てきて、ボンネットのふたを開け、ラジエータに水を入れました。しばらくすると再び自動車は動き出して、その人の前から走り去っていきました。

この場面を見てその人は、「ああ、あの人を乗せて走る金属の物体は水で動くんだ!」と思ってしまうかもしれません。

といった感じなのですが、いかがでしょうか?

僕たちは自動車の仕組みを良く知っているので、この場面を見ても「自動車が水で動く」という因果関係は想定しません。自動車がガソリンで動くことは当然のこととして知っています。

この場面では、きっとラジエータ液が不足してオーバーヒートを起こしたので、ラジエータに水を補給したのだろう、と想定するでしょう。

しかし、自動車のことをまったく知らない人がこの場面を見たらどうでしょうか?

その人が見たものはまさに、「自動車が止まる」→「水を補給する」→「再び自動車が動き出す」という場面なのです。

「自動車が水で動く」と判断してしまうのも無理はないかもしれませんね。

さあそれでは、人の運動に関してはどうでしょうか?

実は人の運動システムについては、まだよくわかっていないことがたくさんあります。よくわかっていないシステムにおいて安易な因果関係を想定すると、間違えてしまう可能性がある、ということは理解しておいていただきたいと思います。

続く・・・

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

【CAMR情報】

CAMR基本テキスト、CAMR公式Facebookページ、

CAMR公式ホームページ