臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「3分でわかるCAMR!前半」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

3分でわかるCAMR!

まずは前半1分30秒 (^。^)v

秋山です。新しく訪れてくださったみなさん、いつも見てくださるみなさん、ありがとうございます。投稿も増え、過去の記事までさかのぼりにくくなってきましたので、ここらで再度ざっくりと説明を。

もう少し詳しくは、当facebookページのノート「CAの旅お休み処シーズン1」を、さらに詳しくはCAMRホームページhttps://rehacamr.sakura.ne.jp/をご覧ください。

CAMRはシステム論に基づく、新しい運動の見方です。

特徴その1.「状況一体性」

運動は状況の中から生まれます。そして運動は状況を変化させ、変化した状況は運動を変化させ・・・、と続き、人は状況に適した運動を生み出していきます。正しい運動の形を覚えるよりも、状況に応じた運動を瞬時に生み出していくことが重要と言えます。

特徴その2.「人は生まれながらに自律した運動問題解決者」

私達は状況に即した運動を自分で作り出す力を持っています。これは病気や怪我で麻痺を負った方でも、そうです。今まで異常と言われた運動も、その状況でできるだけ適応的に振る舞おうとした結果だと言えます。ただ、結果が常に上手くいくとは限りません。達成できないこともありますが、運動者自身がやり方を決める(生み出す)ことが大切です。

後半に続く~。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

スポーツから学ぶ運動システム(その5)

ベルンシュタインがもう一つ提案しているのは、「課題達成時の知覚情報の予期的利用」である。ここでは射撃あるいはアーチェリーを例に説明してみよう。 選手は環境の状態を全身で感じながら、的に向かって銃をズドンと撃つ、あるいは弓で矢をビシュッと放つ。弾や矢は空中を、重力や温度、湿度、風などの影響を受けながら的に向かい当たったり外れたりする。

選手はその結果を全身の知覚によって知り、修正を加えるわけだ。たとえばその時、その場の環境の状態を全身の知覚を用いて感じる。着弾点が思ったより低かったり、右にずれたりすると環境の中から拾い出した「湿気が高いな。今は空気抵抗が思ったより大きい」とか「今の右向きの風の影響でこの程度のズレが出た」などと考え、修正を予期的に行い、次を放つ。そしてまたその結果をフィードバックしては、次に予期的修正を加える。・・・これが「課題達成時の知覚情報の予期的利用」と言うことである。

たとえば前に出た職人の腕の動きは一回一回微妙にずれるけれど、釘とハンマーの接触を視覚や全身の筋感覚によって毎回予期的に修正しながら課題達成しているから、異なった運動で同じ結果を生み出すことができるとしているわけだ。初心者の間は、失敗が多いが、その結果はフィードバックされ、全身の知覚情報と照らし合わせて予期的な修正の仕方を学んでいくのである。結果が上手く行けば「その調子で」繰り返すことになる。

つまり協応構造で運動を毎回作りだし、ある程度安定して似た運動を繰り返せるようになる。繰り返し練習はこのために必要である。しかしその中でも微妙にずれてしまう毎回の運動の軌道をその課題達成時の知覚情報を予期的に用いることで毎回課題達成をやり遂げているのである。そしてこのためにも莫大な時間が必要となるわけだ。間違いをどのように修正するか、回りの環境や状況の影響を受けながら、予期的に修正するためには莫大で異なった状況を繰り返す経験が必要である。

生態心理学のギブソンは、骨格とそれをつなぐ軟部組織や筋群、視覚、聴覚、嗅覚、味覚などが一体になって構成される人の身体をボーンスペースと呼んでいる。彼の言う触覚系(筋の固有覚を含む)は、全身常に一体となって対象物を動きながら知覚し、同時に自分の体の状態も知覚しているとしている。

つまり学校で習ったように知覚とはそれぞれ視覚、聴覚、嗅覚などと独立したモデュールとして働いているのではなく、全ての知覚は同時に働いて課題達成に関わっているとしている。

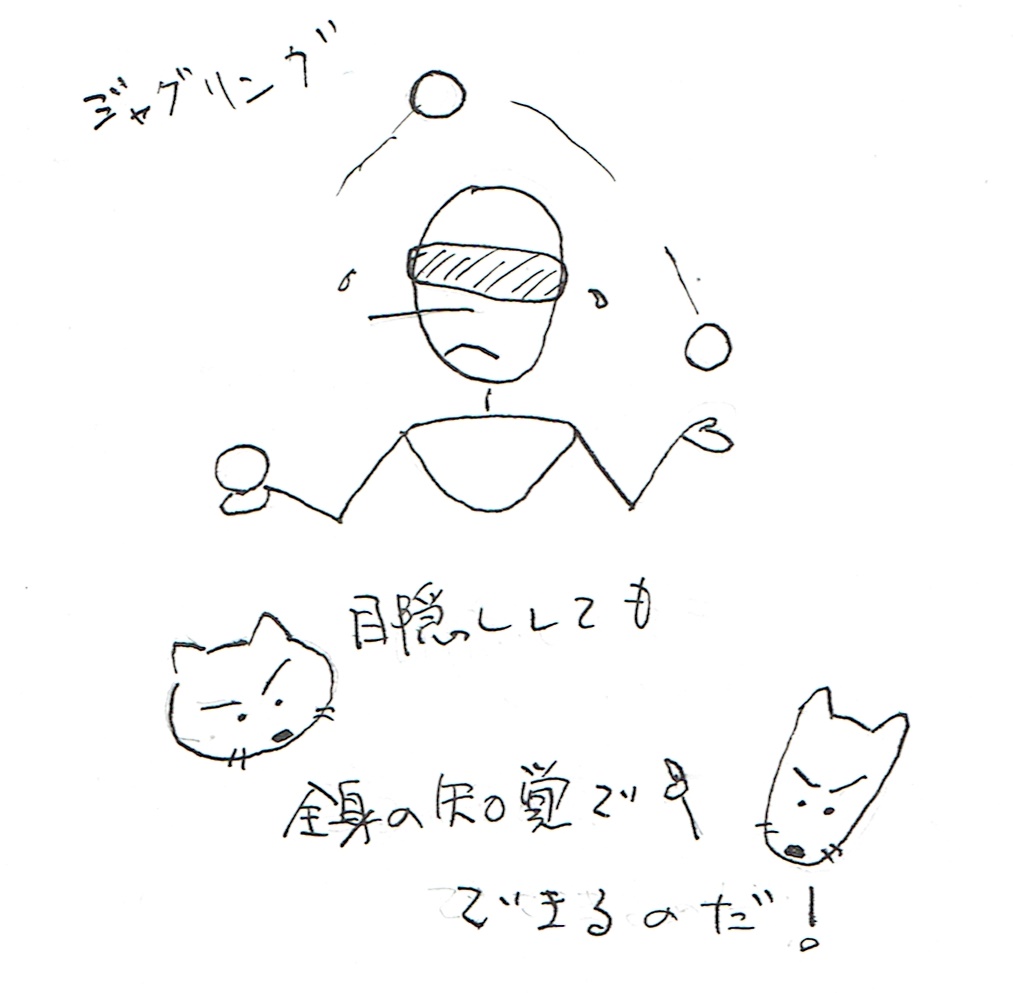

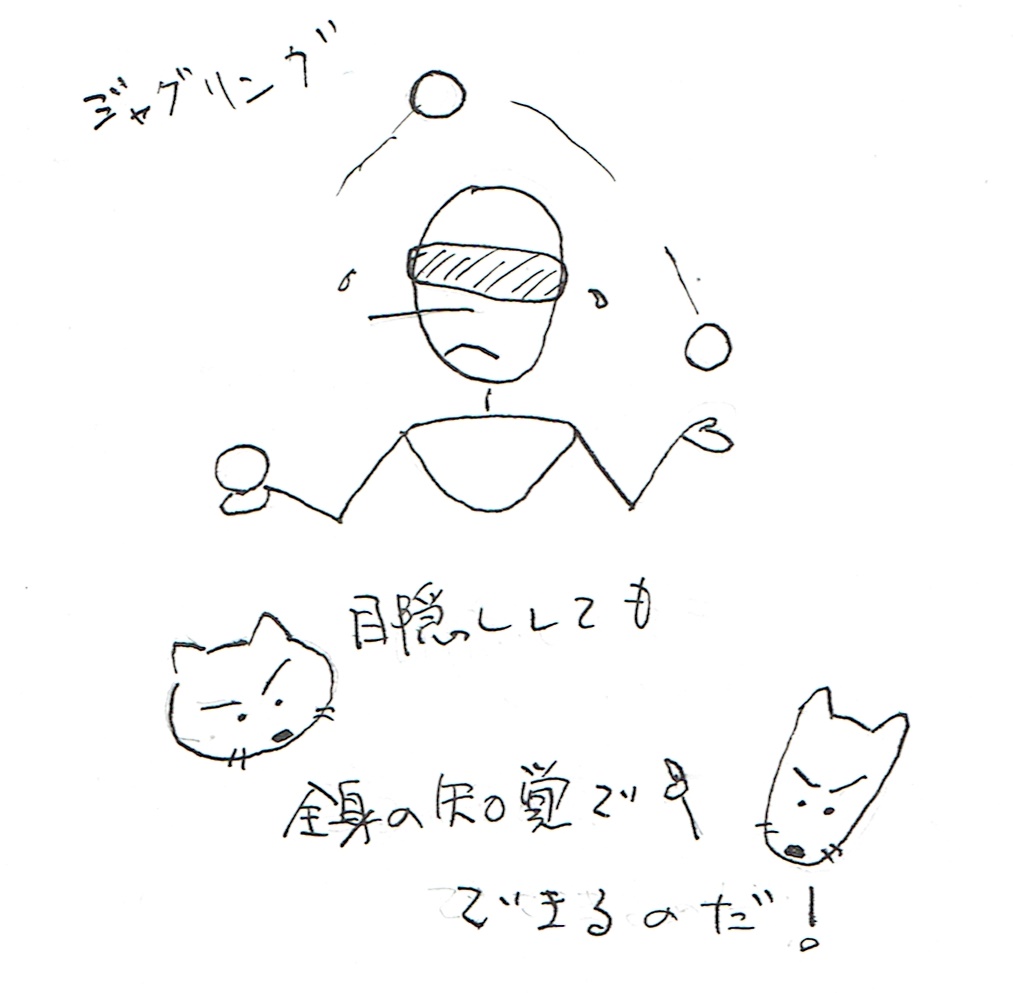

ジャグラーは初期には視覚を中心にコントロールを学ぶが、熟練してくると閉眼しても失敗なくできるようになる。視覚情報だけでなく、全身の緊張状態や体の安定、腕の動き、皮膚の感覚などの知覚情報を総動員してジャグリングができるようになるからだ。バスケやサッカーのノールックパスなどもそれと似た例だろう。

知覚学習とは、単独の感覚モデュールではなく、ボーンスペースによって全身的・全ての感覚間で行われるのである。(その6に続く)

#運動システム#ベルンシュタイン#協応構造#知覚情報の予期的利用

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「ADLは介護問題!その4」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

ADLは介護問題! その4 2014/2/16

~動作は環境の中で形になる~

秋山です。いろんなコメントありがとうございます。嬉しいです(^_^)

前回、ついつい「続く・・・」としたのですが、物語は大団円、あのまま終わった方が良かったかとも思いつつ、余談の投稿です。

この前のシリーズ「リハビリはADLに対して何ができるのか?」でも蛇足のその4を投稿しています・・・。進歩無いです・・・(^^;)

このタイトルで書き始めた時、「介護職がやればいい問題」と誤解されないかという懸念がありました。「介護問題」というのは、「介護という視点無しでは解決しない問題」ということです。結果的に介護職の果たす役割は大きい。では、介護の視点とは?

正直なところ、今そこをどう書き表すか考えているところです(^^;)ただ、「自立-全介助」という単一の軸では実生活のADL問題は解決しないと思っています。「ADL能力」は、固有の形が体の中に蓄えられていているのではなく、その行為をやろうとする環境があってその中で初めて形作られます。

Aさんはお茶を飲みたいと思った。よっこらしょと立ち上がり、自分でお茶を入れて飲んだ。または、「おーい、お茶」と、家族に入れてもらった。どちらのやり方でも問題は解決です。CAMRでは解決方法(やり方)に優劣をつけません。どちらもある環境の中で選ばれた方法です。CAMRがひとの運動の特徴としてあげている「状況一体性」(詳しくはホームページをどうぞご覧ください)は、ADLにも通じることなのです。

言葉足らずのシリーズに拘わらず、読んでいただきありがとうございました。新シリーズ構想中です。ではまた!

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

スポーツから学ぶ運動システム(その4)

従来、運動学習は人の運動システムを機械にたとえて説明されてきた。機械のように頭の中にプログラムがあり、同じ動きを繰り返し生み出していると考えられてきた。運動学習は、頭の中にプログラムを作るために同じ運動を繰り返すのである。その結果、一つのプログラムによって同じ運動が生まれ、同じ結果が生み出されると考えられた。

しかしこれは間違っているのではないか。人の運動システムは機械とはまったく異なる作動原理で動いているのではないか。まあこれがベルンシュタインの出した結論である。人の運動システムは機械とは丸っきり異なった性質を持っているし、頭の中にあるプログラムで同じ運動を生み出しているわけでもないだろう。(実際スキーマ説のように修正されたプログラム説も後に出てきた。このスキーマ説に影響を与えたのもベルンシュタインと言われている)

ではどのようにして人の運動システムは毎回異なった動きで同じ結果を生み出しているのだろうか?この説明のためにベルンシュタインは2つのアイデアを提案している。

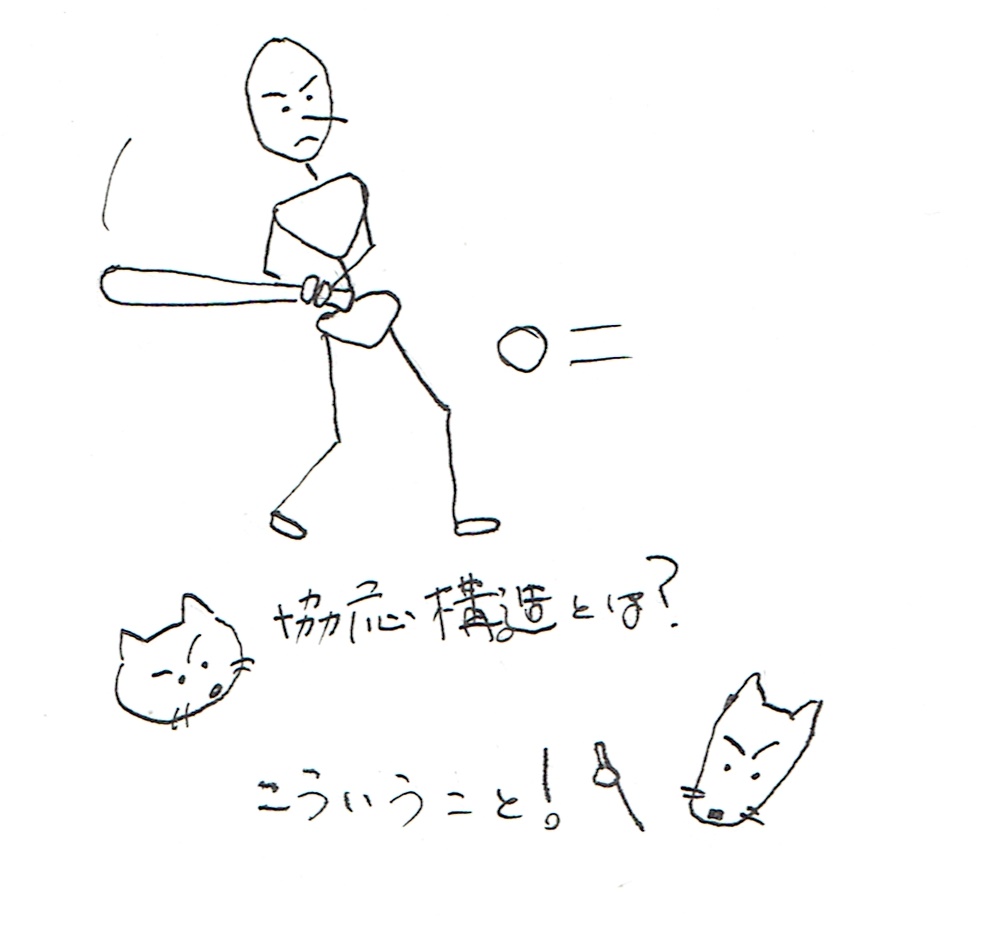

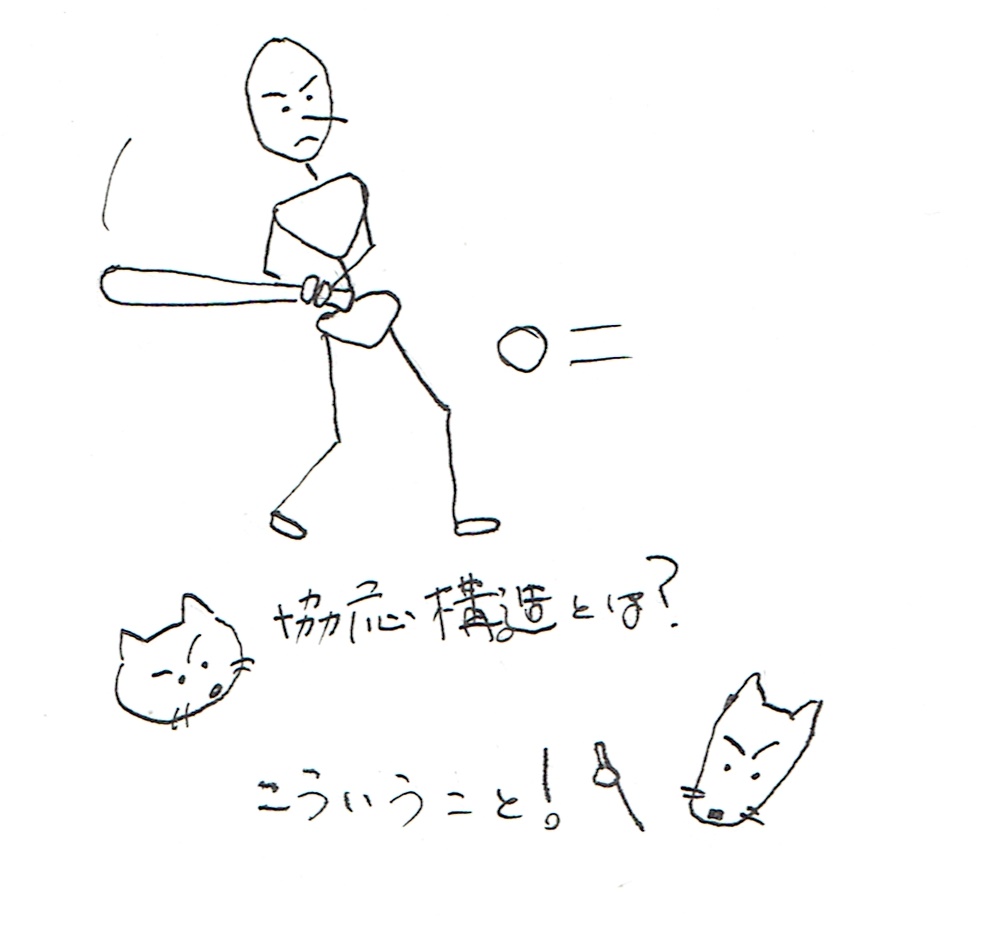

1つは協応構造だ。筋・骨格的なレベルあるいは神経的ないくつかのレベルで、動きを制限するような協応的な構造が作られるのだ。構造的に動きはグループとして限定されるので一つ一つの細かな筋をコントロールする必要がなくなる。

たとえばスポーツでみると、初心者は体幹や四肢の動きがバラバラで協調性が見られないのに対して、上級者はその人らしい体の構え、フォームを持っている。プロ野球の打者やプロバスケットポールの選手は、自分らしく安定したフォームができるまで数え切れないほどの練習を繰り返す。

ピッチャーの投げたボールは様々な速度、コース、球種で打席に届くが、そのボールがある範囲内におさまっていれば打者はその人らしいフォームでバットスィングをするものだ。それは繰り返しの結果のフィードバックによって課題を達成するために便利なベースとして作られた協応構造があるからだ。

繰り返しの練習は、頭の中に固定的なプログラムを作るためではなく、より良い結果を生み出すための構え、ベースとしての協応構造を生み出すための過程である。職人やアスリートの一人一人はたくさんの試行錯誤の中から、自分に合った課題達成のための協応構造を発見し、作り上げるために繰り返し練習を必要とするのだ。

そして一旦できてしまった協応構造も、しばらくその課題をしなかったり、身体的・状況的な変化(体型や筋力変化、環境変化など)が生まれると良い結果は生まれにくくなる。だからイチローのように一流選手になってからも、その時、その状況に相応しいように協応構造を修正するために基礎となる素振り練習をやめないのである。やめるとその協応構造を基にした課題達成方法と実際の状況変化の間にズレが生じて良い結果を生み出せなくなるからだ。

そして実際の状況変化に応じるために必要なのが、ベルンシュタインが提案したもう一つのアイデア、「課題達成時の知覚情報の予期的利用」のスキルである。(その5に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「ADLは介護問題!その3」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

ADLは介護問題!その3 2014/2/6

~悪循環・良循環~

秋山です。

先日のベーシックコースで多くの示唆をいただきました。今回の投稿もその影響有り、です。始まり、始まり・・・

AさんのADL(能力)は変化しませんでしたが、生活問題は解消しました。これは、「機能はプラトーだから用具を工夫」というリハビリでお馴染みの解決方法とは違います。Aさんの状況変化をもう少し見てみましょう。

以前の問題はなんだったのか?

尿失禁→介護量が増えて家族もイライラ→Aさん萎縮→尿失禁が続く・・・という悪循環にはまっていました。ご本人にとっては尿失禁がもちろん直接の原因ではありますが、それに続くこの悪循環(家族への申し訳なさなど)がこの問題を更に大きくしていました。

尿失禁をなくそうとするアプローチやポータブルトイレを使う練習は効果がありませんでした。これらのアプローチは「頑張ってもうまくいかない」という結果に終わり、むしろ悪循環を強めてしまいます。自分ではコントロールできないことを「自分で解決しなさい」というアプローチはむしろ悪循環を強めてしまいます。(これらのアプローチが「偽解決」です。詳しくはHPなど)

さて、ここでこの悪循環を断ち切る手段になったのは、視点の転換でした。目標は「尿失禁をなくす」ではなく「この悪循環を断ち切る」に変えたのです。介護職の努力により、「失禁しても衣服の汚染がない」という状況を作り出し、結果介護量が減りました。実はこれは「ブリーフセラピー(短期療法)」の応用です。HPを参照ください)

このアプローチにより、実際に深夜の介助はなくなり、洗濯物も減少しました。この変化は家族のゆとりやご本人の自信につながり、日中排泄の失敗も減って、良循環に入ったのでした。めでたし、めでたし・・・

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!