臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

俺のウォーキング:理学療法士らしく(その4)

俺のウォーキングの目的は、痛みを予防・改善しながら、身体リソースを豊富にし、痛みが起きない歩行で健康をアップさせることであった。しかし、現実の世界ではしばしば目的の達成を邪魔してくるものがあるのである。

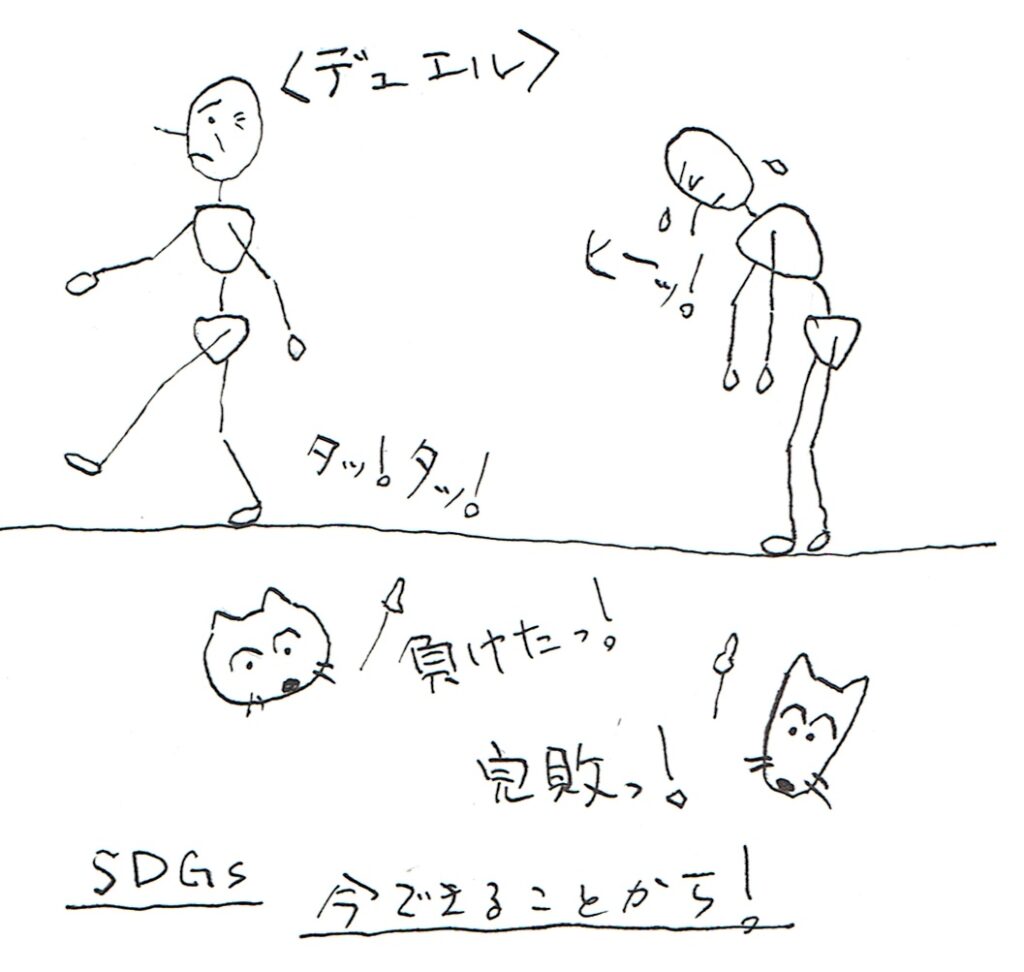

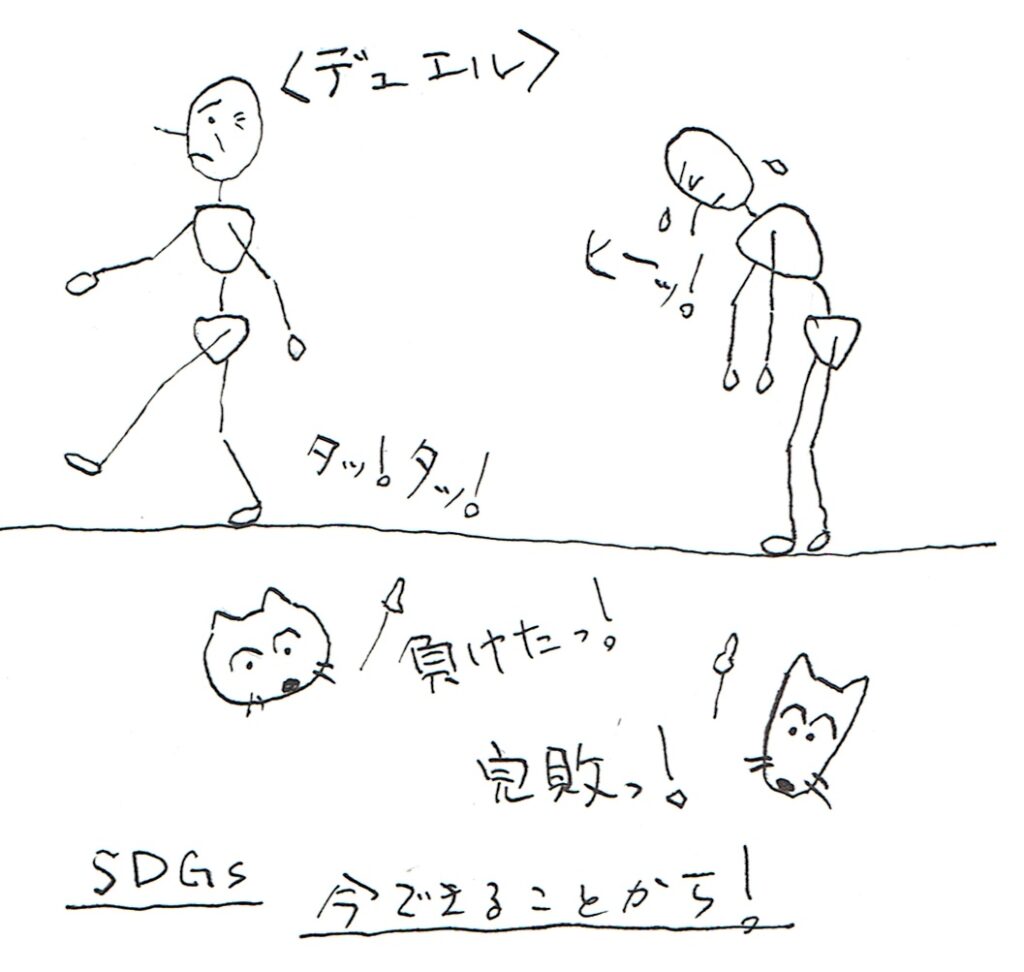

「俺のウォーキング」においてそれは「デュエル」であった。俺がそれに最初気がついたのは歩き始めて3日目だった。毎日同じ時間に歩いているのだが、いつも決まった5-6組の人たちが歩いている。その中に白髪の70代前半と思われる男性がいる。3日目のこと、その男性が前をゆっくりと歩いているので追い越したのだが、その後すぐに抜き返されたのである。俺は少し脚を速めて抜き返そうと思ったが、むしろ距離はどんどん離されていく・・・結局「デュエル・ロード」とその後に呼ぶことになった道路の端にたどり着いてしまった。彼はそこにある公園に小休止という風に立ち止まる。素知らぬ顔で僕の方を見ようともしない。しかし、明らかに勝ち誇っているのである。

俺は汗をかき、息を乱していた。結構真剣に歩いたのだ。だが早く歩けないし、体力もない。白髪の年上の男性は明らかに息も乱していない。涼しい顔である。

もちろんなんと言うことはない。少し悔しかったので早足で追い抜き返そうと思ったのだ。ただそれだけである。が、これがなぜか抜けない・・

そもそもが俺のウォーキングの目的は「痛みが出ないように」であるから、デュエルなどはもってのほかである。無理をすれば痛みが出るものだ。だから「俺は抑えながら歩いているから、遅いのが当たり前である」と努めて冷静に考える・・・

しかし、その後、なんと一週間の間に、3回も追い越され、突き放されてしまった。そして公園で立ち止まり、素知らぬ顔で「ふふん!」とやっているのである。まるで俺が歩き始めるのを隠れて待っていて、後から追い抜くことを計画しているのではないか?と思わせる。

もちろんなんと言うことはない。歩行時にはナイキの提供しているランニング・ソフトを利用しているのだが、開始時の俺の1キロ当たりの時間は12分40秒以上もかかっている。元々速く歩くつもりはなかったのでのんびりと景色を楽しみながら歩くつもりだった。だから遅いのだ!と思うのだが、やはり悔しい。「今に見ておれ!」などという言葉が自然に湧き上がってくるのだから仕方ない(^^; 俺は彼に尊敬の念を込めて「白い狩人」という通り名を捧げた。白髪でいつも俺を後から追ってくるからだ。

早速家に帰ってプログラムを考え直した。開始前の体幹のストレッチと下肢のリリースを念入りにすることにした。また歩行時に「歩幅を少しずつ広くする」という課題を取り入れることにした。元々痛みを避けるために人より歩幅が小さいのだ。俺は家の近くのガードレールで色々試す。このガードレールの三本の柱の間を普通に歩くと9歩強で歩くのだが、まずこれを8歩で歩くという課題とした。ただいきなり速度を上げた歩行でこれを試してみると、膝に軽い痛みのような微妙な違和感が生じる。先々では痛みになりそうだ・・・ゆっくりと慣らさなくてはならぬ。

そこでしばらくデュエル・ロードを歩くのを止めた。他の道路で自分のペースで牙を磨くことにしたのである。そして俺の通り名は「白い狩人」に対抗して「灰色のオオカミ」とした(^^;(灰色は頭の色からとった)

そして「白い狩人」との決戦は3週間後と定めた!3週間あれば筋力・体力などの身体リソースも改善し、安定しているだろう。さて、勝敗はいかに!?(その5へ続く)♯持続可能な社会のために今、この場でできる事を考えてみよう!

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「リハビリはADLに対して何ができるのか? その3」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

リハビリはADLに対して何ができるのか? その3

~セラピストは何を見直すか?~

秋山です。その2で「状況が変われば結果も異なる。セラピストが結果をコントロールすることはできない」と書きました。なら、それぞれの状況下にセラピストが入り込めば良いではないか、と考えられます。病棟ADLに対してアプローチするのなら病棟での実際のADLの時間帯に、家でのADLならば家に出向いて。CAMRはこの考え方自体を否定するものではありませんが、場面を変えても従来の考え方でのADL訓練では効果が出にくいとみます。

CAMRで言いたいのは、管理的なADL評価や訓練では効果が出ないということです。自らが「管理的にやってます!」と公言することは少ないでしょうが、クライアント中心を旨としながらも、現実の訓練は知らず知らずのうちに管理的になってしまっている可能性もあります。

セラピスト「じゃあ、上着を着る練習をしましょう」

クライアント「えーっと・・・」、セ「この前、やり方を覚えましたよね。まずは?」

ク「右手?あれ?」

セ「左手からですね。こう持って、こっちに・・・」

ク「ああ、そうだった。次はこうで・・・」

セ「そうそう」、(一応着て)セ「後ろがたくれてますね(と、キュッと引き下ろしてあげる)。はい、ではもう一度やってみましょう」

こんな例はありませんか?この場面そのものが悪いというのではありませんが、これを繰り返すことと、クライアントが自律した日常生活を送れるようになることにギャップを感じた方、講習会で語らいましょう(^_^)

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

俺のウォーキング:理学療法士らしく(その3)

俺のもう一つの運動問題は、左股関節の荷重時痛である。元々若いときからパソコンが好きで、人より長い座位時間を過ごすのが習慣だったのだが、50代の最後の2年間は特に執筆活動などで毎日10時間も座り続けることがあった。その頃から座っている間はなんともないが、歩き始めると左股関節に荷重時痛を感じ、痛みがひどいときは跛行が出て歩くのにも苦しむという状態であった。

なぜ左の股関節かと考えると、僕は立っても座っても左重心である。荷重側の筋肉は自然に体重を支えるために長時間の収縮状態を強いられることになる。すると自然に筋の短縮が起こるのだろう。しかも座位姿勢の中で作られる短縮である。これが立位での歩行になると、無理に伸ばされストレスがかけられ、関節の動きにも悪い影響を与えるために痛みになっていると考えられる。

これまではストレッチと階段昇降などいくつかの運動課題設定によって一時的な改善をしてきたのである。しかしこれで痛みは軽快しても一時的なもので、一時間車の運転をした後、車を降りて歩けば痛みは再発している。もちろんテレビや映画鑑賞など1時間もじっと座っているとすぐに痛みは再発する。結局一時的な痛み改善だけをここ数年繰り返してきたのである。

仕方なく1年前からスタンディングデスクを買って、そちらの方で仕事をするようにしていたが、やはりなんとなく落ち着かない。本屋での立ち読みに慣れているおかげか読書は良いのだが、文章を書くときは居心地が悪くてついつい座りデスクに向かってしまう。

このような慢性痛は身体の構造面の変化だけでなく、座位時間が長いなどの生活習慣、特に運動習慣の不足が大きな原因であることが多い。

つまりウォーキングのようなアクティブな全身運動を継続的に行うことで改善に向かう可能性が高い。

結局俺は理学療法士らしく、様々な健康問題・運動問題をウォーキングによって解決しようと思ったのである。まあウォーキング一つで、高血圧、肥満、様々な慢性痛などの改善の一石3鳥を狙ったわけだ。

やることは明確である。つまり痛みの出現を予防することだ。無理をしないで様子を見ながらゆっくりと運動量を上げ、更に徐々に坂道や階段、あぜ道、山道などの多様な環境内での歩行へ移って、柔軟性、筋力、体力などの運動リソースを豊富にし、歩行スキルを多彩にするのである。

さていよいよ次回から実践報告である。(その4に続く)♯持続可能な社会のために今、この場でできる事を考えてみよう!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「リハビリはADLに対して何ができるのか? その2」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

~「訓練が生活に活かされない」とは?~

秋山です。ADL訓練でできても実生活でできないということがあります。病棟スタッフから「もっとリハビリでやって」と言われたり・・・。よく困りましたし困っています。でも、それは本当に"問題"なのでしょうか・・・。

訓練でのADLと病棟でのADL、そして家でのADLは、全く別の活動です。たまたま結果が一致することもありますが、一致する必要は無いのです。同じ動作(例えば更衣とか)でも、場面(=状況)が異なれば結果が異なることもあります。

例えば、訓練ではセラピストの監視下、時々口答指示では何とか更衣できる方が、病棟ではちょっとやって難しいと「疲れたから手伝って」スタッフ「できることは頑張ってやりましょう。もっとリハビリで指導してもらわなきゃね」と更衣が自立していないという問題になる。家では、じっと待っておけば、妻「はいはい、服着るわよ」と着せて何事もなかったかのように家事に戻り「早くご飯食べちゃってよ。片付かないから」

訓練場面と家では状況が異なります。行為者は自律した運動問題解決者として、その状況に応じた自分なりの課題達成を図ります。セラピストが結果をコントロールすることはできません。

では、ADL訓練に意味はないのでしょうか?いやいや、やはり私達はADLを手放してはならないのです。続く。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「システム論の話をしましょう!」「治療方略について考える」に続いて、CAMR入門シリーズの第三弾が出版されました!

西尾 幸敏(著)「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

本書はCAMR入門シリーズの第三弾となります。今回は「ピリッ」とスパイスのきいた内容です。

本書では「正しさ幻想」として、セラピストが比較的陥りやすい盲点を指摘しています。具体的には二つ挙げており、一つは「正常運動」とも呼ばれる、健康な若い人が実験室の中という普段の生活ではあり得ないような特殊な状況で行なった運動を「正しい運動」としてモデルにすることについて、そしてもう一つは、脳卒中治療ガイドラインなどに代表されるような、EBMを背景にしたプログラム選択の指針について言及しています。

どちらも適切に用いればとても有益なのですが、動作分析に際しては運動の形の奥にあるものへの眼差しの必要性を指摘し、プログラム選択にあたってはしっかりと状況を見て自ら考えることの大切さを訴え、いずれの場合にもただ頭から盲信してしまうことへの注意を呼び掛けています。

僕は人一倍思い込みが強く頑固な方なので、このあたりのことには本当に苦労した記憶があります。読者のみなさまにおかれましても、盲信の罠にはまっていないか、ぜひ一度自らの臨床を省みる時間を持っていただきたいと思います。

Camrer(カムラー:CAMRを実践する人)の一人として特に興味深かったのは、第3章から第4章にかけて、具体的な症例を挙げて説明している部分です。

なかでも、脳血管障害後の筋緊張の亢進を患者さんによる「問題解決」と捉えているところは、CAMRの真骨頂といっても過言ではないでしょう。なぜなら、脳血管障害後の筋緊張の亢進は通常「症状」と捉えられているからです。そのような常識を前にしながら「問題解決」と捉えることは、理論を道具と考え、システムを内部から観察するCAMRの視点をもって初めて可能になります。

(CAMRの視点をもう少し詳しく知りたい方は、CAMRの基本テキスト西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版をご参照ください)

目次

CAMR入門シリーズ③ 正しさ幻想をぶっ飛ばせ! ~運動と状況性~

この本について

目次

第1章 「たった一つの正しさ」を追い求める社会病理

1.巷にあふれ返る「正しさ幻想」

2.正しい歩き方? ~セラピストが出会う「正しさ幻想」

3.運動は真空中で起きているのではない

第2章 運動と状況性

1.患者さんからの怒号を浴びて

2.状況の中での運動

3.健常者の歩行の特徴は、形ではなくその作動にある

4.前節の補足説明 ~疑問の声にお応えして

第3章 「正しさ幻想」が招いた悲劇

1.正しいアプローチ?

2.症例紹介

3.ガイドラインに沿ったプログラムではあるが・・・

4.いろいろなところに潜んでいる盲信の罠

第4章 CAMRの視点

1.運動システムの作動原理

2.症状か?問題解決か?

3.問題解決方略を見抜け!

4.多要素多部位同時治療方略

5.理論は道具、状況に応じて使い分ければ良い

6.正しさ幻想をぶっ飛ばせ!

編集後記

CAMR研究会について

著者紹介

著書

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!