臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

CAMR入門シリーズの第四弾が出版されました!

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

本書はCAMR入門シリーズの第四弾となります。

今回は歩行をテーマとした二部構成になっています。第一部は、シリーズ前作「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!~運動と状況性~」と似た流れで、運動の形から運動システムの作動の特徴へ、評価の視点の転換をオススメしています。

CAMRではお馴染みのアイデアですが、人の運動システムは運動の「形」を維持するシステムではありません。歩行などは良い例で、普通にアスファルトの上を歩いている時はいわゆる「正常歩行」に近い形で歩いていても、路面が凍結した場所では、少し腰を落として背中を丸めて小刻みに歩きます。あたかもパーキンソニズムでもあるかのように。

要するに運動システムは「形」などはいかように変えてでも、安全・快適な移動という課題を達成するための「働き」を維持しているわけです。このような運動システムの作動の特徴こそが、「形」の奥に横たわる本質だと考えられます。

第二部は著者の体験に基づく物語で、「課題を中心に運動が自己組織化される」というテーマが、スリリングなデュエルを通して展開していきます。膝や股関節の痛みが改善し歩行の形が変わっていく一連の過程は、僕たちの臨床にも多くの示唆を与えてくれるものと思います。

どちらも楽しく気軽に読める物語でありながら、しっかりとCAMRの考え方が盛り込まれています。

効果的な英語学習法の一つに「多読」というものがあるのですが、これはやさしい英文にたくさん触れることで英語の基本構造や仕組みの理解を促すというものです。そういった土台ができると、その後の学習がとても楽にスムーズになります。そしてこの方法論は、新しいアイデアを血肉化する際にも有効だと経験的に感じています。CAMR入門シリーズを、そんな多読用ツールとしても活用していただけると嬉しいです。

本書がCAMRの理解を深め、日々の臨床を豊かにする一助となることを願っております。引き続きCAMR入門シリーズをよろしくお願いいたします。

目次

CAMR入門シリーズ④ 正しい歩き方? 俺のウォーキング

目次

第一部 正しい歩き方?-そんなに形が大事か?

第1章 「正しい歩き方」に物申す

1.世間に広まっている「正しい歩き方」

2.個人的な事情もある

第2章 形の奥に横たわる本質を見る

1.同化思想に与していないか?

2.運動の形の評価から作動の特徴への評価へ

3.ある新人セラピストからのメッセージ

4.他人の運動を支配できる人などいない

5.とはいえ「きれいに歩きたい」という人は実際にいる

6.こんな風に伝えたい

第二部 俺のウォーキング:理学療法士らしく

第3章 俺の健康問題

1,俺の決意

2.俺の膝の物語

3.俺の膝痛対策の詳細

4.俺の股関節の物語

5.俺の狙いと方略

第4章 俺の戦い「デュエル・ロード戦記」

1.俺を襲う不測の事態

2.俺のリベンジプラン

3.俺のトレーニング

4.俺の挑戦

5.自己組織化された俺の歩き方

編集後記

CAMR研究会について

著者紹介

著書

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

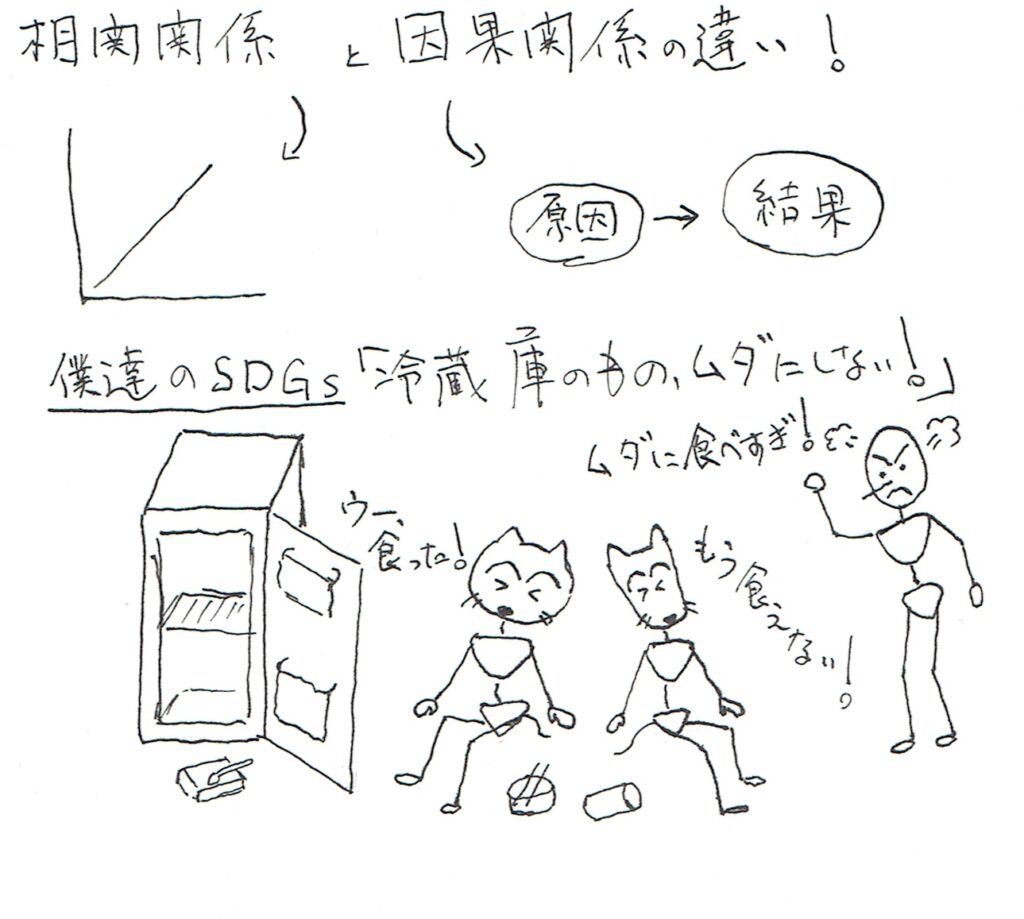

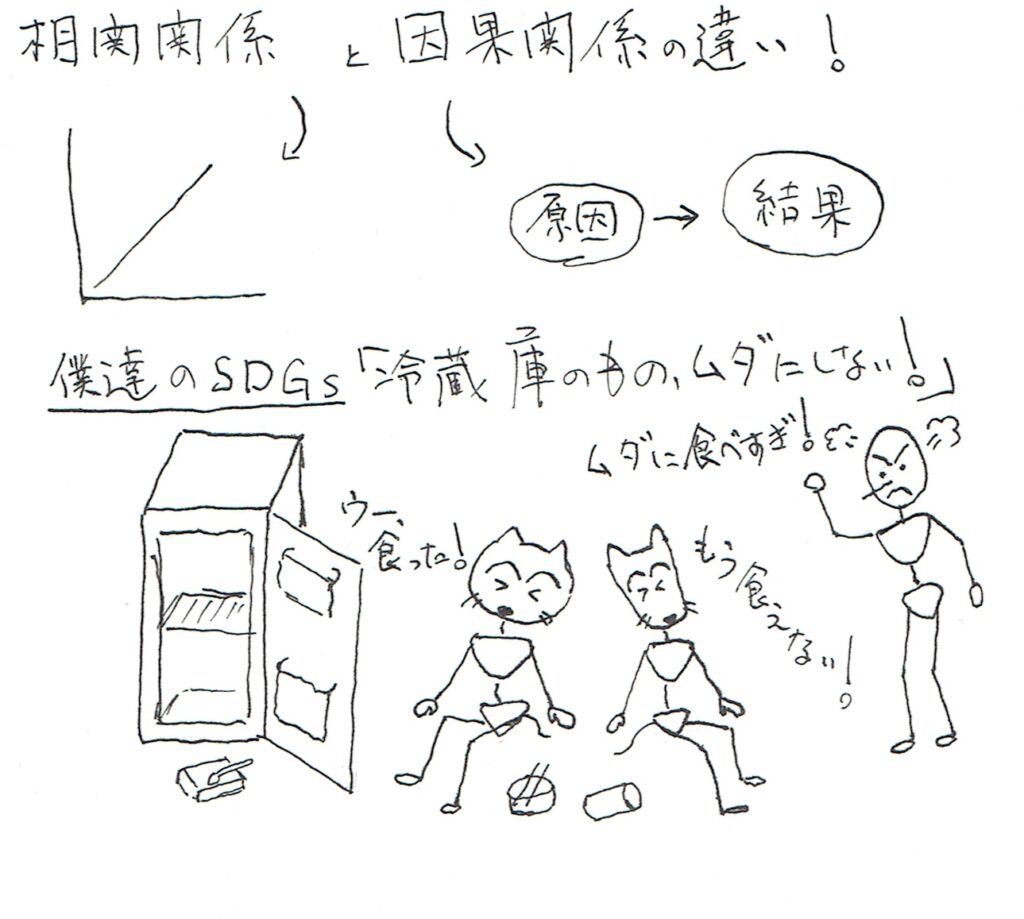

因果関係と相関関係の違い

片麻痺の臨床でよく出会う誤解は、「相関関係」と「因果関係」を混同することだ。たとえば「歩行がふらつくのは、立ち直り反応が悪いからだ」と言って、「立ち直り反応の促通」なるものをやっている。ここでは「立ち直り反応」が原因で、「歩行がふらつく」ことを結果とする因果関係を想定している。

でもよく考えてほしい。どう考えても、原因は脳の細胞が壊れたことである。その結果として、マヒが出て、立ち直り反応が低下し、歩行がふらつくのである。マヒも立ち直り反応の低下も歩行のふらつきもどれも結果に過ぎない。つまり結果同士の間に因果の関係を想定しているのである。

すると次の様な反論を受ける。「でも立ち直りが悪いから歩行がふらつくし、立ち直りが良いと歩行のふらつきもない。だから、立ち直りを良くするのだ」、と。

でもこれは「マヒが軽いと立ち直りも良いし歩きも良い。マヒが重いと立ち直りも悪いし歩きも悪い」という相関関係を言っているに過ぎない。

第一、「立ち直りを良くする」と言うが「立ち直りが悪くなったのは、脳の細胞が壊れて、マヒが起きているから」である。これが間違いなく因果の関係だ。だから立ち直りを良くするためには、脳の細胞を構造的あるいは機能的に再生して、マヒを治すしかないとなる。

見ていると他動的に、つまり介助して立ち直り反応の形を真似させることを繰り返している。これで脳細胞の働きを機能的に再生し、歩行も良くなるという。でもこの理屈で言うなら、そのやり方で原因である脳細胞も機能的に再生して、マヒも治っている理屈になる。

「でも、マヒは見た目変わらないようでも歩行は良くなる。つまり基のマヒも良くなっている」と反論されるが、別に介助して立ち直り反応を繰り返さなくても、歩行練習や他の動作練習を繰り返すと、人の知覚システムは使えるリソースを見つけ出し、それを有効に使う運動スキルを発達させるので、マヒのある体でも自然に安定した歩行を生み出すことは珍しいことではない。歩行が良くなったからと言って、マヒが良くなっているわけではない。

ともかく自分の頭で考えて、理屈に合うか合わないかをよく考えてほしいのです。相関関係を因果関係のように考えてアブローチするのは間違いだと言うことを。

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「大森荘蔵を読む!(その4)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

大森荘蔵を読む!(その4)

今回は因果連関が成り立つための3条件のうち、(2)恒常関係について見てみましょう。

ここでは、先行現象と後行現象の間の同一の関係の繰り返しが必要だと述べられています。現象自体、経過自体は異なっていてもいいのですが、その異なる経過における先行現象と後行現象の関係の同一性がなければなりません。

例えば、水面に無数の角度から光が入射すると、無数の方向へ屈折していきます。その一つ一つの光線は、入射角も違えば屈折角も違います。しかし、その無数の光の進み方すべてにおいて、入射角と屈折角のサインの比が一定だという関係は同一なのです(これをスネルの法則と言うそうです)。

この例では関係性が比較的明確ですが、適切な関係にさえ着目すればどんな場合でも関係の恒常性を提示できます。例えばもし入射光線がスネルの法則に従わずにてんでバラバラに屈折するとしても、入射角と屈折角を縦軸と横軸にとって方眼紙にプロットしていき、その点々を一筆書きで連続曲線で結んだならば、この連続曲線は一つの一変数連続関数で表されます。この場合も一応恒常関係が得られることになります。

そして長年の多種多様な恒常性のテストを受け、一度でも恒常性が破られたものは捨てられるという淘汰の結果生き残ったものが、今日僕たちが理解する恒常関係なのです。

しかし時空連続と恒常関係、この2つをもってしてもまだ因果連関が成り立つとは、言えないのだそうです。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

セラピストは何をする人?(最終回)

日本に帰ってもしばらくは教員だったので臨床に出ることはなかった。その代わり、自分の経験したことや学習したこと、考えたことを文章としてまとめることができた。論文、特に欧米の有名なシステム論の論文を何本か選んでレビューとして2本書いて雑誌に投稿したが、「科学的根拠のない考えで紹介するに値しない理論である」みたいなことを言われて2本とも拒否された。

まあ教官時代は他にも多くの文章を書きまくった。半分近くは上田法の会誌に載ったが、他のものはほったらかしである。しかしそれらは今となっては僕の良い財産だ。

やがて現場に戻る日が来た。その頃には自分なりの計画はできあがっていた。課題主導は間違いないが、要素訓練は必要だ。課題を通して必要な知覚学習をするにしても、患者の持っているリソースは豊富な方がより柔軟で選択肢の豊富な運動スキルの発達に導くだろう。そして現場で試行錯誤を繰り返した。

現在では、「多要素多部位同時方略」で運動リソースを豊富にし、「課題達成スキル方略」で運動スキルを柔軟で多彩にすると言うのがCAMRの中心の二本柱になっている。

ただその間も、「セラピストは何をする人?」という疑問は持ち続けた。

現時点ではなんとなくこう思う。セラピストは運動のやり方を教える人でも、治らない障害を治そうとする人でも、客観的なフリをして運動変化を起こそうとする科学者でもない。

具体的には「セラピストは、患者さんの状態を基に患者さんの必要な生活課題達成能力の改善を助ける人」だと思っている。そのためには運動システムの作動の性質を科学的にも経験的にも良く熟知することが必要だ。たとえば人の運動システムは自律的、能動的、予期的に必要な課題を達成しようとする。そして課題達成に問題が起きると自律的に問題解決を図る性質(生まれながらの自律的な運動問題解決者)であるということを理解しておく必要がある。

人は生まれながらにずっと運動問題を一人で解決して必要な運動課題を達成しようとしているのだ。問題解決の方法もそこから自然に生まれてくる。

そしてセラピストは外部の客観的な観察者ではなく、患者さんの運動システムの「一時的に」重要な要素として働く。セラピストがどう振る舞うかで患者さんの運動システムの振る舞いも変わってくる。そして患者さんは生まれながらの運動問題解決者であり、問題解決の主役である。セラピストはその主役を輝かせるための「通りすがり」ではあるが誠実な脇役でなければいけない・・・・

さて、自分の凡庸ぶりを説明するだけだが、ここに至るまでものすごく時間がかかった。約30年。それでもCAMRは今動き始めた、未完成過ぎるアプローチに過ぎない。ただ将来は、人を機械のように考え、扱うアプローチよりは良いものになるだろうと確信している。そのためにもこれからの若い人たちのCAMR研究会への参加と創造活動が必要です!集え!Young CAMRer!(カムラー:CAMRを実施する人)) v(^^)(終わり)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「大森荘蔵を読む!(その3)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

大森荘蔵を読む!(その3)

大森は因果連関が成り立つための条件として3つ挙げています。

(1)時空連続

(2)恒常関係

(3)それによる現象移行の必然性

まず(1)時空連続から見てみましょう。

ある現象が起こった事情を調べることは、その現象の歴史を調べることになります。例えば、重い肺炎が快方に向かったとして、その歴史を探索します。飲んだペニシリンが消化器を通りそこの壁から血液の中に移動し、血液と共に肺の炎症部に到達し、そこで病原菌と化学結合をしてその化学的性質を変え、こんどはそれが肺の細胞との化学作用をかえて、僕たちが炎症と呼ぶ状態を正常なものにしたとします。

このように、ペニシリンの投入から炎症の消失に到る隙間のない歴史が明らかになったとき、僕たちは回復という現象を理解したと一応言うでしょう。

これは一つの時間空間的に連続した記述です。ある現象が他の現象を引き起こす、あるいは他の現象に作用を及ぼすためには、この二つの現象の間に時間上および空間上連続したつながりがなくてはならないわけです。

夜と昼の間に因果連関があるもの、漸次回転していく地球上の一地点が太陽との位置関係を漸次かえてゆくという、時空的に連続した現象の中にあるからです。稲妻と雷鳴がいずれも、雲と雲あるいは雲と地面の間の放電現象の因果連関の一部と言えるのも、それらが時間的空間的に連続しているからです。

もし時空連続がなければ、両者の間につながりを想定することは普通はできません。例えば南北戦争時代にアメリカで見られた稲妻と、昨日の夜下関で聞いた雷鳴との間に関連があるとは、通常は考えられないでしょう。

このような時空的な連続は因果連関の必要条件だといえます。しかし、これだけでは十分条件とは言えないようです。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!