「先輩PTの説明が納得できない!」(後編)

前回は先輩の因果関係の説明が間違っていること、相関関係の説明と混乱していることなどを説明しました。

ただそれでも運動変化が起きている可能性について説明しました。先輩は立ち直り反応を促通しているつもりなのでしょうが、結果として柔軟性が改善していてそれが歩行変化として先輩には見えているということです。

僕自身は、リハビリで意図していることとは別に、まず患者さんに動いていただくことで色々な可能性を生み出しているんだろうと思っています。

今回は、新人PTさんが密かに思っている「歩行不安定には下肢筋力の改善をした方が良いのではないか」について答えます。(以下、→以降が受講生の会話内容です)

→今日の講義の中で、「人は自律的な問題解決者である」と話してきました。もし歩行が不安定なら、患者さんはどのような問題解決を図ると講師が言いましたか?→えーと・・・・まず歩隔を広げる、家具や壁に手をつくなどして基底面を広げて重心が基底面から出にくくするでしたっけ?他に手を広げてバランスをとるとか。

そうですね。この患者さんは体が硬くて動きもぎこちなく、運動範囲も小さいのでしたね。そうなら可動域の低下があって歩隔を広くとって基底面を広げられないとか、体幹が棒の様になって重心移動が困難なのかも知れませんね。

そうすると先輩のやっている立位から臥位へ、臥位から立位へと大きく姿勢変換すると全身の大関節に動きが入るので、少し柔軟性が改善し、歩隔が広がって基底面が広くなり、体幹の柔軟性が改善して重心を基底面に保持しやすくなったから先輩の目からは少し安定して歩いていると見えたのかも知れません。

柔軟性という身体リソースが改善しただけで運動は変化します。当然筋力という身体リソースが変化しても運動は変化します。そうするとより大きな運動変化を起こそうと思うなら?

→えーと、柔軟性も筋力もできるだけ改善してあげる・・・・つまり身体リソースを全体的に豊富にすることがまず変化の条件ですよね?

その通り!その上で運動スキル学習を進めるのでした。たとえば上田法で体幹の柔軟性を改善すると、いきなり運動範囲や重心の移動範囲が大きく広がってしまい、患者さんは却ってコントロールできなくなくて戸惑ってしまいます。

だから患者さんに広がった柔軟性を色々に使ってもらい、こんなことができる、こんなことはできないという運動認知を適切化することで、その柔軟性や筋力をどう使うかという運動スキルを適切に発達させることができます。

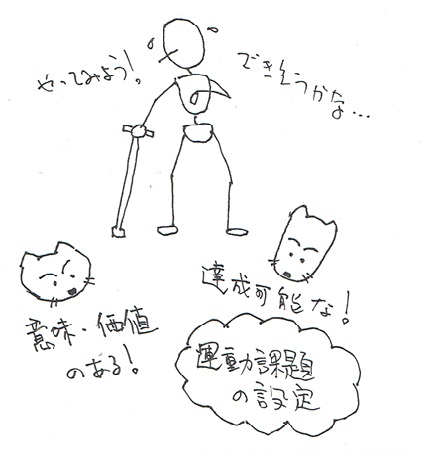

セラピストができることは、まず身体リソースや環境リソースを豊富化すること。それらを使うための運動認知の適切化と運動スキルの創造を促すために、患者さんにとって意味や価値があり、適切なレベルの運動課題を設定して実施します。そして患者さんとセラピストが協力して工夫しながら運動課題を進めるのでしたね。

→でも心配があります。先輩にはなんて説明しましょう?僕がこんなこと先輩に言っちゃあいけないと思うし・・・・・・なんだか怒ったり、拒否されたりすると思うんですよね。

あ、そこは難しい問題です。先輩はこれまで「立ち直り反応の促通が歩行安定性に繋がる」という因果関係を信じてこられて、さらにそれを後輩にも誇りを持って教えていますよね。だから間違っても正直には言えません。これまでの先輩の人生を否定することになってしまいます。そうなると人間関係はおしまいです。僕は若い頃、それで良く失敗しました(^^;)

実際に職場の人間関係は大事ですから。大変なストレスになるかも知れませんが、今まで通り接しながら少しずつ小出しに説明するか、可能ならCAMRの資料が自然に目に触れるようにしたらどうでしょうか?

あるいは立ち直りの促通をする振りをして柔軟性の改善をする、筋力強化は板跨ぎなどの課題を通して色々工夫してできるので、先輩の指導に上手く合わせてそれらをやっていかれると良いと思います。観察力のある方であれば変化に敏感でしょうし、興味を持ってもらえるかも知れません。後は言い方に気をつけてください。とは言え、まあ、その辺り先輩の性格とか職場の人間関係とか色々とあると思うので、何とも言えません。ただ職場内で強い対立関係とか敵対関係はできるだけ作らない方が良いです。

それとあくまでも人の意見を丸呑みにしないで。もちろんCAMRのアイデアも含めてね、自分でやって納得できるかどうかをまず試して見てください。

→はい、頑張ってみます!とりあえず言われたことは試して納得できれば続けてみるし、そうでなければまた自分でも色々考えてみます。

CAMRの学習会はこんな感じです。次回からもCAMRの学習会で出た色々な質問についての説明を紹介していきます(終わり)※No+eに毎週木曜日は、別のエッセイを投稿中!最新の投稿「CAMRの流儀 その6」https://note.com/camr_reha

先輩PTの説明が納得できない!」(前編)

今回は過去のCAMR講習会や勉強会を通して寄せられる様々な質問・疑問についてCAMRの立場から答えたものを紹介します。読みやすいように会話形式で整理しています。多少なりとも参考になればと思います。

さて、最初に取り上げる質問は理学療法士になって10ヶ月の新人さんです。

僕の職場の指導担当の先輩は、片麻痺患者さんの歩行がやや不安定なのを見て、「歩行不安定なのは立ち直り反応の低下が原因である。だから臥位になって立ち直り反応の促通をしっかりするべきだ」と言ってやって見せてくれます。

そして歩いてもらって、「ほら、立ち直りをやった方が安定しているだろう」と言ってきます。一応「そうですね」と答えるのですが、どうも僕にはあまり変化していないように思えます。

僕はどちらかというと下肢筋力を鍛えた方がより歩行が安定するようにも思うのですが・・・どう思いますか?

これはよく聞く話です(^^)

まずは患者さんの大まかな状態を以下の質問で明確にしましょう。

①T字杖で歩いておられるのですね。発症後、どのくらいの方ですか?

→6ヶ月を過ぎたところです。

②その患者さんは体が硬くなってます?動きがぎこちないとか、動きが小さいと?

→はい、やや硬く、ぎこちない感じです。脚の振り出しも小刻みほどではないですがやや小さいです。

これで少し患者さんの様子が想像できます。

さて、では一緒に考えてみましょう。

まず、僕が考えるに先輩の「歩行不安定なのは立ち直り反応の低下が原因である」は間違った因果関係です。

原因は明らかです。つまり血管の詰まりや出血によって脳細胞が壊れたことです。その結果、立ち直り反応をはじめとする姿勢反応の低下や弛緩性麻痺、そして低緊張・過緊張の歪んだ分布、麻痺肢の随意性の低下、そして歩行不安定が見られるのです。つまりこれらは全て結果なのです。そして先輩はその結果同士に因果の関係を想定しています。だから間違った因果の関係を想定しているということです。

ここまでよろしいですか?

→少しわからないところが・・・・脳細胞が壊れて立ち直りが悪くて、その結果として歩行不安定になるのでは?それに先輩の説明で「立ち直りが悪いと、歩行不安定も大きい、立ち直りが良くなれば、歩行も良くなる」というのはなんとなく納得できます。

そうですね、ではこう考えてみましょう。コロナウィルスに感染して発熱や頭痛、関節痛、鼻水などの上気道炎症状、倦怠感がみられます。この場合、結果同士「発熱が原因で倦怠感が見られる」というのは正しい因果関係でしょうか?

→ああ、正しい因果関係とは言えませんね。原因は明らかにコロナウィルスの感染です。

でも解熱剤を飲めば倦怠感は多少楽になるかもしれませんね。この場合、解熱剤は原因を改善しているのではなく、現在の状態である高熱を改善しますので、全体として状態は少し良くなるかもしれません。もちろん原因は解決していませんけど。

一方リハビリで臥位になって立ち直り反応を促通する行為は、多少現状を変化させるかも知れません。たとえば立位から臥位へ大きく姿勢を変えますので色々な動きが各関節に大きく起きて、柔軟性を少し変化させます。その結果、先輩の目には、動きに変化があるように見えるのでしょう。でも変化の度合いはそれほど大きくないので、あなたの目には余り大きな変化には見えないのかも知れませんね。

→ああ、なるほど・・・・僕にはまだ観察力がないのかもしれません・・・・そうか、因果関係は間違っていても違う動きをすることによって状態が少し変化したということですね!

そうかもしれません。もう少し説明します。「立ち直りが良いと歩行バランスも良い、悪いと歩行バランスも悪い」というのは因果関係ではなく相関関係ですね。「麻痺が軽いと動きが良く、重いと動きが悪い」という当たり前のことです。つまり相関関係によって因果関係を説明するという混乱が見られます。

基本的には先輩の言っていることは、「立ち直り反応の低下という結果に感覚入力という手段ぽいものでそれを促通すると、脳の機能が改善して歩行バランスが良くなる」と言っているわけです。つまり「結果にアプローチして原因を改善する」という矛盾を主張していることになります。

まあ因果関係を間違え、相関関係と混同して変な説明をしていることになります。因果関係って、意外に難しくて誰もがよく間違うんですよ。

→すいません、一度にたくさんの話で頭が少し混乱します・・・ともかく先輩がやっているのは、違う姿勢になることで多少柔軟性が変化して、歩行の安定性も変化したように先輩には見えるということで・・・・・元々因果関係とは全く関係ないところで現状を変化させているということですね。僕も指摘されるまで全然間違いに気づきませんでした。因果関係って難しいですね!

→では僕が思っている、下肢筋力の改善はどうなんでしょうか?

残念ながら文字数が多くなってきました。続きは後編に。

生活課題を達成するのは、筋力ではない!

-運動スキルの重要性(その8 最終回)

必要な生活課題達成力の回復のリハビリは、麻痺の程度やその他の要因の影響で必ず頭打ちになります。

実際にご本人やご家族の要望通りに回復しないこともしばしばです。言われてみれば当然なのですが、リハビリは限界だらけにも見えますよね。

でも恥じることはありません。限界だらけなのはリハビリだけではありません。世の中の難しい仕事というのはどれも限界だらけです。もしいつでも色々な要望通りに応えることができるとしたら、誰でもできる簡単な仕事に違いありません。

難しい仕事は、たとえば僕たちの身の回りで見ると弁護士があります。こちらの希望が通らないことは多いものです。それでもその人達に頼るのは、専門家として代替案を提案してもらえるからです。

僕の経験ですが、ある弁護士さんにこちらの希望を伝えると「それは無理です。○○ですし、□□の法律もあってご希望通りにはなりません。でも実現可能な中では△△は可能です。これならこれこれというメリットがあります。あるいは××なら、先ほどのメリットに代わってこのようなメリットもあって部分的にはご希望に添えると思います。どうされますか?」という対応をされたことがあります。

最初できないと言われてガッカリしましたが、それはそれで仕方のないことです。世の中はそんなものです。それでも全く打つ手がないわけではなく、多少こちらで判断してできることもあったので、自分で考えて決定することができました。まあ、それなりに自分にできることはやったという達成感はありました。

「今、自分にできることは全部やった!」と思えることはやはり良いことです。リハビリでも同じだと思います。リハビリも限界は多いのでそれははっきりと患者さんやそのご家族には伝えるべきだと思います。特に脳性運動障害などでは。

しかしその上で代わりの提案をするべきです。わかりやすい例で言うと、「トイレでの排尿」は無理でも、ポータブル・トイレや尿器、オムツなどの環境リソースを少しでも満足のできる形で利用できるように工夫してみましょう。訪問介護などの社会的資源とその利用方法についてもできるだけ知恵を絞ってみましょう。

今できることを明確にして、それをきっちりやることが大事です。専門家だからこそ限界をはっきり認め、その代わりに代替案を提案できるのです。そうすればリハビリが限界だらけだと恥じることもないです。

というのも、これまでもできないことを簡単に引き受けて、代替案も提案できないで放り投げてしまっているセラピストを見ることがよくありました。

またできないことでも「諦めない姿勢」をただ闇雲に貫いてみせるセラピストも見てきました。逆にそんな姿勢が良いこともあるのでしょうが、それで患者さんを長く巻き込んでしまうのはどうだろうと思います。

これまでの日本のリハビリの歴史ではセラピストの人数が少なく、縦や横の繋がりも薄く、内容や環境もどんどん変化していて、プロの職業として成熟する暇がなかったのかも知れません。

限界が多いからこそ、上手くいったときの喜びも大きいのです。限界を認めることは決して悪いことでも恥ずかしいことでもないはずです。プロならむしろ客観的に判断するべきところだと思います。

まあ、難しくて実現できないことが多くても、それゆえにやりがいがある仕事です。むしろできないことが多いからこそ、できることはきっちりとやっていきたいものです。

それで患者さんやご家族にとっても「自分にできることは全部やった」という満足感が得られるようにお手伝いができると思います。

ごめんなさい、最後何を言いたいのか混乱してきましたが(^^;)、今できることには精一杯知恵と体を使っていきましょう!ってことで・・・・(^^;) ともかく長い間読んでくださってありがとうございました(終わり)

※No+eに毎週木曜日は、別のエッセイを投稿中!最新の投稿「CAMRの流儀(その4)」https://note.com/camr_reha

生活課題を達成するのは、筋力ではない!-運動スキルの重要性(その7)

具体的にどんなアプローチをするかということについてのまとめ。

患者さんの運動スキル学習がより柔軟に適応性を持って発達するためには運動リソースができるだけ豊富な方が良いので最初に改善可能な運動リソースはできるだけ改善しながら運動スキル学習を始めます。そして適切な運動課題の実施を通して運動スキルが創造されます。さらに実施条件や課題を少しずつ難しい方向に変化させていくと、運動スキルは多様性を増したり熟練したりします。そしてそれらの課題を通してさらに必要な筋力や多様な筋の活動性などの運動リソースを改善することができるという話でした。多様で変化する課題設定を通して、運動リソースと運動スキルはお互いに影響し合って改善するのです。

ただし痛みや脳性運動障害後の筋の硬さや過緊張はセラピストが徒手的療法などで改善する必要があります。

さて、今回はどんな運動課題を行うか、つまり「適切で多様な運動課題の設定」はどのように考えれば良いのかという話です。

患者さんは運動課題を通して、それを達成するための運動スキルと運動リソースを生み出します。ただ運動スキルを生み出すためには、運動課題が「行為者にとって意味や価値のある課題で、しかもなんとか達成可能である」ことが必要であることはこれまでにも述べた通りです。

最初の「行為者にとって意味や価値のある課題」は、通常脳卒中後、急性期の片麻痺患者さんでは比較的簡単に見つかります。多くの場合動けなくなった、あるいはうまく動けなくなった患者さんにとって、「動いてみましょう、寝返ってみましょう、座ってみましょう、立ってみましょう、歩いてみましょう。手伝いますから大丈夫です」という基本動作の課題に患者さんは意欲的に取り組まれます。

最初は障害で変化した「未知の体」に患者さんは戸惑っておられます。だから実際に使って理解して、できること・できないことがわかるようになる過程は患者さんにとても意味や価値のある課題なのです。だから自然に意欲を示したりされます。

障害という状態になったものの、元々小さいときから運動スキル学習を繰り返して、自らの体を動かす専門家です。いったん体を動かし始めて、できること・できないことが明確になるにつれてご自分の身体の状態を把握され、達成の可能性が少しでも感じられるようになると自然に頑張られるようになります。

難しいのはたとえば認知症のある患者さんです。状況理解が難しく、不安や恐怖が先走ってしまう場合があります。身体リソースの改善のために体に触れることができない、課題の意味を理解してもらえず一向に運動スキル学習が進まないということもあります。最初は言葉かけと同時に易しく体に触れることに慣れるといったことから始めることもあります。もの凄く根気のいることも多いです(^^;)

次の「なんとか達成可能である課題」については、課題達成の全ての過程を経験して結果として何をするべきかがわからなければ、当然運動スキルそのものは生まれないわけです。課題達成のために動いて、その動きの中からなんとか課題達成の可能性を患者さん自ら見つけられるような課題設定が必要です。

たとえば端座位で、前方から介助してなんとか立ち上がってもらえる患者さんであれば、「両手で手すりなどをつかみ立ち上がる」という課題にします。手と脚、体幹の力が上手くかみ合わずになかなか立ち上がれないときは、その状態からセラピストが「少し持ちあげや重心移動を介助して立ち上がる」という少し易しい課題に変更します。それでなんとか立ち上がれるならそれを繰り返して、その課題達成のための運動スキルの熟練の様子を見ます。上手く行くようなら少しずつ介助を減らして、「自分一人で手すりを持って立ち上がる」という課題に戻していけば良いのです。それができるなら、手すりは片手だけにする、両手を膝に置くなどと状態に合わせて変更していきます。

セラピストは体幹を前により倒したり、両脚を椅子の下に持っていくと前方への重心移動が容易になるなどの運動スキルの細かなコツを知っていますので、それらを介助したり指示するのも助けになります。

また運動リソースの面では、体幹の柔軟性などを徒手的療法で予め改善しておくと、前方への重心移動なども大きくなります。あるいは椅子の座面に座布団を置いて座面を高くして立ち上がりやすくする工夫もあります。あるいはご家族に適切な声かけの見本を真似してもらうと、セラピストが声をかけるよりは効果を発揮することもあります。利用可能な運動リソースはできるだけ見逃さずに工夫して利用すると良いでしょう。

一般的には最初は患者さんの状態に合わせて適切な基本動作課題を、そしてなんとか達成可能となるように工夫すれば良いのです。

さて生活課題達成力改善のアプローチの概略は以上の通りです。

改善できる身体リソースはできるだけ改善しておくこと。利用可能な環境リソースはできるだけ見落とさずに試して見ること。同時に「患者さんにとって意味や価値があり、少し工夫すれば達成可能な運動課題」を設定して繰り返し実施してもらいます。できるようになれば更に課題を少しずつ難しく変更するのです。

次回はこの課題達成力の改善が壁に当たって変化しなくなった場合、つまりプラトーになったと思われる場合を考えてみます。

(その8に続く)※No+eに毎週木曜日は、別のエッセイを投稿中!最新の投稿「CAMRの流儀 その2」https://note.com/camr_reha

生活課題を達成するのは、筋力ではない!-運動スキルの重要性(その6)

前回は、患者さんの運動スキル学習がより柔軟に適応性を持って発達するためには運動リソースができるだけ豊富な方が良い、そしてその方法は運動課題を通してという話でした。

それに座位での基礎定位の話を例にしましたが、座っているだけで筋力・筋活動・持久性は改善するかもしれないが、柔軟性はあまり改善しないのでは?と思われたかもしれません。

まあ、確かにその通りです。特に姿勢保持などの静的で身体活動が目立って大きくない運動課題の間はセラピストが直接患者さんの柔軟性を改善する必要があります。

他のエッセイで説明していますが、体を硬くするのは脳性運動障害で基本的に動き出すための問題解決です。しかし時にこの「体を硬くする」作動が暴走して、偽解決となり新たな問題を引き起こします。体が硬くなりすぎて運動範囲が小さくなり、動くことに抵抗が生まれて大きな努力を必要とします。また硬さのために血流なども悪くなり、不快感や痛みが生じたりします。

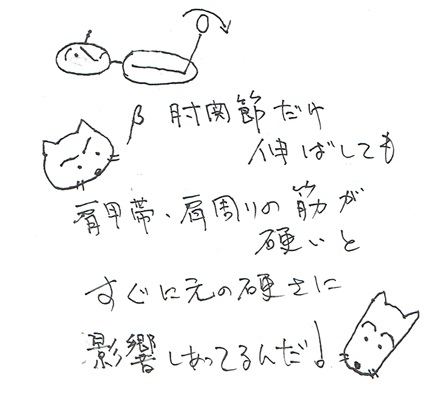

この硬さとそれに付随する問題を改善するためには、学校で教わるような関節可動域訓練やストレッチ訓練も良いのですが、学校で習うストレッチでは関節ごとや筋群毎に個々に局所的に行っていきますよね。そこが少し弱点です。

全身の軟部組織は繋がっていてお互いに影響し合います。それで身体の一部の柔軟性を改善しても、他の大部分が硬いままであれば、改善した一部の柔軟性も全体の硬さとの相互作用で引き込まれてまたすぐに元の硬さになってしまうからです。それで柔軟性の改善訓練もできるだけ全身的に多要素も同時に行う方が効率的です。

この硬さを改善するのに僕のお勧めは上田法という徒手的療法です。全身の広範囲に多要素・多部位同時に柔軟性を改善します。広範囲に過緊張が低下しますので効果も比較的長続きし、その間に様々な身体活動を行う機会が広がるわけです。

また痛みの問題も筋活動を制限して運動パフォーマンスを低下させます。できればセラピストがマニュアル・セラピーなどの徒手的療法で直接痛みを改善することが求められます。

痛みにしても脳性運動障害後の硬さにしても運動や重心の移動範囲を狭く制限しますし、筋活動の多様さや強さも制限してしまいますので、運動スキル練習の効果を低下させてしまいます。

そして痛みにしても脳性運動障害後の硬さにしても患者さん自身では改善が難しいので、セラピストが直接手を下して痛みや柔軟性の改善を行う必要があります。

ここまでのまとめです。運動スキル学習を進める上で、身体リソースを豊富にすることで運動スキルはより柔軟で適応的、多様に生み出される可能性があります。

また痛みや脳性運動障害後の硬さは、負の運動リソースと呼ばれ、運動パフォーマンスを低下させます。これらは患者さん自身では改善できないことが多く、セラピストが徒手的療法などで関与する必要があります。

筋力や筋活動の多様さ、持久性などは運動スキル創出の適切な課題を通して同時に豊かにすることができます。

もう一つ運動リソース改善にセラピストが多く関われるのは環境リソース(装具や自助具、生活環境など)の工夫と提案です。ここでは長くなってしまうので、これについてはこれだけにしておきます。

次回は、運動スキル学習におけるポイントである課題設定について説明します。(その7に続く)

※No+eに毎週木曜日は、別のエッセイを投稿中!最新の投稿「運動スキル学習-運動スキルが創造されるまで(その3)」https://note.com/camr_reha

生活課題を達成するのは、筋力ではない!-運動スキルの重要性(その5)

さて、今回から患者さんが運動スキルを発達させる過程を、リハビリのセラピストがどのように手伝ったら良いのかを考えてみます。

まずこれまでの話で、運動スキルとは「課題達成のための運動リソースの利用の仕方」であると述べてきました。つまり運動スキルは利用可能な運動リソースが多様で多量であればより十分に、柔軟に、多彩に生まれてくる可能性があります。材料が多様で多量であれば、より多彩で豊富な製品が生まれてくるのと同じ理屈です。

従ってセラピストは常に元になる身体リソースや環境リソースなどの運動リソースを増やしていくことが基本の仕事の一つです。

たとえば筋力という身体リソースをより改善することは大事ですが、一つの筋活動だけを強くしても運動スキルの材料としては不足ですよね。できれば多様な筋活動があって、それぞれの筋活動ができるだけ強いと良い訳です。

かといって人に存在する無数の筋活動を一つ一つ強化するなんていうのは実用的ではありません。どれだけ時間があっても足りないわけです。

そこでCAMRでは、筋力や筋活動の多様さ、持久性などの身体リソースの改善は適切な運動課題を設定して運動スキル学習と同時に改善するようにします。適切な課題を通して様々な身体活動を行うことにより、運動認知を適切化し、必要な身体リソースを増やし、なおかつ基本となる運動スキルも生み出すわけです。

まずは筋力や筋活動の多様さ、持久性などの身体リソースはそれらを利用するためのもっとも基本的な運動スキルの創造過程の中で同時に改善していきます。

もっとも基本的な運動スキルとは、たとえば「基礎定位の運動スキル」です。基礎定位とは、大地と重力の間で身体を安定させる能力です。人にとってもっとも基本的な能力の一つです。これを行うための運動スキルを発達させることがまず必要になります。

たとえば脳卒中直後の患者さんが最初にリハビリを開始するときのことを考えてみましょう。ベッドの上で介助して健側へ寝返りして、両下肢をベッドから垂らし、座位になってその姿勢を保持してもらいます。

患者さんは座位姿勢を保持しようとしますが、身体の状態の変化が把握できていないので座位を保持することができません。元気な頃のように座ろうとすると患側へ倒れてしまいます。当然ながら元気だった頃の運動スキルが役に立たないのです。

そこで通常セラピストは、「健側上肢へすがって、健側中心に座る」という課題を出します。

患者さんは試行錯誤し、失敗を繰り返したりしながら徐々に健側中心に安定して座るための運動スキルを次第に生み出します。

運動システムは全体として、この安定した座位保持のために新たに再組織化されます。たとえば患側上肢は最初弛緩状態のため、重りとして体幹を患側に引っぱりますが、徐々に屈曲して硬くなり、体幹に近づいて体幹と一つになって動くようになります。麻痺した弛緩状態の部分でも体を硬くするための身体リソースである伸張反射やキャッチ収縮などによって硬くなっていくわけです。もちろん健側の筋力や筋活動も盛んになって新たな運動スキルに利用されます。

面白いのはこの段階で、身体を安定させる方法にどんな身体リソースを使うかは患者さん毎に違っています。元々農業などで体を使ってきた人は、体幹の強さや手脚の力で重心を健側に引っ張って安定させますし、筋力の弱い人は柔軟性を利用してより体幹を健側へしならせながら重心を引きつけます。下腹部から腰部にかけて太った方はそれだけで基底面が広く、重心も低いので特に苦労することなく座ったりされます。その体型自体が座位での基礎定位に役立つリソースなのです。

運動システムの個性によって、様々な運動リソースが利用されるわけです。運動スキルを生み出しながら、その過程で体の健側寄りの軸を中心にするために筋力や筋活動は必要な改善をしていくのです。

ともかくこれが基礎定位の第一段階です。ここで身に付けた運動スキルはやがて、起立や立位保持、歩行の中に組み込まれてより複雑な運動スキルに発達するわけです。(その6に続く)

生活課題を達成するのは、筋力ではない!-運動スキルの重要性(その4)

ここまでの流れでわかったこと。

必要な生活課題を達成するのは筋力や柔軟性などの運動リソースではなく、運動スキルであるということ。運動スキルとは運動システムが自律的に利用可能な運動リソースを見つけて、課題達成するための方法としてその時その場で生み出されるものです。

これが機械と人の運動システムの大きな違いです。機械ができることは、最初に組み込まれた機能によって特定されます。汎用的なAI学習機能を持った平地移動用のロボットができたとします。そして人や動物が水中を移動する方法を学習します。でもそれで水中移動ができるわけではありません。地上移動用の機能しか持っていないので、水中では移動できませんよね。防水の機能がなくてすぐにショートしちゃうかも(^^;)橋や船を作ろうなどと言い出すかも知れません(^^;)

いずれにしても解決方法を学習して選択するだけですから、憶えて再現するという作動をしているに過ぎません。

でも人は地上移動のみならず、経験と学習を積んで水中も移動できるようになります。水中移動のための「泳ぐ」という新しい運動スキルを生み出すことができるからです。同様に樹上でも泥の中でも氷の上でも移動するための運動スキルをその時、その場で生み出すことができます。人の運動スキルは再現ではなく、創造なのです。人はとても素晴らしい運動システムを持っているのです。

それでCAMRでは機械は機能特定型の運動システム、人は課題特定型の運動システムと呼びます。機械は最初に盛り込まれた機能によってできることが決まってしまいますが、人では必要とされる課題によってできることが新たに創造されるからです。この新たに運動スキルを生み出す能力こそが、人を人たらしめている重要なものの一つでしょう。

そのように考えると、従来のリハビリでは筋力や柔軟性などの運動リソースにあまりにも注意が向いていて、運動スキルについては無関心で患者さん任せだったように思います。

もちろん筋力や柔軟性を増やすことはとても重要なことですが、リハビリはこれまで運動スキルの考えが浅かったためにまずいところもあったのです。たとえば片麻痺患者さんの分回し歩行を見ると、健常者のやり方と違う「代償運動」であり、形の異なる「異常歩行」であると考えたりしました。

障害のある方が、「利用可能な運動リソースを何とか工夫して必要な課題を達成している」と価値のあることとは見ないで、マジョリティである健常者の立場から「間違っている、劣っている」という評価を下してしまいます。

人は障害によって身体リソースを失ってもなお、新しい運動スキルを生み出すことによって動こうとするし、必要な課題を達成しようとしているという感動するべき存在であるという気付きが持てないのです。控えめに言っても運動スキルを創出する能力はとても素晴らしいものです。リハビリがこの点に注目しないのは残念なことです。

だからCAMRで考えるリハビリとは、患者さんにとって必要な運動課題達成のために患者さん自身がどのような運動スキルを生み出せるかに焦点を当てることです。リハビリの役割とは、患者さんが必要な課題達成のための運動スキルを創出する過程を助けることです。そしてより適応的で実用的な運動スキル創出の可能性を広げることでしょう。

私たちはそのために運動スキルを理解するということをここまで行ってきました。次回から実際にその方法について考えてみましょう。(その5に続く)

生活課題を達成するのは、筋力ではない!-運動スキルの重要性(その3)

前回は、運動スキルは運動プログラムの様に「やり方を憶えて再現するものではない」ということを説明しました。運動スキルは身体リソースや環境リソースの意味や価値を知り、それらが生み出す自分にとっての更に新しい価値や意味を予測して、新しい情報や方法を生み出す過程です。

今回説明することは、「運動スキルは運動する本人にしか生み出せない」ということです。

どうしてかというと、ある人がどんな運動システムの個性や運動リソースの構成比などを持っているかということは、その人本人にしかわからないからです。つまり自分にとって価値のある運動リソースはその人本人にしかわかりません。だからその人にあった運動スキルを生み出せるのはその人自身しかいません。他人が教えるわけにはいかないのです。

そうすると「いや、一流のコーチはアスリートに競技の運動のやり方を教えているではないか」という反論を受けることもあります。

これも勘違いで、コーチが担当する選手に運動方法を教えることはできません。会話を聞いてみればすぐにわかりますが、コーチは「こうなるともっとパフォーマンスがアップするよ」と言っています。つまり「こうなると」という課題を提示しているのです。

「地面を蹴るときに、まずハムストリングの収縮から始めて収縮開始後すぐにピークに持っていって三頭筋を柔らかく収縮するんだ」などと運動のやり方を教えられるわけがないからです。個人個人個性がありますし、第一ある筋肉の収縮の強さや収縮の複雑なタイミングを教えられるわけがありません。

実際には単に「つま先を伸ばして」とか「空中で自分の膝を持つつもりになって」とかの課題を提示します。指示された選手がその達成方法を試行錯誤しながら自ら生み出し、発達させ、熟練させていくのです。もちろんコーチが運動課題と運動スキルの関係に精通すると、課題達成のためのある程度のアドバイスはできるようになります。

リハビリでも同じで、課題達成のやり方は教えられません。セラピストが適切な課題を提示して、患者さんにその課題達成のための運動スキルを生み出していただくことが重要です。

またもう一点、これには非常に重要なポイントがあります。それはある課題達成の運動スキルを生み出し、発達させるためには「その課題が何とか達成可能である」ということです。

どういうことかというと、廃用が強くて全身の筋力低下があり、立つことさえ難しい患者さんにいきなり「一人で歩いて」という運動課題を出しても当然その過程を実行し経験できるわけがないので、運動スキルが生まれる訳がないのです。

こんな場合は「両手で平行棒を持ち介助されて立ち上がる」といった風にまず運動課題を達成可能なものから始めていく必要があります。できるようになるにつれて「介助無しに」→「平行棒の支持は片手で」→「両手で杖を使って」などと徐々に運動課題を「難しいけれどなんとか達成可能なレベルの運動課題」に修正していく必要があります。

最初は簡単な運動スキルを生み出し、熟練させて、課題が難しくなるにつれて、運動スキルは徐々に複雑に発達していきます。

このシリーズの「その1」で説明しましたが、鉄鉱石というリソースはそのままでは利用できません。まず精錬して鉄のかたまりにし、さらに単純な柱や板に加工します。そうすると複雑な構造物をより簡単に作ることができます。

全身の筋力や柔軟性、知覚情報なども同じで、最初に簡単な課題で精錬し、柱や板のような基本的な部品のように単純な運動スキルを生み出し熟練させていきます。

それらを組み合わせてより複雑な運動課題ができるようになるわけです。運動スキルは入れ子状になっていて、できあがったシンプルな運動スキルは更に大きな運動スキルに含まれながら複雑に発達するわけです。

ここまでのポイントは三つ。運動スキルは運動プログラムの様に「やり方を憶えて再現するものではない」ということと「運動スキルは運動する本人にしか生み出せない」ということ。そして運動スキルは達成可能な運動課題を達成する過程で作られます。単純な運動スキルはより大きく複雑な運動スキルの中に入れ子状に含まれながら、更に大きな運動スキルに含まれながら発達することになります。(その3に続く)

生活課題を達成するのは、筋力ではない!-運動スキルの重要性(その2)

前回は、1人1人の運動システムは異なった個性の運動リソース群で構成されているので、それぞれの個性に合った運動スキルを生み出して発達させることが必要だろうといったことを述べました。そして課題を達成するのは、運動リソースである筋力や柔軟性などではなく、それらの運動リソース群を利用して課題達成するための「運動スキル」であるということも述べました。

CAMRでは運動スキル学習を効率的に進めるための手順を大まかに定めています。このシリーズの目的はそれを紹介することです。しかしその前にまずはその運動スキルを様々な視点からもう少し理解してみます。そうしないと簡単に誤解してしまう恐れがあるし、逆に理解すると自然にそれを改善する方法が導かれるからです。

まず運動スキルの話をすると「それは運動プログラムである」と単純に勘違いされる方がいます。運動プログラムは課題達成のやり方を学習してそれを再現すると考えられることが多いです。憶えた方法や形を再現するわけです。だから憶えていない、練習していない課題は達成できないわけです。

最近のコンピュータのAIは、様々な課題とその解決方法をたくさん学習して、より適切な解決方法を選び出すようになっています。その進歩は驚くほどですが、やはり問題解決や課題達成するまでにはたくさんの学習が必要です。現在は特定の分野で様々な事例をたくさん学習することでやっと特定分野での課題達成が可能になっています。

一方運動スキルはむしろ、その場で利用可能な運動リソースを見つけて、必要な課題達成のためにそれらの利用方法を生み出します。初めて出会った課題でも、なんとか利用可能な運動リソースを見つけて、それを利用して課題達成のための方法として生み出されるのが運動スキルです。

たとえば片麻痺患者さんが障害後に初めて歩きだすときの様子を観察すると、身体の内外に利用可能な運動リソースを探索します。それらを試行錯誤して分回しや引きずりや伸び上がり、そしてそれらを複合した様々な自分にあった運動スキルを「誰に教わるでもなく」生み出されます。

特にたくさんの他の患者さんの運動スキルを学習する必要もありません。一つ一つ自分で見つけだしていきます。もちろんその背景には、小さな頃から様々な運動問題を解決し、たくさんの運動課題を達成してきたという経験がものを言いますし、運動以外にも日常生活での様々な経験が影響します。身体リソースや環境リソースが持ち、それらが生み出す意味や価値を知っているから、色々な新しい運動スキルを生み出せるわけです。

たとえば杖は歩行の支持やバランスの助けにも使えますが、ものを叩いて音を出し通信手段にしたり、ものをたぐり寄せたり、あるいは立ち上がりの道具になったり、武器になったりもします。小さい頃から学んだ身体やものの意味や価値が更に新しく複雑な意味や価値を生み出すのです。

あまりに一般的な運動に関する経験やそれ以外の経験が、意味や価値の視点から結びついて、新しい意味や価値を生み出します。

これは特定の問題解決の学習はしなくとも、一般的な様々な学習から導かれるような雑多な経験を基に特定の未知の分野の問題解決を導き出すようなものです。まさしく人が生きてきた様々な経験全てが活かされてくるのです。

まだ実現されていない汎用型のAIの能力、あるいはそれ以上のものなのかも知れませんね。

次回はもう少し運動スキルについての理解を進めておきます。その後にどのように効率的に運動スキル学習をするかの道筋が見えてくるはずです。(その3に続く)

※No+eに毎週木曜日は、別のエッセイを投稿中!https://note.com/camr_reha

生活課題を達成するのは、筋力ではない!-運動スキルの重要性(その1)

臨床では筋力改善が重要視されがちです。リハビリでも「筋力強化が大事。これさえ鍛えておけば大丈夫!」というセラピストも多くいます。本当にそうでしょうか?

たとえば一昔前、多くの高校野球の選手がこぞって筋力強化に励んだことがあります。そうすると長打も増えて、得点力もアップ・・・とはいきませんでした。力が増えたから、打撃という課題の達成力がアップするわけではないのです。

実は日本ではあまり注目されていませんが、課題の達成力というのは、運動スキルによって決まってくるのです。

では「運動スキルとは何か?」ということになります。

CAMRでは以下のように定義されています。「運動スキルとは課題達成のための運動リソースの利用方法である」

運動リソースとは、運動に使われる資源のことです。これには身体そのものや身体の持つ性質である筋力、柔軟性、持久力、知覚情報、痛みなどの感覚などの身体リソースがあります。また身体以外に運動に利用できる環境内の性質である明るさ、温度、重力、風などや環境内に存在する大地や海などの水塊、人工的な構造物、道具、動物や他人などの環境リソースがあります。

筋力は課題達成に利用される資源の一つです。資源なのでそのままではいくら鍛えても利用できないわけです。ちょうど鉄鉱石のようなものです。それだけではあまり役に立ちません。まず鉄へと精錬される必要があります。その上で様々に加工されて初めてそれぞれの用途で利用可能になりますね。

そして筋力や柔軟性などの資源も同じで、「鉄で精錬される」に当たるのが移動などの基本動作になります。寝返りしたり、座ったり、這ったり、立ったり、歩いたりの基本的な運動です。これらの動作によって筋力は様々な使い方へと利用されます。

体の一部で支えながら他の部分を動かしたりします。足を動かしている間にその他の部分が背景運動で全体の動きに安定性を生んだりします。様々な方向に重心移動したり、重心移動しながらバランスを保ち、支持したりのやり方を学ぶわけです。

もちろんこれは筋力という身体リソースだけでなく柔軟性や知覚や持久力などの様々な身体リソースが、それぞれ相互作用し、影響し合いながら基本的な運動スキルが生み出されます。

そしてこれらの基本的な移動動作を基に、様々な生活課題へと運動スキルは発達していきます。あるいはスポーツ選手のようなより高度な運動スキルを発達させていくのです。

1人1人の運動システムは運動リソースの構成比などか違っていて個性的です。だから個人個人に特有の傾向の運動スキルが生まれてきます。

柔軟性に優れた赤ちゃんは、寝返りなどで滑らかに動くことによってあまり力に頼ることなくそれを達成できますし、力の強い赤ちゃんは重力に逆らって手脚などを振り上げ、振り出しては豪快に寝返りしますね。

これが将来の様々な課題達成のための個性的な運動スキルへと発達します。野球のイチローさんややり投げの北口榛花さんは、柔軟でしなりのある動きが特徴です。イチローさんはメジャーリーグの選手と比べて痩せた体でもホームランを打ったりレーザービームと言われる送球をしたりします。北口榛花さんもしなやかな動きでやりを遠くに投げます。多くの外国選手が力で勝負してくるのと対照的です。

どちらが良いというわけではなく、必ずしも課題達成のために力を強くする必要はないのです。もちろん筋力が強く、多彩な筋活動が行われている方がより多彩で優れた運動スキルを発達させる可能性も高いですね。でも障害によっては筋力強化の効果が得られにくいものもあります。

だから残った運動リソースの特徴を活かしながら、個性に合った運動スキルを生み出して発達させることが必要なのです。

でも「そんな難しいことを言われても・・・」となっちゃいますよね。そこでCAMRでは誰でも上手く運動スキルを生み出すことを援助できるように手順を考えています。

次回からその手順について説明します。(その2に続く)