臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「オートポイエーシスを読む!(その6;最終回)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

オートポイエーシスを読む!(その6;最終回)2013/3/16

さあ、オートポイエーシスの世界の散策に出かけましょう!

前回例に挙げたような神経システムの振る舞いを外部から観察した場合、ある刺激に続いて何らかの反応があれば、僕たちはそこに因果関係を想定してしまいがちです。ある刺激が原因となって、ある反応が結果として出現した、というふうに。

しかしオートポイエーシス理論では、そのような因果性を徹底的に排除しようと試みます。そこで、外部にあった観察者の視点を、システムそのものに移してみます。

そうすると、前回書いたように「神経システムの作動で行われることは、神経システムの構成素を産出・再産出するだけであり、システムはそれ自体の同一性を保持するように自己内作動を反復するだけだ」という捉え方が可能になります。

神経システムにとってみれば、その作動の要因については内部も外部も区別がありません。神経システムからみれば、環境との関係で区画されるような境界はなく、したがってその境界をもとに想定されている入力も出力もないことになります。

神経システムの状態変化において、内的原因と外的原因の区別が成り立つのは、有機体を単位体として捉え、境界を特定することによって内部と外部を定義する観察者にとってだけなのです。

このことを踏まえると、CAMRホームページで紹介されている、潜水艦の喩えが理解しやすくなると思います。

今回で、オートポイエーシスを読む!シリーズは最終回となります。これまで読んでくださった方々、どうもありがとうございました。

今回参考にした書籍を以下に挙げておきます。なかなか難しくてよくわからないことも多いのですが、興味がありましたら、是非読んでみてください。

1)ウンベルト・マトゥラーナ、フランシスコ・バレーラ;「知恵の樹」,管 啓次郎訳,朝日出版社,1987.(文庫本にもなっています。ちくま学芸文庫,1997.)

2)H.R.マトゥラーナ、F.J.ヴァレラ;「オートポイエーシス 生命システムとはなにか」,河本英夫訳,国文社,1991.

3)河本英夫;「オートポイエーシス 第三世代システム」,青土社,1995.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

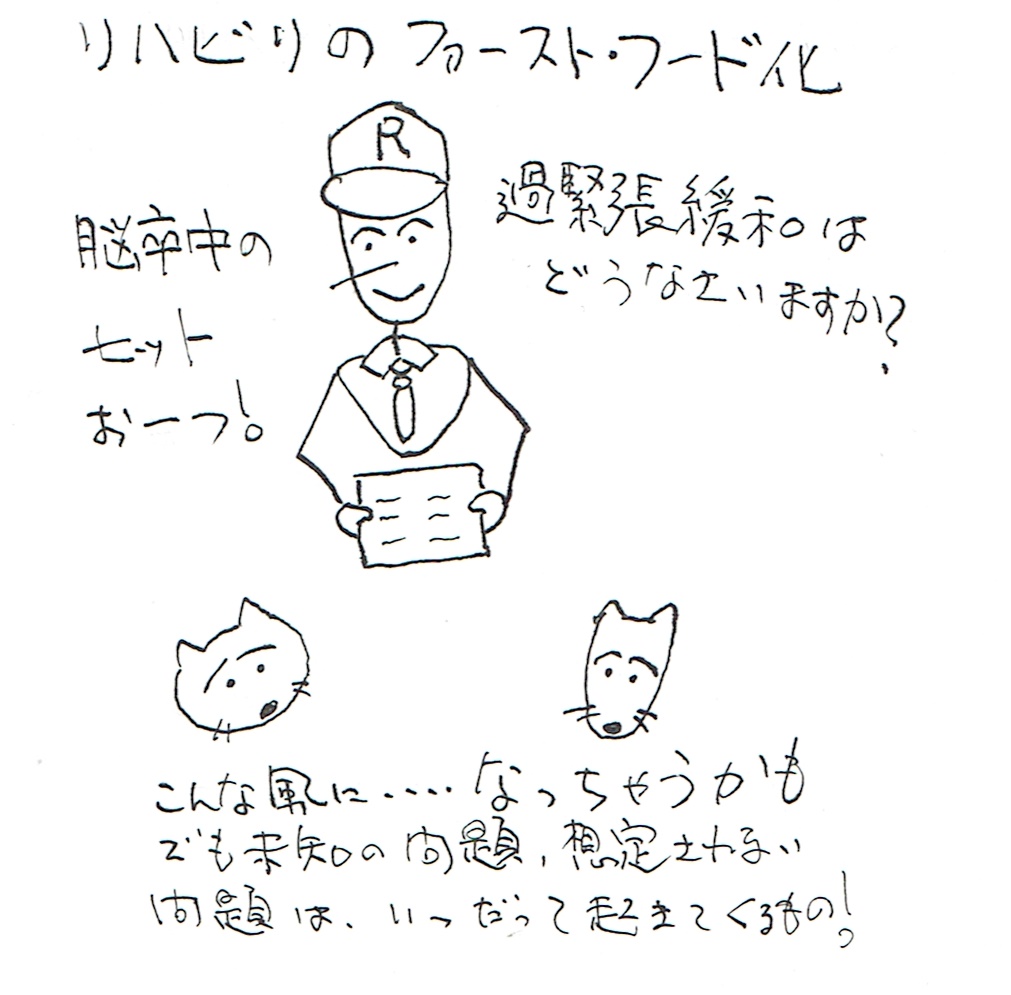

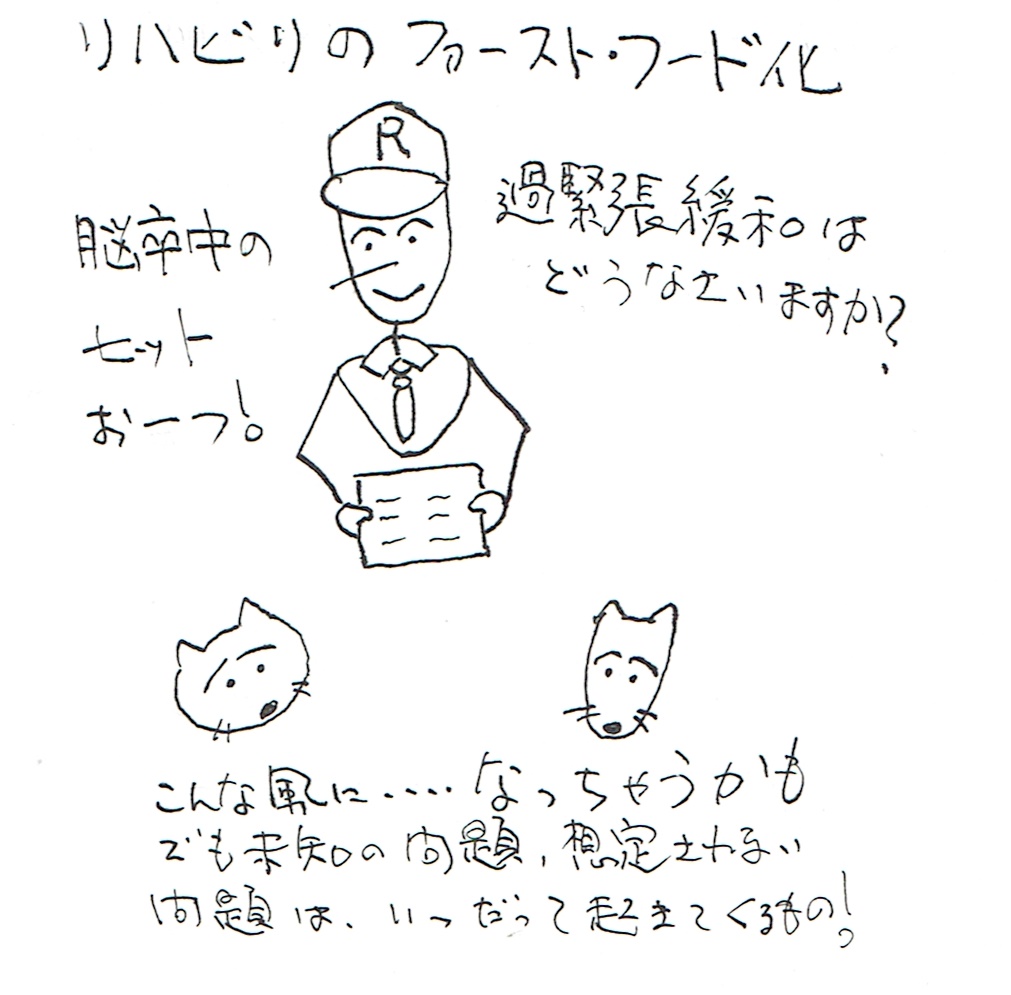

リハビリのファースト・フード化について考える

世の中全体がスピードと効率に価値を求めているのだろう。無駄を避けるマニュアルと商品のメニュー化によってファースト・フード店はスピードと効率を達成するための代表的なシステムの1つに違いない。

それが良いとか悪いとか言うつもりは全くない。食事を摂るという行為の選択に多様性があるのである。手早く済ませたい状況もあれば、ゆっくりと味わいたい時もある。単に腹を満たしたい人もいれば、食事そのものを味わいたい人もいる。それぞれの立場、状況と必要に応じて各人が使い分ければ良いことである。ただ社会全体としては、スピードと効率は求められる傾向にある。

もちろんこのスピード化と効率化はリハビリ分野でも求められている。一番大きな理由は経済的なものだろう。1つは医療費の節約であり、もう一つはリハビリ期間を短くして早く社会復帰・家庭復帰を促す、つまり時間の節約の必要があるからだ。社会にとっても個人にとっても重要なところだ。つまりリハビリも効率を考えれば、ファースト・フード店のシステムを真似てマニュアル化・メニュー化して行くのは自然である。

ただリハビリの価値は多様化せずに、このスピード化・効率化だけに向かうだろう。「リハビリを楽しもう」とか「リハビリによって新しい人生の意味を生み出そう」などという価値観は社会には不要であり、これからもリハビリにはひたすらスピード化、効率化が求められるだろう。

こうして「このときはこれをする」、「この場合はこれをしてはいけない」などとマニュアルに従って仕事をする傾向が強まる。現在もそうだろう。誰かの作ったリハビリメニューに従って仕事を進めていく。こうなると目の前の患者さんを流れ作業的にこなしていくことになる。もちろんマニュアルとメニューの内容がある程度しっかりしていれば、そこそこのリハビリ成果を均一に生み出すことになる。

従ってセラピストがファーストフードの店員化していくのは避けられないだろう。つまりファーストフード店の店員は優れた接客の技術とそつのない振る舞いを発達させるが、使っているマニュアルやメニューの妥当性を判断し、よりすぐれた改善ができるようにするのは難しいだろう。セラピストもそのような現場での必要な技術のみを発達させるようになり、創造性は脇に置かれることになる。

人は様々な経験を積むことで生活や仕事、問題解決、状況判断のスキルが発達するのだと思う。マニュアル化やメニュー化された単調で均一な流れ作業的な仕事の経験を繰り返していては、セラピスト一人一人が問題解決のスキルや技術を発達させるのは難しい。

そうなるとスピード化と効率化を目指しつつも、患者一人一人の問題に耳を傾け、患者一人一人に適した解決方法を生み出すような仕組みを作って、その成果を広く現場にフィードバックしていくようなシステムも必要になってくるだろう。つまり企業の商品開発部のようなシステムである。企業の命運はその部署の成果にかかっている。リハビリもそんな時代になるのではないか。リハビリの場合は大学などの研究機関がそんな役割を果たすのだろうか?(僕は臨床に関わる人間がやった方が良いとは思う・・・)

というのも現在セラピストは大量に生まれるようになった。個人個人が総合的なリハビリ能力を備える時代は終わったのではないか。現場では接客と適切な治療技術、臨機応変の能力が求められる。一方、開発部ではより創造力を求められるようなメニュー開発が行われ、現場にフィードバックされる。そんな社会全体のシステムとしてリハビリを考える時代になったのだと思う。

それでもまあ、CAMRは未だに個人の問題解決能力の改善に焦点を当てているし、これからもそのつもり(^^;だって現場で個別のメニューを考える人間は絶対に必要だもの。いつだって想定されていない問題、未知の問題は起きてくるものだから(終わり)

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「オートポイエーシスを読む!(その5)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

オートポイエーシスを読む!(その5)2013/3/6

さあ、オートポイエーシスの世界の散策に出かけましょう!

「入力も出力もない」ということについて、神経システムを例に挙げてみましょう。神経システムは、感覚器表面において絶えず環境からの刺激を受けています。一般的には、この刺激に対処するように神経システムが作動すると考えやすいのですが、これは「入力も出力もある」システムにおいての捉え方になります。

一方、「入力も出力もない」システムでは、環境からの刺激に対処するように神経システムが作動しているのではない、と捉えます。神経システムの作動で行われることは、神経システムの構成素を産出・再産出するだけであり、システムはそれ自体の同一性を保持するように自己内作動を反復するだけだといいます。

ここで箴言に立ち戻ってみましょう。

「いわれたことのすべてには、それをいった誰かがいる」

人が何かについて語ったり記述した場合、そこには必ず観察者の視点というものがあるのでした。

…続く

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「オートポイエーシスを読む!(その4)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

オートポイエーシスを読む!(その4)2013/2/26

さあ、オートポイエーシスの世界の散策に出かけましょう!

これからしばらく、前回取り上げたオートポイエーシス・システムの特徴の4つめ、「入力も出力もない」ということについて考えてみたいと思います。

が、いきなりこう書かれても何だかよくわからないので、まず「入力も出力もある」場合を見てみます。

例えば動的平衡システムで考えると、有機体は環境からの影響をこうむりながら、その影響による変化をシステム自体で調整し自己維持します。物質代謝によって取り込んだ栄養物を自己の構成要素に変換し、老廃物を外部に排出しています。これはまさに環境からの入力と、環境への出力といえます。僕たちが一般的に「環境との相互作用」と言った場合に、イメージしやすいのはこのようなもの、すなわち「入力も出力もある」システムだと思います。

栄養物を外部から取り入れて老廃物を排出する。これは確かにその通りで、納得しやすいと思います。とてもわかりやすい例ですね。それでは、「入力も出力もない」とは一体どのような事態なのでしょうか?

…続く

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

治療方略について考える(その10 最終回)

治療方略:治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策

前回の続きです。前回は素朴なシステム論の視点から理解した運動システムの作動の性質をまとめました。今回はそれを元にした治療原理と治療方略を考えてみます。

【素朴なシステム論によって生まれるアプローチの体系】

2. 治療原理

①治療とは1つあるいは少数の要素を改善することではない。身体、精神、環境、仕事や生活習慣などの影響を受けて生まれる状況を変化させることである

②状況を変化させるためには変化させられる要素をできるだけ多く変化させよ。あるいは要素間の関係性を変化させよ。

③アプローチして良い状況変化が出れば繰り返せ。変化しなかったり、悪くなるようなら別のことをやって見よ(状況変化が良いか悪いかは予測が難しく、やってみないとわからないことも多い。経験を積むとおぼろながら予測がつくようにはなる)

④一時的な変化と持続的な変化を見分けること。毎回元の状態に戻っているようなら、それは揺らぎをおこしているだけ。変化しない、つまり停滞の状態なので別のことをやって見よ。

⑤問題解決の主導権は、その問題解決を一番望んでいる人(患者や家族)が持つべき。セラピストはサポートの役割であることを意識せよ

3. 治療方略

①部位や要素に拘ることなく、その時、その場で変化できそうなものはできるだけ多く思いついて実施してみよ。そして今やっていることを色々と組み合わせてみよ。やって良ければ繰り返せ。ダメなら他のことをやったり、違う組み合わせを考えよ(多要素多部位同時方略)

②問題解決には、継続したアプローチが必要なこともあり、無理なく継続できるよう問題解決に一番意欲的な人物を中心に治療を展開することを考えよ(クライエント-セラピスト協働方略)

こうして、学校で習った機械修理型治療方略とはまったく異なった治療方略の体系を手に入れましたね。

「多要素多部位同時方略」と「クライエント-セラピスト協働方略」です。それぞれには更に詳しい説明がありますが、ここでは省略します。また機械修理型方略も状況によっては有効なのでこれで3つの治療方略を持つことになります。

システム論には今回検討した「素朴なシステム論」の他に科学的研究や哲学的視点を基にしたものがあり(「システム論の話をしましょう!(その1)に出てくる分類の②と③)、それらからも非常に重要な、エキサイティングな治療方略が生まれますが、今回はこれで一応区切りをつけます(終わり)

![]()