臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その16)

前回は「基礎定位障害」の患者さんは、メンタリティ(精神状態)の影響を強く受けて振る舞いが異なることだと述べました。以下に三つの例を挙げます。

①失調症状が簡単に見て取れるのに、杖一本でバスに乗って出かける患者さんがいます。確かにめったに転倒はされないのですが、周りから見ると皆がヒヤヒヤしています。本人は自信に溢れ、やる気満々です。

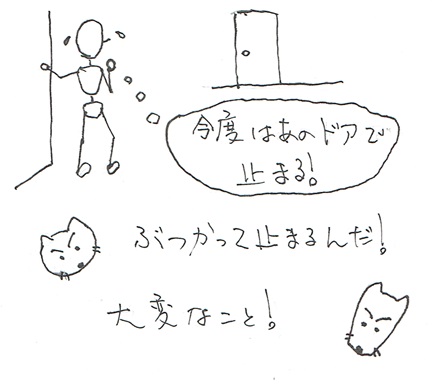

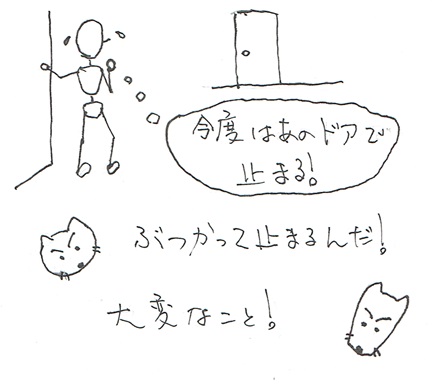

②うまく止まれないので、壁や柱を目標に歩くパーキンソン患者さんがいます。決まった目標にぶつかって止まり、向きを変えて次の目標に向かってぶつかって止まっては、目的地まで移動されます。もちろん新しい場所ではダメです。いつもの移動コース上ならほぼ自立です。

③歩隔を広くとり、杖を遠くについて基底面を大きく広げて、ゆっくり移動自立している片麻痺の方がおられます。安定して歩いておられるので大丈夫だろうと思っていると、不意に転倒されることが多いのです。

しかも本人と話してもあまり転倒を気にされたり、恐れたりする様子もありません。何度転倒しても、何事もなかったようにまた歩き始めます。

それでデイケアでは、しばしば「転倒防止はどうすれば良いのか?」というテーマのカンファレンスが開かれます。急な方向転換やビックリしたときに転倒しているらしいことが分かります。

それで解決策は、「急な方向転換を様々に行う練習」や「様々な外的刺激に対してバランスの維持に対応する練習」などが提案されます。「ダンスなどが良いのでは?」などとアイデアが出されてスタッフ間で盛り上がります(^^;)そして実施されるのですが・・・・・一年後には相変わらず同じ問題でカンファレンスが開かれたりします(^^;)

基礎にあるのがどうも「基礎定位障害」なのです。重力と床との間で体を安定状態に保つのが難しいと思われます。そして、どうもこの障害はあまり改善しないようです。だから練習を重ねても変化しないことも多い。

上に挙げた方達は、皆それぞれに異なった原因の「基礎定位障害」を持っておられますが、それぞれに歩行は自立の状態にあります。もちろん環境に依存していますが。

一方で、前回まで述べたように杖をついて安定して歩いているように見えても一人では動こうとされず、歩行自立できない患者さんもいます。

つまりこの両者の違いはメンタリティの違いだと思います。「一人で歩きたい」などと強く思っていて一人で歩かなければならない状況があれば、何とか恐怖を乗り越えたり、慣れたりして障害をある程度克服していると思われます。決して「安全に」という条件はクリアしていないのかも知れませんが。

ただこのように自立に向かう人は少ないです。この人達を見て、他の人にも「できる人がいるんだから頑張れ!」というのは酷でしょう。

つまりここで言う「基礎定位障害」は、原因も異なれば、メンタリティの状態によってもその振る舞いが異なります。

だから一つの症候群として理解しにくい、まとめにくいところがあるのだと思います。いや、そもそも一つの症候群としてまとめる必要があるのか、と言われそうですね。

でも彼らが行っている問題解決のスキルに焦点を当てて見ると、共通していることがあります。つまりこの症候群、「基礎定位障害」は、患者さんが選択する共通の問題解決によってまとまるわけです。

次回は具体的にどんな問題解決をとるかをまとめて説明します。(その17に続く)

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その15)

前回に続き基礎定位障害の説明です。

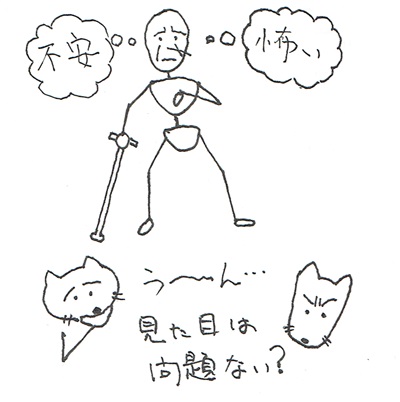

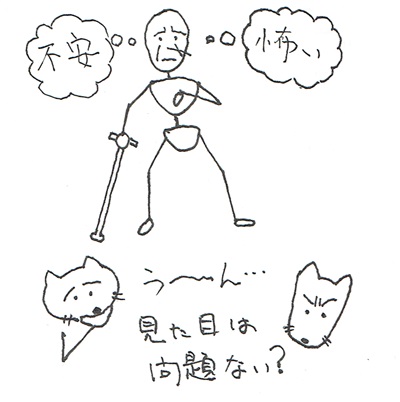

前回は基礎定位障害が背景にあって、不安や恐怖から「立位介助の拒否」や「歩けるのに歩こうとしない」といった患者さんの例を紹介しました。

たとえば脳性運動障害によってこの基礎定位の働きが低下すると、立位や歩行時のバランスの悪さはもちろん目立ちます。しかし一見はっきりとしたバランス障害が見られなくても、基礎定位障害による立位・歩行時の不安定さから不安や恐怖を感じて、動こうとしない人もいるわけです。

この方達を「意欲の低下や振る舞いの問題」として捉えてしまうと、リハビリの方向性がまったくトンチンカンになってしまいます。

さて、今回は「基礎定位障害」の起こるメカニズムについて簡単に理解しておきましょう。以下のような原因が考えられます。

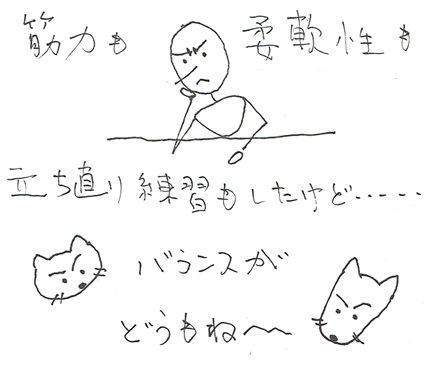

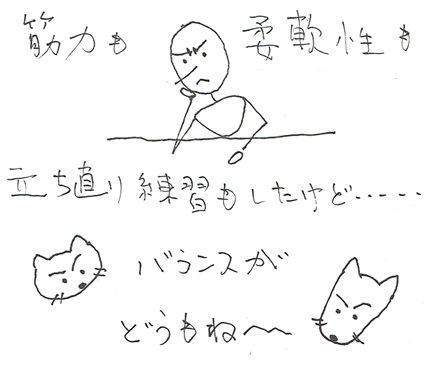

両下肢や体幹の筋力が低下すると、立位でのバランスが不安定になります。脳卒中後に弛緩状態があると姿勢を安定させたり、バランスを維持したりすることが難しくなります。

体幹の柔軟性が低下すると、歩行時、基底面から重心が飛び出しても立ち直りでバランスを回復することが難しいです。脳卒中後に体が硬くなると、歩行時のバランスや急な方向転換で倒れやすくなります。パーキンソン症候群では更に顕著です。

小脳性の失調症では筋の協調的な活動が失われ、姿勢が不安定になります。倒れやすく急な方向転換が難しくなります。手脚の動きもばらつき、不正確になるためバランスをとるために手すりをつかみ損ねてしまうこともあります。

また小脳性の失調では、眼球の協調が悪くなり視覚による姿勢コントロールが難しくなるのかもしれません。同様に視覚や前庭覚などの知覚障害によっても姿勢保持が不安定になります。

上記以外の原因もあると思います。これらの例によって、基礎定位の働きの低下、あるいは基礎定位障害となります。原因や障害の状態によって基礎定位障害の程度も予後も変わってきます。

また症状が改善するものも改善しないものもあります。小脳性の失調はあまり改善しないことが知られています。それ以外の原因としても急性期・回復期のリハビリを受けて、さらに老健に来られる「バランスの悪い、転倒傾向のあるような方」はどうもあまり改善しない傾向です。

この場合、セラピストがバランス改善や力強さなどの身体能力の改善にばかり焦点を当ててしまうと、いつまでも改善しないことが多いのです。これは患者さんに伝わります。いつまで経っても良くならないので、患者さんはますます自信を失って動こうとされなくなることもあります。

またさらにこの「基礎定位障害」を複雑にしているのは、患者さんのメンタリティ(精神状態)につよく影響を受けて振る舞いが個々の患者さんで大きく異なることだと思います。次回に続きます。(その16に続く)

※No+eに別のエッセイを毎週木曜日に投稿しています。よかったら見てください。https://note.com/camr_reha

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その14)

今回は「安心確保の問題解決」について説明します。

これも脳性運動障害では大きな問題となるテーマです。

人の運動システムのもっとも基本的な機能の一つは、この大地と重力の間で身体を安定・安心の状態にすることでしょう。しかもじっとして休んでいても動き回っていても常に体を安定・安心の状態に保ってこそ、不安や恐れなく、思い通りに動いて様々な必要な課題を達成できるわけです。この大地と重力の中で体を安定・安心の状態に持っていく働きを「基礎定位」と呼びます。

僕は理学療法士の最後の15年間以上を老健施設で過ごしました。その中で「麻痺はそれほど重くないのに、自宅ではなく老健施設に転所してくる方が多いな」と感じました。どうして麻痺が軽く、その他の明白な理由もないのに自宅に帰れないのか?

実は転所してくる利用者さんの前の病院の担当セラピストからの報告書には共通点が見られました。

たとえば「まだ立位や歩行バランスが悪い。歩行は可能だが、まだ自立までもう一歩。そちらの施設でもう少し歩行練習を進めて実用性を高めてほしい」といった評価が多いのです。

そしてその理由として明白な失調症状がある、または「支持性や姿勢反応に問題がある」といったものもありますが、その他多くのものは「この患者さんは意欲が低く、訓練を嫌がり、熱心に取り組まれない」とか「非常に依存的である。セラピストや介助者に甘えて自立への意欲が低い」などと評価されています。

なんだか「患者さん自身の意欲や振る舞いに問題があり、訓練が進んでいないから家に帰れない。意欲や振る舞いが改善して訓練が進めば家に帰れるだろう」といったニュアンスにとれるものが多いのです。

つまり「身体や運動システムの問題ではなく、意欲や振る舞いの問題である」と認識されているからでしょう。

実際にうちの施設に入所してからすぐに介護士や看護師から「立つのを嫌がるのよ。スゴイ力入れて抵抗するの。自分のペースで動きたいんですって」とか「口では『動きたい』といってるけど、『やって、やって』と甘えてくるし、杖で歩けるはずなのに独りでは歩こうとしない」といった評価を受けてしまいます。

訓練場面でも一生懸命に取り組まれますし、麻痺自体はそれほど重くなかったりもします。時には「今度から居室を独りで歩いて良いか?」などと聞かれるのですが、結局独りではまったく歩こうとされません。どうして歩かないかを聞いてみると、「今日は調子が悪かったので歩いていない」とか「うん、そんな気になれなくてね・・・」などと言われたりします。

これだけ見ると前の病院の担当者と同じように「意欲や振る舞いに問題あり」となりそうです。

でもどうも違和感があります。そこでもう少し丁寧に聞いていくと、「座っているときは大丈夫だけど、立ったり歩く時に違和感や不安のようなものがある」ということがわかったりします。中にははっきりと「独りで歩くとすぐに転けそうで怖い」とおっしゃる方もいます。でもとてもそんな風に、すぐに転けるようには見えないのです。

どうもこの背景には程度の差こそあれ「基礎定位の障害」があるのだろうと思います。立位のように狭い基底面で重心を高くする姿勢が不安を導くのです。

次回はもう少し詳しく説明します。(その15に続く)

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その13)

今回は「健康時の問題解決」について説明します。

脳卒中直後の患者さんは、身体が急激に大規模に変化したのですが、どのように変化しているかを認知していません。認知するためには、病気によって変化した身体を実際に使ってみるしかないからです。

脳性運動障害後にリハビリが最初に果たす重要な役割は、実際に簡単な運動課題を多様に提供して、患者さんに実際に体を使っていただき、変化した体の状態を理解してもらうことです。まずこれをしないことには課題を通しての運動リソースの豊富化も運動スキル学習も進みません。

そして様々な課題を実施する中で、平行棒内の車椅子に座っている脳卒中直後の患者さんに、「立ってみましょう」と声をかけます。患者さんは健側上肢で平行棒をつかみますが、患側上肢はまったく動かないことに気がつきます。それでわざわざ健側上肢で患側上肢をつかみ、平行棒の上に持っていくことはよく見られます。

健康なときは両手で平行棒をつかんで立ち上がろうとするはずで、それを再現しようとしているのです。これが健康時の問題解決です。

でも患側上肢は棒をつかむこともできずにだらんと下に落ちてしまいます。患者さんはそれでも2-3回それを繰り返してみますが、やがて諦めます・・・・このように健康時の問題解決は機能しないことが多いため、自然に消えてしまうのが普通です。

また「座ってみましょう」という課題を提案します。最初は介助して端座位になっていただきます。麻痺がある程度重くて初めて座られるときは、腕は水の重りのように体を患側へ引っ張るし、体幹の支持性も低いため患側へ倒れます。

元気な時は倒れそうになると両手で支えますので、そうします。そうすると麻痺側上肢はまったく動かず健側上肢だけで床を押すためにまるで自分から倒れ込んでいるように見えます。いわゆるプッシャー・シンドロームと言われる現象です。

従来はそれを見て、視知覚や固有感覚の異常などと症状として理解されています。

ただ患者さん自身の立場から見るとまだ障害後の身体・運動の状況を理解しておられません。一生懸命に元気だった頃の問題解決を行っておられるだけです。つまりこれも「健康時の問題解決」ということになります。

通常これも機能しないため、普通は自然に消えてしまいます。しかしある条件が重なると消えません。

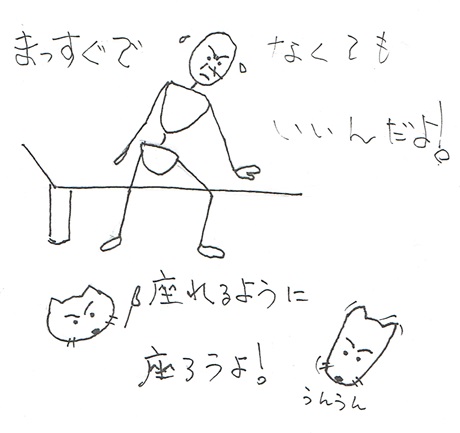

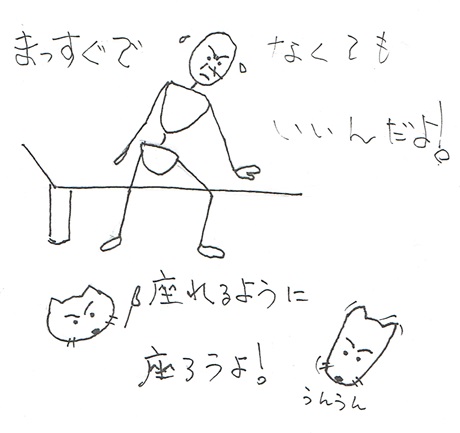

一つはセラピストが「『まっすぐ』に座りましょう」といった課題を出すときです。患側は水の重りになっているのでまっすぐに座ることは困難なのですが、セラピストが「姿勢運動の正しさにこだわる」(「正しさ幻想」と呼んでいます)とこのような無理な課題を出し続けます。

もう一つ、患者さんの方もたまたま生真面目な方だと、「まっすぐに座れ」と言われるままに座ろうとします。しかしそのためのやり方が分かりません。それでひたすら両手で支えようとする健康時の問題解決を繰り返します。患者さんの方も素直で、また健康なときのようにまっすぐに座ろうとする傾向が強いといつまでもこれを続けます。

本来健康時の問題解決は機能しないので、変化した身体に適応した新しい方法を見つけることが重要です。セラピストはまず様々な運動課題をやっていただいて身体の状態を理解していただくこと、それから変化した体で課題達成するための新しい方法、運動スキルを患者さんと一緒に探していくことが重要になります。

そのために課題の出し方は、「まっすぐに座りましょう」ではなく「座れるようなやり方を探してみましょう」に変更します。普通は健側に体幹を傾けて健側上肢で支えるようなやり方を介助してまず座っていただくことです。これを何度も繰り返すと患者さんは自然に体の使い方を発見して次第にまっすぐに座れるようになられます。

つまりプッシャー・シンドロームは「正しさ幻想」を持っているセラピストと素直な患者さんが協力して創り出した虚構の障害像なのだと思います。

次回は「安心確保の問題解決」について説明します(その14に続く)

※現在、No+eで、異なったエッセイを毎週木曜日に投稿しています。呼んでいただけるとありがたいです(^^)「カムル」という名前で投稿しています。

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その12)

今回は「骨靱帯性問題解決」の説明です。

これも外骨格系問題解決と同じように、弛緩状態あるいは筋の張力が低下しているときに支持性を得るためのスキルです。主に骨同志あるいは骨と靱帯による制限を利用して支持性を得ようとします。

具体的な例としては、「反張膝」や脳性麻痺の両あるいは四肢麻痺タイプで両大腿骨を内転し、一つの塊として安定させるなどが見られます。

反張膝は脳卒中後に立ち始めたとき、筋力低下により膝関節での支持性が低下しているので、骨と靱帯の制限を利用して膝の過伸展位で支持性を得るようなやり方です。

最初は不安定で、膝折れが見られたりします。特に下り坂や踵だけが敷居の上などに乗って荷重したときには、膝折れで転倒が見られたりします。

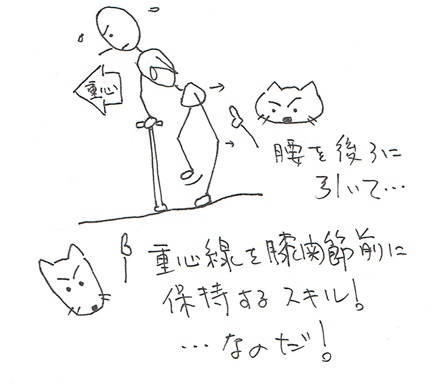

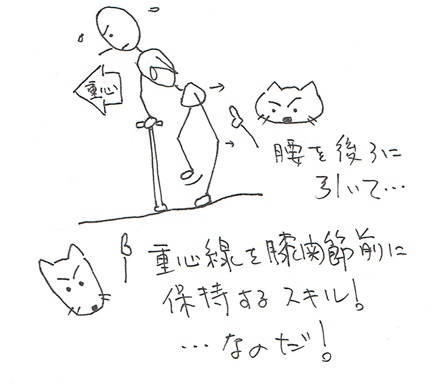

つまり膝関節の軸の前に重心線が維持されているときには反張膝が固定され、支持できるのですが、重心線が関節軸の後方に移動すると簡単に膝折れが起きるわけです。

しかしそのうちに凹凸のある路面でも、体全体を使って重心線が膝の前に維持され続けるような運動スキルを身につけるようになるので、常に反張膝で立位保持や歩行をするようになります。

こうなると非常に頑固で、反張膝歩行から抜け出すのは困難です。

反張膝歩行は、健常な幼児期の女児にもよく見られたりしますが、多くの場合、成長や日々の生活の中で筋力が多様に改善してくると反張膝は見られなくなり、いわゆる膝関節をわずかに屈曲した半伸展位の膝の支持の仕方に変わってきます。

筋力が十分な強さで多様な状況でもコントロールできるようになると、骨靱帯で支持性を得るよりも圧倒的に有利となります。それで、運動システムは自然により安全・より効率的な課題達成のための運動スキルに自然に切り替わります。 しかし脳性運動障害では、筋力が十分に改善しないため、なかなか骨・靱帯性問題解決の依存から抜け出すのは難しいのです。

実際、骨・靱帯性問題解決は、支持性を得ることにもある程度の環境変化にも反張膝を維持する全身性の運動スキルによって対応できるため、家屋内の日常生活課題達成では問題がないと言えばないのです。

しかし患側下肢で支持するときに股関節を後方に大きく動かす独特の歩容やぎこちなさ、不意の大きな路面変化に対応しにくいなどの問題はついて回ります。 これを防ぐには支持性のない運動障害直後から、外骨格系問題解決を促してある程度強めることは有効です。膝半伸展位で支持ができるようになるし、ある程度の不意の路面変化にも対応できるようになります。骨・靱帯性の問題解決よりは環境変化に対する対応性が高いと思われます。

さて、次回は「健康時の問題解決」について説明します。(その13に続く)