臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その1)

学校で習う人の運動システムは、構造と各器官・組織の機能として理解されます。まず人体の設計図を作って、構造と仕組みを理解するわけです。

たとえば筋肉は力を生み出します。そして骨格・関節・靱帯などで力に支持と方向を与えます。体の前面についた筋肉は筋の起始・停止を近づけて屈曲させます。背面についた筋は伸展させます。感覚器は身体や周りの環境内の刺激を受けて、神経を通して脳に伝えます。脳は受け取った感覚刺激から情報を生み出し、その情報を基に神経を通して筋に命令を送る・・・などと仮定された設計図ができる訳です。

特に脳の機能については、コンピュータをモデルに働きや役割を仮定されていることが多いですね。

というのもこの視点では、人体の理解の仕方はどうもロボットと共通の見方のようです。ロボットでは、力はモーターで発生し、躯体は硬い部品で作られますので可動性なども決まっています。感覚はセンサーで集め、電線を通じてコンピュータに送られます。つまり運動や活動を繰り返してもそれらモーターや躯体、センサーなどの各ユニットの性能が上がることはありません。(消耗によって性能低下はあると思いますが)

そのようなシステムでは、運動変化を起こしたり、運動を調節したりするのは全てコンピュータです。コンピュータに新しい運動プログラムがインプットされない限り、新しい運動変化は起きないことになります。つまりロボットではコンピュータだけが運動変化に責任を持っていることになります。

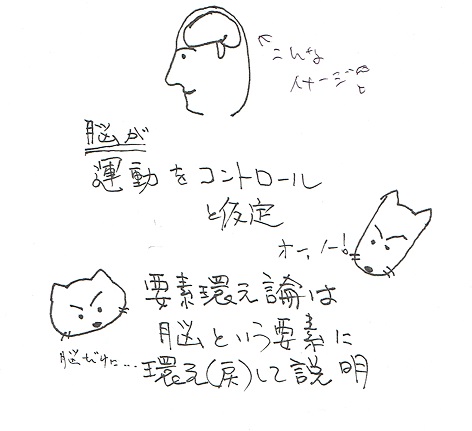

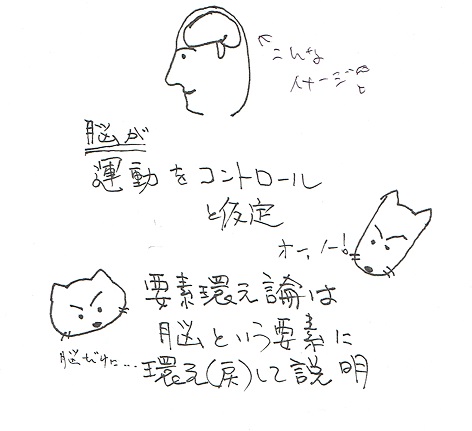

そして人の脳の機能や役割はまさしくコンピュータに喩えられて理解されています。それでロボットではコンピュータ、人では脳が運動変化に責任を持っていることになるのです。だから上記の人体の設計図では、「運動変化や運動の調節はほとんど脳の働きである」と仮定されています。

ところが人では、運動や活動を行えば筋力や柔軟性などが変化してきます。そうすると姿勢や運動も変化してきます。あるいは痛みがあると動きが変化します。とびきり良いことがあると重力に逆らって動きも軽やかになり、悪いことがあると重力に押しつけられたように動きが重くなります。単に体重(お腹の脂肪など)が増えても姿勢や運動は変化します。

つまり運動変化を起こしているのは脳だけではありません。一時的な変化も持続的な変化も様々な構成要素の相互作用から生まれてきています。

このように「運動変化がどのように起こるか?」と問いを立てて答える場合、設計図と各要素の機能を基に「脳が変化させている」の様に特定の要素で説明する立場を「要素還元論」と言います。現象を特定の要素に還元して(戻して)説明するからです。つまり学校で習う運動システムの見方は、この要素還元論の視点なのです。

この見方は、「因果関係論」で説明されることも多いです。「運動の変化は脳の活動が原因である」という風に原因と結果の関係で説明されるからです。

逆にある現象が「システムを構成する様々な要素の相互作用から運動が生まれる」というのがシステム論の視点です。

どちらの視点が正しいか、真実かという議論はナンセンスです。それぞれの立場から見ると、「そう見える」と言っているだけです。「地球上に立って天空を見上げると天動説は正しく、太陽に立ったと仮定すると地動説が正しい」ということです。

どちらの視点も「問題解決に有効だし、場合によっては有効ではない」だけです。現在、天動説は間違いと言われますが、大航海時代には天動説の知識は自分の位置を知るために十分有用だったわけです。状況によって有用か、有用でないかが決まるだけです。

要素還元論は、構造と各部の機能を基に運動システムを理解しますので、構造が傷害されても回復する可能性が高い整形疾患などではとても有効で効率的な視点です。まさしく「悪いところを探して治して元に戻す」というアプローチが展開されます。

しかし脳性運動障害のように脳や麻痺を治せないと壁に当たってしまいます。 そんな時はシステム論のようなアプローチが有効になってきます。

そして逆にシステム論にも弱点はあります。そんな時は要素還元論が弱点を補ってくれます。

今回のシリーズはこの2つの視点について詳しく検討してみます。(その2に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

「リハビリのセラピスト」という仕事

リハビリ学院の同期生が還暦を迎えたので集まった。話を聞いているとみんなそれぞれに自分なりの理学療法・作業療法の進め方を身につけていることがわかる。

それで思ったのだが、リハビリのセラピストという仕事は、一から自分なりのやり方で自分なりの方法論を身につけて行くものだと思った。それぞれの方法論は実にその人らしさに溢れているからだ。

確かに学校で習ったこと、講習会で習った知識と技術でスタートしているが、やはりそれぞれの個性と職場環境でその後の展開は大きく違っている。

患者さんの笑顔がエネルギーの者もいれば、自分の一生の仕事として面白さを求める者もいる。興味のあることを中心に探求する者もいる。自分なりのやり方で40年近く自分なりの理学療法・作業療法の体系を作ってきたわけだ。

そんな話を聞いてとても嬉しかった。

というのも最近は「リハビリの仕事は面白くない」という若いセラピストの話を聞くことが多かったからだ。どの患者さんにも同じような訓練を繰り返したりしているわけで、まあ、工場の流れ作業のように同じ作業を繰り返しているように見える。自分の仕事が生み出す結果よりは、決められた手順を再現することが目的のように見える。これでは面白くないだろう。

実際に「リハビリの仕事は給料が安いから辞めて、工場に就職した」という話も聞いた。同じ流れ作業なら給料の高い方を選ぶわけだ。

最近はマニュアルだとかガイドラインだとかEBMだとか言われて「科学的に正しいやり方」が決められてしまっているようで、そこから外れにくくなっているのかもしれない。

僕たちの時代(約40年前)は、僕たちセラピストの卵に求められているのは、「生活課題の達成力を高める」などという非常にシンプルで具体的な結果であった。ただ「正しい方法」は学校で習うものくらいで、教科書通りにいかないことはすぐに実感したので、自分なりに結果を求めて、やり方を探し求めていた感じがある。なにをしたら良い結果が出るかを自分自身で考え、試行錯誤して生み出していたわけだ。

その良い結果とは、患者さんの笑顔であったり、活き活きとした表情であったり、単純にできなかった生活動作ができるようになることだった。自分なりに良い結果の基準も持っていたわけだ。

今は「正しいやり方はこうだ!」とか「効果のあるやり方は科学的に証明されている!」と周りの権威者達に決められ、与えられてしまうのかもしれない。なんだか「リハビリの結果より、方法の方が重要である」という錯覚が生まれやすいようだ。あまりに周りの大人達が自分の価値観を押しつけ過ぎなのだろう。リハビリ教育の高度化・専門化とはこんなことだったのかと思うと少し残念である。

「正しいやり方」を押しつけたところで、患者さんもセラピストもそれぞれの個性があって、その出会いの中で毎回異なったやり方が生まれるのが当たり前である。工場の流れ作業のように同じ部品が流れてきて、同じ動作を繰り返すと大体同じ結果に終わる仕事ではないからだ。

学校や講習会で得た知識は、自分の個性と毎回出会う異なった個性の患者さん達とのセッションを繰り返しては、自分なりのやり方が一から組み立てられていくわけだ。だからこそ一人一人がどんな結果を追い求めるかが重要なのである。

若いセラピスト達には、「生活課題の達成力の改善」のようなシンプルな結果を求めて、自分なりの方法論を試行錯誤しながら身につけていって欲しいと思う。

もちろん全て我流で一から始めるのは大変なので、大人達の意見を参考程度にすれば良い。色々と異なった意見も聞いて、自分なりのリハビリ訓練の体系を見つけていってもらいたいと願っている。そうすれば仕事は自然に面白くなるよ!(終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

人の運動を「正しい」とか「間違っている」と言えるか?(その4 最終回)

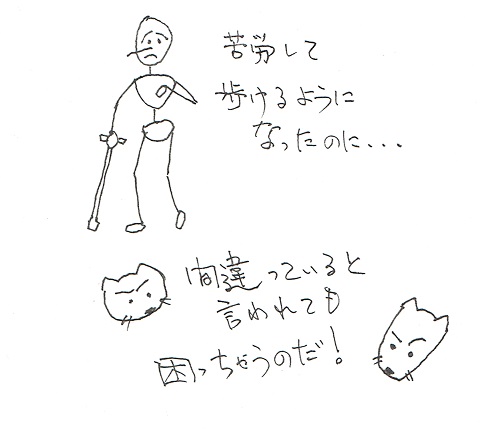

もう一つ、「正しい運動」と言ってしまう原因は、健常者から障がいを持つ人に対する同化主義といったものが考えられる。「あなたたちの動きは良くないから、健常者の様にきれいに動きなさい。健常者の動きが正しい運動である。健常者の様に動けるように人一倍努力しなさい」という思想である。

「障がいを持つ」ということ自体が認められないわけだ。だからまるで麻痺が存在しないかのように、「(健常者の様に)歩きなさい!」と無茶を言う。「諦めるのは早い!頑張って続ければできるようになるのだ!」などというセリフを昔はよく聞いたものだ。

さすがに現在のリハビリの世界では、この同化主義に染まったセラピストはいないと信じたい。

それでも「麻痺があるからと言って諦めたらそこでおしまいだ。諦めなければきっと道が開かれる」といった意見は時々臨床でも見られる。

しかしこの考え方が日本に入ってきてから60年以上経つが、未だに麻痺が治ったという科学的報告はない。もちろん世界でもない。

この「諦めたらおしまい」という考え方は「ユートピアン・シンドローム」と呼ばれる。達成不可能な夢を追い続けるという行為で、理想の目標の実現よりはむしろ「理想を諦めないで努力し続ける」ということ自体に価値が見いだされているようだ。諦めないで続けることが目的となっている。それで患者さんの生活問題を早く解決しようとするのではなく、むしろ逆に生活問題をずっと維持し続けるという結果を引き起こしてしまう。

すでに家庭内の生活は自立しているものの、「正しい運動ができていない、間違った運動をしている」と言われて「まだ自分はダメなんだ、人前で歩くためにはまだまだ努力が必要なんだ」と訓練に没頭する患者さんもいる。

この場合、元々リハビリの仕事が何なのかを考える必要がある。

医療的リハビリの仕事は、生きていくために必要な生活課題の達成が困難な人の生活課題達成力を改善することではないのか。それによって生活の質を高める手伝いではないか?

もちろん麻痺が治って元通り健康になれば一番良いのだろうが、職業人として治るか治らないかは客観的に判断して患者さんに接するべきだ。

患者さん自体が「麻痺を治して元通りになりたい」と希望される場合でも、プロとして「リハビリで麻痺を治すことはできないが、今よりは歩行パフォーマンスを改善することはできます」などと言うべきだろう。実際に治せるという事実はないのだから。

決してリハビリの目的は、あるセラピスト達が考える「理想の運動、正しい運動」に近づけることではないはずだ。

そもそもこのセラピスト達の言う「理想の運動、正しい運動」というものがなんとも判然としない。たとえば「健常者の歩き方の形」だという。

そうすると僕のように一応仕事も社会生活も自立しているが、円背気味に歩く高齢者は正しくない歩行運動をしているのだろうか?どこかに無理がかかっている歩行だからとリハビリを受けるべきか?いや、もちろんそんな必要はない。健常な若者のように颯爽と歩いていなくても社会生活にも生活の質にもあまり影響はない。

さらに健常者の歩き方の形は状況に応じて適応的に変化するものだ。氷の上では小刻み歩行、水溜まりでは濡れないようにつま先立ちの尖足歩行、水田で足を泥から抜くときは抵抗を小さくするために下垂足の形、つまり鶏歩に見える。あまり運動をしない健常の方の片脚に重すぎる重りを着けると、振り出すために分回し歩行の形も見られる。状況に応じて形を変える作動が健常者の運動システムの特徴である。

麻痺があれば脚を振り出すために分回し歩行をする訳だから状況に応じて形を変えているので「分回し歩行は健常の運動システムが持つ作動である」と言うことになる。

なんだか特定のセラピスト達の価値観、CAMRでは「正しさ幻想」と呼んでいるが、それだけでものが言われているような場面に再々遭遇する。大変なことである。(終わり)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

人の運動を「正しい」とか「間違っている」と言えるか?(その3)

「運動変化は脳の役割」あるいは「脳が運動を変化させる」という立場がある。

その立場では、運動変化は基本、脳の変化でしか起きないので、アプローチは脳を変化させようとする。方法はいわゆる「適切な運動を行ってその運動感覚を脳に入力する」ということになるのだろう。

この考え方はロボットと共通するところがある。ロボットの体は金属やプラスチックなどの硬質なもので作られ、動力はモーター、体や周りの状態はセンサーで調べる。

運動を重ねても体やモーター、センサーは変化しない。だから運動を変化させるためにはコンピュータのブログラムを変化させるしかない。

そして人でも「運動を変化させる」とは「脳を変化させるしかない」と考えてしまうところが共通している。

人の脳はコンピュータによく喩えられる。コンピュータは人が作ったものに過ぎないのに、コンピュータをモデルに脳の機能が説明される。「入力」とか「出力」とか「プログラム」等で脳の働きを理解するのは、なんだか変な気持ちがするのは僕だけであろうか。

一方、「運動変化は筋力や柔軟性などの各構成要素の変化や構成要素間の相互作用によって起きる」という立場(システム論)もある。

人では運動を繰り返すと筋力や柔軟性が変化する。神経や筋、感覚器の活動性も変化する。時間が経てば体重や脂肪量も変化する。もちろん脳の活動性も変化するだろう。運動の様々な構成要素が変化するのである。運動変化はそれら「運動の構成要素の変化や構成要素間の相互作用が変化し、新しい運動状態が生まれる」と考えられる。

アスリートが体幹筋のトレーニングをしてパフォーマンスが変わったという報告がされるが、この場合は筋力や神経、感覚器の活動性が変化したからとも説明できるし、筋力や神経、感覚器の活動性の変化などが他の構成要素(運動による体重・脂肪量、脳の活動性など)との相互作用から新しい運動の状態が生まれた」とも説明できる。

たとえばThelenらの「新生児歩行の出現と消失」の現象の研究がある。それまでは脳が未熟だとか成熟したとかで説明していたわけだ。でもテーレンらは、下肢の脂肪量の急激な増加が新生児歩行消失という運動変化の原因としている。脂肪の増減でも運動は変化するわけだ。私たちでも脂肪の増加によって姿勢と運動パフォーマンスは変化する。(実際にはThelenらは動的システム論の立場から「原因」のかわりに「コントロール・パラメータ」という用語で説明している。因果関係の説明ではないのだが、ここでは意味が汲み取りやすいようにわざと「原因」と表現した)

システム論を基にしたCAMRでは、脳はコンピュータとは異なった作動と機能を持っていると考える。脳をコンピュータに喩えると、「運動は脳に蓄えられた運動のやり方(プログラム)によってコントロールされる」となるが、システム論の立場からは「運動はその時、その場の状況から様々な運動の構成要素間の相互作用によって適応的に生み出される」となる。(ちょっと説明が大雑把過ぎ(^^;))

脳性運動障害の方に運動を繰り返していただくと確かに運動パフォーマンスは変化する。だからといって「脳が機能的に回復した」とか「麻痺が改善した」とはこの立場からは言えない。脳だけが変化を起こしているとは言えないからだ。

機械は設計者の思い通りに動くことを期待される。つまり設計者の意図した「正しい運動のやり方」が前提としてある。だから人をロボットに喩えて見ていると、人にも正しい運動があると思ってしまうのかもしれない。

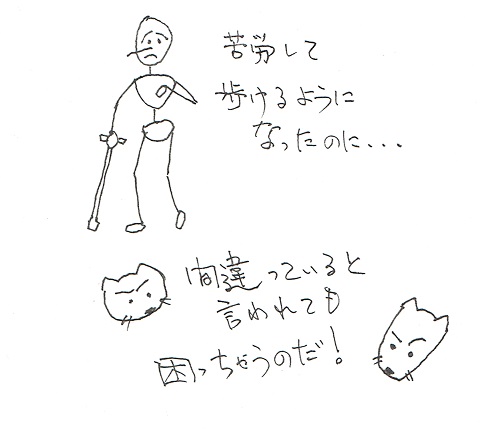

しかし人では個人の能力や身体状態、その時の状況変化に応じて課題達成のやり方は多様に変化する。もし麻痺があれば麻痺があるなりのやり方で動かれる。 だから健常者のやり方と違っているから「間違っている」と言ってしまうと麻痺のある患者さんは困ってしまう。麻痺を治せない僕のようなセラピストも困ってしまう。

麻痺のある体で何とか課題達成の運動スキルを生み出されているのである。だからまずは麻痺のある方のやり方を受け入れることが大事ではないか。その上でパフォーマンス改善の可能性を探っていけば良いのだと思う。

CAMRの視点では、筋力、柔軟性、持久力、装具や環境整備などの利用可能な運動リソースを増やし、その利用方法である運動スキル学習を促進して多様で柔軟な運動スキルを生み出せるようになることで運動パフォーマンスや生活課題達成力は改善すると考える。(その4に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

人の運動を「正しい」とか「間違っている」と言えるか?(その2)

「その運動は間違っている」というセリフにずっと悩まされてきたものだ。最初は実習地だった。臨床実習の指導者は、「その歩行は分回しという代償運動で良くないから、修正してあげなさい」みたいなことを言う。 その頃は僕もまだうぶだったので、素直に言うことを聞いたものだ。「代償運動は本来の正しい運動ではないから、間違った運動で悪いものだ。だからリハビリの専門家として、本来の正しい歩行のやり方を教えなくてはいけない」と素直に思った。

どうするかというと、「まっすぐに脚を出してください」とおよそ達成不可能な課題を出すわけだ。患者さんも最初は素直に「おお、その方が良かろう」と思われるのだろう、一生懸命にまっすぐに振り出そうとされる。しかし、元々できないから分回しだ。そうするとうぶな僕は一生懸命に修正しないといけないと思い、頻回に「まっすぐに、まっすぐに、まっすぐに!」と指示を繰り返すことになる。

そうするとそのうちに患者さんが爆発する。大きな声で、「やかましい!わかった!お前の言う通りまっすぐに出しちゃろう!だがその前にこのわしの不自由な脚を治せ!脚が悪くて思うように動かせんのじゃ!まっすぐに出そうと思うのにまっすぐに出せん!どうせえ言うんじゃ、わりゃあ!」と怒鳴られて立ちすくんだものだ。(「わりゃあ」は「お前」という意味の方言。この夢はそれ以来時々見るようになって、今でも見ることがある(^^;))

なるほど、言われることはもっともなことである。元々脚が動かないからそうしているのであって、口で指示したくらいでできるなら問題にもなっていないはずである。

そこでまた臨床実習指導者に質問することになる。すると実習指導者も「当たり前だ!口で注意するくらいでなんとかなるものか!お前は思った以上にバカだな!こうするのだ!」と以下のような理屈を説明してくれる。

患者さんの下肢が思うように動かないのは、姿勢が悪かったり、筋緊張の不均衡があったり、立ち直りなどの姿勢反応が弱まったりしているせいである。だから正しい姿勢を指導したり、臥位で立ち直り反応の促通をしたりするのだ。良い姿勢で立ち直り反応が改善すると筋緊張の不均衡も改善して、きれいに患側下肢が振り出せるようになるのである!

「どうだ!参ったか!!」実習指導者は口ではなく、態度でそう示してきた。僕は思わず「おお!おおっ!なるほど、なるほど!」と思い、「参りました!」と心のなかで呟いた。

そして見よう見まねで実習指導者のやっていることを必死に真似したものである。それで何か変わったかと言えば、何も変わらなかった・・・(^^;)

実習指導者曰く、「お前はまだまだ技術が未熟である。これからもっともっと修行をしなくてはならん!」と老師風に諭す。

僕は思わず、「はっ!はっ!ははっ!」と心の中で答えた。「俺は・・・俺はとんでもない未熟者である!だから必死こいて修行しなければならんのだ!・・・ならんのだ!」

今思えば僕もうぶであった。何とか頑張ろうとしたが、結局自分でも何をどうやれば良いのか全然わからなかった。

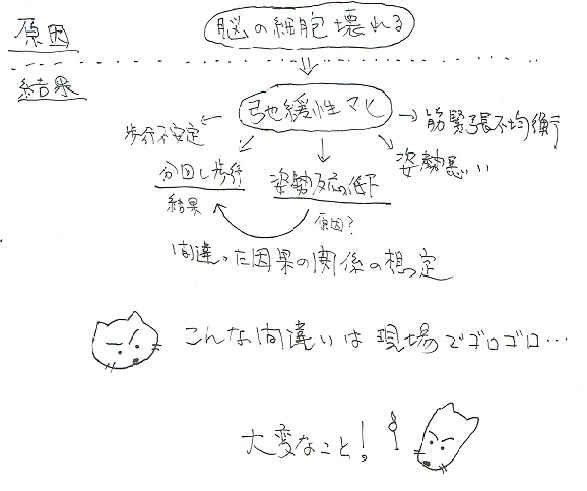

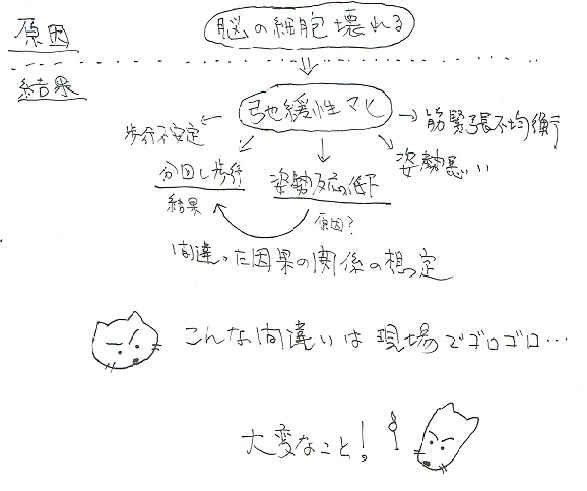

それに後から考えると、姿勢が悪かったり、筋緊張の不均衡があったり、姿勢反応が弱まったりしているのも結局は、脳細胞が壊れて弛緩性マヒが出ているからである。つまり力が出ないからだ。だから姿勢が悪くなり、筋緊張が不均衡になり、姿勢反応が弱まるのだ。だからマヒ側の脚も振り出せない。

やややっ、あの実習指導者、結局、因果の関係を間違っているではないか!原因は脳細胞が壊れてマヒになったことである。その結果、姿勢が悪くなったりしているし、脚も振り出せなくなっている。仕方なく患者さんは、健側の上下肢や体幹を使って何とか患側肢を振り出しているのでそれが「分回し歩行」となっている。

「姿勢や姿勢反応が悪いから脚がまっすぐでない」という理屈は、結果同士の間に間違った因果関係を想定しているわけだ。

こんな簡単な理屈は学校で習いたかった。そうすれば実習地であの指導者に馬鹿にされることもなく、逆に「因果関係の想定が間違っていますよ」と言い返せたのに。

しかし意外にもこんな簡単な間違いや誤解が臨床ではゴロゴロしているのである。 大変なことである!(その3に続く)

【CAMRの最新刊】

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(前編): 生活課題達成力の改善について」

西尾 幸敏 著「リハビリのシステム論(後編): 生活課題達成力の改善について」

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!