臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMR超入門 よく目にする光景(その3)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMR超入門 よく目にする光景(その3)2014/1/18

若き日の僕は、「やはり根本的アプローチだよね!」と自然に思いました。だって小さな頃からテレビを見ていると、何か事件がある度に必ず専門家が出演し、「今回の事件の原因は・・」などと解説します。ドラマでもなにか事故が起きると「あわてるな!まず何が原因かを探ることが先決だ!」などと主人公が格好良く指示したりします。社会全体で何か起きる度にまず原因を探ることが先決だ、と考える流れが自然にできているのだと思います。

「何か問題が起きた→まず原因を探る→その原因にアプローチする」という流れです。そして原因探求が根本原因に近付くほど根本的解決が導かれると考えます。これを「原因探求志向」と呼びましょう。原因をまず探せば解決法も見つかると考えます。僕達が馴染んでいる医学はこの傾向が強く、そして実際に効果的なアプローチです。

しかし現実にはこのアプローチが有効でない場合も結構沢山あります。人の運動もそうです。ここでは人の運動は「様々な構成要素の相互作用から生まれるから」とよく言われる理由だけ述べておきます。このような多要素が影響し合って生じる現象というものは、たとえ原因を見つけても達成不可能な目標や解決不能の状況に陥ることも多いのです。

たとえばイジメの原因は様々なレベルで原因が求められます。社会の構造から生じる歪みとかイジメ側の家族に問題があるとか虐められる側の子の性格に問題があるとか、いろいろです。でも性格や家族の有り様を変えるなんて誰ができるんでしょう。イジメのない社会を作るなんて絵に描いた餅じゃないでしょうか?

結局イジメをなくすのではなく、イジメに対する学校の対応に問題があったとして教育現場の改善を行ったりします。そしてマスコミもそこに焦点を当てます。そう、誰もがイジメ自体をなくすことは不可能に近いと思っているのです。原因を探ったところで解決不能だと思っているのです。

これはリハビリの現場でも同じで、原因を探ったからといって問題解決にはつながらない。たとえば僕が若い頃には以下のような考えが流行でした。「脳性運動障害は、脳細胞が壊れて脳の機能が失われたのが原因。だから使われていない脳の部分、あるいは脳細胞の再生などを利用して、健常者の運動をモデルとして繰り返し学習する。そして健常者の運動を患者自身で再現する」とする考え方が根本的アプローチと考えられていました。確かに健常者の運動が再現できると言うことは、「麻痺がなくなる」と言うことでもあります。

しかしこれは結局達成不可能な目標でした。60年以上「麻痺が治った」という話は聞いたことがありません。

それどころか新たな問題が生じました。あるセラピスト達は自分の能力が足りないからと自分を責めます。また他のセラピスト達は家族や他のスタッフが協力してくれないからと他人を責めます。患者様は「間違えた運動を憶える」という理由で歩くことを禁じられたことさえあります。

皆「アプローチが間違っている」とか「達成不可能な目標である」とは考えていないようでした。まあ、他の選択肢がなかったと言うこともあるのでしょう。また正面から、これを「解決不可能な目標」と明言してしまうこと自体、敗北と感じてしまうのでしょう。だからこれは皆口に出さない。テレビのニュースで「イジメをなくすことは不可能です」と明言しないのと一緒です。

でもこれは敗北ではありません。もともとどんな理論にも限界があるのです。科学が万能だとか社会は必ず幸福だけの世界に進化するとか、諦めなければ夢が叶うなどの考えが幻想に過ぎないのですから。夢を夢見て現実を否定するなんて馬鹿げた話です。(その4に続く) 文責:西尾幸敏

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

意欲のない人(その7)-リハビリ探偵 新畑委三郎の事件簿

俺は話を続けた。

「あと、今は週2回こちらに来られて、計4日間はおられるんですよね」

「ええ、月曜日に来て泊まって、木曜日に来て泊まってます」

「ではその時に娘さんに必ずやって欲しいことがあるんです」

「何ですか?」

「一つは体操です。大変かもしれませんが、娘さんが来られたときにおかあさんと一緒に体操をして欲しいんです」

「ええ、それは良いですよ。どんなものですか?」

「手で椅子の背を持って立ち、つま先立ちを20から30回、足踏みを20から50回、片脚を横に出して元に戻す体操を20から50回」

俺はやって見せながら説明した。

「最初は20回くらいから始めて、できそうなら少しずつ回数を増やします。そしてすこしでもやったら褒めてあげてくださいね。決して無理強いしないように。あ、そうそう、『おかあさん自身のためではなく、私のためにやって!』という感じでかまいません。

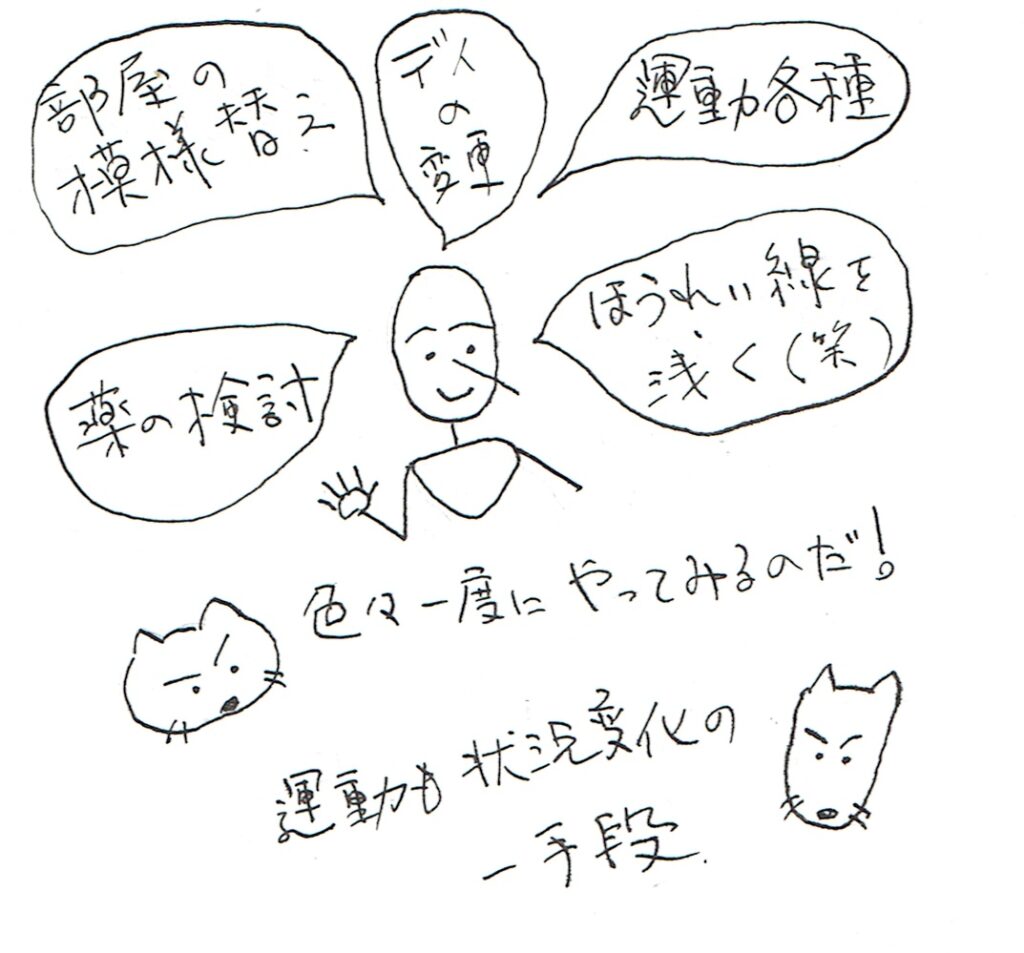

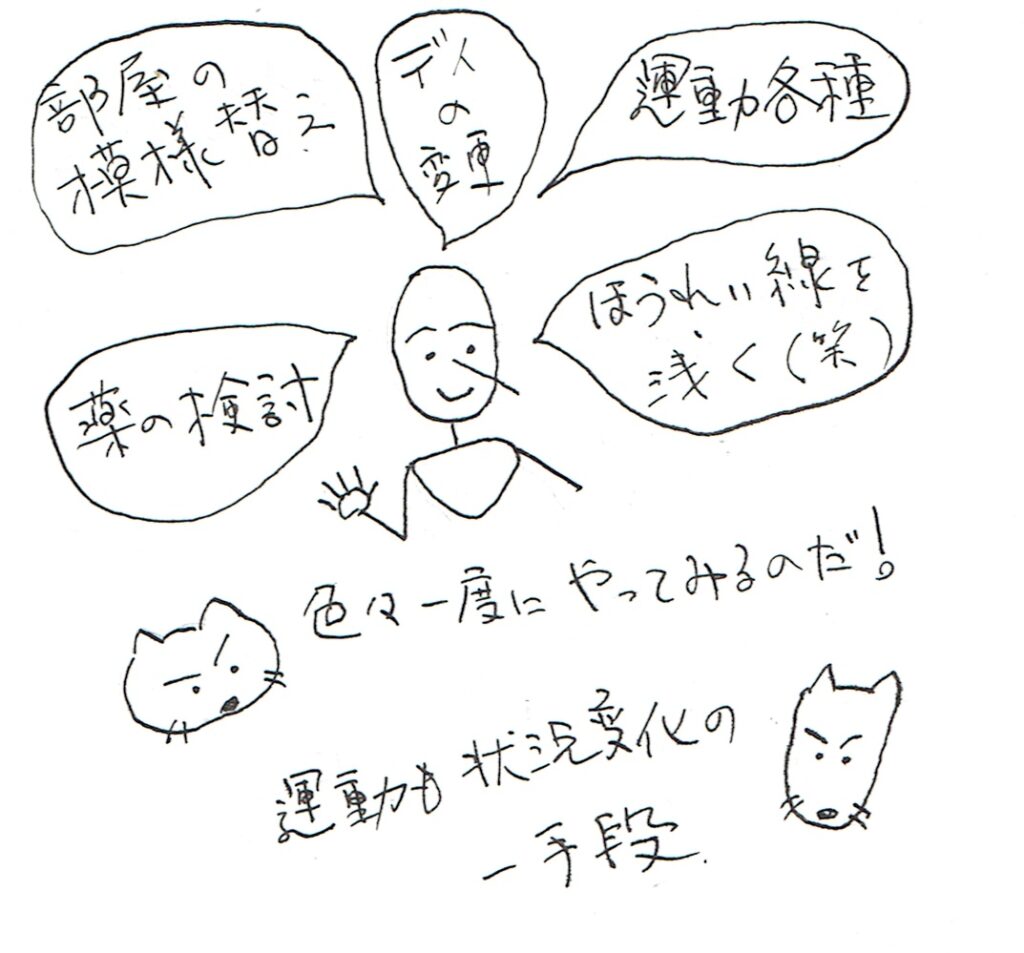

つまりこう考えてください。部屋替えもそうなのですが、これまでとは状況を変えること、これが大事です。これまでは『自分のために頑張って』と言ってきたわけでしょう。だからこれからは『私のために頑張って』とこれまでとは違ったことをたくさん積み重ねていきます」

「ああ、これまでと違うことをやって試して様子をみると言うことですか?」「ええ、そうです。それで上手く行きそうだったらそれを繰り返し、上手く行かなかったら別の言い方ややり方を試します。そんな風に考えてみてください」

更に娘さんがおかあさんにしてあげられる簡単な体幹のストレッチといわゆる「失禁体操」を指導する。失禁体操は娘さんも非常に興味を持って色々聞いてこられる。

「まあ簡単そうな体操だし、一緒にやってみます」

「あと、もう一つ!」

「えっ、まだあるんですか?」やや、不服そうな表情をされる。

「ええ、申し訳ないのですが、実はいくつかのことを同時にやってみることで状況変化がより大きくなるんですよ。それでですね、おかあさんは話すのが不自由そうですね。普段あまりしゃべらないので口の動きが悪くなっているようです。それで口回りの体操もいくつか一緒にやって欲しいんです。他の全身の運動と一緒にやるとより効果が出やすいのです。そして一度にいろいろ、短期に集中してやると効果も大きくなります。もちろん無理のない範囲で始めて、無理のない範囲で続ければ良いです。それにこの体操をやるとほうれい線が浅くなって、頬も上がって若く見えると言われてるんですよ!」

娘さんは思わず吹き出した。

「あら、じゃあ私もぜひやらなくちゃ!ええ、ええ、わかりました」

どうやら覚悟を決められたらしい。

「無理なくできそうなことはできるだけ続けてやってみます。一度に、同時に、いろいろやってみるんですね」

表情が更に明るくなった。

「そうです。そして申し訳ないですが、もう一つ。今は病院には通っておられますよね?失禁のことを相談したことはありますか?」

「ええ、今は近所の内科、整形外科に通っています。内科は糖尿とか脳卒中があるので。でも失禁については相談したことがありません・・・・整形は右股関節の頸部骨折があって、手術をした関係で3ヶ月に一度様子をみて貰ってます」「なるほど。内科ではたくさんお薬を貰ってますか?」

「ええ、とってもたくさん」

「ここしばらくで新しいお薬を貰ってますか?たとえば半年前くらいから・・・」

「半年前よりもっと前からのお薬で、あまり変わったものはありません。いや、確か・・・血圧を下げる薬を新しくして、脚が腫れたりとかしていくつか増えました・・・ともかく薬の数が多くて大変だと思ってたんです」

「今度内科に行かれるときに、先生に相談してみてください。ここしばらくいつも失禁するようになってしまったこと。もしかして薬の副作用が関係していないか、ということです」

ここでも娘さんの顔が輝いた。失禁体操と同じく納得できる解決策と思われたようだ。

「ああ、もしかしたら薬のせいだったかもしれないんですね。是非、相談してみます」

「それと・・・ケアマネさんから話を聞きました?」

「ええ、デイ・サービスを変わるっていう話ですよね。ケアマネさんといろいろ相談して、是非にとお願いしました」

実はデイサービスの変更をケアマネの裕美さんと計画したのだ。今は午前中に数時間のデイサービス利用で、リハビリをするだけである。ほとんど他の利用者さんと話をすることもないそうだ。おかあさんが人付き合いを億劫がるのでそうしたのだが、週2回の数時間のお出かけ以外はこの部屋で過ごしているため、この部屋との結びつきが強すぎるのだと思ったからである。娘さんの希望で入浴サービスがあって9時から4時までのデイサービスを今週中に母と娘で見学することになっている。デイサービスを変えればまた状況は大きく変化するだろう。

さて、サイは投げられた!後は結果を見ていくだけだ。

「しばらくは大変だと思います。何か気になることがあったらいつでもケアマネさんか僕に電話してください。また一週間後に連絡をします」と言ってその場を辞した。(その8に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMR超入門 よく目にする光景(番外編)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMR超入門 よく目にする光景(番外編)2014/1/12

シリーズの途中ではありますが、早くも番外編(^^ゞ

これからシステム論の説明などに入のですが、その前に少し言っておきたいことがあります。

以前の投稿で「CAMRは第3の選択肢」と述べています。この意味は、CAMRが「対症療法的アプローチや根本的アプローチに取って代わる唯一のもの」という意味ではありません。あくまでも3つのうちの一つの選択肢であるということです。

対症療法的アプローチや根本的アプローチにたとえ問題があったとしても、それでダメだなどと言う気はありません。そんなのはむしろ当たり前なのです。どんな理論、アプローチ、考え方、技術にもそれぞれ良いところと悪いところがあります。限界があるのが当然です。もちろんCAMRもそうです。

僕は臨床家だから、臨床家の目で理論や技術の良いところを見ています。理論や技術が問題解決のための道具と考えれば、道具の使い方を考えていくわけです。たとえば穴を掘るために、柔らかい地面ならスコップ、固い地面ならまずツルハシを選択します。固い地面が掘れないからスコップはダメだ、などという気はありません。それぞれ使いどころが違っているだけです。

ただ自分がいつも臨床で選ぶ枠組みや技術が一つであれば、良いも悪いもないでしょう。一つしか知らなければ比較の対象がないからです。良いも悪いも、限界もできることも気づかないで仕事をしてしまうかもしれません。ひたすらどんな地面でもスコップを使うように・・・だから選択肢を持つことは重要なのです。(まあそれはそれでスコップ一つでいろいろな地面を掘ってしまう「スコップの達人」になるのかもしれませんが・・・(^^ゞ)

ただしシステム論を読み進めるうちに不快を感じる方がいるかもしれません。それは無理のないことなのです。子ども時代からずっと「正しい世界の見方、考え方」と学び、同僚や後輩、子どもたちにもそう言い、説得してきた自分の考えや立場、生き方を非難されているように感じるからです。

僕自身もそうでした。でもこれまでとは大きく異なる枠組みであるからこそ知る意味も大きい。

ここから先へ進むには好奇心と同時に少しばかりの勇気が必要です。それは自分の知っている世界の外側に未知の世界があることを知る勇気であり、その世界へ踏み出すための勇気です。(その3へ続く) 文責:西尾

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

意欲のない人(その6)-リハビリ探偵 新畑委三郎の事件簿

約束の日が来た。俺は挨拶をして娘さんと向かい合った。おかあさんはデイサービスに出かけている。

「まずおかあさんの失禁の回数を減らそうと思います」

娘さんはややびっくりして聞き返してくる。

「えっ、いきなりそんなことができるんですか?母は動く意欲をなくして、半分自暴自棄みたいな感じなんですよ。おしっこを漏らすのも平気になったみたいで・・・だからまず意欲が出ることが大事だと思ったんです。もともとおしっこ漏らして平気な人ではなかったんです。プライドも高くて・・・でも今は人生を捨ててるような感じで・・なんとか自分のために頑張って欲しいと思ってるんです」

「ええ、そうですね。人前で失禁してよしとするような方ではなかったんですよね?」

「ええ、それはもう几帳面で私たち子供にもとても厳しくてうるさかったんです」

「現在失敗したとき、おかあさんはどんな風に言われますか?」

「私が『しっかりしてよ、自分でできることはやらないとダメよ』と言うと『ダメなの、できないの、私は頑張ろうと思っても頑張れないのよ、しんどいの、辛いの、できないの』なんて言うんです」

「それで?」

「だから『自分のためにも頑張ってちょうだい』と言うと『もう私のことはどうでも良いの。頑張れないし頑張りたくない。もう死んだ方が良いの』なんて言うんです。『そんなことない、この間、一度頑張って公園に花見に行ったじゃない。頑張れるのよ』と言ったら『あれはあんたのために頑張ったのよ』なんて言うから『ダメよ、自分のために頑張らなきゃ』って言ったんですよ・・」

「なるほど、自ら生きる意欲がないということですね・・・まあ、それが一番大きいかもしれませんね。ただその意欲を回復してもらうためにも、身の回りのことで上手く行くことが沢山あれば良いと思います。身の回りの色々なことが上手く行き出すと、自信も出てくるし、結果的により良く生きようという意欲も高まってくると思うんです。その一つとしてまずは失禁の回数を減らそうと思うんです。

どうやってやるかというと、まず、おかあさんの失禁は、今、この部屋で娘さんも含めての状況の中で起きているんですね。だからこの状況を変えてみようと思うんです」

娘さんはあっけにとられた顔になった。「そりゃ、失禁が治ったり回数が減れば嬉しいんですけど、そんなことできるんですか?」

意欲は高められると信じているのに、失禁は意欲を高めないと難しいと思っておられるようだと感じた。やはり、人間は面白い。「まあ、一度だまされたと思ってやってみませんか?まずやることは部屋の模様替えです。それからおかあさんに対する態度も変えてみましょう。娘さんが来ているときだけで良いので日課も加えます。環境と生活を少し変えてしまうんですね」

「そんなことで上手くいくんですか?だって今回のこととはまるっきり関係ないことじゃないですか?」かなりご不満の様子だ。仕方ない。

「一見そう見えても、これで上手くいくことが多いのです。もし、これで変化がなかったら相談料はいりません!だから試してみませんか?」

しばらくあっけにとられていたが・・・「えっ・・・ホントにそれで上手く行くと思ってるんですね・・・・そこまで言われるんなら試すだけ試してみましょうか」少しその気になってくれた。相談料はいりませんというのは、こういった場合によく使う手だ。俺の言うことはあまり信用されないらしく、いつもこうでも言わないと受け入れてもらえない。

娘さんが言う。「何をどうしたら良いんですか?部屋の模様替えと言っても・・・・実はテーブルの回りが汚いので私もきれいにしようと思ったら母が怒るんです。動かすと困るって・・・だからできないんです」

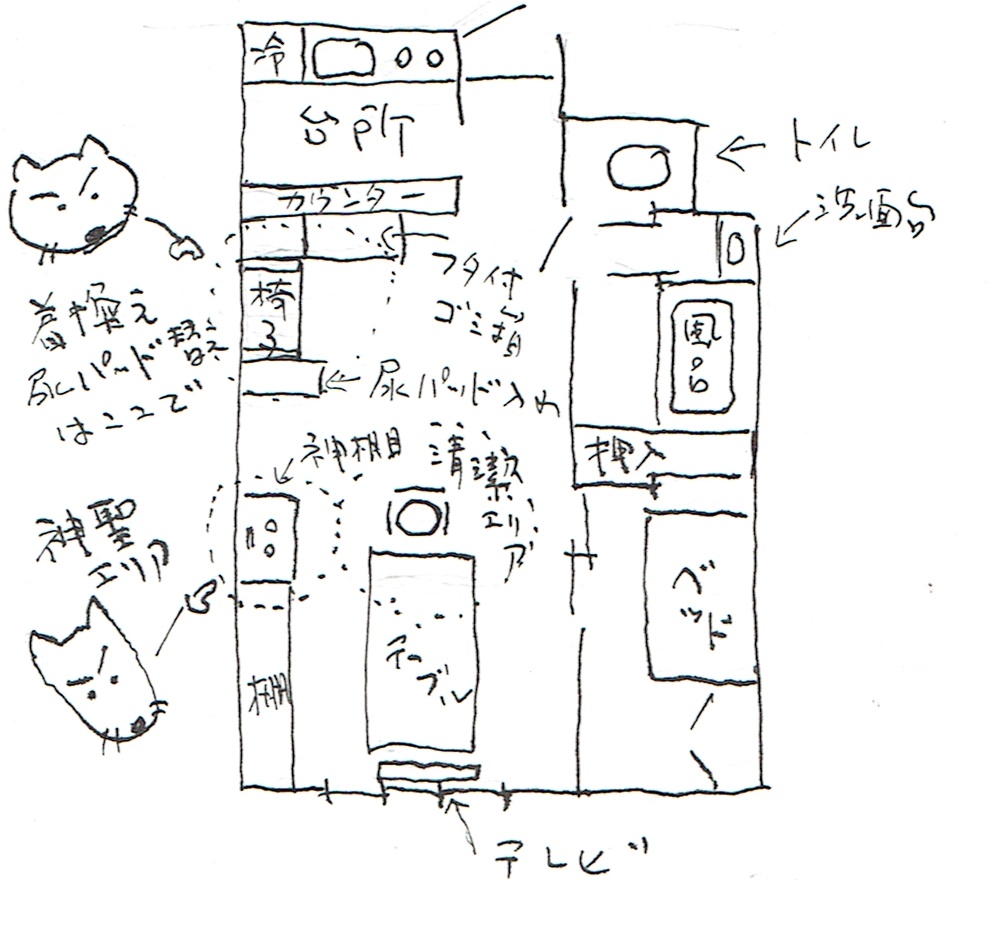

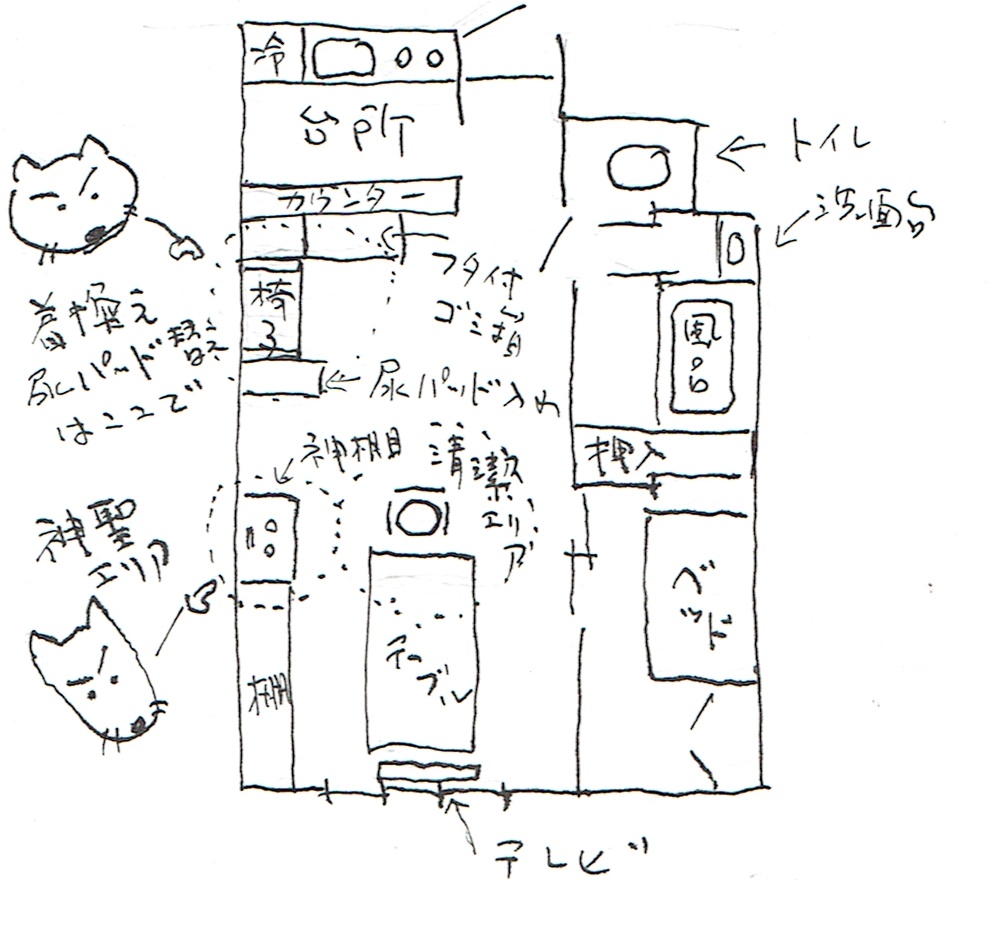

「そうですか、ではできるところから始めましょう!まず最初は、おかあさんは食べることもお茶も神様の本を読むのもテレビも、そしておしっこもおむつ換えも全部この椅子で行われていますね?」

「ええ、そうです!」

「では清潔な活動とそうではない活動、たとえば尿パッド換えなどは場所を分けるようにします。それとおかあさんは神様などに関わる神聖な活動にご熱心ですよね。これを合わせて三つの活動の場所をはっきり分けてしまいます。神様の本は神聖なものだから、あの神棚の下の飾り棚の空いた部分に置き、あの辺りを神聖な場所とします。そして蓋付きバケツと尿取りパッドや紙パンツ類はあそこへ」と指さす。そこは台所のカウンターのこちら側にある段ボールが積んである場所だ。

「あそこへ使われていない椅子とその尿取りパッドが入っているそのテーブル脇のユニット棚を持って行っておむつ換えの場所にしましょう」

「でも母が承知するかどうか・・・」

「そうですね・・・神様関係は神聖なものだから、今のようにごちゃごちゃとお下のものなんかも一緒にしていると不敬に当たる、なんて言ったらどうでしょう。あるいはこの席で神様の本を読むんだったら、この場所を清潔な状態にして神様に接しましょう、というのはどうでしょう?あるいは神様の本を読む時には身の回りを清潔にし不浄のものを回りに置かないで読んだ方が良い・・・と説得してみたらどうでしょう?」

「ああ、なるほど!ええ、それなら言ってみる価値はあると思います」

そんなこんなで、大雑把に部屋内を三つの区画に分ける計画と説得するための言い訳を二人で話し合い、また部屋の模様替えの計画を二人で考えた。娘さんは熱心にメモをとっている。

「これで間違いなく、おかあさんの振るまいが変化すると思います!」

少しだけ娘さんの態度が生気を帯びてくる。何でもないようだが、やることとその意味を明確にし、ご本人ができると確信できてくると、集中力もやる気も高まってくるものだ。 だが、実際にはまだやることは山積みである・・・(その7に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMR超入門 よく目にする光景(その2)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMR超入門 よく目にする光景(その2)2014/1/4

「その1」では、対症療法的アプローチが以下のような思考の流れから生まれてくることを説明しました。

①人はしばしば間違った姿勢や運動をするものである。

②そして間違った姿勢や運動は痛みや危険性、効率の悪さにつながる原因となる。

③だから専門家が、正しい姿勢や運動を指導・矯正しないといけない。

対症療法的アプローチの特徴は、「どうして間違った姿勢になってしまうのか?」という原因追及のプロセスが抜けてしまっていることです。そこで以下のように流れを変えてみます。

①人はしばしば間違った姿勢や運動をするものである。

②間違った姿勢を取る原因を考えてみよう。たとえば背景には運動をしない生活習慣がある。結果体が硬くなり、特に下肢筋や腹筋が低下して悪い姿勢になってしまった。

③そして間違った姿勢や運動は痛みや危険性、効率の悪さにつながる原因となる。

④だから専門家が、根本原因にアプローチし、また正しい姿勢や運動を指導・矯正しないといけない。

この流れの中では、ただ姿勢を直すように口頭指示してもダメだということが分かります。根本原因に筋力低下などが挙げられていますので、歩きながら指示するだけでなく、弱ったと思われる筋力や低下した柔軟性を改善する訓練が必要です。

結果柔軟性が改善し、筋力もアップしてきて、良い姿勢の保持ができるようになります。

さて、というわけで、若き日の僕もすぐに根本的アプローチの信奉者になりました。日々出会う多くのケースでは根本的アプローチは有効と感じられました。根本的アプローチ、万歳!めでたし、めでたし・・・

しかしそのうち、幾つかの疑問、あるいは懸念を持つようになりました。(その3に続く)文責:西尾

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!