臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMRの簡単紹介(その3)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

その3 運動の形に焦点を当てない

従来型のアプローチが基礎としている運動科学は、形の科学ということが言える。佐々木正人さんは運動科学が映画技術の発達と共に進んだことを述べている。運動は映画フィルムの一コマ一コマに記録され、姿勢の変化として理解される。

実際運動を姿勢の変化として捉えると、運動の形を角度や速度で表しやすいし便利である。そして健常者の運動の形が基準になりこれが色々と数値化されたりする。

この形を見ていく運動科学の影響は現在でも強く、従来型アプローチでは運動を形で判断するということがよく行われる。健常者の運動の形からのズレが、障害の結果であると考えられる。逆に健常者の運動の形に近付くことが、障害が改善されていることの目安と考えられがちだ。形はとても大事に考えられているわけだ。

この枠組みでは、健常者の歩行の形を真似て、近づけていくことが当たり前のアプローチの方針になる。

一方CAMRでは、運動の形には焦点を当てない。歩行なら形ではなく、立位で環境内を移動するという機能に焦点を当てる。どんな形であれ、歩行という機能を生み出しているかどうかに焦点を当てる。この視点から見ると「状況に応じて歩行の形を変えてでも歩行という機能を維持しようとする」という人の運動システムの特徴が明らかになってくる。

この枠組みでは、運動の形を真似るのではなく、形は変化させてでも良いから、機能を維持することがアプローチの方針となる。

少し脇道に逸れるが、ドイツの友人から次のようなシステム論的アプローチの批判を聞いた。「システム論のアプローチでは、できさえすれば形はどうでも良いといったことが言われるが、それで良いのか?あなたが片麻痺になったときに、歩ければどんな形でも構わないのか?健常者の形で歩きたいと思わないのか?」まあ、難しい質問ではあるが、僕ならこんなふうに問い返したい。「もし健常者のように歩けないなら、もう歩きたくないのか?歩かなくて良いのか?」

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

プロの運動問題解決者になれ!

Be a Professional motor-problem solver!

僕たちの仕事は、患者さんの運動問題を解決することだ。もちろん簡単な仕事ではない。リハビリの無力さを感じることも多いし、自分では最善を尽くしたつもりでも患者さんから不満を言われることもある。「全然戻っていない」とか・・・ つい愚痴なども言いたくなるが、それでも「おかげで良くなった」などと言われると、もうこの仕事が好きで堪らなくなったりもする。

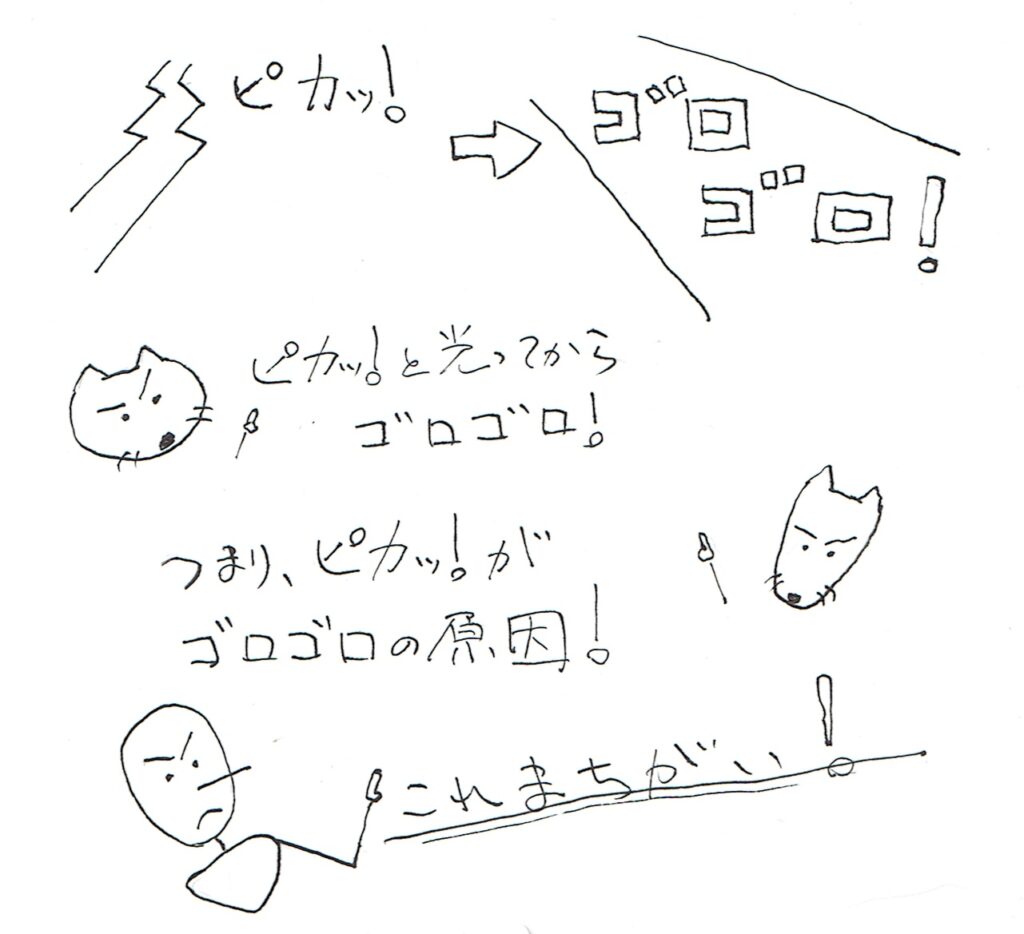

僕たちの現場でよく見る問題解決の問題は、間違った因果関係である。

たとえば「脊髄性失調症では、手足の随意性が低下するが、検査してみると深部知覚低下がその原因である。だからフレンケル体操で深部知覚をトレーニングすることが効果がある」といった内容である。どこがおかしいかおわかりだろうか?プロの運動問題解決者になるならこの論理の矛盾にすぐに気がつくようになる必要がある。

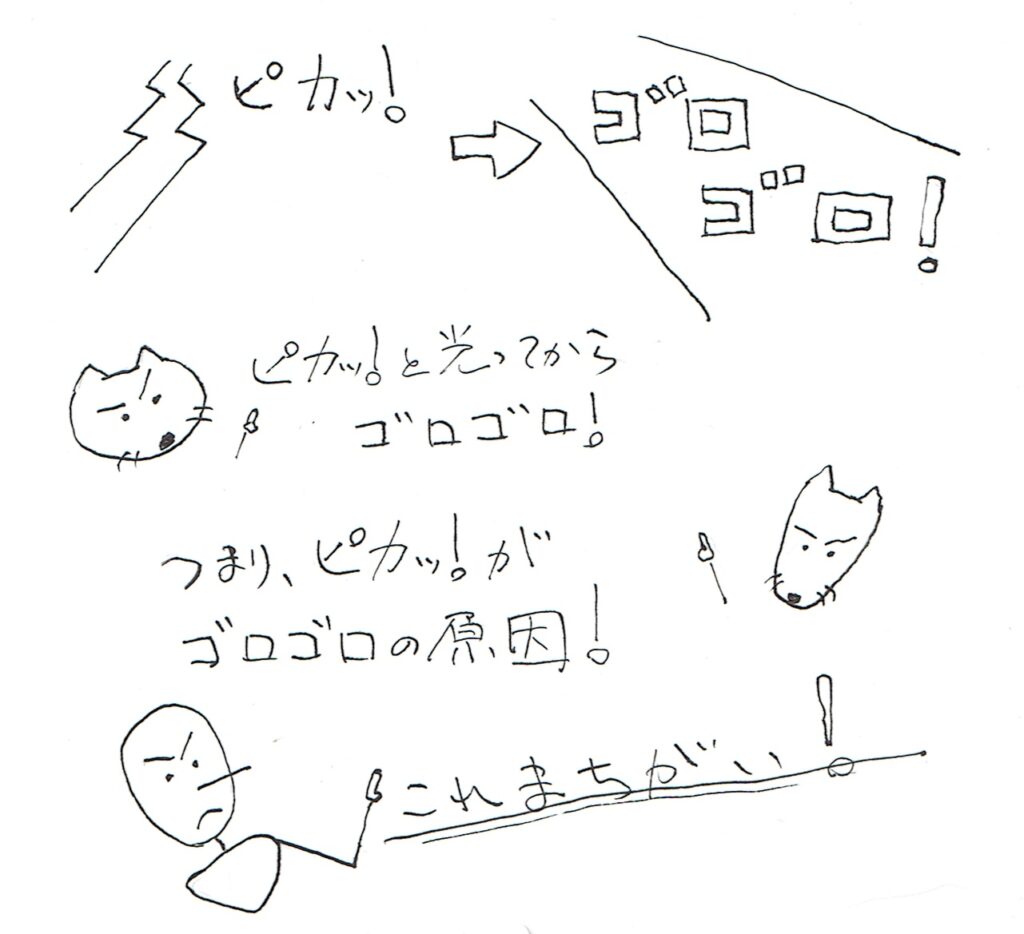

哲学者の大森が用いた次のような例で説明しよう。

イカヅチがピカッと光って、ゴロゴロという。するとイカヅチが原因でゴロゴロがその結果のように思われがちだ。しかし本当の原因は、空中での放電現象である。その結果、イカヅチがピカッと光り、ゴロゴロと鳴る。つまりどちらも結果である。結果同士の間に間違った因果の関係を想定してしまうのだ。

同様のことが脊髄性失調症にも言える。原因は脊髄細胞が壊れたことだ。その結果、深部感覚の低下と随意性の低下が現れる。つまりどちらも結果であり、結果同士の間には因果関係は存在しない。

これの矛盾は、「深部感覚の低下はフレンケル体操で改善できる」と考えていることだ。つまりこれの意味するところは、「フレンケル体操で壊れた脊髄細胞の機能は改善する」と言っているわけだ。でもこれは無理な話だ。

このような因果関係の矛盾は脳性運動障害やパーキンソンなど中枢神経系の障害ではよく見られる。つまり中枢神経系の作動はまだよくわかっていないので、間違った因果関係を見てしまいがちなのだ。

だがプロの運動問題解決者は、それがわかったからと満足するわけにはいかない。というのも間違った因果関係でのアプローチでもある条件がそろうと、不思議に状況が改善することもある。これが脳性運動障害に多様なアプローチが乱立する理由だ。

これは何かしらのアプローチをして、状況変化の種を作り、これにある拘束条件がそろうと良い状況変化が起こると解釈できる。もちろん同じアプローチをしても、負の拘束条件が揃うと却って悪い状況にもなる。これが人の運動システムの作動の不思議さでもある。人の運動システムの作動にはある性質があり、そのためにそのようなことが起こるのだ。

簡単に言えばプロの運動問題解決者になるには、問題解決の方法について学ばなければならないし、更に運動システムの作動の性質についても詳しく学ぶ必要がある。そうして初めて効果的にアプローチを行うことができるようになるのである。

そしてもうじきネット上でのCAMRの勉強会が始まります。

【プロの運動問題解決者になろう!】 近・日・公・開!乞うご期待!!

プロの運動問題解決者Professional motor-problem solverになろう!

-プロの運動問題解決者になるためには

僕たちセラピストはプロの運動問題解決者である。他人の運動問題を解決することを生業(なりわい)にしている。僕たちの仕事の場合、根本的な解決は無理であることが多いが、それでもその問題がより軽くなるよう、より良い状態になるような問題解決を目指すことが必要である。

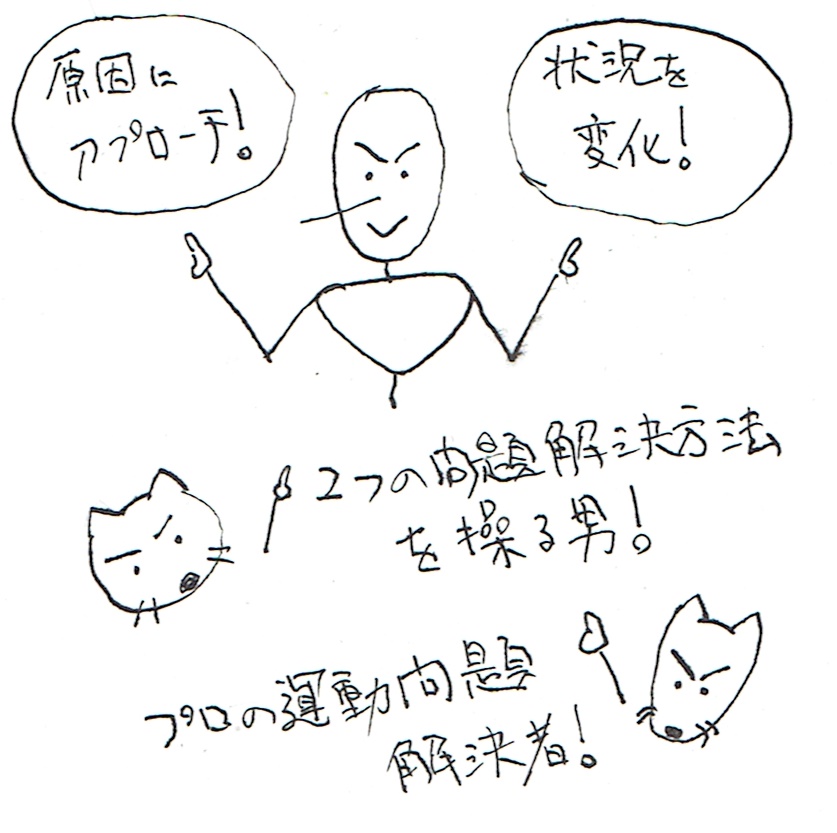

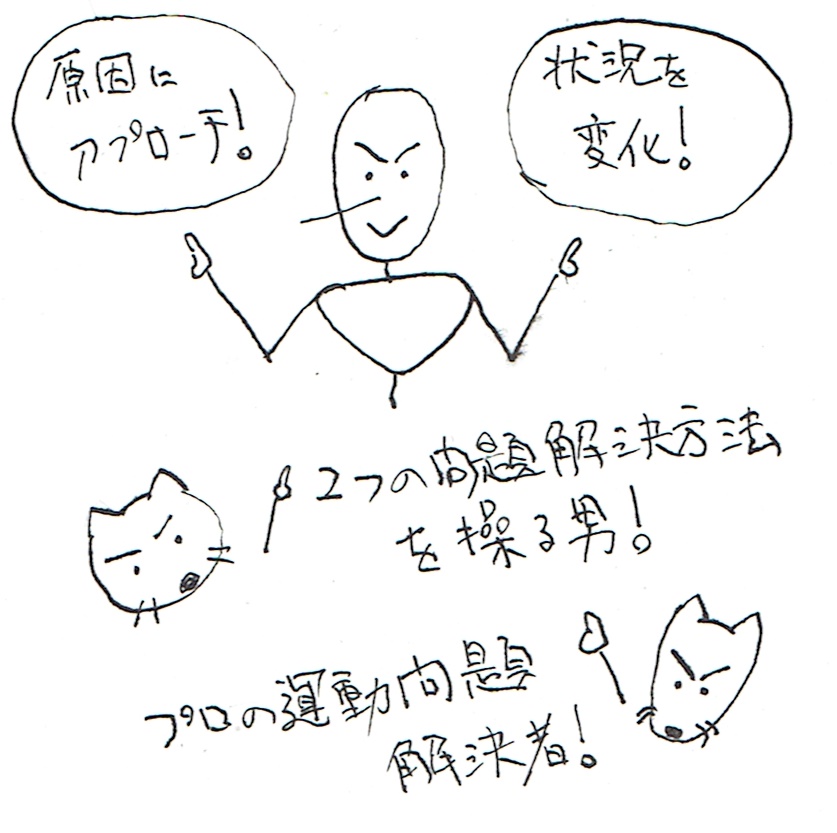

そのために必要なのが問題解決の手段である。少なくとも二つが問題解決の手段としてよく知られているが、それらの長所・短所の理解は必要である。

学校では要素還元論を基にした問題解決方法を習う。これは問題が起こると、その問題の原因を探る方法だ。運動問題なら、運動の構成要素、つまり筋力・可動域・感覚・バランスなどと要素毎や部位毎に分けて どこに原因があるのか探る。次にその原因と問題との間に因果の関係を想定する。そしてその原因にアプローチするのだ。しかしこの方法は非常に有用ではあるが、万能ではない。

たとえば脳性運動障害では脳細胞が壊れることが原因だが、今のところリハビリで脳細胞やその機能を再生することはできない。つまり原因がわかったからといって解決できるわけではない。

また慢性痛のように様々な要素が関係し合って問題が形成されていると、一つの原因だけにアプローチしても大きな変化は起きない。問題はその一つの要素だけでなく他の要素も影響し合って生まれているからだ。

だからプロの運動問題解決者としては、他の問題解決方法も身に付けて、状況に応じて使い分けるのが良い。

CAMRで勧めているのは、システム論を基にした状況変化アプローチである。問題が起こる状況を変化させて少しでも良い状況を作り出すことを考えるのである。CAMRには状況を変化させるための理論と技術がある。視点を全く変えることで意外な解決方法を生み出したり、今、この場でできる事をできるだけ沢山見つけてそれを積み重ねていったりする。マヒや認知症は治せなくても、状況変化は必ず起こせるのである。

こうしてセラピストとして2種類の問題解決手段を持つことになる。学校で習った原因を探して原因にアプローチする方法と状況を理解して状況を変化させるアプローチである。どちらの方法にも長所と短所があるので、それを熟知して、状況に応じて適切に使い分けられるようになればプロの問題解決者としての力量はそれまでとは比べものにならないくらいアップするだろう。

CAMRでは、ようやく、ようやくネット上での情報提供の準備が整ってきました(^^;近・日・公・開!乞うご期待!!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMRの簡単紹介(その2)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

その2 障害に焦点を当てない2013/9/21

従来型アプローチは、運動機能低下の原因を求めて障害に注意を向けていきます。脳性運動障害では思うように身体が動かず、過緊張や低緊張の状態が見られます。この原因は「脳細胞の傷害にあり」などと言って、「脳細胞の働き」にアプローチしようとします。

こうして日本では1970年代に「脳性麻痺は治る」という熱狂に包まれます。でも現時点でも、脳の機能的代償や構造的再生について明確に効果を示しているものはありません。今本的原因にアプローチすれば、根本的な解決になると思われがちですが、40年以上、解決の見えないアプローチになってしまっているのです。

また「その1」でも述べましたが、たとえば特定の筋力低下のある筋を探し出して、その筋を鍛えれば良い、と言うのは「障害に焦点」を当てているためにどう鍛えるかについては無関心になってしまいます。

CAMRでは、「障害に焦点を当てる」代わりに、最初から人の運動システムの「作動に焦点を当てて」います。例えどのような障害がどの程度あるにしろ、人の運動システムとしてどう作動し、どのような機能と結果を生み出すのかを見ていきます。

そうすると、その作動を理解する上でどうしても知っておくべきことがあります。それが「システムをどう捉えるか?」と言うことです。しばしばシステム論理解の邪魔になっているのは、このシステムが何か?ということです。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

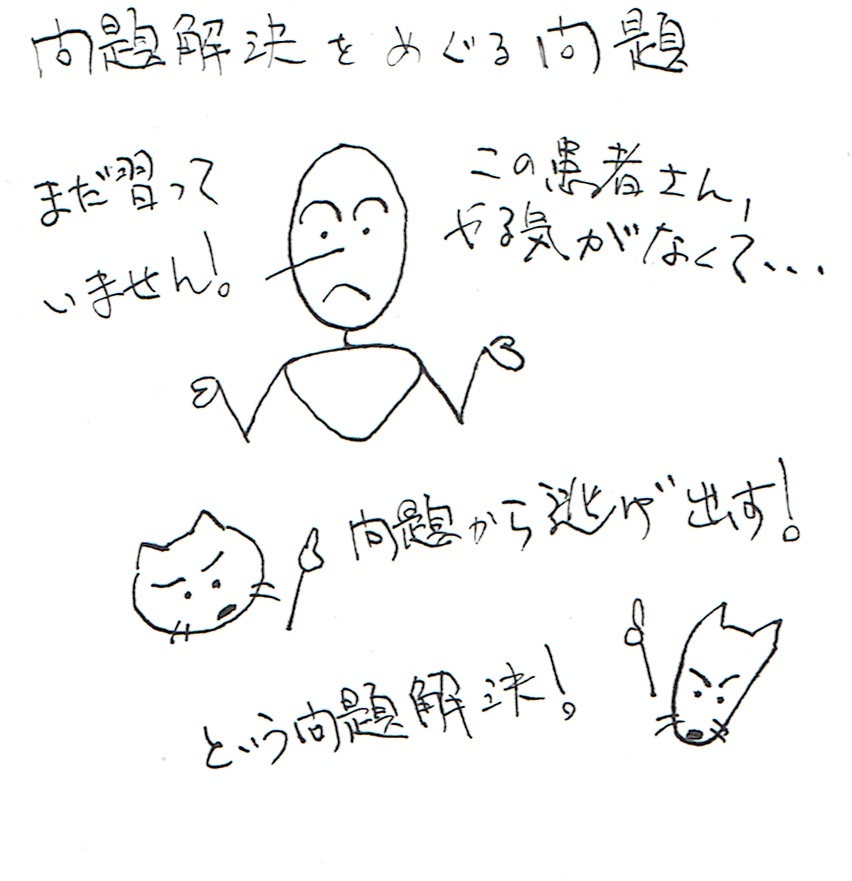

私はまだ習っておりません! -問題解決を巡るいろいろの問題

ある新人セラピストが、「私はまだ習っておりません!」といって仕事を引き受けようとしなかったことがある。

「習ったことがない」というのはその通りだと思う。人生は習っていない問題に次々と直面するのが普通だ。絶対大丈夫と思って告白したのに失恋したり、ソフトクリームを他人のおろしたてのスーツに押しつけてしまったり、路上で美女の詐欺に遭ったり、人には言えない場所に痛みが出たり、これは絶対安いと思って勝負に出たら役満でロンされたり・・・などと未知の問題、想定外の問題はいつもいつも起こってくるものである。

だが、それが人生だ。「習っていない」と言って済ましている場合ではない。人生は常にその場その場で未知の問題にも柔軟に対応していかなければならないのだ。

自分で解決法を考えることはできなくても、誰かに助けて貰ったり、アドバイスを貰うことはできる。上記のようなのは「習っていない」とその問題から逃げ出しているのだろう。それはこの人なりの慣れ親しんだ問題解決方法なのだと思う。とりわけ困難な問題からはすぐに逃げ出してしまうのだろう。

しかしセラピストの仕事は基本、他人の運動問題を解決することだ。ブロの運動問題解決者だ。それなのに『習っていません』とか『この患者はやる気がないからしかたない』とか『認知症がひどくて・・・』とか、そんな言い訳ばかりで自分がその問題から逃げるという解決法ばかりを選んでいては仕事にならない。 まあ、無理はないとは思うのだ。解決困難の問題から逃げ出したくなるのは自然のことだし、問題解決というのは、策もなく無理して突っ込んでいくと新たな問題を生み出してややこしくなるものだ。最後は「こんな仕事、辞めてしまいたい」ということになってしまうかもしれない。だから逃げてしまうという選択肢も時には必要なのかもしれないが・・・

ともかく他の解決方法も試みてほしいものだし、先輩や回りの人たちも別の選択肢に目を向けるような援助が必要だろう。

また問題解決を巡る問題にはもっとシビアなのもある。たとえば「脳卒中の方に健常な運動を学習してもらい、マヒを治して貰おう」などというアプローチである。これは「理想主義者の解決方法(ユートピアン・ソリューション)」と呼ばれる。実現不可能な目標を持ってしまうからだ。実際、未だにマヒが治ったという例は聞いたことがないし、現時点でも実現不可能な目標である。

しかし「諦めたらそこでおしまいだ。ダメなんだ!諦めずに続けていくことが大事だ。続けていればいつか夢は叶うんだ」という思考方法はいつの時代も多くの人の心をつかんで離さない。だから何年も何十年も変化なく、同じことを繰り返している患者さんとセラピストのペアを見ることもある。また多くの若いセラピストがユートピアン・ソリューションに惹かれて、ユートピアンになっていく。まあ、それはそれで人生の問題解決の選択肢の一種なのだが、あまり良いことではないと思う。

結局、何が言いたいのかというと「セラピストは問題解決が生業(なりわい)であるし、もっと問題解決方法とそれらの分類、特徴についてよく知らないといけない」ということだ。自分が問題から逃げ出すタイプか、ユートピアン・ソリューションを持ちやすいタイプか、他人に頼ってしまいがちなタイプか、とりあえず「その場で自分にできる事をやってみる」タイプか、などである。

そして僕のようなずぼらで不器用な人間でもなんとかそれなりの問題解決をして、ずっと続けられる方法もある。いつもすべて上手くいくわけではないけどね。それでもこれまで試した中では良い方法だと思う。それがCAMRの「状況変化のアプローチ」で、これを知ってからは、仕事がなんとなく面白くなったので、今は人に勧めているわけです(^^)v(終わり)