臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「オートポイエーシスを読む!(その4)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

オートポイエーシスを読む!(その4)2013/2/26

さあ、オートポイエーシスの世界の散策に出かけましょう!

これからしばらく、前回取り上げたオートポイエーシス・システムの特徴の4つめ、「入力も出力もない」ということについて考えてみたいと思います。

が、いきなりこう書かれても何だかよくわからないので、まず「入力も出力もある」場合を見てみます。

例えば動的平衡システムで考えると、有機体は環境からの影響をこうむりながら、その影響による変化をシステム自体で調整し自己維持します。物質代謝によって取り込んだ栄養物を自己の構成要素に変換し、老廃物を外部に排出しています。これはまさに環境からの入力と、環境への出力といえます。僕たちが一般的に「環境との相互作用」と言った場合に、イメージしやすいのはこのようなもの、すなわち「入力も出力もある」システムだと思います。

栄養物を外部から取り入れて老廃物を排出する。これは確かにその通りで、納得しやすいと思います。とてもわかりやすい例ですね。それでは、「入力も出力もない」とは一体どのような事態なのでしょうか?

…続く

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

治療方略について考える(その10 最終回)

治療方略:治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策

前回の続きです。前回は素朴なシステム論の視点から理解した運動システムの作動の性質をまとめました。今回はそれを元にした治療原理と治療方略を考えてみます。

【素朴なシステム論によって生まれるアプローチの体系】

2. 治療原理

①治療とは1つあるいは少数の要素を改善することではない。身体、精神、環境、仕事や生活習慣などの影響を受けて生まれる状況を変化させることである

②状況を変化させるためには変化させられる要素をできるだけ多く変化させよ。あるいは要素間の関係性を変化させよ。

③アプローチして良い状況変化が出れば繰り返せ。変化しなかったり、悪くなるようなら別のことをやって見よ(状況変化が良いか悪いかは予測が難しく、やってみないとわからないことも多い。経験を積むとおぼろながら予測がつくようにはなる)

④一時的な変化と持続的な変化を見分けること。毎回元の状態に戻っているようなら、それは揺らぎをおこしているだけ。変化しない、つまり停滞の状態なので別のことをやって見よ。

⑤問題解決の主導権は、その問題解決を一番望んでいる人(患者や家族)が持つべき。セラピストはサポートの役割であることを意識せよ

3. 治療方略

①部位や要素に拘ることなく、その時、その場で変化できそうなものはできるだけ多く思いついて実施してみよ。そして今やっていることを色々と組み合わせてみよ。やって良ければ繰り返せ。ダメなら他のことをやったり、違う組み合わせを考えよ(多要素多部位同時方略)

②問題解決には、継続したアプローチが必要なこともあり、無理なく継続できるよう問題解決に一番意欲的な人物を中心に治療を展開することを考えよ(クライエント-セラピスト協働方略)

こうして、学校で習った機械修理型治療方略とはまったく異なった治療方略の体系を手に入れましたね。

「多要素多部位同時方略」と「クライエント-セラピスト協働方略」です。それぞれには更に詳しい説明がありますが、ここでは省略します。また機械修理型方略も状況によっては有効なのでこれで3つの治療方略を持つことになります。

システム論には今回検討した「素朴なシステム論」の他に科学的研究や哲学的視点を基にしたものがあり(「システム論の話をしましょう!(その1)に出てくる分類の②と③)、それらからも非常に重要な、エキサイティングな治療方略が生まれますが、今回はこれで一応区切りをつけます(終わり)

![]()

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「オートポイエーシスを読む!(その3)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

オートポイエーシスを読む!(その3)2013/2/22

さあ、オートポイエーシスの世界の散策に出かけましょう!

前回、オートポイエーシスって何?というあたりを取り上げました。今回は河本英夫氏による解題より、機械と対比した場合のオートポイエーシス・システムの特徴を見てみましょう。4つの点が挙げられています。

1.自律性:どのような変化もシステムそのものによって統制されているので、システムは自律的だと言えます。

2.個体性:システム自身で、みずからの構成素を産出することによって自己同一性を維持します。

3.境界の自己決定:それ自体でみずからの境界を決定します。

4.入力も出力もない

これらの特徴のうち、オートポイエーシス・システムを本当に特徴づけるのは4の「入力も出力もない」ということだそうです。これについては次回(?)で取り上げようと思います。このあたりは、「知恵の樹を読む!(その3)」で紹介した箴言の一つ、「いわれたことのすべてには、それをいった誰かがいる」、つまり「観察者の視点」にも関連してきます。

p.s.参考までに、オートポイエーシス・システムについて、前回のよりもう少し定義らしいものを、河本英夫著「オートポイエーシス 第三世代システム」青土社,1995.より引用しておきます。

/////////////引用////////////

オートポイエーシス・システムとは、構成素が構成素を産出するという産出(変形及び破壊)過程のネットワークとして、有機的に構成(単位体として規定)されたシステムである。このとき構成素は、次のような特徴を持つ。

(i)変換と相互作用をつうじて、自己を産出するプロセス(関係)のネットワークを、絶えず再生産し実現する。

(ii)ネットワーク(システム)を空間に具体的な単位体として構成し、また空間内において構成素は、ネットワークが実現する位相的領域を特定することによってみずからが存在する。

////////////////////////////

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

治療方略について考える(その9)

治療方略:治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策

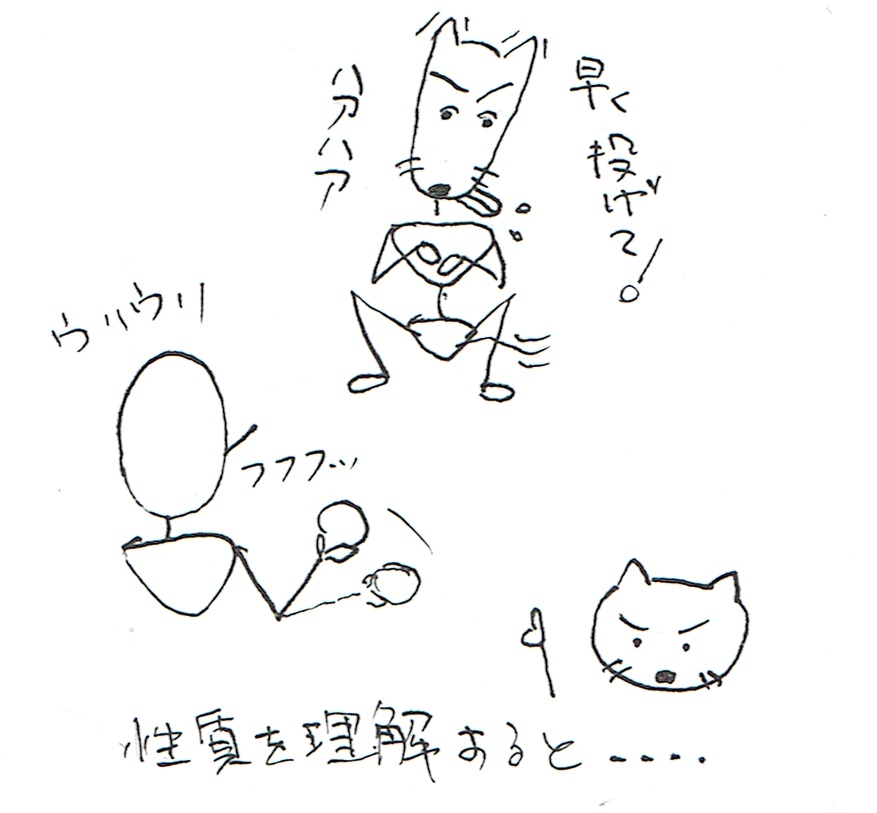

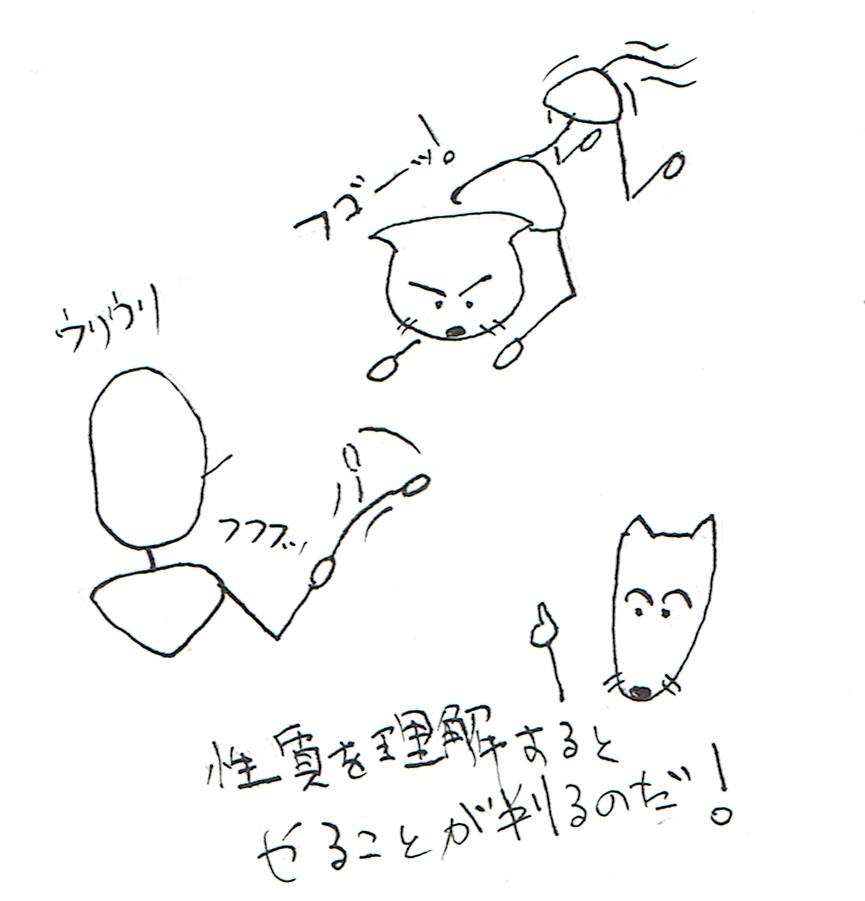

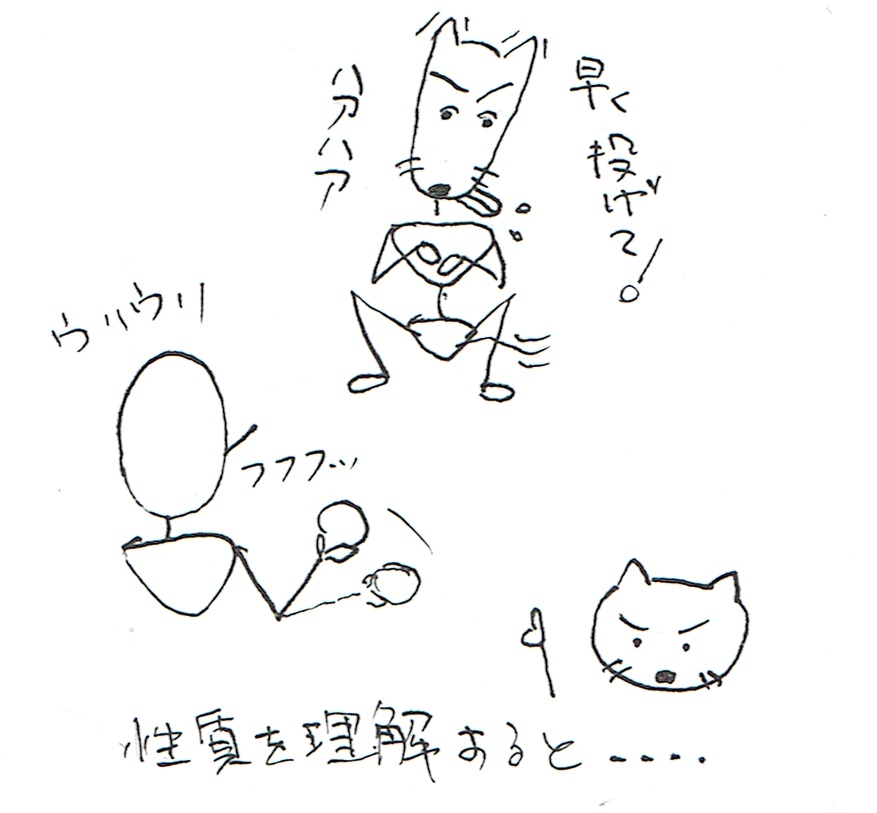

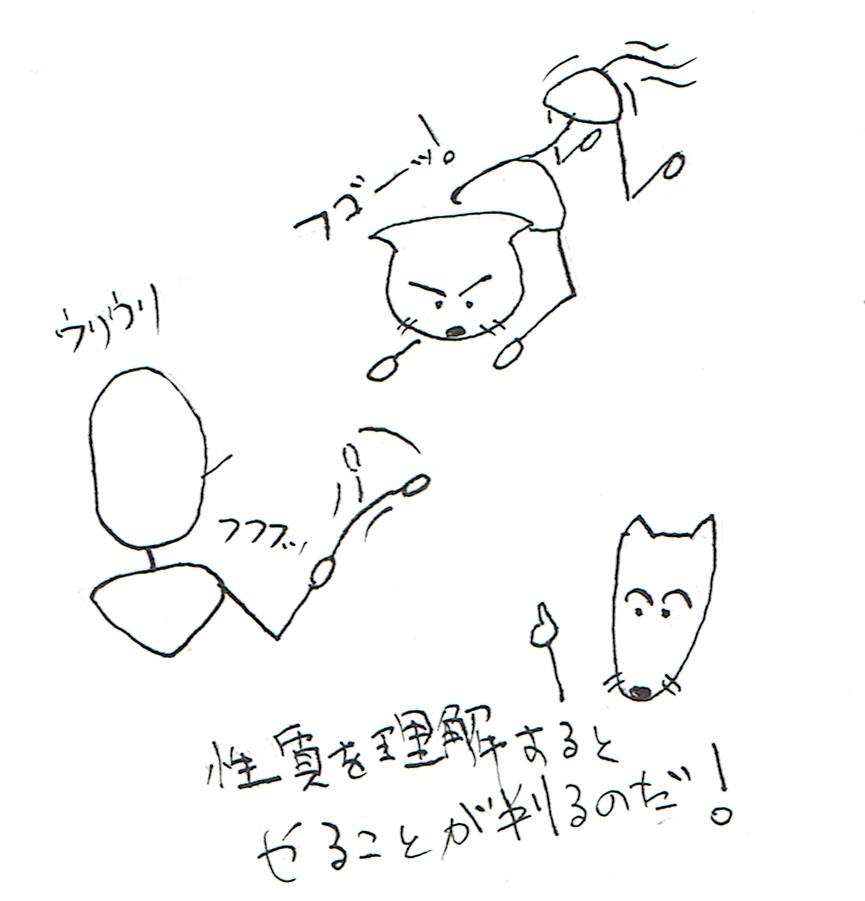

前回龍馬君が理解したような内容は、多くのセラピストも経験していて、直感的に漠然と自分だけの治療方略として身に付けていることを述べました。しかしそれは感覚的に理解したもので、決して明確に言語化されないし、体系化されることもありません。そのため必ずしもその治療方略は他の場面で応用されなかったり、他人に伝えることもできないのです。惜しいことです。

だから今回は「素朴なシステム論」を基に、いつでも臨床で使えるように、簡単に「運動システムの作動の性質」と「治療原理」、「治療方略」としてまとめておこうと思います。

ただし龍馬君の経験はまだまだ不十分なので、ここではCAMRの知識体系を追加してより臨床で使えるように修正しています。

【素朴なシステム論によって生まれるアプローチの体系】

① 人の運動システムの作動の性質①運動問題は、問題の見られる部位の周辺の要素だけでなく、全身の様々な要素が関係している。つまり運動問題は全身の様々な部位や要素などの相互作用として生まれている

②更に運動問題は、仕事内容や環境、生活習慣、性格なども影響している。身体を含めそれらの沢山の要素の相互作用から生まれる状況によって運動問題が生まれている

③また徒手療法で身体の一部位を変化させて治ったように見えても、上記の慢性痛を生み出す状況の中で変化は消耗され、痛みを生み出す状況は元に戻ってしまう。つまり一時的な変化を起こしているだけ。

④一時的な変化は元々持っている揺らぎの範囲に過ぎないかもしれない。いくら繰り返しても持続的な変化にはならないかもしれない。(一時的な変化と思われるものが持続的な変化に変わることも時々往々にしてありますが、それには条件があり、ここでは述べません)

⑤結局、繰り返す問題とは、その問題を維持するような頑固な状況の中にある

⑥セラピストが問題解決にしゃしゃり出て主人公になってしまうと、患者は依存的に振る舞うのではないか。

そして上記のことから、次のような治療原理と治療方略が生まれてきます。(その10に続く)

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「オートポイエーシスを読む!(その2)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

オートポイエーシスを読む!(その2)2013/2/16

さあ、オートポイエーシスの世界の散策に出かけましょう!

ところで、オートポイエーシスって何なのでしょう?

直訳すると「自己創出」となるようですが…。

マトゥラーナらは、生物を定義する組織とはどのようなものか?ということについて考えていました。通常よくあるやり方だと、生物の特性をリストアップするという方法があります。例えば生物とは、「息をする」「子孫を残す」…等々。しかし、このようなリストで必要条件と十分条件の両方を満たすのは案外難しいようです。

例えば「息をする」についてなら自動車のエンジンでもシリンダー内のガス交換を行ないますし、「子孫を残す」についてなら、ロバと馬の雑種であるラバには生殖能力がありません。

それではマトゥラーナらはどうしたかと言うと、これらの特性を生み出す生物の特徴に目を向けました。具体例を一つ一つ挙げるのではなく、それらの具体例を生み出す元に着目しました。そして彼らが導き出した答えとは、

「生物は絶えず自己を産出し続けるということによって特徴づけられている」

ということでした。彼らはこのような、生物を定義する組織を「オートポイエーシス組織」と呼んだのです。

p.s.そういえばCAMRでも、人の運動システムの特徴を捉えて、そこからアプローチを組み立てていますね。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!