臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMR超入門 よく目にする光景(その2)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMR超入門 よく目にする光景(その2)2014/1/4

「その1」では、対症療法的アプローチが以下のような思考の流れから生まれてくることを説明しました。

①人はしばしば間違った姿勢や運動をするものである。

②そして間違った姿勢や運動は痛みや危険性、効率の悪さにつながる原因となる。

③だから専門家が、正しい姿勢や運動を指導・矯正しないといけない。

対症療法的アプローチの特徴は、「どうして間違った姿勢になってしまうのか?」という原因追及のプロセスが抜けてしまっていることです。そこで以下のように流れを変えてみます。

①人はしばしば間違った姿勢や運動をするものである。

②間違った姿勢を取る原因を考えてみよう。たとえば背景には運動をしない生活習慣がある。結果体が硬くなり、特に下肢筋や腹筋が低下して悪い姿勢になってしまった。

③そして間違った姿勢や運動は痛みや危険性、効率の悪さにつながる原因となる。

④だから専門家が、根本原因にアプローチし、また正しい姿勢や運動を指導・矯正しないといけない。

この流れの中では、ただ姿勢を直すように口頭指示してもダメだということが分かります。根本原因に筋力低下などが挙げられていますので、歩きながら指示するだけでなく、弱ったと思われる筋力や低下した柔軟性を改善する訓練が必要です。

結果柔軟性が改善し、筋力もアップしてきて、良い姿勢の保持ができるようになります。

さて、というわけで、若き日の僕もすぐに根本的アプローチの信奉者になりました。日々出会う多くのケースでは根本的アプローチは有効と感じられました。根本的アプローチ、万歳!めでたし、めでたし・・・

しかしそのうち、幾つかの疑問、あるいは懸念を持つようになりました。(その3に続く)文責:西尾

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

意欲のない人(その5)-リハビリ探偵 新畑委三郎の事件簿

状況変化型アプローチを進める場合のもう一つの重要なコツは、主たる問題解決者である娘さんは何を問題にしているのか?ということだ。彼女の依頼は「意欲がないから高めてくれ」だ。確かにおかあさんにより良く生きようとする意欲が高まると、万事上手くいくと考えるのだろうが、そんなに都合の良い問題解決はない。そんな目標が達成可能なら、世の中は誰も苦労しないのである。これは「理想家の目標」である。つまり実現不可能な目標だ。

実際には娘さんの言葉の端々には、「おしっこを漏らしていてそれが苦労の種」というニュアンスがつきまとう。説明にはあまり触れられないが、来る度に溜まった洗濯物や尿臭のある掛け布団やクッションの処理に疲れるだろう。だから解決するべき問題は、「尿漏れ」であり、「尿漏れが減り洗濯物が減る」が目指すべき解決の1つの状態だろう。これは「意欲を高める」に比べて実現可能な目標である。

俺のように問題解決をして相談料を頂く仕事では、大事なのは依頼人の満足である。だからどうなると満足されるかを考えるのは一番大事なことだ。娘さんは「おかあさんの意欲を高めたい」と依頼されたが、これを言葉通りにとって、仮に俺がおかあさんを上手く操って「明日から私、頑張るわよ!」と娘さんの前で言って運動をしてもらうとしよう。娘さんは一瞬喜ばれるかもしれないが、失禁が変化しなければいつまでも満足はされないはずである。

これは普通のリハビリでも同じだ。患者や家族は言葉にならない具体的な願いを持っていることは珍しくない。また「こうなったら良いのに」という理想の目標を口にされることも少なくない。結果的には実現できない目標よりは、少しでも実現できる目標こそが大きな満足を生むものである。

さて、この二つが決まると具体的に状況変化アプローチの具体的なロードマップを作成する必要がある。これには時間がかかるので家に帰ってゆっくりと考えよう。

また「失禁とそれに伴う介護量の負担」が問題、「失禁の回数減」が目標として決まったので、こちらに対する原因追及型のアプローチのロードマップを考えてみる。

本人に認知症はないようだが、これはもう少し慎重に構えていたほうがよい。もう少し様子をみよう。

デイサービスの報告書では「娘さんへの依存性が高まって意欲がなくなったから」なんて言ってたが、それはどうも薄い。認知症もなく、単に依存性が高まって、動く意欲が低下して失禁が出るようになったとは考えにくい。むしろ逆だろう。失禁が始まって、それを自分でコントロールできず、無力感と自信のなさから意欲が低くなって、依存性が高まる・・・というのはこれまでもよく目にしてきた。

実際のところ、話を聞きながら俺には心当たりがあった。半年くらい前から失禁が始まったことを考えると、何かその頃に始まった状況変化が影響したかもしれない。すぐに思いつくのは薬の副作用である。もしその頃に新しい薬が始まっていればそれが怪しい。

もう一つはあの表情のなさが気になる。うつ病などでも失禁はみられるらしいので、精神科を受診して貰ったらどうだろう。

これで原因追及型のアプローチのロードマップはできあがった。一番の原因候補は薬の副作用であり、二番目の候補は精神疾患である。一つ目は主治医に相談してもらって、怪しい薬をやめてもらう。これで上手く行かないときは、精神科を受診してもらう。実にシンプルである。原因追及型は問題解決の道筋が単純だ。 このように因果関係の考え方、つまり原因を探してその原因を解決する考え方は、複雑な出来事をシンプルに理解して、問題解決を簡単にすると考えられている。これが利点である、と。だが物事はそんな簡単にはいかない。

たとえば脳卒中では体が不自由になるが、その原因はマヒであり、そのマヒの原因は脳の細胞が壊れたからである。これも実にシンプルな構造だ。原因は明確である。しかし原因が明確だからと言ってリハビリで壊れた脳細胞を再生、あるいは機能的に再生する手段はない。つまり原因がわかっても原因をなんとかする手がないのだ。どうしようもないのだ。人の体や振る舞いではこのようなことが多い。 医療的リハビリテーションでは障がいを問題にするが、根本原因である障がいは本来治らないものである。だからリハビリテーションの基本的な考え方は、現状をより良い状態にすることだと思う。

学校で習う原因追及型の問題解決は、一般の医療の第一の目標となる「病気の原因を治す」という方向性を持つが、リハビリでは「状況をより良く変化させる」という方向性を持つ状況変化型の問題解決が相応しい場合も多い。だから俺は常に二通りの問題解決を進めるわけだ。

しかし何はともあれ、今回ばかりは「原因追及型の問題解決」には俺も自信がある。「きっと薬の副作用かうつ病傾向かのどちらかだろう」と思っている。それで解決しそうな予感がする。だからいっそのこと、面倒な状況変化型のアプローチはしないで「原因追及型の問題解決」だけを進めてみようかと思ったりもする。その方が娘さんにも苦労をかけないし、俺も面倒な計画を立てなくて済む、と思う。

でも一方では「俺にできるだけのことはやってみる」という俺なりの方針みたいなものをいつの頃からか漠然と抱いている。今回の件では裕美さんも関係している、そうだ、できるだけ良いところを見せないといけないのだ!「そうだ!やっぱりできるだけのことはしてみよう!」そう結論づけたところで家に着いた。(その6に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMR超入門 よく目にする光景(その1)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMR超入門 よく目にする光景(その1) 2013/12/28

最近見たテレビ番組にこんなのがありました。「肩凝りや頸部の痛み、手の痺れは、実は首を含めた全身の姿勢に問題があることが分かってきました。専門家の先生に良い姿勢を教えてもらいましょう・・・さあ、これが良い姿勢です!そしてこれが良い姿勢をとるコツです。こうすると良い姿勢になります!」

他にもこんな光景があります。訓練室で歩行練習する患者さんとセラピスト。患者さんがずっと足下を見ながら歩いています。そうするとセラピストが「○○さん、また足下ばかり見てますよ。前も見ないと危ないですよ。顔を挙げて」と優しく注意します。○○さんは「はい」と顔を挙げて胸を張りますが、またしばらくすると顔を下げ、背が丸まってきます。するとセラピストがまた「顔を挙げて!胸張って!」と注意します・・・

これらの光景は以下のような思考の背景を持っていると思います。

①人はしばしば間違った姿勢や運動をするものである。

②そして間違った姿勢や運動は痛みや危険性、効率の悪さにつながる原因となる。

③だから専門家が、正しい姿勢や運動を指導・矯正しないといけない。

もうお気づきでしょうが、これが対症療法的なアプローチの流れです。目に見えた問題をそのまま口に出して、矯正しようとしたりします。「もっと足を高く上げて!」などと、継続的な口頭指示を続けるセラピストがいますが、その場その時に出ている症状に焦点を当てています。でも指導しながら心の中で呟くのです。「何度言ってもすぐ忘れるんだから・・」

実は僕自身、若い頃はこんな訓練をしていました。ただ見守って歩いていても仕事してないみたいだし(^^ゞ、何かもっともらしい指示出した方が専門家っぽいし・・・(^^ゞみたいなところもありました。でも言っても言っても一時的な変化しか生まない、ということに気がついて「俺何やってんだろう・・」などと思いました。「問題を指摘することは無駄なのではないか・・・」という思いがある日、胸に兆したのです。(その2に続く) 西尾←これまで名前書いてなかったので(^^ゞ

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

意欲のない人(その4)-リハビリ探偵 新畑委三郎の事件簿

ケアマネの裕美さんは「ごめんね、『意欲を高めてくれ』なんて依頼で・・・・失禁とかもあって専門じゃないでしょう?でもこれまでもいつもなんとかしてくれたから、今回も期待してるわ!」と俺の肩をポンと叩いてくる。 「じゃあ、次の約束があるから、私行くわね。委三郎さんも忙しいんでしょう?また連絡するね」とくるりと背を向けて駐車場に向かう。弾むように歩いて行く後ろ姿を、俺はしばらく見送った。

確かに「意欲を高めて欲しい」という依頼には参る。俺はまずこれを目指すことはしない。基本、他人の意欲を意図的に高めるなんてできないからだ。自分の意欲をコントロールするのだって難しい。まあ状況変化が起きて、結果的に「意欲が高まる」ことはよくあるが、まあ、まずい依頼を受けてしまったかな・・・・しかし、率直に言って裕美さんから頼られるのは悪い気分ではない。俺にとってはまあまあ良い感じの人だ。一緒に仕事をするのはむしろ楽しみでもある。裕美さんだって俺と仕事をするのは楽しいと言ってくれる、ふふふっ・・・

でもお互いに結婚しているので、仕事以上に付き合おうとは思っていない・・・・が、もちろん裕美さんからどうしてもって言われるんなら付き合わなくもないというところだ、フフン・・・まあ、残念ながら今のところ裕美さんの方にはそういう雰囲気はない・・・おっと、妄想に走ってしまった・・・

俺は次の仕事があると言ったが、実は今日は急ぎの仕事はない。先ほどの家を辞するための言い訳だ。ゆっくりと考えをまとめるつもりだ。なにかひらめきそうなのだ。

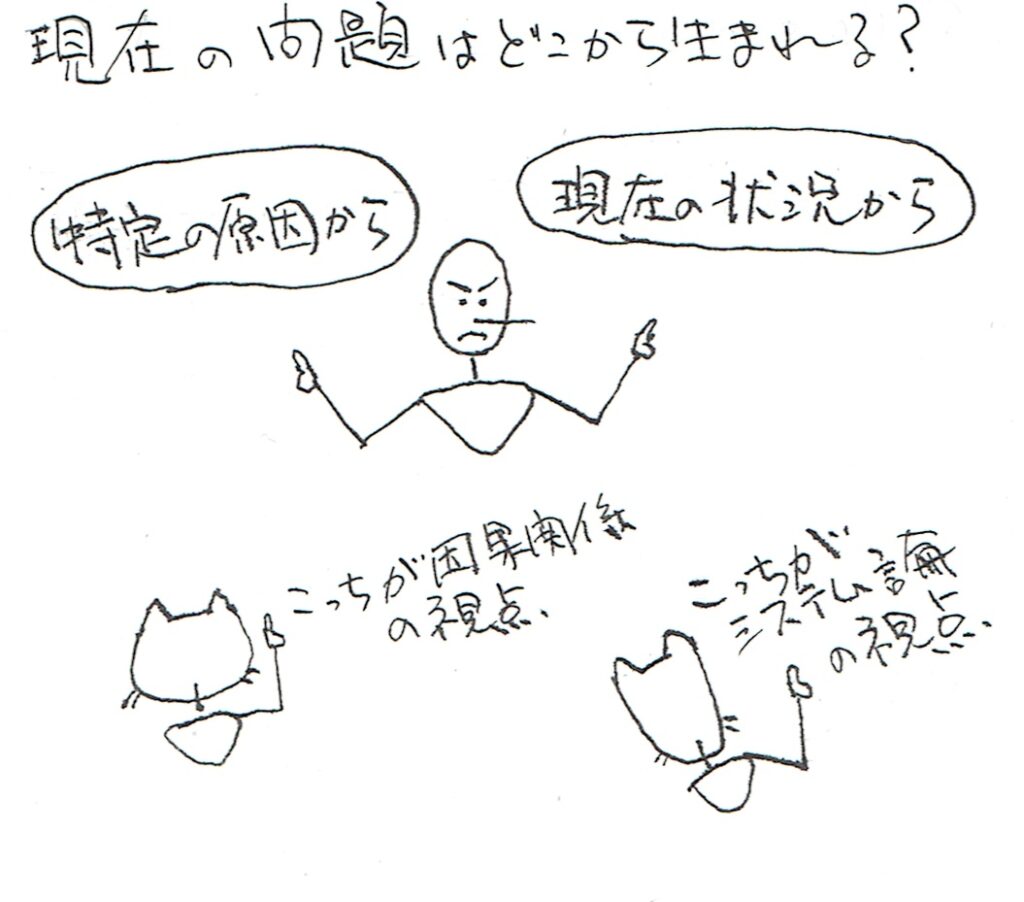

俺は問題解決に当たってはできれば二通りの方法を用意する。一つはそれらしい原因を推測して、因果の関係を想定し、その原因にアプローチする。これは原因追及型の問題解決で学校でも習うものだ。だが現実には、有力な原因が見つからないことは多いし、逆に沢山ありすぎることもある。また見つかってもどうしようもできない原因も多い。

たとえば脳卒中後に歩行不安定になる。その原因はマヒであり、マヒの原因は脳の細胞が壊れたことだ。でもリハビリでは脳の細胞を再生させたり、あるいは機能的に再生することは今のところできていない。つまり原因がわかってもどうしようもないわけだ。

だから俺はいつももう一つの状況変化型の問題解決を主に進めることにしている。

たとえば「現在の問題は現在の状況から生まれている」というふうに考えていく。つまり失禁の問題は、あの家のあの環境とおかあさんとで作られるシステムの中で生まれているのである。あの部屋とおかあさんが出会えば、いろいろな状況が生まれうるだろう。しかし水が低い方へ流れて一番低いところで溜まって落ち着くように、その状況の中で自然に「動かないで失禁」という状況に安定しているのである。やるべきことは、状況を変化させて落ち着く状態を変えることである。

こうして原因追及と状況変化の二刀流で問題解決を図るのだ。

そう言うわけで、まずは状況変化型のアプローチを考えてみる。

状況変化型のアプローチを組み立てるにはいくつかのコツがある。

まず・・・最初のコツは誰が一番問題解決に熱心かと言うことだ。この場合もちろん娘さんだ。今回の依頼人だ。この人が主たる問題解決者になる。

よく若い人から、「なぜセラピストが主たる問題解決者ではいけないのか?」と聞かれる。これに簡単に答えると、「セラピストが主たる問題解決者として振る舞うと、セラピストがいるときにしか状況変化が起きない」からである。だから主たる問題解決者は患者本人か、その家族が好ましい。

そうすると「患者や家族は消極的で何もしようとしない」と反論されるが、患者や家族は問題解決のための具体的な選択肢を持っていない場合が多いのだ。普通の患者や家族が持つ選択肢は、「病院に行って、専門家に任せる」である。自分が何か問題解決に役立つとは思いもよらないし、具体的に実生活で自分ができる有効な手段があるとは考えていないことが多い。

よく病院でセラピストが「家ではこのような運動をしてください」と言うが、これも「専門家の判断に従う」という文脈の中で動いているだけのことが多い。自分から「問題解決しよう」という積極的な態度ではないので、長続きがしないことも多い。

また専門家の意見に従った結果、「何がどうなるのか?」という具体的な目標があやふやだとやはりあまり熱心に取り組まれないことが多い。「こう頑張ったら、こうなった」という結果が見えないので、続けようという意欲が長続きしないのだ。

だから状況変化アプローチを進めるときは、主たる問題解決者を決めてその人に何を目的に、具体的に何をして、その結果どうなるのかを良く知っていただく必要がある。

さて、あともう一つ大事なことを考えなくてはならない。それは・・・(その5に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

意欲のない人(その3)-リハビリ探偵 新畑委三郎の事件簿

さて、ご本人に家の中を歩いていただく。椅子に座った状態から体を前方に傾け、両手をテーブルや椅子の肘掛け辺り、さらには片手を座面に置いたりするがどうもしっくりとこないようだ。最終的に両手で両方の肘掛けを持って体を持ち上げる様にして立ち上がる。動きは重い。尿臭が漂う。

「トイレまで行って座ってみましょう」と言う。すぐには歩き出さない。ほんの少しの間、起立状態で両脚の支持性を確かめているようだ。それから少しずつ動き始めるが、すぐに姿勢良く、すっと独歩でトイレに向かわれる。

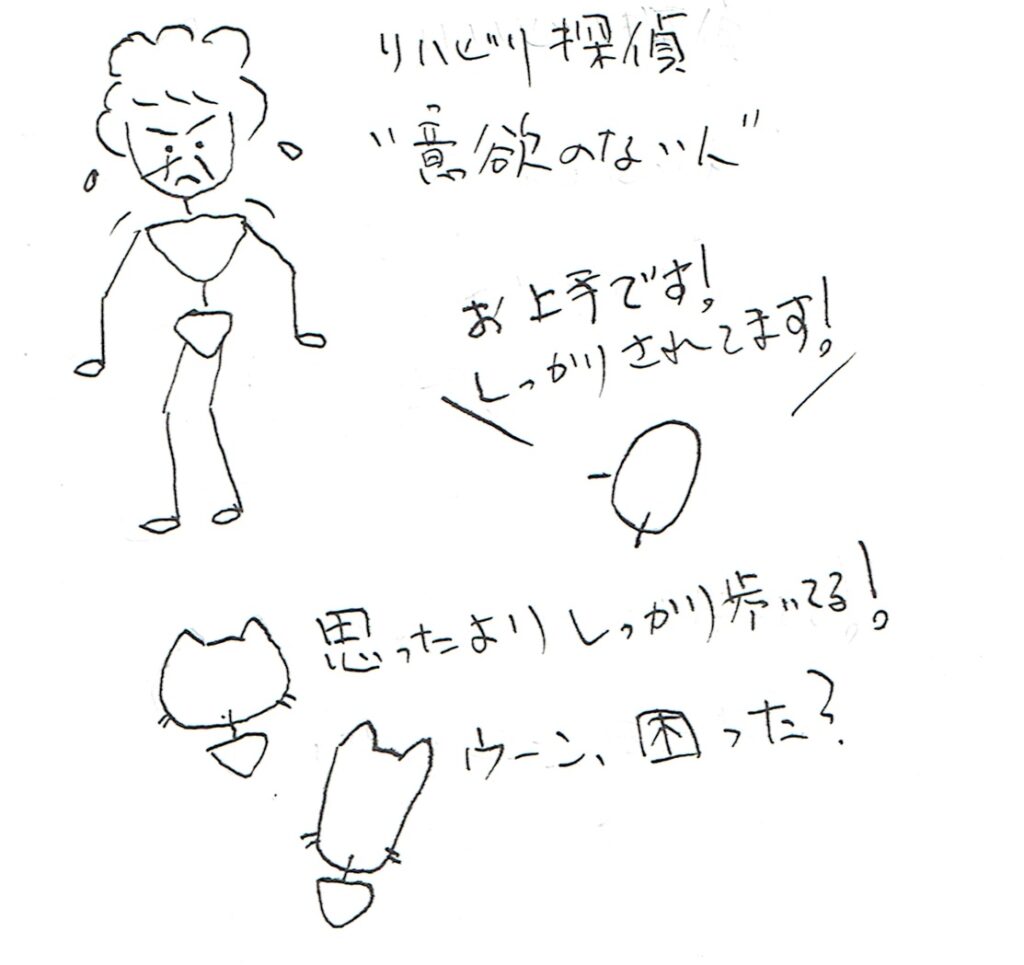

「まあ、どうしたの?」と娘が大きな声を上げる。「いつもはこうやって」と両手の平を下にして小さくひろげ小刻みによちよちと歩いて見せながら「よろよろと歩いているのよ。もう人が見てると良いところを見せようと頑張るんだから!やっぱりやればできるのよね」と声を上げる。1メートルも歩くと歩行はますます安定してくる。室内で杖を使う必要はないようだ。部屋の壁に手すりがあるがそれも使われない。トイレまで4メートルあまり。頑張って最高のパフォーマンスを見せようとされているのだろう。まあ、正直のところ俺は内心がっかりした。起立や歩行の改善は俺の得意分野だし、もう少し悪ければ運動面だけでもより劇的な変化を見せられる可能性があった・・・まあ、多少は運動改善は可能だろう。まあ、劇的な変化はないだろう。

ドアを引いて開け、入ると左手にトイレの引き戸がある。そこは開けっぱなしでそこからトイレに入るが、トイレはかなり狭く、大きな体で動くのは難しそうだ。足下が狭いせいだろう。よちよちと方向転換する。手すりはないが、壁を持って便座に座られる。トイレが狭いので手すりをつけられないのだろう。

トイレ内での起立も壁を頼りに立たれる。そしてまた少しの間立った後精一杯すました感じで椅子に戻られる。「脚がしびれて重くて上手く歩けないし、しんどいんです。どうか治してください」と言われる。口がもごもごと動いてしゃべりにくく、聞き取りにくい。

娘さんが期待した顔を俺に向ける。「専門家としてどうなの?どう思ったの?解決案を言ってよ!」という感じである。弱った(^^; 俺は娘さんに微笑むと、おかあさんの方を向いた。「上手に歩かれますね」おかあさんの表情はあまり変化しない。「その棚にたくさんの本が入っていますね。それらの本は読んでおられるんですか?」彼女は無表情を俺に向けた。「読んだ本なのよ。私は毎日一つのお話を読むようにしてる・・・とても良いお話でね・・私たちがどのように生きたら幸せになるかを・・・・」俺が聞き取ったのはそんな内容だ。彼女はどうも思うように口が動かないらしく、苦労して話されるが突然会話が途切れる。話すのがしんどくなったらしい。

次に娘さんが口を挟んだ。「ええ、とてもわかりやすくて、良い教えで・・・・」どうも二人とも同じ宗教のようだ。俺は話を聞き流しながら、テーブルのそばの飾り棚の上の神棚を見た。

俺は娘さんの話の途切れた途端に口を挟んだ。「そうなんですね。毎日神様の教えを勉強しておられるのですね。だから神棚はとてもきれいです。素晴らしい!娘さんが?」と神棚を指さす。「いいえ、母が毎日きれいに掃除して、水を替えてるんですよ。これだけは今でもきちんとやってるんです」「なるほど、それは素晴らしい・・ところで今日はもう時間になりました。次の場所に行かなくてはなりません」娘さんは面食らったような顔をした。かまわず続ける「いろいろ教えていただきありがとうございました。私としては少し考える時間が欲しいんです。今日はたくさんの話を伺って、様子を見させていただきました。あまりにたくさんのことがあるので少し考える必要があります・・・娘さんはこんどは3日後の金曜日に来られるんでしたよね。私もその時間に合わせてここに来ますので、もし良かったらその時また話をさせていただけませんか?」

俺はケアマネの方を向いた。彼女が頷いた。「そうですよね。いくら新畑先生でも、この場で話を聞いただけでいきなり問題解決とはいきませんよね。金曜日は私は忙しくて来れませんけど、良いですかね?」と俺に尋ねる。「ええ、かまいませんよ」結局、娘さんも渋々承知する。

こうして俺とケアマネをその家を出た。

今回の話はそのケアマネさんから依頼された。「どうだった?なんとかなりそう?」急に砕けた口調になる。ケアマネの裕美さんは以前からの知り合いで、時々家族から受けた相談で困ると俺に解決を依頼するようになった。今回も相談料などの交渉はすべて彼女がしてくれた。

「いや、難しそう」とだけ答えた。(その4に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!