臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

知覚システムについて考える(その2)

実は前の職場で、全身硬くなって、動きはほとんどなく、顔は仮面様、眼球の動きも見られない方を担当したことがあるのです。動くのは右の肘のわずかな屈伸と、右手を握る動きだけです。指を開くことは難しいのです。介助者の指を右手の中に入れ、「痛いですか?」と質問をすると「イエス」の時はぎゅっと握られるのですが、これも確実でないことがあるので、すぐに「痛くないですか?」と聞いてぎゅっと握らないことを確かめて確実な答えとします。これによって意思確認をしていました。

また全身が硬いだけでなく、時々は更に全身の緊張が高まり発熱と発汗を不定期に繰り返されていました。いつも硬いからだが更に緊張して震えながら発熱と発汗をするのです。真冬でも扇風機を当てないといけない状態でした。かすかなうめき声も出されるのですが、それは声にならないと言ったものです。

僕が行なったのは上田法という徒手療法を使ってまず全身の硬さを落としていくことでした。上田法のいくつかの技法を組み合わせて全身の硬さを落としていくのです。

3ヶ月もすると次第に体が緩んできて、緊張して発熱、発汗することも大きく減ってきました。

また右手は全体的に手を握ったり握らなくではなく、ものをつかんだり離したりもできる様になられました。お母さんが棒の先にタオルを巻いたものを作って渡すと、必要に応じてからだや頭をそれで掻く様になられました。また遠く離れていても質問に対してその棒を挙げて答える様になられました。いちいちそばに行って、手の中に指を突っ込まなくても良くなったのです。

お母さんは「楽そうに過ごす様になった」と喜ばれます。

また右肘が伸びる様になったので、セラピストが体幹の右側下にクッションを入れて半側臥位の位置にすると、左側のベッドの手すりに手を伸ばしてつかみ、腕を曲げて背中を持ち上げる様に体をわずかに移動することができる様になりました。これを毎回の訓練で10回程度行われる様になりました。

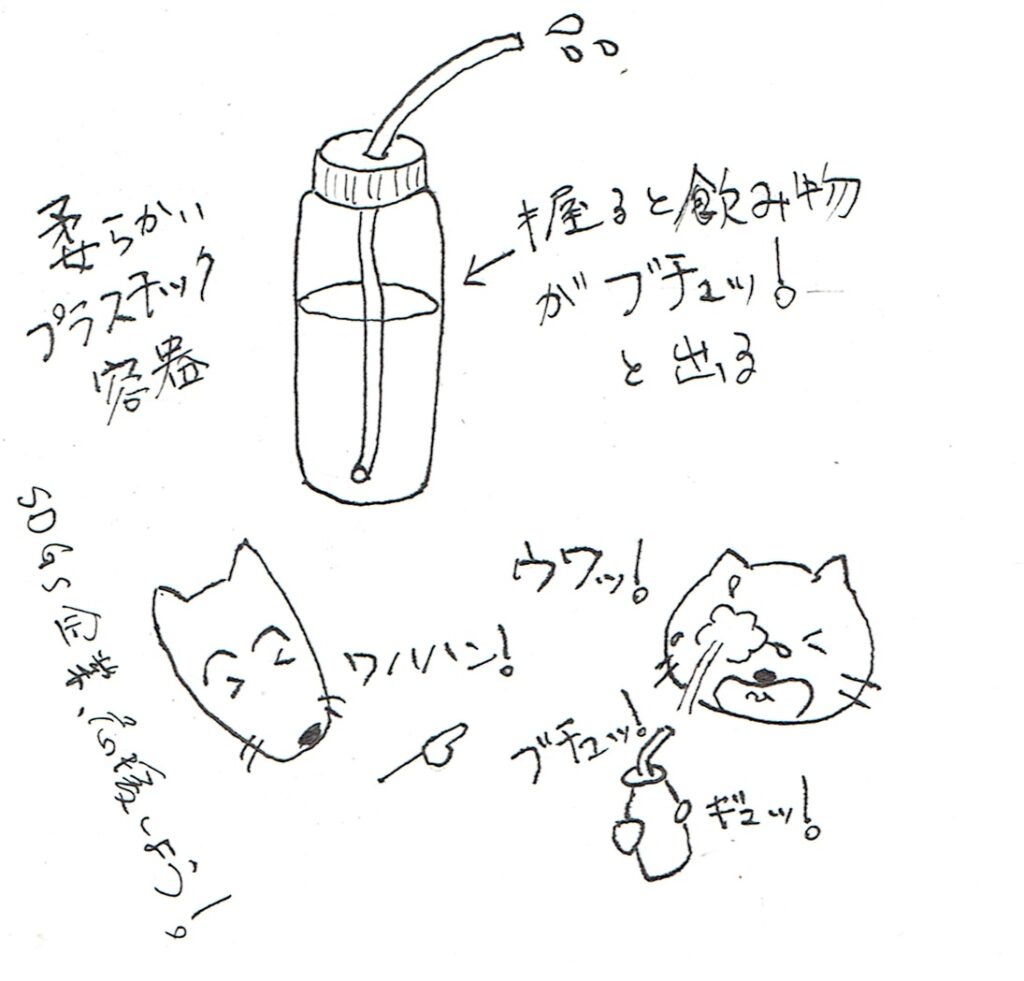

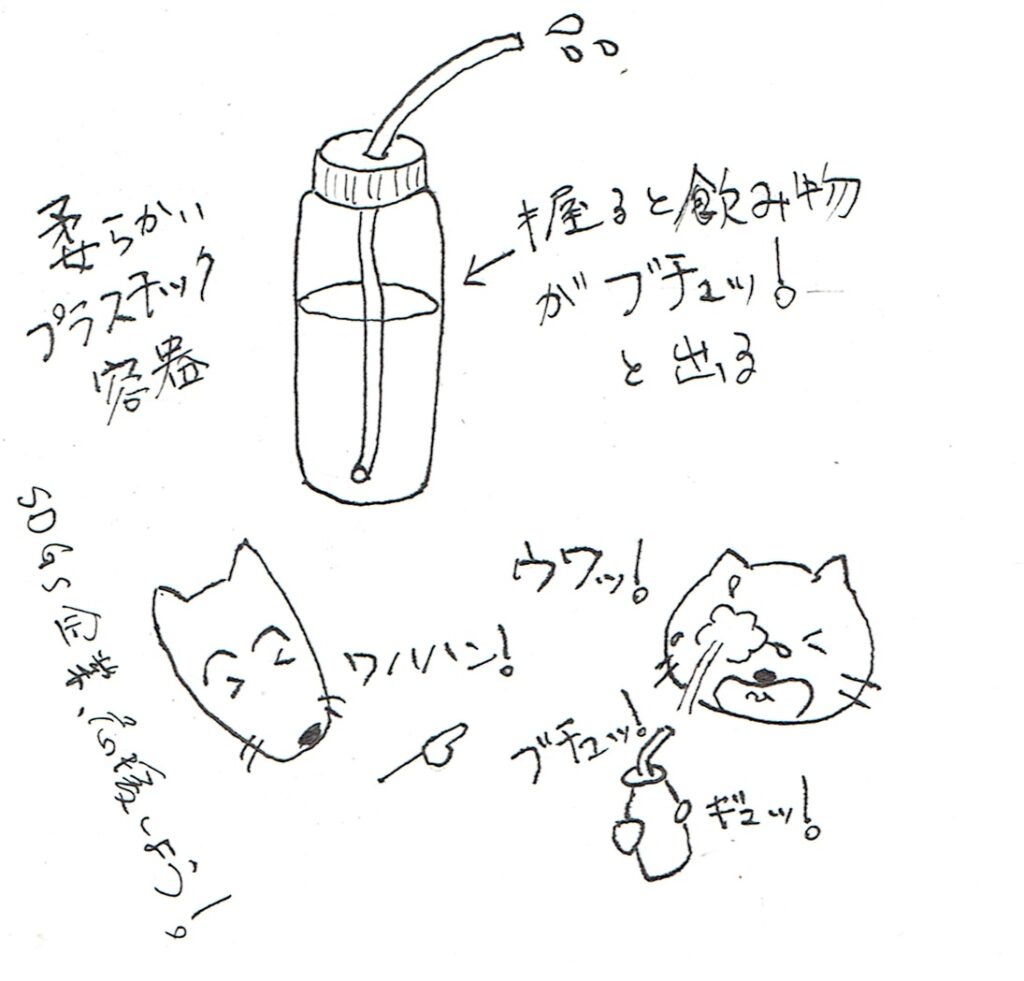

また聞き取れる様な声を出される様になって、それで人を呼ばれたりもされます。プラスチック容器で、押すと飲み物が出るものを作って握っていただき、一人で飲水をする練習も始められました。

せっかくなのでもっとコミュニケーションができるようにと、文字盤やタブレットでボタンを押すと声が出る様なコミュニケーション装置も作って練習を始めることにしました。しかしここで文字が見えない、あるいは読めないのではないかという疑問が出てきたのです(その3に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

7月4日(日)15:59まで、無料キャンペーン中!

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「大森荘蔵を読む!(その6;最終回)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

大森荘蔵を読む!(その6;最終回)

前回の続きです。因果連関成立まであと少し…かな?

さて、事態を複雑にする2つの事情とは…

i)先行現象による後行現象の必然的決定は、時間的連続の上でのすべての時点で成り立たなければなりません。必然性の休憩時間があってはいけないのです。

ii)現象の範囲が決まっていないのですが、厳密にはある時点での全世界の状態を範囲にとらなければなりません。

これらの事情から、因果連関に言及する際には、現実問題としては省略と近似を用いるしかありません。

このような過重な条件をみたす因果連関は実際に存在するのでしょうか?存在する、と大森は言います。それは古典物理学における、原子論の上に立つ力学と電磁気学だそうです。

とはいっても、そこでも当然省略と近似が用いられています。いわば世界の一小部を引きちぎってその略図を描いているようなものです。僕たちには狭い視野しか持たぬ分解能の悪い眼で、世界の一小部分の近似的な省略図を見ることしかできないのです。そのため、そこで見てとる因果連関は、往々にして誤り、破たんをきたし、訂正を受ける可能性のある因果連関なのです。

結局何が言いたいのかといいますと、ほとんど「法則」のように信頼されている古典物理学においてさえも、略画的な因果連関にしか言及できないのです。最初の頃に書きましたが、要素還元論はとても有効で強力な方法論であることは間違いありません。しかし、単純に原因結果の概念で現象を捉えようとすると、間違えてしまう可能性もあるということを、頭の片隅にでも置いておいて欲しいな、と思うのです。

今回で、大森荘蔵を読む!シリーズは最終回となります。長々と小難しい話をしてすみませんでした。これまで読んでくださった方々、どうもありがとうございました。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

7月4日(日)15:59まで、無料キャンペーン中!

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

運動システムにダイブ!シリーズの第一弾が出版されました!

西尾 幸敏 田上 幸生 著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

出版を記念して以下の詳細にて無料キャンペーンを実施します。ぜひこの機会にCAMRのアイデアに触れてみください。

☆★☆★☆★★☆出版記念 無料キャンペーン★☆★☆★☆★☆

著者 : 西尾 幸敏、田上 幸生

書名 : 脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密

無料キャンペーン期間: 6月30日(水)16:00~7月4日(日)15:59

☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆

【はじめに】

この本はCAMRのFacebook pageに掲載された「5分でわかるシステム論」(2019年10月15日~2019年11月19日の計6回)を大幅に加筆・修正したものです。むしろ加筆・修正が大幅すぎて、まったくのオリジナルと言った方が良いでしょう。

思えば昔、僕が脳卒中患者さんを見始めたときには、「どうしたら良いものか」と悩んだものです。

たとえば患者さんが立った時に、麻痺側の下肢が全体に屈曲して持ち上がり、患者さんは良い方の手脚だけで立たれます。これは「屈曲共同運動という現象であり、抑制されなければならない」と講習会などで説明されます。そこで自分の手を使って、患者さんの脚を抑えてまっすぐにし、床につけようとするのですが、一向に改善した感じがないのです。「手を使って、脚をまっすぐにして体重を支えるようにする」ことが正しいのかどうかさえ、分からないまま実施していました。

これはそもそも「屈曲共同運動」が何者で、どんな性質や意味があるか分からないので、形だけ真似て脚をまっすぐにしようとするからです。

一方、システム論を基にしたCAMR(カムルと呼びます。Contextual Approach for Medical Rehabilitation: 医療的リハビリテーションのための状況的アプローチの短縮形です)では、この現象を次のように説明していきます。

麻痺側下肢を発症後初期に使おうとすると、麻痺のため支持性がなくてこけそうになります。つまり麻痺側下肢を使おうとすると立つという課題達成に失敗するのです。そこで患者さんの運動システムは立位課題に失敗しないように患側下肢を使わずに、健側上下肢と手すりを使って立とうとします。つまりこれは運動システムが選んだ患側下肢の「不使用」という問題解決方法なのです。

しかし障害後に運動システムが選んだ問題解決方法は、たくさんの筋力などのリソース(資源)が失われて、仕方なく応急的に使われる解決方法です。「使うと失敗するので使わない」という問題解決方法は、その時は良くても、「使っていれば将来的には使えるようになるはずの麻痺側下肢」の可能性を失わせてしまいます。

このように理解すると、単に脚の形をまっすぐにしようというのではなく、形はどうあれ、まずはできるだけ使ってもらうことが大事であることがわかってきます。

そして運動システムが障害後に立つために選んだ問題解決なのです。「屈曲共同運動」というと、中枢神経システムの中の正体不明のメカニズムが相手でどうしたら良いのか分からなくなりますが、運動システムが選んだ問題解決なら、もう一度運動システムに「使う」ように選び直してもらえば良いのです。

単に脚の形を矯正するのではなく、患側下肢に重心を移動してもらい、ちゃんと荷重・支持する経験を繰り返し、運動システムに「この脚は繰り返し使っていると、支持性が増して使えるようになるよ」という知覚学習をしてもらえば良いのです。

このようにシステム論のような従来と異なった解釈の立場に立って理解すると、リハビリテーションのアプローチを自分で考え出したりすることもできるようになります。そうすると自分が何をするべきかがよく分かって、リハビリという仕事もとても面白くなります。

この本ではシステム論を基にしたCAMRの考え方を紹介しています。このCAMRは、「運動システムの視点に立つ」という独自の方法論を持っています。つまり運動システムにダイブ(飛び込む)して、運動システムの立場から人の運動システムの振る舞いを理解しようという視点です。難しそうに思われるかもしれませんが、実際にやってみるととても簡単です。

今の仕事の内容ややり方、結果に満足していないなら、この本を通じてきっと新たな可能性を見つけられると確信しています。

2021年6月 最初の発刊に寄せて

西尾幸敏 田上幸生

【目次】

運動システムにダイブ!シリーズ① 脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ! ~CAMR誕生の秘密~

はじめに

目次

第一部 運動システムの立場に立ってみましょう!

第1章 異なる立場、異なる理解

1.自分の立場を知る

2.学校教育の立場

3.システム論の立場

4.システム論の立場で見る例

5.要素還元論とシステム論

6.異なる立場の視点を自由に行き来する

第2章 システム論の視点を身につける方法論

1.運動システムの作動の性質を理解する

2.運動システムにダイブし、内部から観察してみる

第3章 健康な若者の運動システムにダイブ!

1.お腹が空いた場面

2.内部からの観察

3.嫌いな父親と一緒にいる場面

4.内部からの観察

5.運動システムの作動の性質(①、②)

第4章 廃用症候群のご老人の運動システムにダイブ!

1.水を飲みたい場面

2.内部からの観察

3.運動システムの作動の性質(③、④、⑤)

4.行動範囲が広がっていく場面

5.運動システムの作動の性質(⑥、⑦、⑧)

第5章 あなた自身の運動システムにダイブ!

1.歩いている場面

2.運動システムの作動の性質(⑨)

3.運動システムの作動の性質のまとめ

第二部 脳卒中片麻痺の運動システムにダイブ!

第二部へ進むにあたって

第6章 救急外来に運び込まれた場面

1.外部からの観察

2.運動システムの視点

3.Camrer's Note

第7章 初回セッションの場面

1.外部からの観察

2.運動システムの視点

3.Camrer's Note

第8章 初めての座位訓練の場面

1.外部からの観察

2.運動システムの視点

3.Camrer's Note

第9章 2回目の座位訓練の場面

1.外部からの観察

2.運動システムの視点

3.Camrer's Note

第10章 初めての起立練習の場面

1.外部からの観察

2.運動システムの視点

3.Camrer's Note

第11章 その後の立位練習の場面(その1)

1.外部からの観察

2.運動システムの視点

3.Camrer's Note

第12章 その後の立位練習の場面(その2)

1.外部からの観察

2.運動システムの視点

3.Camrer's Note

ちょっと一服・・・《CAMRにとっての理論とは?》

第13章 初めての歩行練習の場面

1.外部からの観察

2.運動システムの視点

3.Camrer's Note

参考までに・・・《スベラースの紹介》

最後に

CAMR研究会について

著者紹介

CAMRの本

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

知覚システムについて考える(その1)

学校では感覚系は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などとモダリティ毎に独立した感じで習ったと思います。

しかしアフォーダンスを提案した生態心理学のギブソンはそれぞれの感覚は独立したものではなく、それぞれが互いに緊密に結びついていて一つの知覚システムとして理解するべきだと言っています。

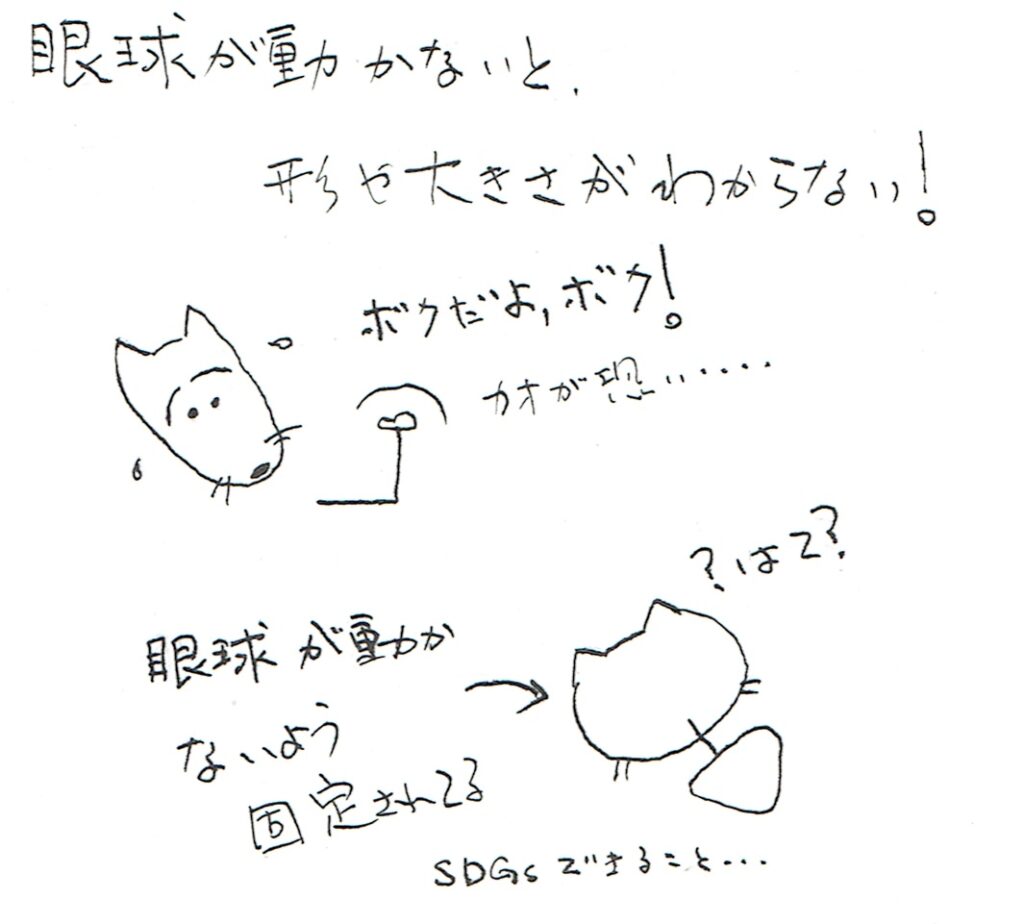

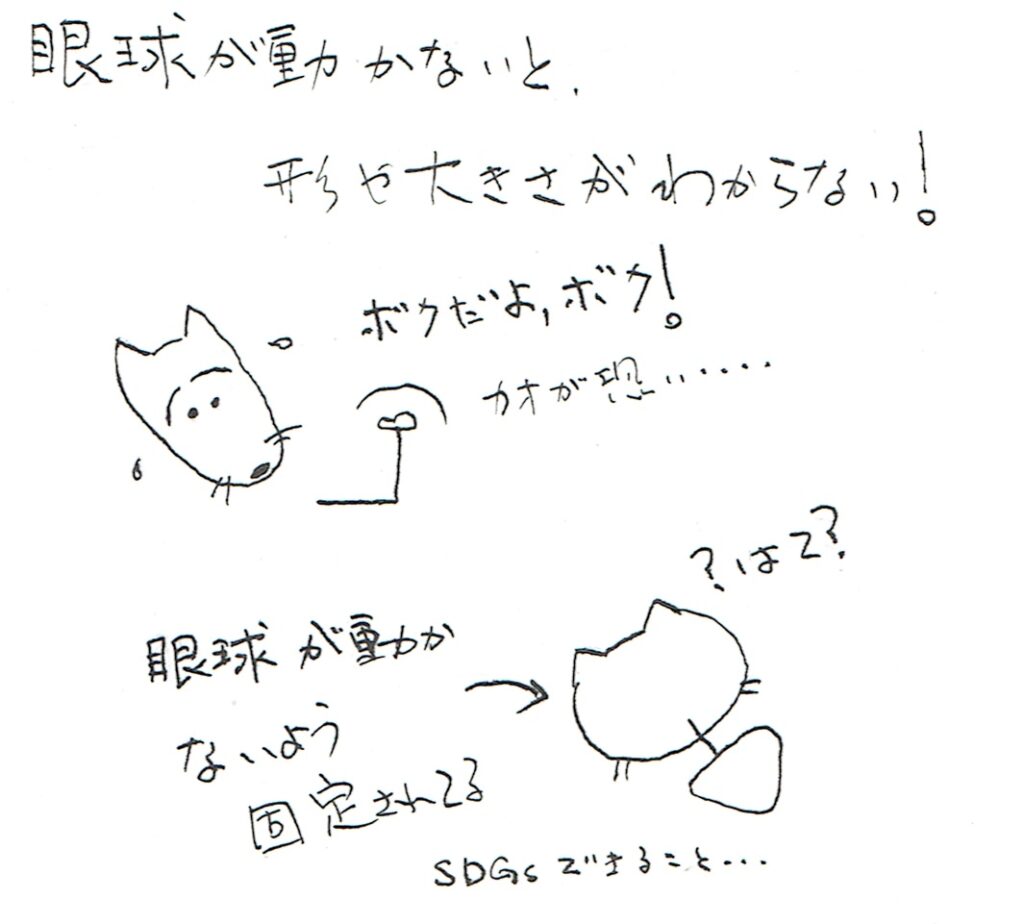

たとえばベルンシュタインがわかりやすい例を挙げていて、人の眼球を動かない様にすると、見ている対象の次元、大きさ、形や対象までの距離などもわからなくなるそうです。つまり対象を網膜の中心に据えたり、焦点を合わせたり、輪郭をなぞる眼球周囲の筋群の活動に伴う筋感覚も見えの知覚に参加して、これによって形や大きさや対象までの距離などがわかるのだと言うのです。

つまり見るにしても聞くにしても触る、味わうなどにしても常に全身の筋群でそれを行っているわけです。機械の様に気温は温度センサー、見えは光学センサーなどと単独に情報を得ているわけではないのです。

人は様々な感覚を同時に使っていろいろなものを理解しています。まあ、赤ちゃんを見ていると、見たものに手を伸ばして触って舐めて、いろいろな感覚で対象を理解していますしね。あんなイメージなのでしょうか。

また知覚システムは、受け身ではなく能動的であるという特徴を持っています。目は単に見ているのではなく、見つめ、調べ、確認しているのです。耳も単に外界の音を流し込まれているのではなく、最も重要な音を選んで聞いているのです。

ギブソンは、骨格とそれをつなぐ軟部組織や筋群などが一体になって構成される人の身体をボーンスペースと呼んでいます。彼の言う触覚系(筋の固有覚を含む)は、全身常に一体となって対象物を動きながら知覚し、同時に自分の体の状態も知覚しているのです。

こうしてみると知覚システムとは、様々な感覚が緊密に連絡し合っていて単独の感覚では語れないものであり、動きながら知るシステムであり、知覚しているのは対象だけでなく同時に自分の身体のことも知るシステムであることがわかります。対象を知ることが自分の体の状態を知ることでもあり、自分の体の状態を知ることが対象を知ることでもあるのです。

そうすると脳性運動障害後にひどい過緊張が現れることがあります。ひどい例だと全身の動きは失われ、顔は仮面様、眼球の動きも見られなくなります。となると、全身で動きながら触覚系について知るというボーンスペースが機能しなくなると思われます。つまり目は開いて見ていても、形や大きさや次元は認知できないかも・・・(その2に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「大森荘蔵を読む!(その5)」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

大森荘蔵を読む!(その5)

因果連関が成り立つための3条件のうち、時空連続、恒常関係に続き今回は(3)それによる現象移行の必然性、について取り上げます。

時空連続と恒常関係があっても、先行現象によって後行現象が一意的に決定されるという必然性を確保できる保証はありません。前回の光の屈折で言うならば、入射角が決まればスネルの法則によって屈折角は一意的に決定されますが、光の状態には色(即ち波長)、偏光状態、強度等その他幾つかの性質があります。先行状態、即ち入射光線の色その他の状態を与えても、後行状態、屈折光線の色その他の状態はスネルの恒常関係だけでは決まらないということになります。

光の場合であれば色(波長)の分布・その各波長の強度・振動方向(偏光)・伝播方向等、物体の運動であればその重心の位置と速度・重心に対する3方向の回転速度等の規定が得られた上で(この規定をどうとるかによってまた意味が変わってくるのですが、ややこしくなるのでとりあえず流しておきましょう…)、先行現象の規定によって後行現象の規定が一意的に定まるに足るだけの恒常関係がある場合に限り、必然性が得られると言えます。

さあ、これでようやく因果連関が成立するかと思いきや…、この事態を更に複雑にする2つの事情があるそうです。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!