臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

治療方略について考える(その2)

治療方略:治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策

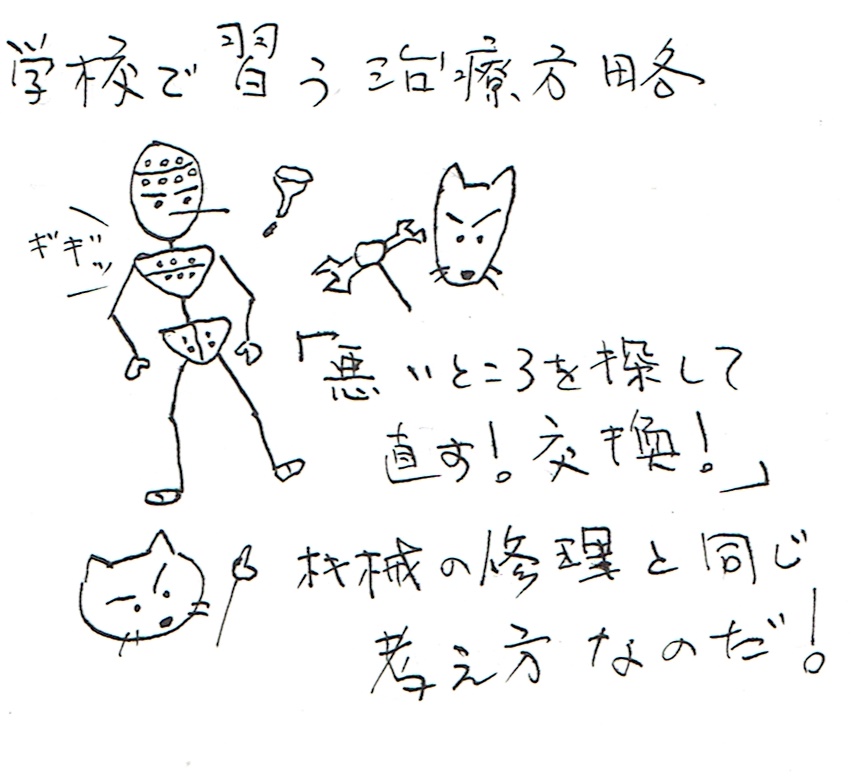

治療方略という言葉はあまり聞いたことがないと思います。でも僕たちは学校でちゃんと治療方略について習ってきているのです。まずそれがどんなものだったか振り返ってみます。

僕たちは学生時代、まず人の運動システムが皮膚に囲まれた身体そのものであると習います。そして運動システムを構成する要素には、力を発生する筋肉系、支柱になったり力を伝えたり、力の方向を決める骨・靱帯・関節系、感覚や命令を伝え理解・命令する神経系、エネルギーと酸素を供給する消化・呼吸・循環系などがあると習います。

そして姿勢や運動、あるいは日常生活における課題達成などに問題が起きると、これら運動システムの構成要素のどれかに原因がないかを探るのでしたね。そして悪い要素が見つかると、問題との間に因果の関係を想定します。そして悪い要素を改善しようとします。

たとえば転倒が増えてくると、筋力検査、可動域検査、感覚検査、痛みなどを調べ、悪い構成要素を見つけます。そして下肢の筋力低下が発見されればそれが「転倒の原因」と因果の関係を想定し、下肢筋力の強化というアプローチを行うわけです。

これが学校で習う治療法略で、「要素還元論」というものの見方に基づいています。この要素還元論という見方は社会では非常に常識的で広く浸透しています。たとえば何か事故が起きるとテレビではすぐに「今回の事件の原因は・・」などと一要素、あるいは少数要素を事故の原因として因果の関係を想定しようとしますし、裁判などでも因果関係を立証できるかどうかが争点となったりします。

ただこの治療方略は実は機械の修理と同じ考え方です。悪い部品を見つけ出して、それを修理・交換するという機械の修理と同じ考え方です。だからこの治療方略をここでは、「機械修理型」と呼ぶことにします。

実はデカルト以来、西欧では「人の体は機械である」というアイデア(人間機械論)が今も根強いとのこと。だからこの「機械修理型」の治療方略はごく自然に受け入れられているようです。また西欧文明に子供の時から触れている私たちにもその考えは違和感がないかもしれませんね。実際僕もこの機械修理型の治療方略は最初違和感なく受け入れていました。そして今も違和感があるわけではありません。今は機械修理型しか知らない時は不便だったなと思うだけです。持っている治療方略は多い方が状況に応じて使い分けができるので便利だなと思っています。(この点については後々詳しく説明します)

さて、「人の運動システムは機械と一緒なんだろうか?果たして人も機械も同じアプローチで良いのか?」という疑問を持っている人もいると思います。次回はこの点について考えてみたいと思います。(その3へ続く)

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMRの旅お休み処 シーズン2 その五」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMRの旅お休み処 シーズン2 その五

「運動を、形ではなく機能でみる」2013/4/7

CAMRはシステム論に基づいて運動をみています。システム論的にみると、今までの見方とどう違うのか?その説明がホームページやここで展開されているのですが、言葉ではわかっても、実際にどういうことかというのは、ちょっと掴みにくいところかもしれません。

「システムとしてみる」を、「要素に分解しないで全体としてみる」と捉えると、外れではないけれどますますよくわからなくなる。うすぼんやりと全体を眺めても、一体どうしたものやら・・・。そこで、ヒントが「形ではなく、機能でみる」です。

その参で、「立位での踵上げ」を取り上げましたが、 この課題は「抗重力位での足関節底屈」=形でみる、ではなく、「狭い基底面で支持しながらの垂直方向の重心移動」=機能でみる、です。この場合はやり方にあまりバリエーションがないので、形を問わないと言っても、だいたい同じ形になります。

歩行をみてみるとどうでしょう。従来行われているのは、形による歩行分析です。一見「正常」があるように思われますが、状況に応じて変化することが大事、というのはこれまで述べてきたとおりです。となると、形は無限にあります。けれど、機能でみると、「支持して、対側を振り出し、重心移動」というのは共通しています。

どんな形かはクライアントにまかせる。クライアントはどのように機能を維持しようとするのか。より有利な方法をクライアントが試して選ぶためにはどんな課題をやってみてもらうか。板跨ぎ課題で、「支持する足の膝を少し曲げてみて」と、形の指示に見えることをいうこともありますが、反張膝という形はいけないからではなく、段差や坂道では不利だからです。あ、この説明は少しずれたかな(^^;)

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

治療方略:治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策

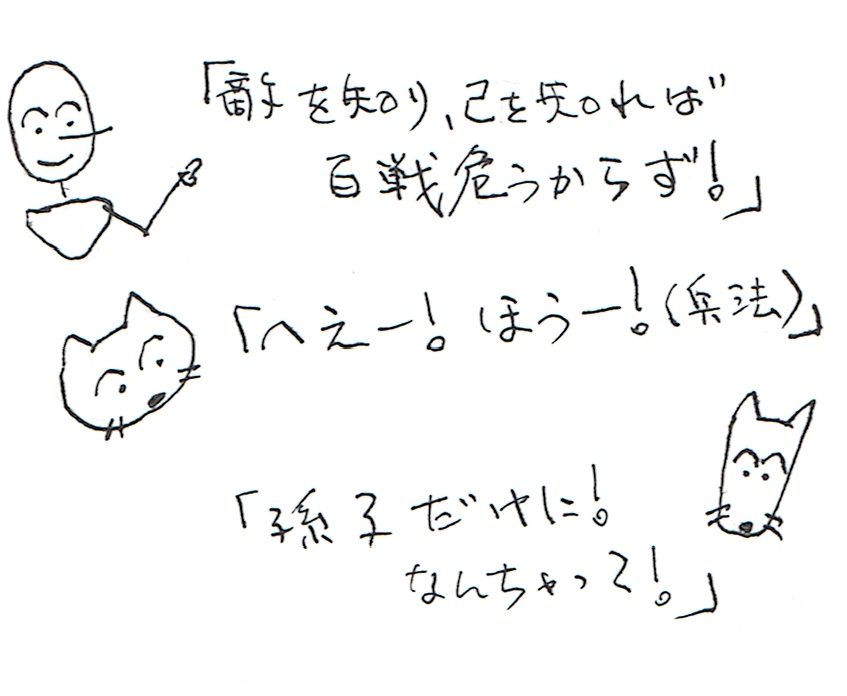

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」

これは兵法で有名な孫子の言葉です。「危うからず」とは負けないこと。つまり勝つことも良いには良いが、まず負けないことが一番大事だと言っている訳です。そして負けないためには自分のことと敵のこと、どちらもよく知る必要があると言っているのです。

振り返って僕たちリハビリの仕事も、戦争に喩えるなら勝つことの難しい戦いです。というのもリハビリでは多くの場合、運動障害という治すことができないものを相手にしているからです。

たとえば脳性運動障害後のマヒはリハビリでは治りません。日本では50年以上前から壊れた脳の神経細胞の再生や他の脳細胞で機能を代償させてマヒを改善しようとするリハビリ・アプローチがあります。しかし未だにマヒが治ったという報告はありません。「マヒを治す」という目標は立派でも、それをリハビリで実現する方法は未だに見つけられない、あるいはリハビリではそんな方法はないかのどちらかです。50年というのはそれを納得するには十分長すぎる年月ではないでしょうか?つまりセラピストが、見通しの立たない「マヒを治す」という目標に拘り続けることは、目の前の患者さんにとっても不利益ではないでしょうか?

だからこそ今、自分のこと、治療方略や治療技術のこと、そして患者さん自身とその障害のことについてよく知ることが大事です。マヒを治すことはできなくても、今より良い状態を目指すこと、そして良い状態をできるだけ長く維持することはできるのです。つまり勝つ(治す)ことはできなくても、負けない(良い状態にする・維持する)という状態を作り出すことがなによりも大切なのです。

孫子のこの言葉には続きがあり、自分の実力を知っていて相手の実力を知らなければ勝ったり負けたりし、両方の実力を知っていなければ負けるに決まっているということです。

そこで自分たちの持っている治療方略を一度見直して、その効果と限界を整理してみることは有用でしょう。そして運動システムの作動の性質と障害を持った運動システムの状態をよく知ることも有用です。こうして初めていつでも安定して、患者さんのより良い状態を目指すことができるのではないでしょうか?

このシリーズでは、僕たちセラピストの持っている治療方略の長所と短所、限界を明らかにして、障害を持った人とどのように協力していけば良いのかを探ってみたいと思います。そして新しいより良い状態を目指し、良い状態を維持するアプローチを提案できればと思っています。(「その2」に続く)

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMRの旅お休み処 シーズン2 その四」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMRの旅お休み処 シーズン2 その四

「Back to the"耳を傾ける".ただ聞くことの難しさ」2013/3/31

読む!シリーズはますますマニアッ、いやいや専門的になってきています(^_^)

「リハビリの夜」シリーズ、完結です。田上さんも書いておられますが、心情という点からだけでなく、運動障害の見方そのものも示唆深い本です。是非、ご一読を。

さて、私見ですが、いわゆる「闘病もの」への反応は大きく2種類あるように感じます。私見ですけどね。

1.目からウロコの、すばらしい本である。一押し!

2.わかるけど、そうは言ってもね・・・、とちょっと引き気味。または、突っこみ。

2種類のうちどちらかと言うより、この2つを対極としたベクトル上のどの辺にいるか、と言った方が良いのでしょう。特に「リハビリの夜」は、独特の言い回しと申しますか、官能的とか同化思想とか、医学の専門書として読むとちょっと違和感を覚える部分があるかもしれません。そういう意味では、少し2.寄りという感想もあるでしょうね。

しかし、よく考えてみると、先の1.と2.は決して二律背反ではないですよね。感じたことから理論を組み立てたとき、理論に関しては別の視点から違う考え方ができるというような議論ができます。感じたことについては、正しいとか間違っているとか言うより、まず「ああ、そう思ったのか」「そういう風に感じることもあるんだな」と受け止めてみる。自分の感じ方と違ったり、痛いところを突かれたりすると、これが難しくなります。つい、判断したり解釈したくなってしまいます(^^;)

判断・解釈が悪いわけではありません。ただ、それらが前提として最初に前面に出てしまうと、クライアントは本音を言えるかな、と思います。これも、言うは易く行うは難し、でして、こちらの胸が波立つときも、「これがクライアントの素直な感想なのだ」と自分に言い聞かせたりする・・・。

今回は、私の悩み処でした。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

システム論の話をしましょう!(その15 最終回)

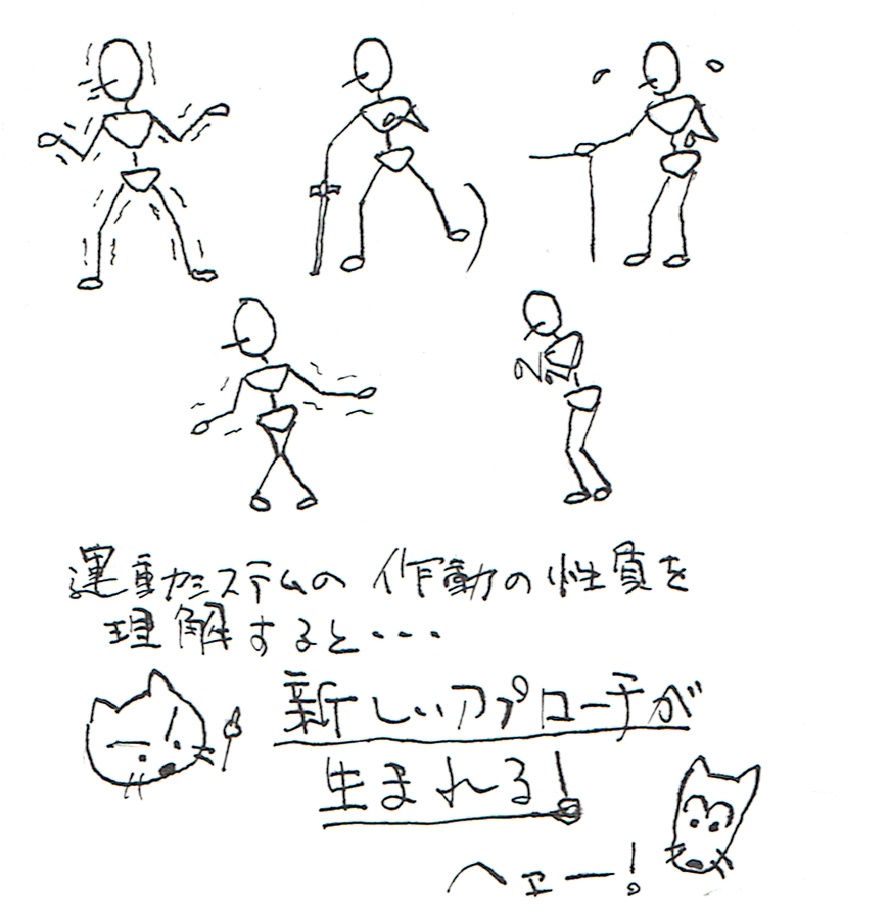

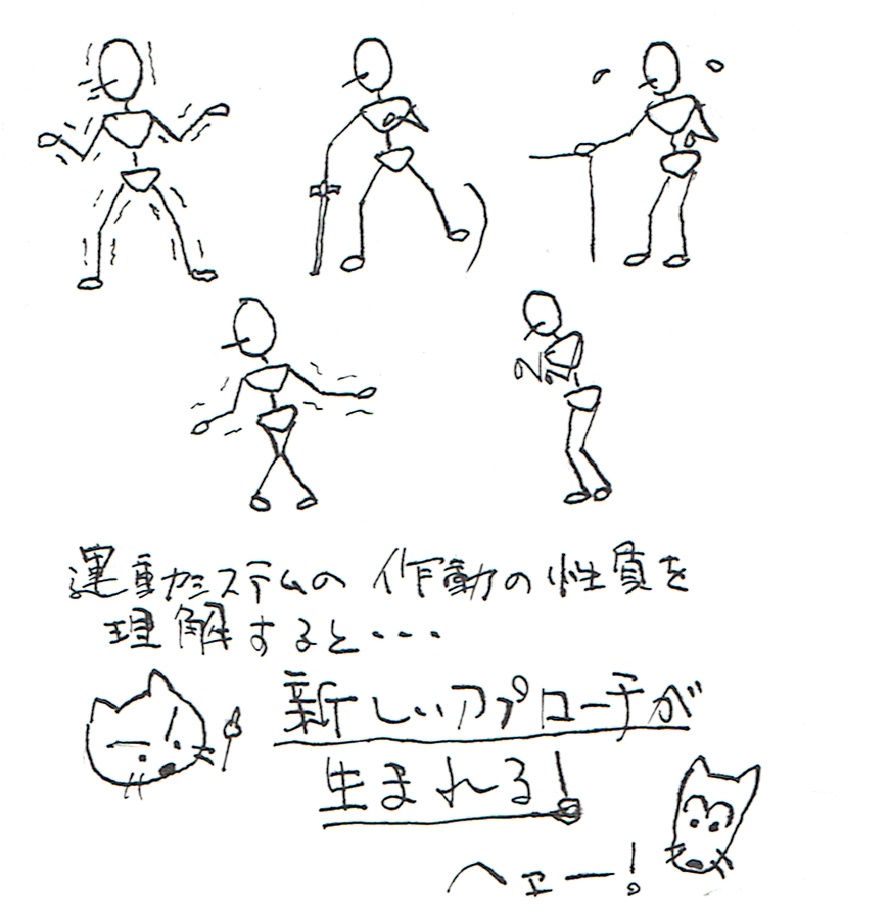

このシリーズでは駆け足でシステム論の3つの分類とリハビリで使えそうなアイデアを検討し、紹介しました。結局、システム論というのは運動システムがどのように作動するかという「作動の性質」に焦点を当てて説明しようとしていることがわかると思います。

これまで学校では運動システムを皮膚で囲まれた目に見える構造として習ったと思います。そしてこれを基にして部位毎、あるいは構成する要素毎に問題を探し、問題のある部分を治すという治療法略を習ってきたと思います。(治療法略とは治療の目標設定とその目標達成のための計画と方策です)

でもこの治療法略の考え方は機械の修理と同じであることが分かると思います。機械を構成する部品毎に不具合を調べ、問題のある部品を直したり交換したりして修理しますよね。学校で習う治療法略はまさしくこの機械の修理と同じで、問題のある構成要素と部位を特定し、全体の問題との間に因果関係を想定するのです。そして問題のある構成要素と部位に働きかけて治そうとします。

たとえば歩行不安定の方の検査をすると、下肢の筋力低下が見られ、可動域には問題がなかったとします。すると下肢筋力低下が歩行不安定の原因と因果の関係を想定し、下肢筋力強化を行うのです。このようなものの見方は「要素還元論」と言います。

でも実際人の運動システムではそのような単純・直線的な因果の関係は成り立たないことが多いのです。人の運動システムは様々な要素が影響しあっている複雑なシステムです。たとえば慢性痛は身体構造の一部位の変形で起きているだけでなく、心理的な要素や生活習慣なども影響しています。逆に身体構造に問題があってもプラセボ手術で治ったりすることもあります。また慢性痛が1つの部位を原因として起きている訳ではなく、筋膜などを通じて全身の各部位と影響し合っていることも知られていますよね。

もちろんこの治療法略で治ることもあるのですが、ともかく単純・素朴な因果関係を想定するような治療法略は、現実には壁に当たることも多いと思います。それはこの治療法略が、人の体を機械として捉えるデカルト以来の西欧文明の伝統を基にしているからです。

一方システム論の視点は、運動システムの作動の性質を明らかにしていくので、それを基にした治療法略は学校で習ったものとはまったく異なっています。

たとえば「素朴なシステム論」のところで検討したように、多要素・多部位同時方略のような治療法略はシステムの作動の性質を基にして考えられたものです。ある臨床家が膝の痛みが膝周辺のリリースで一時的に改善することを経験します。そして一時的には良くなりますがしばらくするとまた元の痛みに戻ってしまうことに気がつきます。これは元々膝周辺の筋膜が硬くなる・短縮するような状況の中で生活しているからです。その状況に影響するのは姿勢だったり、仕事内容だったり、運動不足などの生活習慣だったり、もちろん身体的な素因など色々とあるのでしょう。

このことに気がつくようになると、治療法略は「筋膜リリースは膝周辺だけでなくもっと広範囲に行われる必要がある」し、姿勢や運動の偏りをただす必要も出てくるし、生活習慣や仕事をするときの環境を調整する必要もでてきます。このように「膝周囲の筋膜の癒着・萎縮が原因」とする単純・素朴な因果関係は意味がないと知り、「多要素・多部位同時方略」に移行するのでしたね。

同様に動的システム論や生態心理学の視点からは、「自己組織化」というアイデアから「セラピストが支配的に患者の運動をコントロールして思い通りの運動学習をさせることはできない」ということを知ったり、「課題達成の運動は適切な課題を通して組織化される」とか「身体のコントロールはその限界を知って初めて獲得される」とか様々な運動システム作動の性質を知ることができます。(このシリーズでは紹介していないアイデアがまだ沢山あります)

またオートポイエーシスの視点からは、「人の運動システムは必要な運動課題を達成しようとするし、課題達成に問題が起きると問題解決を図る」という性質を知ることができました。そうすると脳卒中後に見られる現象がすべて症状ではなく、運動システムの問題解決が混じり合った状態であること。また問題解決によって新たに問題が生じていることを知ることができ、更に新しい治療法略を組み立てることができます。

このようにシステム論を学ぶことで人の運動システムの作動の性質がより分かるようになり、それを基にした新しい治療法略を考え出すことも可能になります。 CAMRではシステム論を基に人の運動システムの様々な作動上の性質をまとめ、それらを基にした治療法略を提案しています。皆様の治療法略を充実させる上で参考になると思いますので、講習会再開後には是非とも受講されることをお薦めします(^^)v(終わり)