「毎週火曜日に書くぞ!」と決めてから、第176週目に入りました。いつまで続けられるか?(^^;)

セラピストは失敗から学んでいるか?失敗と認知されない失敗(その7)

行為レベルの評価にはADL検査などがある。これは生活行為がどのレベルでできるかという目安として役立つと考えられるが、これまた誤解を生み出しやすい評価である。よくあるのは「できるADLとしているADL」の問題である。

「訓練室ではできるが、病棟ではできないのは問題である」と言われたりする。

だが元々行為レベルは、身体能力のみならず環境や社会・文化的価値観など様々の要素の影響からなる状況から生まれるものである。訓練室での文脈と病棟での文脈は違っているのだから、同一人物の行為が変わっても当たり前である。

訓練室では当たり前にやっていても、病棟では看護師さんも患者さんに取っての役割が違うし、あるいは患者さん自身が「病棟は休むところ」という価値観を持っていれば、動こうとしないのは当然だ。

また屋外自立歩行をしているおじいちゃんが退院できないで、車椅子介助のおじいちゃんが退院することがある。家庭生活を行うという行為レベルは、各家庭の価値観や事情によって家庭復帰の条件は変わってくるのが当たり前である。他にも失禁があると「家では介護できない」となる場合もあれば失禁が在宅生活で受け入れられている場合もある。「できることは自分でやらないとダメよ」と言う家族もいれば、「なにも普段の生活で余計に苦労したりするよりは在宅での生活はもっと人生を楽しむべきよ」という家族もいる。

更に一昔前、訪問リハビリをやっている人達の一部が、「今の病院リハは役に立たない。病院内でトイレ動作などができたというが、在宅ではできない。在宅で一からやり直しである。こんな病院リハはダメだ。在宅でもすぐにできるくらいまでやるべきだ」という批判をしていたことがある。

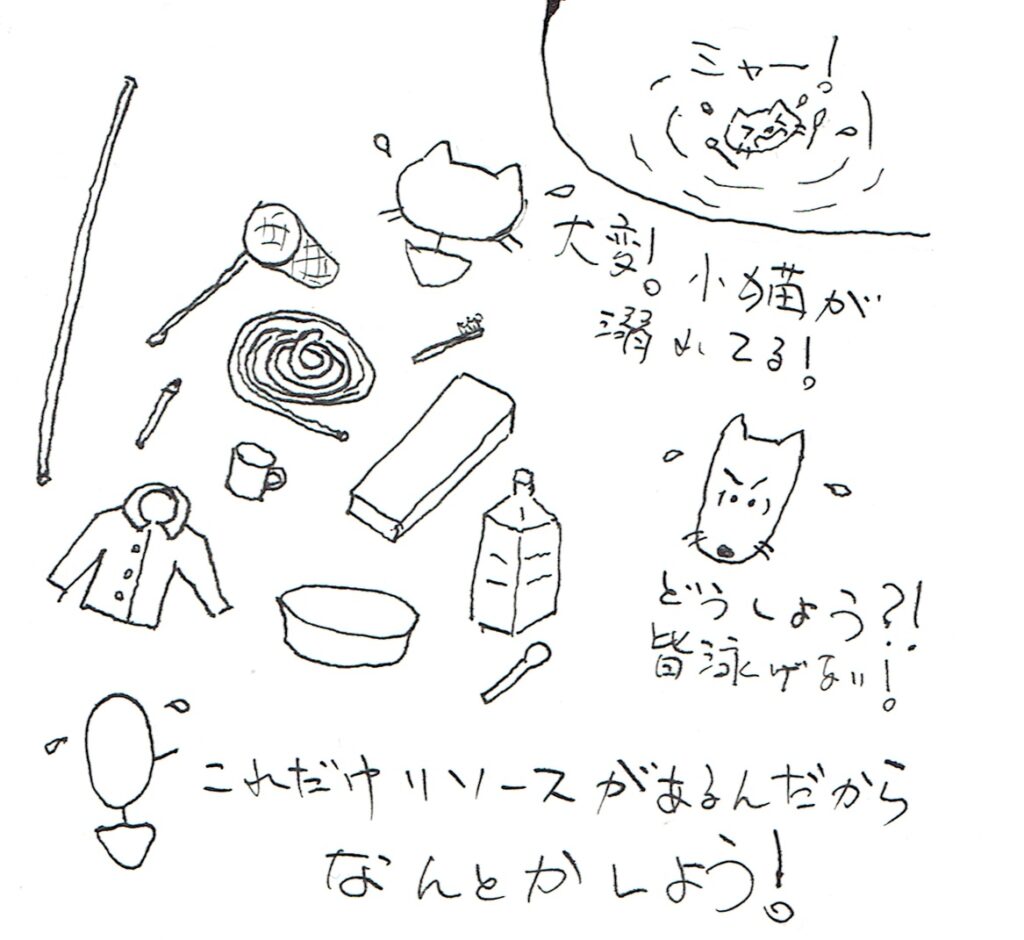

これも行為レベルがそれぞれの環境と一体であるということを考えれば少し見当外れの批判であるとわかる。元々病院内リハビリでできることと言うのは、身体リソース(筋力、柔軟性、持久力、身体・環境情報など)を豊富にし、病院内の貧弱な環境リソース(病院では手すり、壁、一部の家具つまりテーブルや椅子など)を利用した動作レベルでの運動スキルを改善することである。

将来家に帰ったときは、新たに出会ったその環境内での行為レベルの構築をやり直すのが当然である。その環境内でのもっとも適応的な課題達成スキルはその環境内でしか生まれない。課題達成スキルとは身体と環境がカップリングすることだからだ。

もちろんもともと障害が軽ければ、運動リソースも運動スキルも豊富で多彩なので、ある程度、どんな状況でも適応的に振る舞えるのは当たり前である。これを基にいろいろな患者に当てはめて単純化してしまうのが問題なのである。

だから病院内のリハビリとは、将来家に帰ったときに必要な課題達成スキルを獲得するためにできるだけ運動リソースを豊富にし、それを基にした運動スキルをできるだけ多彩にして、退院後の準備状態を作ることである。

だから病院内での訓練効果の評価を考えるなら、訓練効果はその環境内での動作レベルで評価するべきだ。要素レベルの筋力、可動域ではなく動作レベルの評価である。

また他の環境内での行為レベルの比較は無意味とは言わないが、その違いを考慮しておくべきだ。あるいは動作レベルのADL評価なら、身体能力と与えられた環境との相互作用の中で、安定してくる動作の状態を評価することができる。その同一環境内での課題達成力の変化を追うことができるからだ。

そうするとこのADL検査は、環境や状況を固定すれば、単一環境での動作レベルを含む行為の変化を追う検査として使える。つまり訓練室なら訓練室だけでの経過を見ることで、家庭なら家庭だけの課題達成力の変化を追うことができる。

訓練室と家庭でのADLを比較しても、その違いを問題視する理由はとても薄いのである。

次回は、その動作レベルの変化を追う評価について検討してみたい。(その8に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

セラピストは失敗から学んでいるか?失敗と認知されない失敗(その6)

さて、前回までのまとめ。

臨床で患者さんの感想や自分の見たい現象ばかり見るような主観的な評価に頼っていると臨床での判断能力が発達しないだろう。また、「これさえやっておけば大丈夫」とEBMで言われて、「では何も考えずにこれさえやっていれば良い」と思い込むのは間違っている。リハビリはその患者毎に経験と失敗から学ぶ仕事だからだ。EBMのような一般論を全てに当てはめるのはナンセンスだ。その患者さん毎の評価はしなくてはならない。だから客観的な評価が必要である・・・と言うところまで話が進んだ。

今回からしばらく僕達の用いる評価について検討しよう。

僕達、リハビリのセラピストが用いる評価は要素レベル、動作レベル、行為レベルの3つに分けられる。

要素レベルには、筋力や関節可動域、感覚、痛みなどの検査がある。

この検査はもともと「全体の振る舞いは個々の要素の振る舞いを調べることで理解できる」とする要素還元論の考え方に基づくものだ。この考え方は現在の科学の主要な考え方でもある。何か問題、たとえば「転倒しやすい」が起きると、全体を個々の要素や部分に分けてそれぞれを調べるのだ。そして問題のある要素と部位、たとえば下肢筋に筋力低下があれば「これが原因で転倒しやすくなっている」と因果の関係を想定するのである。

もちろんこのような単純な因果の関係が成り立つ場合もある。しかし人の運動システムのような複雑なシステムでは、通常要素レベルの問題と全体の問題との間に必ずしも因果関係が成立するわけではない。筋ジストロフィーの子どもたちは股関節周囲の筋力が重力に逆らえないくらい弱くても、骨・靱帯の制限を利用する骨靭帯方略によって歩くことができる。肩回りの筋力は弱くても、拳を頭の上まで持ちあげ、振り下ろして相手の頭を叩いて喧嘩することもできる。96歳のおじいちゃんで、片脚立ちはできなくても立ったまま靴下を履くこともできる。

要は人の運動システムでは、筋力や可動域のような要素レベルだけでは動作レベルの問題を説明できないことは多々あるのである。なぜなら人の動作レベルは筋力や柔軟性などの要素、つまり運動リソースだけではなく、それらの利用方法である運動スキルによっても成り立つからだ。

筋ジスの子どもたちも96歳のおじいちゃんも、筋力という運動リソースの不足を運動スキルの発達によって補うことができるからだ。つまり元々要素レベルの評価は、全体の問題の原因を要素レベルに探るための評価なのである。僕達の訓練効果を表す評価としては不適ではないか。

というのも「筋力や可動域が改善したので訓練効果があった」というセラピストもいるのだが、元々僕達の仕事はそういった要素を改善するのが目的の仕事ではない。

僕達の仕事の目的が身体の部分や要素などの改善だけにあるとすると、とても寂しい話だ。機械の修理で言うなら、「ギアが壊れていたから交換しました。ええっ?まともに動かない?それは僕には関係のないことです。僕の仕事は壊れた部品を直したり、交換することですから」と言っているようなものだ。とても一人前の修理工とは言えないだろう。可動域が改善したから「訓練効果が出ました」などと言っているようではやはり仕事は任せられない。

痛みの治療だって同じだ。動作レベルの問題が変わらないなら、「楽になりました」とセラピストに気を使って言っているだけかもしれない。

つまり要素レベルの評価はそもそもが、訓練効果の判定のためにメインで使える評価ではないのである。効果判定のためには、リソースの変化はもちろんスキルの変化を含む評価が必要なのである。

次は行為レベルの評価であるADL検査について検討しよう。(その7)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

セラピストは失敗から学んでいるか?失敗と認知されない失敗(その5)

さて前回は、「学校でも習ったし、本にも載っていたし、EBMでも裏付けられている。だから、このアプローチで良いのだ!」などという特定のアプローチに対する幻想を持ってやっているのではないか、ということを述べた。

「そのアプローチで良い」という幻想を持っているのでその結果、訓練実施に当たってそれは失敗とは考えないし、フィードバックも必要としていないのではないか。

リハビリの中でも、特に脳性運動障害はやはり複雑であやふやで明確に説明されない現象が多く、セラピストも何をどうやったらよいか不安なのである。だからリハビリの権威や「EBMでは・・・」などという下りに弱いのである。

「ああ、これをやっておけば、自分の義務を果たせるらしいぞ。これで安心!」などという心の動きが生まれるのではないか。しかも盲目的に従ってしまうので、自分で変化を判断できなくなるのだろう。あるいは、ありのままを見るのではなく、見たいものだけを見るようになってしまうのではないか。

こうなると自分のやっていることは失敗ではなくなってしまう。権威者や一論文の言うままにやっているのであって、悪いのは自分でなく、他の誰かさんである。だから自分のせいではない。権威のある人達のアイデアに従っているので、暢気にもまさか失敗しているとも思わない。

これでは自分のやっていることの修正ができないのが当たり前である。先にも述べた通り僕達の仕事は多様性や個別性に富む運動システムを相手にしている仕事である。当然失敗はつきものだ。順調に全てがうまく進むことはあり得ない。

もちろんEBM自体は価値のあるものだし、目安にはなると思う。だからといって自ら効果判定に関する判断を止めてしまって良いということにはならない。

僕達セラピストの仕事の成功は失敗の先にある。日々の仕事は失敗の連続であって、それを活かしてこそ、その先に漸く数少ない成功を得るのが普通である。だからEBMや権威ある人達の言うことを盾にとって、「それが正しい」などという幻想を持つのは間違っているし、自ら訓練効果の判断を止めて盲目的にその方法を実施するのはもっての他だ。

EBMは聖書ではない。手続きの基準であり、そして批判の対象でもある。

科学は批判によって進化する体系である。EBMに盲従し、何も考えなくて良いと言うことではない。そのために各個人で客観的な評価の重要性を知って実施するべきだ。

次回はこの客観的な評価について検討してみたい。(その6に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

セラピストは失敗から学んでいるか?失敗と認知されない失敗(その4)

「訓練効果が見られないまま同じ訓練を続ける」場合は、次のような理由もあると思う。それは以下のような強い思い込みである。

たとえば「○○というアプローチをすれば、脳性運動障害は改善するものだ」という信念というよりは幻想があるのだ。「学校や講習会で教えられたから」という理由だったりする。あるいは「EBMで客観的な効果判定が証明されている。だから間違いない。これさえやっとけば大丈夫!」という安易で、暢気な強い思い込みがあるのではないか。

リハビリの世界ではこのような「思い込み」が意外に多いのである。

ずっと以前は「脳性運動障害後には体が硬くなる痙性麻痺が見られるが、この痙性麻痺が随意運動の出現を邪魔している。だから硬さを改善すれば、随意運動が自然に出てくる」と科学的根拠もないままに言われ、信じられていたものだ。

実際には硬さを落としても、重度麻痺では低緊張や筋力低下が露わになる。軽度~中等度では、硬さが取れると柔軟性という運動リソースが改善し、筋の硬さによる抵抗がなくなるので動きがスムースになったり運動や重心の移動範囲が大きくなったりする。これをまるで脳性運動障害そのものを改善していると勘違いする場合もある。実際には麻痺による低緊張状態を解決するために運動システムが採った外骨格系方略だし、その偽解決状態となった硬い状態によって低下している運動パフォーマンスを改善しているので、脳性運動障害を直接改善しているわけではない。

また「運動の不正確さは深部感覚の低下が原因である。だから深部感覚の訓練をして、深感覚を改善する必要がある」という例もある。しかし、運動の不正確さも深部感覚の低下もたとえば脊髄細胞が壊れたことが原因である。因果の関係を間違えているのである。因果の関係なら、運動と深部感覚低下の両方の原因である壊れた脊髄細胞を構造的に再生するしかない。しかし今のところ、リハビリでは不可能である。さらに脳卒中後に「歩行が不安定なのは立ち直り能力の低下である」と言って、座位で立ち直りの訓練を行うのも間違った思い込みである。歩行が不安定なのも立ち直り能力が低下しているのも、脳の細胞が壊れたことが原因である。

正しく因果の関係を採るなら、「壊れて失われた脳の機能を構造的・機能的に再生する」ということになる。これまた今のところリハビリでは不可能である。

最近聞いたところでは、「脳卒中後に早くから歩行することはEBMで訓練効果が認められている。アクティブに運動をすると、脳の血流が増えて、壊れた脳細胞が再生しやすいのだろう」と発言しているセラピストに出会った。本当にそうなのか?目の前で起きている現象もそれを表しているのか?

しかし頭からそれを信じている様子で全身麻痺で動きのない患者さんを二人がかりで立たせて歩かせる訓練を日々繰り返していた。結果、日々体が硬くなっただけだ。家族は以前、右の手脚はもっと動いていたのに、最近では全身が硬くなってほとんど動かなくなったと思う、と不安を持たれていたのだが。

まあ、昔から医学界にはこのような幻想がつきもののようだ。中には運良く結果がよかったりすることもあるのでこの風習の様なものは止まないのではないか。早い話、「これさえやっとけば大丈夫。学校でも習ったし、本にも載っていたし、EBMの後ろ盾もある。だから、このアプローチで正しいのだ!」などという幻想を持ってやっているので訓練実施に当たって、フィードバックや効果判定を必要としていないのではないかと思われる。あるいは自分の見たいものだけを見て、「この変化もこの訓練のおかげ」などと信じているのではないだろうか?

目の前の現象がいくらでもあるのに、まったく自分で見て、判断しようとしないのだ。(その5に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

セラピストは失敗から学んでいるか?失敗と認知されない失敗(その3)

さて、このシリーズでは「セラピストが変化のない訓練を続けるが、これが失敗と認知されない問題」を検討している。

「失敗の科学」では心理療法士の例も挙げられている。

心理療法士の仕事は、患者の精神機能を改善することだが、治療が上手くいっているかどうかの判断基準が曖昧ではないか。治療結果のフィードバックはどこにあるか?彼らのほとんどの判断基準はクリニック内という特殊な状況下での患者の観察あるいは反応である。また患者はセラピストを喜ばせようと「良くなった」と誇張して言うことはよくあるそうだ。(これは僕達の臨床でもよく経験します(^^;))

更に治療後患者がどうなったかという長期的なフィードバックもない。だから心理療法士は多くの時間をかけて臨床経験を積んでも臨床的な判断能力が発達しないという。

この説明についてこの本ではゴルフスィングの練習が例としてあげられている。

ゴルフ練習場で的に向かって撃つ練習では、一球一球打つ毎にフィードバックが得られる。それで的に近づけるように一球一球集中して的の中心に近づくような修正が図られる。スポーツの練習はこのように試行錯誤の連続だ。この一つ一つの失敗が修正を生み、的確に的に近づけるスキルを獲得していく。失敗から学ぶとはまさしくこういうことだ。

しかしもし暗闇でゴルフをしたらどうなるだろう?一球一球のフィードバックがないので、修正も起きない。結局いくら打っても必要なことは学べないと言う。

なるほど、これらのことは僕達の臨床でもよく見られそうである。

たとえば患者さんに「訓練してみてどうですか?」と聞くことはよくある。この意見は大事だ。しかし中には「最近動くのは楽になりましたか?」とか「どうでしょう、楽になったでしょう?」などとあからさまに聞くセラピストもいる。これでは患者さんもセラピストの求めているものを慮(おもんばか)って「おかげで大分良いですよ」などと答えざるを得なくなるだろう。

もちろん患者さんの主観的な意見を聞くことは大事なことだが、患者さんの感想や自分の見たい現象だけを見ているようではその訓練を失敗としてみないだろう。これでは客観的な効果の判定はできそうにないし、自分の訓練が失敗だと判断することもないだろう。

これを防ぐために客観的評価があるのだが、この訓練効果の評価の問題はなかなか複雑である。この客観的な評価についてはこのエッセイの後半で少し検討できればと思っている。

次回は、変化のない訓練が失敗と考えられない他の理由を探ってみたい。(その4に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

セラピストは失敗から学んでいるか?失敗と認知されない失敗(その2)

ここでは「変化の起きない訓練を繰り返す」ということの問題について考察するのに、最近読んだ本の内容を紹介したい。今回の議論に大きなヒントになるかもしれない。

「失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織」マシュー・サイド(Kindle版電子書籍か単行本)

本ではまず次のような内容が紹介される。手術や診断に失敗した医者が失敗を認めようとせず、「最善を尽くしましたが、期せずしてこういうことが起こるものなんです」などとその結果を正当化することはよく見られるらしい。

この言い訳をする医師が決して不誠実というわけではない。医師はまじめで真剣に患者さんのことを治そうと思っている。しかしそれを失敗だとは認めない。

一方、対照的なのが航空業界である。航空業界では事故やヒヤリ事例が起きると、徹底的に検討して事故やヒヤリ、すなわち失敗の原因を徹底的に探り、解決策が検討され、その結果はわかりやすい言葉で世界に公開される。皆が失敗から学び、次の失敗を回避することで安全な運行ができる分けだ。

しかし医学界には完全さの神話(「私は失敗しない」)のような理想主義があり、自分が失敗したとは容易に認められないらしい。これがあると、失敗を認める自分は「間抜けで医者として失格」のように思われる。

まあ人は誰でも「自分は頭が良く、できる人間だ」と信じることが多いので、目の前の失敗を認めると自らの存在に矛盾を感じてしまう。

そこで「失敗ではない。あれは非常に難しい状況だったので誰もが成功するはずのない例だったのだ、だから失敗ではない」と自分に説明するわけだ。

現実に医療の仕事は複雑な多くの状況が同時に繰り広げられていることが多いので、そのような言い訳をしたくなるのもよくわかる。1日何十人も診てそれぞれに個別性も高い。複雑さのレベルが非常に高いと言える。だから元々失敗して当たり前の職業なのだが、医師自体は上記の「失敗してはいけない」という強力な理想主義の枠組みに縛られているわけだ。

しかし、医師は失敗の存在を認めないので、結果的に失敗から何も学べないという。そして熟練した医師でさえも同様にいとも簡単に失敗してしまうし、むしろ熟練したあるいは社会的評価が高い医師ほど失敗を認めない傾向があるようだ。

実際、アメリカやイギリスの研究では、医療過誤は莫大な数だが、現場の医師はそれを認めていないそうだ。これでは航空業界に比べてなかなか改善は望めない。

しかし医療界でも医師が失敗と認めて改善に取り組んだ結果、大いに成果を出した例がこの本では紹介されている。それまでは「それは起きても仕方ない」と言われていたものが実際には大いに改善されるわけだ。

さて今回の例は、「セラピストが変化のない訓練を続けるが、これが失敗と認知されない問題」とは少し状況が違うか?ただセラピストの中にも失敗を認めないものは多い。かくいう僕もそうだった。自分のミスを認めるのは大変しんどいものである。

まだ結論は出さないで、もう少し別の視点を検討してみよう。(その3に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

セラピストは失敗から学んでいるか?失敗と認知されない失敗(その1)

以前から気になっているのだが、「その患者さんには改善らしい変化が見られない訓練なのに、日々同じ訓練が繰り返されている」例を見ることがよくあった。

リハビリの訓練を行う意味は、色々に言われるかもしれないが、基本的には「可能で必要な生活課題達成力の改善」ではないだろうか。生活課題達成力とは、患者さんの一人一人が工夫と練習で獲得可能であり、それによって何らかの生活の充実あるいは利益が得られるような生活課題を達成する能力である。

たとえば健常なスポーツ選手なら全速で走って、跳び、安全に止まるなどに加えて非常に高度で複雑で個々の競技に応じた運動課題の達成力が求められる。一方四肢麻痺で動けない人では、身体をできるだけ安心・快適な状態にしたり、維持したりするという生活課題の達成力が求められるかもしれない。まあ、個々の患者さんによって求められる生活課題は随分異なるし、そのために求められるリソースやスキルも患者さん毎に千差万別だろう。

僕達セラピストは、達成可能で必要な患者さんの生活課題を患者さんと共に探索し、決定し、その改善に向けて計画・修正・工夫・試行錯誤をしてその達成力の改善に努めなくてはならない。

しかしどうもそのような目標を持っているのかいないのか、ひたすらどの患者さんにも似たような訓練を実施、繰り返してはいるもののあまり変化の起きない例を見る。達成可能で必要な生活課題の達成力が改善していないようだが、どうもこれは失敗と認知されていないのではないか?セラピスト本人も回りの同僚もそれを失敗とは思っていないのかもしれない。そしてそれは失敗と認知されないから反省もなく、改善も進歩もない。

もちろん現場では好ましい変化のある例もたくさん見るが、問題は両者にどのような違いがあるかと言うことかもしれない。

僕達は失敗から反省し、修正し、多くを学ぶ職業についている。だから何が失敗であるかを知っておくことは非常に有意義である。もちろん全ての例で容易に変化を起こせる訳ではないだろう。しかし明らかに最初から「それさえやっておけば良いんだ」という態度の訓練もあって、それが失敗と捉えられないのがとても気になるわけだ。

本シリーズでは、僕自身の自戒も込めて「変化の起きない訓練を続ける」ことについて、いろいろの視点から考えてみたいと思っている。(その1)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

スポーツから学ぶ運動システム(その12 最終回)

人の運動システムの「課題特定的」な性質とは、新奇な課題に対しても新たな運動機能を生み出して課題を達成するということだ。そしてこの性質を支えているのは「豊富なリソース、多彩なスキル」であると前回述べてきた。

この視点から見ると、伝統的な医療的リハビリテーション(以後「伝統的リハビリ」と略す)は「リソースを豊富にする」という特徴を持っていることがわかる。柔軟性や筋力、体力などの身体リソースの改善、そして杖や装具、義肢などの環境リソースを豊富にすることが主であった。

特に伝統的リハビリは整形外科を中心に発達してきた。

たとえば四頭筋力が弱れば、足首に重りやゴムバンドを巻き、椅子に座って下腿を持ち上げると四頭筋は太り、四頭筋の筋力リソースを増やしてきた。

しかし運動スキルの視点から見ると、これは「骨盤と大腿を固定された座位で、下腿を持ち上げる」というひどく単純な身体の使い方をしている課題に過ぎない。実際に立位姿勢をとると、四頭筋は「膝関節を伸ばしながら、他の多くの筋群と協力しながら重心を狭い基底面内に留まるように働く」という複雑な使い方をしているのである。身体というリソースの使い方から見るとまったく別の運動スキルであり、椅子に座って四頭筋を太らせたのではまったく立位に役立たない身体の使い方をしていることになる。

とは言え整形疾患の多くは、部分的な障害であり、それまで身につけた運動スキルは有効な事が多く、リソースを増やす訓練をすると、患者はその増えたりソースを自分で試しながら、自律的に運動スキルを試していることが多い。だから実際には問題にならないのだ。

しかし脳卒中のように半身が麻痺すると、身体の変化は大規模で健常時の運動スキルは役立たなくなることが多い。立った時に健常の時のように患側下肢を使おうとすると、支持性がなくて倒れてしまう。そこで健側下肢を中心にして立位保持をするという新しい運動スキルを探して、試行錯誤し、身につけなくてはならないわけだ。

だから脳卒中のように全身の変化が大きく、健康時に使っていた運動スキルが役に立たなくなるので、「運動リソースを豊富にする」ことはもちろん重要だが、その増えた「運動リソース」を課題達成のためにどのように利用するかという運動スキル学習もまた重要になってくるのである・・・

さて、様々なスポーツを通して人の運動システムを見ると、他にももっとたくさんの特徴が見えてくる。今回のオリンピックはそれを改めて教えてくれたように思うのだ。(終わり)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

スポーツから学ぶ運動システム(その11)

「課題特定的」というのは、たとえば新奇の課題に対しても、達成のための新しい機能を自ら生み出していくということを意味している。

何がそれを可能にしているのだろうか? 一つは柔軟で豊富な運動リソースである。運動リソースは身体リソース(身体そのものや身体の持っている筋力、柔軟性、持久力などの性質)と環境リソース(環境内の物理的存在、その性質、動物や他の人など)からなっている。

人類は生まれて以来、ずっとこの環境の中で生きてきた。環境と人の体は一体になって様々な課題をこなし、生き抜いてきたのである。

学校では人の運動システムは皮膚に囲まれた体だけに限定されるが、システム論では人の体は真空中で運動しているのではなく、この環境内で運動していて、環境と一体であると考える。つまり人の運動システムはその時、その場の環境と体が課題を達成するために一体化したものと捉える訳だ。

そして人の身体は元々柔軟で様々な動きを行うことが可能である。更にこの地上を移動するための十分な筋力や体力を持っている。この豊富な身体リソースに加えて、環境内の様々なリソースを運動システムの一部として課題達成のための機能を生み出すためにつかうことができるのである。

さらに人は自ら道具というそれまで存在しなかった環境リソースを創り出すことができる。石を割って刃物を作ったし、現在では皮膚の微弱電流で移動する装置もできてきている。つまり環境リソースを無限に増やし続けることができる。新奇な課題に対しても、必要な環境リソースを準備して達成するための新しい機能を備えることができる訳だ。

もう一つは課題を達成するための運動リソースの利用方法である運動スキルを生み出す能力である。たとえば僕達はロープに様々な意味や価値を見いだすことができる。縛ったり、ぶら下げたり、固定したり、燃やしたり、染みさせたり、叩いたり、擦ったり、結んだりと様々な使い方を思いつける。

生態心理学者のギブソンはこれをアフォーダンスと呼んだ。この環境内のものや自分の身体、身体の性質の意味や価値を見いだす能力が、それを利用し、自分に必要な課題を達成に導く能力にもなるわけだ。

CAMRでは、運動リソースは「運動システムが課題達成のために利用できる資源」であり、運動スキルとは「必要な課題のために利用可能なリソースを見つけ、工夫し、達成する能力」と定義している。

つまり人は豊富な運動リソースを持ち、この豊富な運動リソースを利用して、多彩な課題達成方法を生み出す運動スキルの能力を持っているために、新奇な課題でも新たな道具を作ったり、新しい機能を生み出して課題を達成することができるのである。

だからCAMRでの基本となる訓練方針は「運動リソースを少しでも豊富にし、運動スキルを今より多彩にする」なのである。(その12に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

スポーツから学ぶ運動システム(その10)

3.新しく生まれる競技や運動課題

今回のオリンピックではスケートボードやサーフィン、スポーツクライミングなどの新しい競技が目を惹いた。以前からの体操や新体操などでもそうなのだが、それまで想像もできない動きが現れたり、ボールがまるで身体の一部のように振る舞ったりする。これまで見たことのない体の使い方だったり、環境との関わり方である。つまり人類は常に無限に新しい体の使い方や運動課題の達成方法を生み出し続けていることになる。

CAMRでは、これが可能なのは「課題特定的」という人の運動システムの持っている性質によっていると考えている。

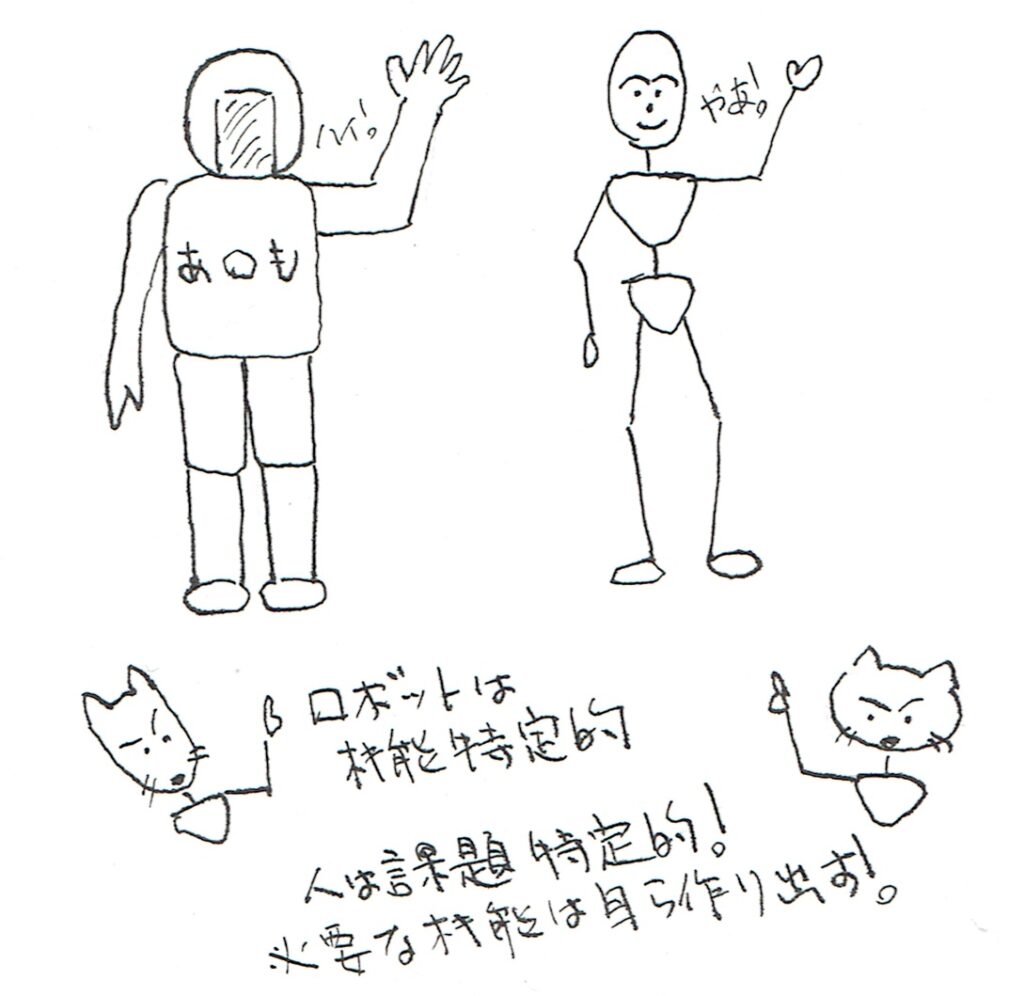

これは機械の運動システム、特にロボットと比べてみるとよくわかる。少し前にアシモというロボットが現れて世界を驚かせた。それまでのロボットは平らな床面でしか歩けなかった。少しのデコボコで簡単に転倒してしまうのである。しかしアシモは小さなデコボコに合わせて歩行を調整し、転倒しないで歩くし、障害物を避け、階段の上り下りもこなす。しかも階段昇降中に失敗して転落したりするところもやや人間っぽい(^^;) 僕も少なからず感動したものだ。「まるで人が入っているようだ」と思った。いよいよSFの世界が現実のものになるのかと期待したものだ。

しかしそのうちに飽きてしまった。新しいお披露目があるとできることは増えているのだが、いかにも「これならできそうだ」的なものが新たに加わっている。たとえば「ダンスをする」などである。確かに重力と床面との間でバランスを調整する機能をいくぶんか持っているので、そのリソースを利用してダンスでの重心移動などもできるのだろう。そしていかにも「そのためのプログラムだけが新たに加わったな」という感じである。つまりアシモに何かさせようとしたら、アシモにできそうなことを考えてその達成のための機能を新たに加えるのである。

つまり「決められた大きさのデコボコを歩いて、平面を走って、ボールを蹴る」ことを実現するなら、そのための最低限の機能で組み立てるのである。つまり最低限実現したいことの機能のかたまりがアシモである。そのバランス調整機能を使ってダンスもできるが、「野菜を切って」とか「スキーをして」などと言ってもできないのである。実現できる機能は、元々持っているリソースで可能なものに限られているので、プログラミングもしようがないのである。

そういった意味で、アシモを始めとするロボットは、「機能特定的」である。その存在が、作り手の計画する「できること」の最低限必要な機能だけで組み立てられているため、アシモ自ら新たな運動スキルを生み出したり、想定外の課題を達成するすることはできないのである。できる運動というのは、最初から持っている機能によって特定されているのである。

ところが人の運動システムは、機能特定的ではなく、「課題特定的」なのである。新しい課題が提示されると、その達成のために新しい運動機能を自ら生み出していくのである。(その11に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!