臨床問題解決能力アップへの近道☆CAMR関連情報ランキング!

CAMR基本テキストリハビリのコミュ力

すぐに役立つ知識を学ぶ!

人の運動システムの特徴に基づくアプローチで、すぐに使えるベテランの臨床知を簡単に学べます!

詳細はこちら

CAMR公式 Facebookページ

最新のCAMR情報を更新!

講習会のご案内や、CAMR研究会からのメッセージなど、CAMRの最新情報が最速で得られます!

詳細はこちら

CAMR公式 ホームページ

CAMRのすべてがわかる!

基本概念から活動記録まで、CAMRをもっと知りたい方へ。関連論文やエッセイも多数掲載しています!

詳細はこちら

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMRの基礎知識 Part1「探索」その3」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMRの基礎知識 Part1「探索」その3 2014/4/4

「探索に始まり、探索に終わる!」

実習生のレポートを見ると、「股関節外転・外旋・屈曲」とか「足関節内反・尖足」とかよく書かれています。運動の評価に各部位や姿勢全体の形の記述が多いのです。

確かに従来的アプローチは運動の形に焦点を当てています。佐々木正人さんがどこかに書いておられましたが、運動科学は映画の技術とともに発展したとのこと。運動はフィルムに記録され、一コマ一コマの姿勢の変化として捉えられたのです。運動科学は運動の形に焦点を当てて発達したのですね。

また姿勢全体や各部位の形とかに焦点を当てると、自然に「健常者の運動の形」との比較になります。そうすると問題は「健常者の運動の形とのズレ」として捉えられ、また「健常者の運動の形に近づくことが良くなっていること」という流れを生み出しているように思います。

時には麻痺があるのに健常者と同じ運動の形を目標にされたりします。でもそれは無理でしょう。健常者と同じ形を要求するなら「その前に麻痺を治して!」と患者さんが言いたくなるのも無理がないです。

さらに姿勢や運動というのは、元々揺らぎを持っています。ある瞬間の場面の股関節の形を取りだしてどうこう言うのもどうなのでしょう?学生のレポートなどを見ると、その患者様はいつもその格好で歩いているかのような印象を受けます。たくさん見られる運動の形の中で、健常者の運動から一番かけ離れているものに注目して書いてあるような気がします。

もちろん形に焦点を当てることは有効な場面も多々あります。形を見ることが悪いと言っているわけではありません。ただ一瞬の形だけを取りだして、それだけを基に色々言うのもどうかと思うわけです。(まあ、学生は形から入っていくことの方が簡単で取っつきやすい、というのはあるのでしょう)

CAMRでは、基本的に形ではなく機能に焦点を当てます。たとえば「支持」し、「重心移動」し、「振り出す」機能があります。歩行は片脚で支持しながらその脚に重心を移動し、反対の脚を「振り出す」運動の繰り返しです。

片脚支持という機能を実現するために身体だけで可能、あるいは杖や片手すりや平行棒が必要かどうかという状況を見ることによって、使われる運動リソースを理解できます。またその形を見ることで、どの運動リソースを利用したどのような運動スキルを生み出しているかがわかります。使われている運動リソースや運動スキルと機能の関係を見いだしていくわけです。

(文にするとややこしく感じられますが、実例で見ていくと簡単で、すぐにコツが掴めます)

CAMRではセラピストが「機能と運動リソース・運動スキルの関係を探る」ことが探索の一部になります。その「探索」の過程を通して、「どの運動スキルを多彩にしていくか」と「どのような運動課題を選択するか」が見えてくるのです。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

スポーツから学ぶ運動システム(その11)

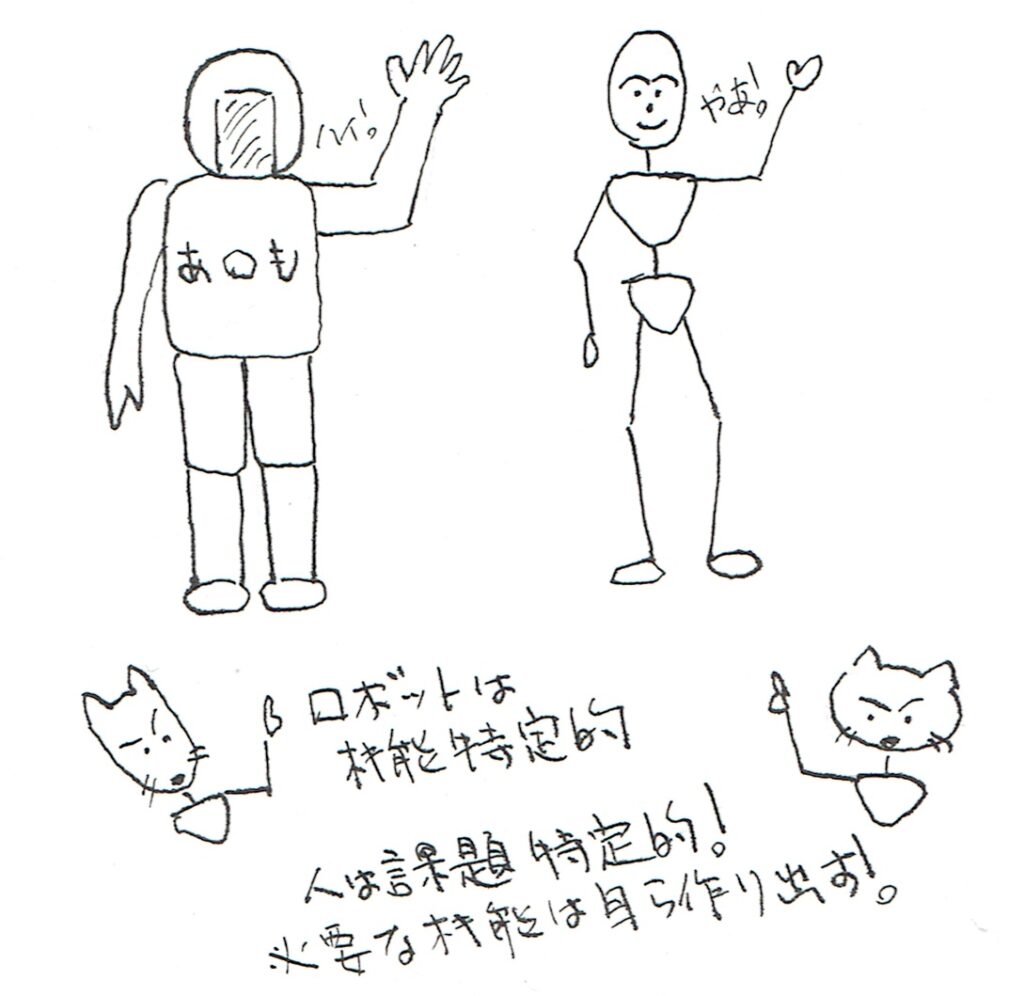

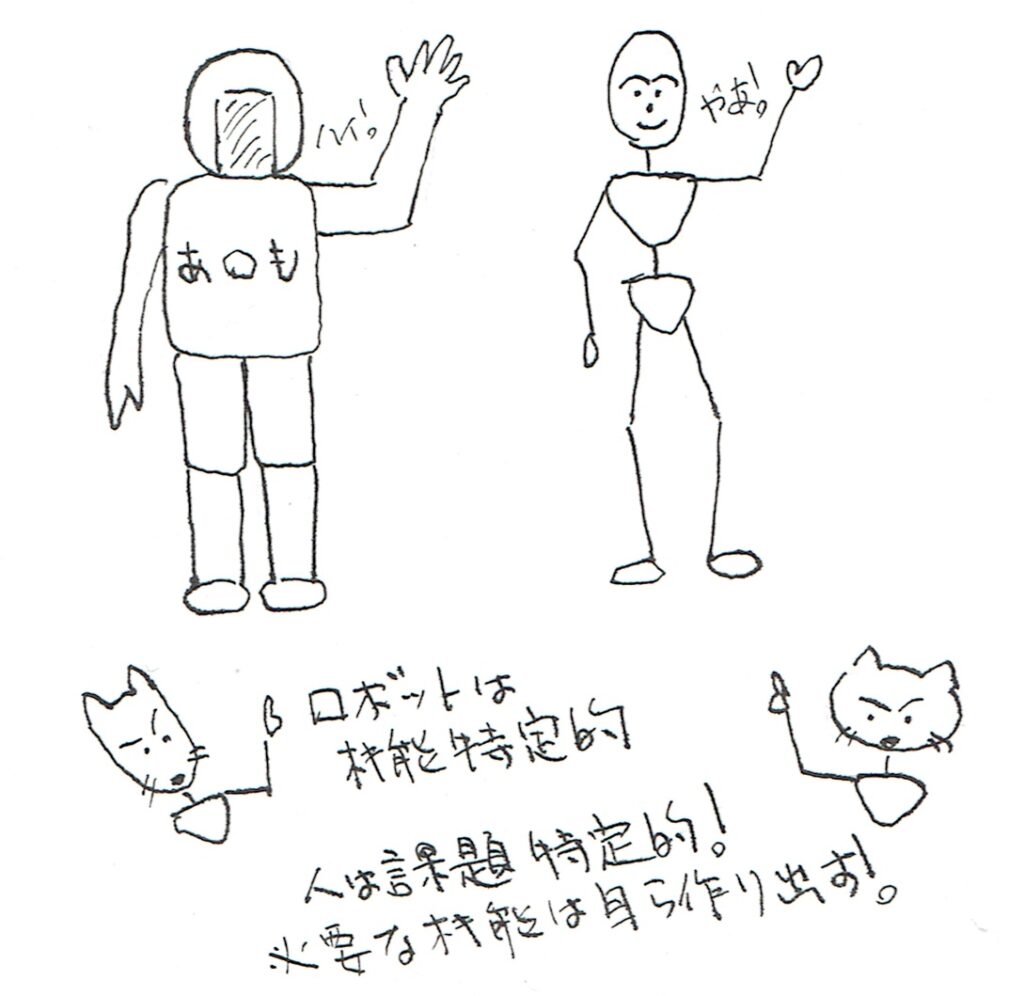

「課題特定的」というのは、たとえば新奇の課題に対しても、達成のための新しい機能を自ら生み出していくということを意味している。

何がそれを可能にしているのだろうか? 一つは柔軟で豊富な運動リソースである。運動リソースは身体リソース(身体そのものや身体の持っている筋力、柔軟性、持久力などの性質)と環境リソース(環境内の物理的存在、その性質、動物や他の人など)からなっている。

人類は生まれて以来、ずっとこの環境の中で生きてきた。環境と人の体は一体になって様々な課題をこなし、生き抜いてきたのである。

学校では人の運動システムは皮膚に囲まれた体だけに限定されるが、システム論では人の体は真空中で運動しているのではなく、この環境内で運動していて、環境と一体であると考える。つまり人の運動システムはその時、その場の環境と体が課題を達成するために一体化したものと捉える訳だ。

そして人の身体は元々柔軟で様々な動きを行うことが可能である。更にこの地上を移動するための十分な筋力や体力を持っている。この豊富な身体リソースに加えて、環境内の様々なリソースを運動システムの一部として課題達成のための機能を生み出すためにつかうことができるのである。

さらに人は自ら道具というそれまで存在しなかった環境リソースを創り出すことができる。石を割って刃物を作ったし、現在では皮膚の微弱電流で移動する装置もできてきている。つまり環境リソースを無限に増やし続けることができる。新奇な課題に対しても、必要な環境リソースを準備して達成するための新しい機能を備えることができる訳だ。

もう一つは課題を達成するための運動リソースの利用方法である運動スキルを生み出す能力である。たとえば僕達はロープに様々な意味や価値を見いだすことができる。縛ったり、ぶら下げたり、固定したり、燃やしたり、染みさせたり、叩いたり、擦ったり、結んだりと様々な使い方を思いつける。

生態心理学者のギブソンはこれをアフォーダンスと呼んだ。この環境内のものや自分の身体、身体の性質の意味や価値を見いだす能力が、それを利用し、自分に必要な課題を達成に導く能力にもなるわけだ。

CAMRでは、運動リソースは「運動システムが課題達成のために利用できる資源」であり、運動スキルとは「必要な課題のために利用可能なリソースを見つけ、工夫し、達成する能力」と定義している。

つまり人は豊富な運動リソースを持ち、この豊富な運動リソースを利用して、多彩な課題達成方法を生み出す運動スキルの能力を持っているために、新奇な課題でも新たな道具を作ったり、新しい機能を生み出して課題を達成することができるのである。

だからCAMRでの基本となる訓練方針は「運動リソースを少しでも豊富にし、運動スキルを今より多彩にする」なのである。(その12に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMRの基礎知識 Part1「探索」その2」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMRの基礎知識 Part1「探索」その2 2014/3/30

「探索に始まり、探索に終わる!」

従来的アプローチでは、評価というのは人の運動を細かな部分に分けて見ていきます。たとえば歩行を見る時、座位での膝伸展筋や股関節屈筋の強さや臥位での股関節や膝関節可動域などを調べます。そして個々の評価を再び統合して全体像を理解しようというわけです。部分の振る舞いの総合として全体を理解しようします。これは要素還元主義と言って従来の主要な科学の基本的な枠組みでもあります。

だけどこれは難しいことです。たとえば自動車のタイヤを個別に評価することができるでしょうか?タイヤだけを取り出して調べたところで、実際に車につけたときの操作性や乗り心地を評価できるものでしょうか?

同様に座位で調べた四頭筋や腸腰筋の強さから歩行の様子を理解できますか?実習生や新人さんを見ていると、皆とても困惑しています。いったん目で見た姿勢や運動をバラバラの評価項目で部分部分に分解してみていきます。それで全体の動きが説明できるかというとどうも難しい。いやこれは正直僕にも難しい。

実際何よりも問題なのは、あれだけ学生時代にたくさんの時間とエネルギーを費やして身につけたはずの可動域検査や徒手筋力検査法を臨床では使わないセラピストももたくさんいます。僕自身は必要をあまり感じない。なくても効果的な訓練は可能だし、これらは本当に僕たちに必要な技術・知識なのだろうか?

CAMRの「探索」では、関節可動域検査や徒手筋力検査は使いません。人は全体として何ができるかできないか、と言うことを「探索」していきます。その人が望むこと、必要なことに沿って課題を設定し、それがどの程度できるか、どのように条件を変えるとできるかできないか、とかをクライエントとセラピストが協力して「探索」していくのです。(続く・・・)

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

スポーツから学ぶ運動システム(その10)

3.新しく生まれる競技や運動課題

今回のオリンピックではスケートボードやサーフィン、スポーツクライミングなどの新しい競技が目を惹いた。以前からの体操や新体操などでもそうなのだが、それまで想像もできない動きが現れたり、ボールがまるで身体の一部のように振る舞ったりする。これまで見たことのない体の使い方だったり、環境との関わり方である。つまり人類は常に無限に新しい体の使い方や運動課題の達成方法を生み出し続けていることになる。

CAMRでは、これが可能なのは「課題特定的」という人の運動システムの持っている性質によっていると考えている。

これは機械の運動システム、特にロボットと比べてみるとよくわかる。少し前にアシモというロボットが現れて世界を驚かせた。それまでのロボットは平らな床面でしか歩けなかった。少しのデコボコで簡単に転倒してしまうのである。しかしアシモは小さなデコボコに合わせて歩行を調整し、転倒しないで歩くし、障害物を避け、階段の上り下りもこなす。しかも階段昇降中に失敗して転落したりするところもやや人間っぽい(^^;) 僕も少なからず感動したものだ。「まるで人が入っているようだ」と思った。いよいよSFの世界が現実のものになるのかと期待したものだ。

しかしそのうちに飽きてしまった。新しいお披露目があるとできることは増えているのだが、いかにも「これならできそうだ」的なものが新たに加わっている。たとえば「ダンスをする」などである。確かに重力と床面との間でバランスを調整する機能をいくぶんか持っているので、そのリソースを利用してダンスでの重心移動などもできるのだろう。そしていかにも「そのためのプログラムだけが新たに加わったな」という感じである。つまりアシモに何かさせようとしたら、アシモにできそうなことを考えてその達成のための機能を新たに加えるのである。

つまり「決められた大きさのデコボコを歩いて、平面を走って、ボールを蹴る」ことを実現するなら、そのための最低限の機能で組み立てるのである。つまり最低限実現したいことの機能のかたまりがアシモである。そのバランス調整機能を使ってダンスもできるが、「野菜を切って」とか「スキーをして」などと言ってもできないのである。実現できる機能は、元々持っているリソースで可能なものに限られているので、プログラミングもしようがないのである。

そういった意味で、アシモを始めとするロボットは、「機能特定的」である。その存在が、作り手の計画する「できること」の最低限必要な機能だけで組み立てられているため、アシモ自ら新たな運動スキルを生み出したり、想定外の課題を達成するすることはできないのである。できる運動というのは、最初から持っている機能によって特定されているのである。

ところが人の運動システムは、機能特定的ではなく、「課題特定的」なのである。新しい課題が提示されると、その達成のために新しい運動機能を自ら生み出していくのである。(その11に続く)

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!

≧(´▽`)≦

みなさん、ハローです!

「CAMR Facebookページ回顧録」のコーナーです。

今回は「CAMRの基礎知識 Part1「探索」その1」です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆以下引用★☆★☆★☆★☆★☆★☆

CAMRの基礎知識 Part1「探索」その1 2014/2/2

「探索に始まり、探索に終わる!」

理学療法では「評価に始まり評価に終わる」と言われます。CAMRでは従来の「評価」も利用しますが、メインは「探索」になります。

「評価」と「探索」は何が違うのでしょうか?評価はセラピストが評価項目を決め、クライエントに指示し、実施し、記録し、分析します。つまりセラピスト主導で行われます。

この過程では、クライエントはしばしば自分自身の運動の情報から疎外されてしまいます。もちろん評価は基本的に専門知識を基に専門用語で表されるものですから、これをクライエントに分かりやすく伝えることは難しいのでしょう。

しかしもっと問題なのは評価によって「指示し」-「従う」関係が作られることです。おまけにその情報からも疎外されてしまうので、自然にセラピストとクライエントの間には、「指示し」-「従う」関係、時には「管理し」-「管理される」関係といった一方的な関係が作られるように思います。

CAMRでは、クライエントを「自律的な運動問題解決者」と捉えます。つまり運動状態を示す情報は、何よりもクライエント自身が知る必要があります。クライエント自身が主体で、セラピストはそのサポートに回るからです。

また情報はクライエントとセラピストで共有する必要があります。共有することによって初めてクライエントはクライエントの立場から、セラピストはセラピストの立場から「協力して」問題解決に取り組めるわけです。

このようにクライエントとセラピストが、クライエントの運動状態に関する情報を協力して探り、情報を共有する過程をCAMRでは「探索」と呼びます。

文責:西尾幸敏

★☆★☆★☆★☆★☆★☆引用終わり★☆★☆★☆★☆★☆★☆

【CAMRの基本テキスト】

西尾 幸敏 著「PT・OTが現場ですぐに使える リハビリのコミュ力」金原出版

【あるある!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「脳卒中あるある!: CAMRの流儀」

【運動システムにダイブ!シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 他著「脳卒中片麻痺の運動システムにダイブせよ!: CAMR誕生の秘密」運動システムにダイブ!シリーズ①

【CAMR入門シリーズの電子書籍】

西尾 幸敏 著「システム論の話をしましょう!」CAMR入門シリーズ①

西尾 幸敏 著「治療方略について考える」CAMR入門シリーズ②

西尾 幸敏 著「正しさ幻想をぶっ飛ばせ!:運動と状況性」CAMR入門シリーズ③

西尾 幸敏 著「正しい歩き方?:俺のウォーキング」CAMR入門シリーズ④

西尾 幸敏 著「リハビリの限界?:セラピストは何をする人?」CAMR入門シリーズ⑤

p.s.ブログランキングに参加しています。クリックのご協力、ありがとうございます!